Chinesische Philosophie

Chinesische Philosophie bezeichnet das philosophische Denken in China etwa seit der Zeit der Zhou-Dynastie. Durch ihren Einfluss auf den ostasiatischen Kulturraum China, Japan, Korea und Taiwan hat sie im Rahmen der östlichen Philosophie eine vergleichbare Stellung wie die antike griechische Philosophie im Rahmen des europäischen Denkens. In der Vielfalt der chinesischen Philosophien bestimmen in der Gegenwart den philosophischen Diskurs Strömungen der traditionellen Hauptrichtungen des Taoismus und Konfuzianismus in Verbindung mit marxistischen Theorien und Problemen neuer gesellschaftlicher und politischer Situationen.

Wesentliche Merkmale

Im heutigen China wird „Philosophie“ mit dem über das Japanische eingeführten Fremdwort Zhexue wiedergegeben. Es wird im Westen mit Weisheitslehre übersetzt. Zhexue enthält für Chinesen einen Bedeutungswandel der Eigenschaft ‚weise‘ (zhe). Dieser könnte mit 'absichtsvoll', 'kalkulierend' umschrieben werden. Es ist eine Eigenschaft, die der chinesischen Vorstellung von einem Weisen fremd ist.

Ein weiteres Wort, das dem Fremdwort Philosophie zugeordnet wird, ist sixiang, was die Aktivitäten, 'Ideen/Gedanken haben', 'denken', 'überlegen' bezeichnet. Maos Denken wurde z. B. mit sixiang bezeichnet. Eine Reihe moderner chinesischer Philosophen schlug traditionelle Ausdrücke für Philosophie vor: z. B. Daoshu „Kunst des Weges“, Xuanxue „Lehren des Dunkeln“ oder Lixue „Lehre des Prinzips“. Keiner dieser Ausdrücke lässt sich jedoch verallgemeinernd auf die gesamten philosophischen Bewegungen anwenden.

Grundlegend für die chinesische Philosophie ist die Erfahrung, dass das Leben 'Wandlungen' bzw. 'Veränderungen' unterworfen ist. Das älteste grundlegende Buch ist das I Ging: „Das Buch der Wandlungen“. Wandlungen sind für Chinesen der Ausgang für Denken und Handeln. Dagegen herrscht in der westlichen Philosophie seit dem Ende der Antike ein auf Wahrheit und Sicherheit fixiertes Denken und Handeln.

Die chinesische Grundidee „Wandlungen“ hat keine Geschichte philosophischer Systeme hervorgebracht. Dagegen eine Geschichte und Geschichten von herausragenden Persönlichkeiten und ihren Lehren darüber, wie mit dieser Tatsache zu denken und zu leben sei. Philosophie wurde als eine Art „Meisterschaft“ aufgefasst. Dies findet sich auch im Gebrauch der Bezeichnung „Meister“, die als Anhängsel zi dem Namen hinzugefügt, den Betreffenden als einen denkend und lebenspraktisch Herausragenden bestimmt.

In einer frühen Geschichtsdarstellung, den „Historischen Aufzeichnungen“ (Shiji) wird als das gemeinsame Thema der ersten Philosophenschulen „eine einzige Bewegungskraft“ genannt. Daraus entstehen „hundert Gedanken und Pläne“. Sie haben alle das gleiche Ziel und verwenden nur unterschiedliche Wege (Methoden).[1]

„Die Yinyang-Gelehrten, die Konfuzianer, die Mohisten, die Logiker, die Legalisten und die Daoisten, sie streiten alle für eine gute Regierung [der Welt]. Ihr Unterschied besteht lediglich darin, dass sie unterschiedliche Wege verfolgen und lehren, und dass sie mehr oder weniger tiefschürfend sind.[2]“

Rahmenbedingungen chinesischen Philosophierens

Aus der Sicht des Philosophen Feng Youlan

Die chinesische Philosophie sei Ausdruck eines „systematischen Nachdenkens über das Leben“, äußerte Feng Youlan in seiner kurzen „Geschichte der chinesischen Philosophie“. Zum Leben eines Denkers gehörten geographische und ökonomische Bedingungen. Diese Bedingungen beeinflussten sein Lebensgefühl und führen darum zu bestimmten Schwerpunkten, aber auch zu Mängeln. Chinesische Philosophen haben über Jahrhunderte in einem kontinentalen Land gelebt. Ihre Welt sei bis zum Ende des 14. Jahrhunderts durch Meer und Himmel begrenzt gewesen.[3] Der Terminus „Welt“ wird daher im Chinesischen durch die zwei Ausdrücke „alles unter dem Himmel“ oder durch „alles innerhalb der vier Meere“ übersetzt. Für ein Volk, das wie die Griechen in einem maritimen Land lebte, dürfte es unbegreiflich sein, dass diese zwei Ausdrücke gleichbedeutend sind, bemerkt Youlan dazu.

Die ökonomischen Bedingungen sind zum einen agrarwirtschaftlicher Art. Der Wohlstand des Volkes hängt von den Bauern bzw. von der Landwirtschaft ab. Sie ist sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten wichtig, weil sie die Nahrungsmittel für alle produziert. Zur Ökonomie gehörten auch die Händler, die für den Austausch von Produkten sorgten. Für einen chinesischen Denker waren und sind diejenigen, die für die Produktion von Nahrungsmitteln sorgten, die zweitwichtigste Gruppe in der sozialen Hierarchie. An erster Stelle standen die Grundherren, die in der Regel als Gelehrte galten, weil sie gebildet waren. An dritter Stelle standen die Künstler und an letzter Stelle die Händler.

In der metaphernreichen chinesischen Sprache werden Bauern dem „Wurzel“-Bereich und Händler dem „Zweige“- Bereich zugeordnet. Chinesische Philosophen waren und sind bestrebt, Theorien zu entwickeln, die den „Wurzeln“ nützen. Die „Zweige“ werden dabei eher vernachlässigt.

Bauern und Grundherren, bzw. Gelehrte sind eng miteinander verbunden. Beider Lebensglück hängt von einer erfolgreichen Landwirtschaft ab. Die Bauern profitieren von den Kenntnissen ihrer Grundherrn und von ihren Gedanken, die in Worte gefasst, das ausdrücken, was die Bauern fühlen. Das, was in Worte gefasst wurde, prägte die chinesische Philosophie, Literatur und Kunst.[4]

Aus der Sicht des Sinologen Wolfgang Bauer

Der Sinologe Wolfgang Bauer bestätigte in seiner „Geschichte der chinesischen Philosophie“ dass die „betont kontinentale Lage“ Chinas in „Verbindung“ mit den Grundvoraussetzungen der chinesischen Philosophie gesehen werden könne. Er räumte ein, dass „bestimmte Interessenrichtungen und Wertvorstellungen“ durch die geographisch-gesellschaftlichen Umgebung vorgegeben waren. Vor allem die Aufmerksamkeit auf den Kreislauf der Natur. Die Wertschätzung der Geduld, des „Wartenkönnens“. Es gibt, so Bauer, tatsächlich in der chinesischen Philosophie eine Tendenz zu „zyklischen Vorstellungen“, ohne Anfang oder Ende.

Kritisch – mit Bezug zu Youlan – wies er darauf hin, dass prinzipielle Einwände gegen chinesische Philosophiegeschichten aus marxistischer Sicht angebracht sind. Youlan hatte in den 1930ern – damals noch unter dem Einfluss positivistischen Denkens, das er beim Studium im Westen kennengelernt hatte – seine chinesische Philosophiegeschichte (deren Kurzfassung hier als Quelle verwendet wird) verfasst, die er in marxistischer Zeit revidieren musste. Bauer behauptete, dass die Eigentümlichkeit der chinesischen Kultur und Philosophie durch marxistische Sichten verstellt werde. Es habe zwar tatsächlich „einige Grundmomente in der geographisch-gesellschaftlichen Umgebung“ gegeben, die chinesische Problemlösungen mitbestimmten. „Sie sind allerdings höchst allgemein, so dass man sie nur mit Vorsicht als Motive anführen darf.“ Außerdem wurden sie so oft beschworen, dass man sich damit nicht länger aufhalten möchte, schloss Bauer seinen Kommentar.[5]

Epochen und Strömungen im Überblick

Anfänge des Philosophierens

Ursprünge (seit 10. Jh. v. Chr.)

Die Ursprünge der chinesischen Philosophie reichen zurück in die Zeit um 1000 v. Chr. Zu dieser Zeit entstand das I Ging (Yijing), das Buch der Wandlungen. Es ist eines der ältesten literarischen Werke in chinesischer Sprache und wurde später als Quelle kosmologischer und philosophischer Gedanken verstanden, vor allem durch Verbindung mit der (erst viel später ausgebildeten) Yin-Yang-Lehre: Die Grundidee ist, dass alles Dasein aus dem gesetzmäßigen Wandel der Grundkräfte Yin und Yang hervorgeht. Die einzelnen Zustände dieses Wandels werden durch 8 mal 8 Hexagramme symbolisiert.

Diese Hexagramme gehen auf die Praxis der Orakelbefragung zurück, die für das 2. Jahrtausend v. Chr. für China belegt ist. In alten Zeiten haben laut des I Ging „die heiligen Weisen“ das Schafgarbenorakel erfunden – die legendäre Urgeschichte Chinas nennt hier den Urkaiser Fu Xi als Erfinder –, um Klarheit über die Ordnungen der Welt und des menschliche Schicksals zu erhalten und den Herrschern zu raten. Aus einem Bündel von langen Schafgarbenhalmen wurde eine gewisse Anzahl von Halmen herausgezogen. Sie wurden nach bestimmten Zahlenverhältnissen in einen Haufen von langen und kurze Abschnitte vor denjenigen gelegt, der das Orakel befragen sollte. Nach einer von den Weisen erfundenen Zählweise, wurde die Menge dieser Abschnitte dann so oft abgeteilt, bis ein sechsstufiges Zeichen übrig blieb. Im I Ging sind 64 dieser Zeichen festgehalten, die durch wiederholtes numerisch bestimmtes Ausgliedern die Voraussagen für bestimmte Situationen möglich machten. Die Voraussagen thematisierten einen dynamischen Prozess, der durch die Wandlungen der Zeichen entstand. Diese Bilder wurden zu Vorlagen für Aussagen über das mögliche Handeln in der Situation, die sie andeuteten. Diese wurden erprobt und waren so Anlass zu lernen.

Diesen in Schriftform gesammelten Zeichen wurden mit der Zeit Interpretationen in Form von Sinnsprüchen hinzugefügt. Ungefähr um das Jahr 1000 soll König Wen aus der Westlichen Zhou-Dynastie diese erste Sammlung mit klaren Ratschlägen für richtiges Handeln ergänzt haben. So wurde aus dem ursprünglichen Handbuch fürs Wahrsagen ein erstes Weisheitsbuch, das Anweisungen zum Handeln enthielt. Laozi wurde durch dieses Weisheitsbuch zu seinen Gedanken angeregt.[6] Es folgten in den Jahrhunderten danach weitere Ergänzungen, u. a. durch Kommentare von Konfuzius und anderen Philosophen der klassischen Periode. Das von Konfuzius kommentierte und veröffentlichte Buch liegt den heutigen Ausgaben zugrunde.

Das „Buch der Wandlungen“ oder das „I Ging“ gilt allen chinesischen philosophischen Richtungen als Grundlage ihres Philosophierens. Es dokumentiert bis heute einen für Philosophen „allgemein verbindlichen Weltentwurf“.[7] Dieser Weltentwurf betont den Gedanken der „Einheit von Himmel und Mensch“ und stellt das Tao des Himmels als Lebens- und Schicksalsmacht in den Mittelpunkt. Der Mensch muss dem Tao folgen, wenn er die Einheit mit ihm bewahren möchte. Diese Einheit hat kein chinesischer Philosoph je in Frage gestellt. Freiheit oder Selbstbestimmung des Einzelnen im westlichen Sinne waren keine Basis des Handelns. Die Lebensregeln für den Einzelnen ergaben sich aus der Erforschung des Tao. Den Philosophen, vor allem denen des Konfuzianismus und Taoismus, fiel die Aufgabe zu, die Menschen dazu zu befähigen, mit Hilfe der von ihnen zu erforschenden Lebens- und Schicksalsgegebenheiten ein möglichst erfülltes menschenwürdiges Leben zu führen, das diesseitige und jenseitige Bedürfnisse miteinbezog.[8]

Klassische Zeit (6.–3. Jh. v. Chr.)

Die klassische chinesische Philosophie nahm in der Periode der Hundert Schulen von 771 v. Chr. bis zum Beginn der Qin-Dynastie 221 v. Chr. Gestalt an. Die seit dem 11. Jh. v. Chr. herrschende Zhou-Dynastie hatte ihre einigende Macht verloren und herrschte nur noch nominell. Faktisch gab es eine Reihe von Einzelstaaten. Ihre Fürsten (Feudalherren) führten gegeneinander Kriege um die Herrschaft über China. Chinas Kulturraum begann sich vom nördlichen Kulturraum in den Süden und Westen auszudehnen. In diesem Chaos wurden überlieferte Regeln, Vorschriften und Riten außer Kraft gesetzt und die bisher geltende Moral ignoriert. In diesem Chaos entstand Chinas klassische Philosophie. Es gab hundert (sehr viele) miteinander zerstrittene Philosophenschulen. Aus dieser Vielzahl der miteinander konkurrierenden philosophischen Entwürfe kristallisierten sich zwei philosophische Hauptströmungen heraus: Die Schule des Konfuzius und des Laozi. Die im I Ging geltende „Einheit zwischen Himmel und Mensch“ war die gemeinsame Weltanschauung ihres Philosophierens.

Beide Schulen beschäftigten sich mit der Frage nach einem bewusst geführten und gelingenden Leben in Familie, Gesellschaft und Staat; im Interesse der persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen außerdem mit der Frage nach Rückzug und Distanz zu den herrschenden Normen und Zwängen. Im Taoismus zeigte sich ein Drang nach höherem Wissen (Spiritualität), der mit dem natürlichen Drang konkurriert und in der äußersten Konsequenz Verzicht auf die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft bedeutete.[9] Im Konfuzianismus stehen – immer mit Blick auf den Himmel – die Ausbildung der natürlichen Fähigkeiten, der Erwerb von Kenntnissen und die Entwicklung der Moralität im Vordergrund, um in bestmöglicher Weise an der Gemeinschaft teilzuhaben und mitzuwirken.

Man kann von daher sagen: Der Konfuzianismus sei diesseits-orientiert, der Taoismus jenseits-orientiert. Von keinem Menschen aber kann man sagen, dass er nur diesseits-orientiert oder nur jenseits-orientiert sei. Jeder Einzelne ist, gemäß der „Einheit von Himmel und Mensch“ Teil des Universums. Der klassische Philosoph Hui Shi (370 – 310 v. Chr.) nannte es das „Große Eine“, über das hinaus es nichts gibt.

Im Hinblick darauf, dass jeder Teil des Ganzen ist, ging es Taoisten und Konfuzianisten von Anfang an um die Entwicklung der Denkfähigkeit. Es ist die Aufgabe der Philosophen, die Menschen dazu anzuleiten, dieses unsagbar Eine, das Tao denkend berühren zu können. Die aus der Sicht westlicher Philosophen unkonventionelle Rede- und Darstellungsweise chinesischer Philosophen in Aphorismen, Spruchweisheiten und anschaulichen Beispielen dienten dieser Anleitung.[10]

Die Denkschulen der Klassischen Zeit

Aus den legendären 100 Schulen der Zeit der Streitenden Reiche entwickelten sich laut traditioneller Geschichtsschreibung 6 Schulen, die verschiedene Strömungen der chinesischen Philosophie charakterisieren. Mit der Bezeichnung "Schule" sind private Bünde gemeint.

- Die Ju-Schule, deren Angehörige von den Literaten stammten.

- Die Mohistenschule, deren Angehörige von den Rittern stammten.

- Die taoistische Schule, deren Angehörige von den Eremiten stammten.

- Die Schule der Namen, deren Angehörige von den Debattierern stammten.

- Die Yin-Yang-Schule, deren Angehörige von den Praktikern okkulter Künste stammten.

- Die Legalistenschule, deren Angehörige von den Männern der Methoden stammten.

Die Lehrer dieser Bünde waren Fachleute für unterschiedliche Wissenschafts- und Kunstbereiche. Lehrer der Ju waren Fachleute im Unterrichten der Klassiker und der Praxis von Zeremonien und Musik, z. B. Konfuzius. Es gab Fachleute für Kriegsführung. Das waren die hsieh oder Ritter, z. B. Mozi. Es gab Fachleute für die Redekunst, die als die pien-che oder Debattierer bekannt waren. Es gab Fachleute für Magie, Wahrsagen, Astrologie und Zahlenmystik, die als die Fang-shih oder Praktiker okkulter Künste bekannt waren. Es gab auch erfahrene Politiker, die als private Berater feudaler Herrscher agieren konnten und die als Fang-shu chih oder „Männer der Methoden“ bekannt waren. Unter ihnen waren Männer, die ihre Methoden zu theoretischen Konzepten der Staatsführung zusammenfassten. Diese Konzepte wurden später von den Legalisten verwendet.[11] Und schließlich gab es einige Männer, die Bildung und Talent besaßen, aber durch das politische Chaos ihrer Zeit so verbittert waren, dass sie sich aus der Gesellschaft in die Natur zurückzogen. z. B. Laozi. Diese waren als die yin-che oder Eremiten oder Einsiedler bekannt.[12]

Konfuzius

Die klassische Zeit beginnt im 6. Jh. v. Chr. mit Konfuzius (551–479 v. Chr.). Es ging philosophisch um die Herstellung von Friedensordnungen im weitesten Sinne. Konfuzius behauptete, dass diese Friedensordnungen nur durch Selbstbeschränkung und Rückkehr zu den Riten und Sitten der Zhou-Zeit möglich sei.[13]

Hinter dieser konservativen Grundeinstellung steckt die Auffassung, dass Menschen und Gesellschaftsformen Glieder einer Kette von Generationen davor und danach sind. Das was Generationen vor der gegenwärtigen erdacht und praktiziert haben, ist ein Schatz, den die Gegenwart für sich benützen soll. Das Kriterium dafür, welche traditionellen Inhalte und Praktiken übernommen werden sollen, ergibt sich aus der gegenwärtig gültigen Moral. Es war Aufgabe der Philosophen, Maßstäbe für diese Moral im Hinblick auf bewährte Prinzipien zu entwickeln. So entstanden philosophische Modelle, die sich an Werten des Familiensystems, der Ahnenverehrung und Jahrhunderte alten kosmologischen Vorstellungen orientierte.[14]

Die moralischen Anschauungen des Konfuzius sind von einigen seiner Schüler in Form von Gesprächen und Anekdoten überliefert worden. Im Mittelpunkt seines Denkens steht wie schon in der Zhou-Zeit der Himmelsbegriff. Der Himmel (Tian) ist bei ihm ein unpersönliches Wesen, wenngleich es gelegentlich anthropomorphe Züge trägt. Die Herrscher dieser Zeit galten als Vertreter des Himmels. Der Himmel stellt an den Menschen absolute sittliche Forderungen, die sowohl die Pflichten und Tugenden der Herrscher als auch die der Untertanen umfassen. Die Moral hat insofern bei Konfuzius eine metaphysische Grundlage, als er davon ausgeht, dass sie den Ausdruck eines unabänderlichen Weltgesetzes darstellt, das den Verlauf der Geschichte in einer der kosmischen Harmonie entsprechenden Weise regelt.

Der konfuzianischen Ethik liegt der Gedanke zugrunde, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass alles Böse an ihm durch mangelnde Einsicht entstanden ist. Das Ziel der Erziehung ist es daher, die richtige Erkenntnis zu vermitteln. Das beste Mittel dazu stellt das Studium der Geschichte dar. Die großen Gestalten der Vergangenheit liefern die Vorbilder, denen man nacheifern kann. Die Ehrerbietung gegenüber den Eltern ist die erste Pflicht. Aber auch über die Familie hinaus gibt es eine Verpflichtung gegenüber der Erde als Ganzes.

Das soziale Leben wird nach Konfuzius Auffassung von den fünf Beziehungen (chinesisch 五倫 / 五伦, Pinyin wǔlún) geregelt: Vater – Sohn, Mann – Frau, älterer Bruder – jüngerer Bruder, Fürst – Untertan, Freund – Freund. Aus diesen Beziehungen ergeben sich jeweils unterschiedliche Verpflichtungen.

Als praktische Richtschnur des Handelns empfiehlt Konfuzius die Goldene Regel „Was du selbst nicht wünschest, tu nicht an andern.“[15] Die Gerechtigkeit hat ihre Grenze, wenn sie mit der Pietät in Konflikt gerät. So soll z. B. der Sohn den Vater nicht anzeigen, wenn der Vater ein Schaf gestohlen hat:

- Der Fürst von Schê redete mit Meister Kung und sprach: „Bei uns zulande gibt es ehrliche Menschen. Wenn jemandes Vater ein Schaf entwendet hat, so legt der Sohn Zeugnis ab (gegen ihn)“. Meister Kung sprach: „Bei uns zulande sind die Ehrlichen verschieden davon. Der Vater deckt den Sohn und der Sohn deckt den Vater. Darin liegt auch Ehrlichkeit“.[16]

Das sittliche Ideal stellt der „edle“ Mensch dar. Seine Aufgabe ist es, die Gesamtheit des Volkes auf eine höhere sittliche Stufe zu heben. Sein Verhalten ist gekennzeichnet durch Höflichkeit im Umgang, Ehrerbietung gegenüber der Obrigkeit, Fürsorge für das Volk. Er ist gerecht und sorgt sich nur um die Wahrheit, nicht um sich selbst.

Laozi

Die zweite große Gestalt der klassischen Epoche stellt Laozi (zwischen 6. und 3. Jh. v. Chr.) dar. Von seinem Leben ist, abgesehen von einer Legende bei Sima Qian (ca. 145–86 v. Chr.), in der er als älterer Zeitgenosse und Lehrer des Konfuzius erscheint, wenig bekannt. Das ihm zugeschriebene Werk, das Daodejing, oft auch einfach als „Laozi“ bezeichnet, ist neben dem Zhuangzi das Grundbuch des Daoismus. Es ist das am häufigsten übersetzte Werk des Fernen Ostens. In seiner Bedeutung für den asiatischen Raum kommt es den Werken Platons für die abendländische Philosophie gleich.

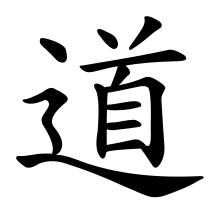

Das Buch (Jing) handelt vom Weltgesetz (Dao, chinesisch 道, Pinyin dào) und seinem Wirken (De, chinesisch 德, Pinyin dé). Das Dao ist „der beständige, wahre Weg“, „ein Weg ohne Weg, ein Weg, der unter den eigenen Füßen entsteht, indem man ihn geht“.[17] Um diesen Weg gehen und am Dao teilhaben zu können, bedarf es des De. Ein Mensch, der über De verfügt, leuchtet dem Daodejing zufolge zwar nicht in den Augen seiner Mitmenschen, doch wirkt er auf diese überaus wohltuend. Er fügt niemandem Schaden zu, er übt Güte gegenüber Freunden und Feinden, er verlangt nichts für sich, sondern fördert durch sein Nicht-Tun den segensreichen Lauf aller Dinge. Dem Suchenden ist er ein Vorbild, dem weltlichen Menschen kein Hindernis. Das Dao ist durch Einfachheit, Wortlosigkeit, Spontaneität und Natürlichkeit gekennzeichnet. Es folgt seiner eigenen Natur (chinesisch 自然 / 自然, Pinyin zìran) und ist ein „Tun ohne Tun“ (Wu Wei, chinesisch 無爲 / 无为, Pinyin wúwéi).

Nach dem Vorbild des Dao ist auch das Handeln der Weisen ein Nicht-Handeln (Wu Wei). Dies bedeutet kein bloßes Nichts-Tun, sondern ein natürliches Tun, ohne ein unnötiges Eingreifen in den Gang der Dinge: „Das Nicht-Handeln üben: so kommt alles in Ordnung“[18].

Laozis Ethik unterscheidet sich in diesem Punkt wesentlich von der des Konfuzius. Sie betont die Bedeutung eines Lebens im Einklang mit der Natur, während der Bereich der Kultur stärker in den Hintergrund tritt.

Mozi

Der dritte der großen Schulgründer der klassischen Zeit Mozi (?497–381 v. Chr.) lebte nicht viel später als Konfuzius. Im Unterschied zu Konfuzius glaubte Mozi an die Existenz eines persönlichen Gottes und an das Weiterleben der Menschen als Geister nach dem Tod.[19] Er entstammte wahrscheinlich der Klasse der „Ritter“. In den Jahrhunderten der Kriege zogen viele von ihnen auf der Suche nach Beschäftigung durch die Herrschaftsgebiete der streitenden Reiche. Man nannte sie deshalb die „fahrenden Ritter“ (‚hsie’).

In einem der nördlichen Staaten, vermutlich in Lu, schlossen sich einige unter Mozi zu einer Gruppe zusammen. Während er von einem Stammesfürsten zum anderen zog, bot Mozi sich, seine Kenntnisse und seine Gefolgsleute als Ratgeber und Unterstützer für die Verteidigung gegen drohende Angriffe an. Diese Gruppe und ihre Nachfolger gingen als Mohisten in die Philosophiegeschichte ein, weil Mozi eine eigene Philosophie entwickelt hatte. Er wollte mit Hilfe der Logik ein „übergeordnetes politisches Prinzip“ zur Durchsetzung bringen.[20]

Seine politische Theorie „…ist eine Umsetzung des Berufsethos der 'fahrenden Ritter', der auf Gehorsam und Disziplin beruht. Zweifellos spiegelt sie auch die Wirren der politischen Bedingungen in den Tagen Mozis wider, die viele Menschen veranlassten, sich eine Zentralmacht zu wünschen, auch wenn sie despotisch wäre.“[21]

Mit einer logisch-rationalen Ausarbeitung der Ethik der Ritter entwickelte er dafür den moralischen Rahmen. Er versah sie mit einer vernünftigen und begründbaren Rechtfertigung und entwickelte sie unter der Bezeichnung „all-umfassende Liebe“ (jian ai) zu einem allgemein gültigen Prinzip für alle menschlichen Staaten der Welt.[22] Statt der Familienbande ist die allgemeine Menschenliebe die Grundlage staatlicher Verfassung.[23]

Er ersetzte die ihm abstrakt erscheinende Bedeutung des Himmels bei Konfuzius durch den für alle verpflichtenden Glauben an einen alles kontrollierenden Gott und kam damit religiösen Bedürfnissen entgegen. Es sei zum Wohle aller unverzichtbar, diesen Glauben zu fördern, der bereits im Volk seit der mythischen Zeit der weisen Kaiser vorhanden sei. Herrscher und Vorgesetzte bestimmen, was richtig und falsch ist. Zuwiderhandlungen jeder Art werden entweder vom Himmel, bzw. von Gott und den Geistern der Ahnen oder von den staatlichen Institutionen geahndet.

Westliche Sinologen und Missionare haben in der Vergangenheit mit dem Prinzip der allumfassenden Liebe Anklänge an die christliche Nächstenliebe verbunden[24] Liebe hat für chinesisches Denken jedoch nicht den ethischen Stellenwert, der der christlichen entspräche. Sie ist vor allem Gefühl und Passion (qíng), wie sie z. B. in der chinesischen Dichtung und der traditionellen chinesischen Oper dargestellt wird. Das chinesische Wort ai für Liebe in der Übersetzung „all-umfassende Liebe“ bezieht sich vorwiegend auf die Institution Ehe. Mozi betrachtet diese mit Pflichten ausgestattete Liebe als nützliche und durch nichts ersetzbare Basis für das Funktionieren von Staaten. Sie steht in seiner Theorie beispielhaft für ein Verhalten, das den Nutzen, den man voneinander hat, in den Mittelpunkt stellt.[25]

Die Legalisten

Diese philosophische Strömung entstand wie auch die des Mohismus in der Zeit der "Streitenden Reiche". Shaoping Gan nennt den Legalismus ein "Heilmittel" der chinesischen Philosophie, das mangelhafte Versorgung mit dem Grundnahrungsmittel "Konfuzianismus" auszugleichen hatte.[26]

Für diese Strömung standen Männer, die, so Feng Youlan, ein sicheres Gespür für realistische und praktikable Politik hatten. Sie berieten Fürsten und Feudalherren darin, Wege in dem aktuellen Wandel gesellschaftlicher und politischer Situationen der Zeit zu finden, die den einzelnen Staaten ein Höchstmaß an Funktionieren ermöglichen sollten. Man nannte sie "Männer der Methode", weil sie "narrensichere" Methoden für ein erfolgreiches Regieren entwickelten. Diese Methoden sahen vor, dem Herrscher die größtmöglichen persönlichen Machtmittel in die Hand zu geben. Ein Herrscher musste weder tugendhaft noch weise sein – wie Konfuzius es gefordert hatte – und auch keine übermenschliche Fähigkeiten haben, wie sie den urzeitlichen Kaisern angedichtet worden waren. Wendete jemand ihre Methoden an, so könne jeder mit durchschnittlicher Intelligenz regieren und sogar gut regieren.

Anlässlich von neuen Regierungsaufgaben im Zuge der Machtkämpfe um Territorien und der Auflösung der klaren Trennung zwischen Aristokraten und dem einfachen Mann gewöhnten sich die einzelnen Staatsfürsten daran, den Rat solcher Männer zu suchen und anzuwenden. Der Rat bestand darin, mit Hilfe von Strafen, Sanktionen und Gewalt zu regieren. Dafür hatte der Herrscher Verordnungen und Gesetze zu erlassen. Im Erfolgsfall wurden die "Männer der Methode" ständige Berater, im Einzelfall wurden sie sogar zu Premierministern ernannt. Der erste Kaiser Chinas, Qin Shihuangdi, hat sich dieses System dank seiner Berater zu eigen gemacht und ließ zum Wohle des Staates Hunderte von Gelehrten töten, die gegen das Verbrennen von Büchern protestiert hatten.[27]

Es gab unter diesen "Männern der Methode" auch solche, die über ihre beratende Tätigkeit hinausgingen und ihre Techniken mit rationalen Begründungen oder theoretischen Termini ausstatteten und schriftlich festhielten. Letztere – zu denen Shang Yang, Shen Buhai, Shen Dao und Han Fei gerechnet werden – beschäftigten sich laut dieser Schriften – zeitgemäß ausgedrückt – mit Theorien und Methoden zu zentralistischer Organisation und Menschenführung. Daher sei es unzutreffend, so Feng Youlan, das Denken der Legalisten-Schule mit Rechtsprechung zu verbinden. Wenn jemand Menschen organisieren und sie führen wollte, dann dürfte er die legalistischen Theorien und Praktiken anregend und nützlich gefunden haben. Vorausgesetzt, er wollte totalitären Maximen folgen.[28]

"Der Legalismus", so Hubert Schleichert und Heiner Roetz, "setzt das Volk nüchtern für Zwecke des Staates in Rechnung und fragt nicht nach seinen Wünschen."[29]

Grundbegriffe des traditionellen chinesischen Denkens

Bei den folgenden Begriffen handelt es sich aus westlicher Sicht nicht eigentlich um "philosophische" Begriffe, sondern um traditionelle, ursprünglich vorphilosophische, zum Teil religiöse, zum Teil medizinische Konzepte der chinesischen Kultur, die auch in verschiedenen philosophischen Strömungen Eingang gefunden und dann jeweils verschiedene Umprägungen erfahren haben.

Harmonie von Himmel, Erde und Mensch

Häufig anzutreffen ist die Vorstellung von den vier Komponenten der Natur (ziran, 自然, „Von-selbst-so-sein“): Mensch (ren, 人), Erde (di, 地), Himmel (tian, 天) und „Dao“ (Weg, Lauf, 道). Sie stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander und werden allumfassend in ihrer eigenen Natürlichkeit regiert. In einem Denken, das alles in eine Einheit integriert, haben alle Erscheinungen im Makrokosmos ihre Entsprechung. Dieses Regulierungsprinzip ist auch das der menschlichen Gesellschaft. Die Voraussetzung für ein glückliches Leben ist der Einklang mit dem All. Der Lauf (Dao) in der Natur, in der Gemeinschaft und im Einzelnen bedingen sich gegenseitig. Eine Störung in einem Bereich hat auch immer Störungen in den anderen Bereichen zur Folge.

Die Fünf-Elemente-Lehre und Yin/Yang

Das chinesische Denken kennt die fünf Elemente Holz, Feuer, Metall, Wasser und Erde, die nicht als materielle Substanzen, sondern als Kräfte aufgefasst werden:

- Holz: das organisch von innen sich steigend Gestaltende

- Feuer: das entzündet Sinkende

- Erde: der Boden, das Gleichgewicht der Mitte

- Metall: das nach außen Gestaltende

- Wasser: das nach unten Lösende

Die fünf Elemente finden ihre Entsprechung in den verschiedenen Zuständen des Wandels von Himmel, Erde und Mensch. In späterer Zeit wurde die Lehre von den fünf Elementen mit der ursprünglich aus Divinatorik stammenden Yin-Yang-Lehre verknüpft: Die Elemente sind dann keine ewigen letzten Substanzen mehr, sondern verdanken ihr Dasein den beiden polaren und korrelativen Prinzipien Yin und Yang. Diese sind gegensätzliche Prinzipien, die sich nicht bekämpfen, sondern ergänzen und durch ihr Zusammenwirken alle Erscheinungen des Kosmos hervorbringen. Yin und Yang sind vor allem im Daoismus wiederum die beiden Seiten des All-Einen, im ständigen Wandel begriffenen Seienden.

Das höchste Weltprinzip

Das höchste Prinzip wird im chinesischen Denken durch drei verschiedene Begriffe ausgedrückt: Shangdi (上帝), Tian und Dao.

Shangdi bedeutet wörtlich höchster oder oberer Ahn, d. h. einen Gott, der an einem festen Punkt im Himmel residiert und unter dessen Augen sich das Weltgeschehen abspielt. Ihm müssen auch Könige dienen. Er ist Urheber von allem, was geschieht, bleibt aber selbst dabei untätig. Shangdi manifestiert sich als eine Personifikation der Ordnung in der Natur, der Sittlichkeit und im Ritus. Durch ihn wird die Fülle der zusammenhanglosen Einzelerscheinungen der Welt zu einem geordneten Ganzen zusammengefügt. (Ursprünglich war Shangdi die Gottheit der Shang-Dynastie, wurde später jedoch durch die Gottheit der Zhou, den Himmel (chinesisch 天, Pinyin tiān), verdrängt.)

Anstelle von Shangdi erscheint in vielen Texten der Himmel (tian) als höchstes Weltprinzip. Er ist der Urgrund aller Dinge, der zusammen mit seiner ihm nachgeordneten „Gattin“, der Erde, alles hervorbringt. Der Begriff des Tian entspricht in etwa dem des Shangdi. Die menschenähnlichen Züge sind allerdings noch geringer. Von ihm wird ausdrücklich gesagt, dass er nicht redet, dass er lautlos und ohne Spur wirkt.

Dao bedeutet ursprünglich „Weg“, besonders den Weg der Gestirne am Himmel. Das Wort bezeichnet aber auch den „sinnvollen“ Weg, der zum Ziel führt, die Ordnung und das Gesetz, das in allem wirkt. Im Daodejing wurde das Dao zum ersten Mal als höchstes Prinzip dargestellt. Das Dao wird als etwas Substantielles, wenn auch Unsichtbares gedacht. Bei manchen Philosophen wird es zum Urstoff, aus dem alles geworden ist. Mitunter wird von ihm wie von einem persönlichen Wesen gesprochen.

Die Nachklassische Zeit bis zur Kolonialisierung

Han-Zeit (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.)

In der Han-Zeit (206 v. Chr. – 220 n. Chr.) werden die konfuzianischen Schriften kanonisiert; der Konfuzianismus entwickelt sich zur Staatsideologie. Es werden Elemente der Yin-Yang-Schule und des I Ging aufgenommen. In der Periode der Zersplitterung des Reiches (200–600) verschwindet der Konfuzianismus und der Daoismus wird vorherrschend.

Tang-Zeit (6.–10. Jh.)

Zwischen 500 und 900, in der Zeit der Tang-Dynastie – wird in China der Buddhismus zur beherrschenden geistigen Strömung. Bis etwa zum 6. Jh. n. Chr. verbreitete sich die chinesische Philosophie zusammen mit der chinesischen Schrift (Han-Schrift, chinesisch 漢字 / 汉字, Pinyin hànzì, jap. Kanji, kor. Hanja) über ganz Ostasien und vermischte sich mit lokalen (Matriarchat, Shintō) und überregionalen (Buddhismus) Lehren.

Song-Zeit (10.–13. Jh.)

In der Song-Dynastie (960–1280) entsteht der Neo-Konfuzianismus, der in den klassischen Konfuzianismus Elemente des Daoismus und Buddhismus integriert. Der Neo-Konfuzianismus entwickelt sich in zwei Schulen. Die monistische Schule – vertreten durch Cheng Hao (1032–1085) – betont die Einheit von Kosmos und Ich und legt Wert auf das innerliche Bewusstsein. Die dualistische Schule – vertreten durch Cheng Yi (1033–1107) und Zhu Xi (1130–1200), daher auch „Cheng-Zhu-Schule“ genannt – hält dagegen an der Gegensätzlichkeit von Kosmos und Ich fest. Zhu Xi deutet das Tian in eine rein geistige und transzendente Weltvernunft um, die das Wesen von Himmel und Erde ausmacht. Sie ist von Welt und Materie verschieden und bringt diese hervor. Unter den konfuzianischen Denkern der Ming-Dynastie ragt Wang Yangming (1472–1528) heraus, der eine idealistische Philosophie vertritt. Die Vernunft ist bei ihm höchstes Weltprinzip, außerhalb ihrer existiert nichts. Die Intuition ist die primäre Quelle des Wissens; sie entspricht auch dem Gewissen.

17.–18. Jahrhundert

Im 17. und 18. Jh. entsteht die „Schule der Wirklichkeit“ (chinesisch 實學, Pinyin shixue). Sie ist eine konfuzianische Erneuerungsbewegung, die die zu den klassischen Schriften verfassten Kommentare aus der Sung- und Mingzeit verwirft, die ihr zu viel Spekulatives enthalten. Sie verficht eine mehr am praktischen Leben ausgerichtete Interpretation des Konfuzianismus und erklärt die originären Kommentare aus der Han-Zeit zur höchsten Autorität. In diese Zeit fällt auch die erstmalige Rezeption der chinesischen Philosophie in Europa (Malebranche, Leibniz, Wolff).

Die Entwicklung seit der Kolonialisierung (19.–20. Jahrhundert)

Gegen Ende des 19. Jh. beginnt unter dem wachsenden Druck der Kolonialmächte der Zusammenbruch der traditionellen chinesischen Philosophie. Der Versuch einer Synthese zwischen dem tradierten Konfuzianismus und westlichen Ansätzen wurde von zahlreichen Philosophen unternommen. Feng Youlan (1895–1990) zählt zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Philosophen in dieser Zeit.

Zu Beginn des 20. Jh. wird in China das Thema der Verschmelzung zwischen chinesischer und westlicher Philosophie beherrschend. John Dewey und Bertrand Russell sind die ersten westlichen Philosophen, die China besucht haben. Von Einfluss sind u. a. Charles Darwin, Ernst Haeckel, Henry James, Karl Marx, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche. Alte chinesische Traditionen mit dem modernen Pragmatismus zu verbinden, versuchte Hu Shi (1891–1962). Feng Youlan (1895–1990) knüpft an Zhu Xi an und versucht den Konfuzianismus mit dem westlichen Rationalismus zu verknüpfen. Mou Zongsan verbindet Kants Intuition mit der Konfuzianischen Idee der Intuition.[30] Jin Yuelin hat moderne Logik mit dem Begriff Dao verbunden. Thomé H. Fang entwickelte ein eigenes neokonfuzianisches System. Er untersuchte in poetischem Chinesisch die Frage, wie man in der Epoche der Technologie die Suche nach höherer innerlichen Ebene rechtfertigen kann.

Seit Mitte der 1920er Jahre gerät der Marxismus in den Mittelpunkt der Diskussion, zu dessen ersten Vertretern Chen Duxiu und Li Dazhao gehörten.[31]

Nach der Gründung der Volksrepublik China (1949) beginnt ein radikales Umdenken. Hauptziele sind die Entwicklung der marxistischen Theorie und die kritische Auseinandersetzung mit der chinesischen Tradition.

Das zeitgenössische Bild der chinesischen Philosophiegeschichte

Chinesische Philosophiehistoriker mühen sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts darum – im Unterschied zu ihren westlichen Kollegen –, die zeitgenössische chinesische Philosophie in ein grundsätzliches Verhältnis zur westlichen Philosophie zu bringen. Westliche Philosophiehistoriker fassen die chinesische Philosophie als eine Art „Vorstufe“ zur abendländischen Philosophie auf. Die europäische wird folglich als die „eigentliche“ Philosophie eingestuft.[32]

Chinesische Philosophiehistoriker zeichnen ein Bild der gesamten chinesischen Philosophie im Hinblick auf die Geschichte und beziehen auch die neueren Weiterentwicklungen mit ein. Zu den prominenten Vertreter dieser Wissenschaftler gehören Feng Youlan und Zhang Dainian. Beide Autoren erläutern übereinstimmend, dass Chinesische Philosophie im Wesentlichen „menschenlebenbezogen“ sei. Westliche Philosophiehistoriker bemerken dazu, dass der Mensch „in der chinesischen Philosophie eine zentrale Rolle einnimmt“.

Die Religion – als Komponente der traditionellen chinesischen Philosophie – wird von modernen chinesischen Philosophiehistorikern als verzichtbares Element des zukünftigen Philosophierens eingeschätzt. Die zentrale Rolle des Menschen sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Philosophie beziehe auch die metaphysischen Werte der Religion mit ein und werde so die Religion hinter sich lassen können.

„In der Welt der Zukunft wird man Philosophie statt Religion haben. Das steht ganz im Einklang mit der chinesischen Tradition. Ein Mensch muss nicht religiös sein, aber es ist tatsächlich notwendig, dass er philosophisch ist. Ist er philosophisch, so besitzt er das Beste von den Segnungen der Religion. [33]“

Die chinesische Bewertung der eigenen Philosophiegeschichte wird von europäischen Historikern teilweise anders gesehen. Man bezeichnet es als „Verdrängungsideologie“ dass man aus Sicht dieser Forscher historisch schon sehr früh Mythologie und Metaphysik aus dem Gesichtsfeld verbannt habe. So mache die teilweise totale Trennung zwischen Philosophie und Religion unzählige Phänomene u. a. des Daoismus unverständlich.

In allerneuester Zeit versuchen Feng Youlan, Zhang Dainian und ihre Nachfolger die chinesische Philosophiegeschichte als Widerstreit zwischen Materialismus und Idealismus darzustellen.[34] Hier dürfte auch die Dominanz der marxistischen Ideologie eine wichtige Rolle spielen. Dieser Widerstreit wird aber ebenso von europäischen Philosophiehistorikern auch für die abendländische Philosophiegeschichte gesehen. Chinesische Philosophiehistoriker sind unter dieser Sichtweise oft uneins darüber, ob ein bestimmter Philosoph „nun eher als ‚materialistisch’ oder als ‚idealistisch’ anzusehen sei“.[35]

Anmerkungen

- Vgl. für diesen Abschnitt vgl. Richard Wilhelm: Einführung zu I Ging. Köln 1987, 14. Auflage. S. 15–18. zeno.org und Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. München 2006, S. 17–25.

- Shiji 130:3288.(Sima Qian, Shi ji, Peking 1964.) zitiert von Bauer, Geschichte der chinesischen Philosophie, S. 20.

- Zur kurzen maritimen Geschichte Chinas im 15. Jahrhundert vgl. Zheng He.

- Quelle: Derk Bodde (Hrsg.): Fung Yu-Lan: A short history of Chinese philosophy. A systematic accout of Chinese thougt from its origins to the present day. New York (The Free Press) 1966, 30. Auflage, S. 16f.

- Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. München 2009, 2. Auflage, S. 26f.

- Vgl. Richard Wilhelm: Einführung zum I Ging. Köln 1987, 14. Auflage. S. 15–21.

- Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie, S. 47–50.

- vgl. Shaoping Gan: Die chinesische Philosophie. Die wichtigsten Philosophen, Werke, Schulen und Begriffe. Darmstadt 1997, S. 44 f. – Auch Fung/Feng Yu-Lan: A short history of Chinese philosophy, S. 6–10.

- „Folgt man der Hauptströmung der chinesischen Philosophie, so hat der Neotaoist, Kuo Hsiang (Guo Xiang) im 3. Jahrhundert n. Chr. diesen Punkt verändert.“ Feng Youlan: A Short History of Chinese Philosophy, S. 9.

- Vgl. Hubert Schleichert / Heiner Roetz: Klassische chinesische Philosophie, S. 9–12. – Richard Wilhelm: Chinesische Philosophie, S. 11–13. - Feng Yulan: A Short History of Chinese Philosophy, S. 3–10. -

- Feng Youlan: A short history of Chinese philosophy. New 1966, S. 156f.

- Feng Youlan: A short history of Chinese philosophy, S. 37.

- Shaoping Gan: Die chinesische Philosophie. Darmstadt 1997, S. 6.

- Schleichert/Roetz: Klassische chinesische Philosophie. Frankfurt/M. 1980, S. 23f. - Auch Feng Youlan: A short history of Chinese philosophy, S. 20–22

- Kungfutse: Lun Yü. Gespräche,15,23. Übersetzt v. Richard Wilhelm, Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag, 1975.

- Kungfutse: Lun Yü. Gespräche,13,18

- Laotse: Tao Te King, Kap. 1. Zitiert nach G. Wohlfart, „Laozi: Daodejing“ in: Franco Volpi (Hrsg.): Großes Werklexikon der Philosophie, Stuttgart 2004

- Laotse: Tao Te King – Das Buch des Alten vom Sinn und Leben. Übersetzt und mit einem Kommentar von Richard Wilhelm, Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag, 1952, Kap. 3

- Vgl. Richard Wilhelm: Chinesische Philosophie. Wiesbaden 2007. Nachdruck der Erstausgabe Breslau 1929, S. 38.

- Vgl. Hellmut Wilhelm: Gesellschaft und Staat in China. Hamburg 1960, S. 28.

- Feng Youlan: A short history of Chinese philosophy, S. 59. – Die Darstellung Mozi’s hier orientiert sich an Youlan: A short history of Chinese philosophy, S. 49–59.

- Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. München 2009, 2. Auflage, S. 66.

- Vgl. Richard Wilhelm: Chinesische Philosophie. Wiesbaden 2007. Nachdruck der Erstausgabe Breslau 1929, S. 39f.

- Vgl. z. B. Licia Giacinto: Der Mensch und sein Schicksal. In: Henningsen&Roetz (Hrsg.): Menschenbilder in China. Reihe: Chinastudien, Wiesbaden 2009, S. 81–93.

- Vgl. Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. München 2009, 2. Auflage, S. 64–67.

- Shaoping Gan: Die chinesische Philosophie. Darmstadt 1997, S. 19.

- Jean de Miribel&Leon de Vandermeersch: Chinesische Philosophie. Aus dem Französischen von Thomas Laugstien. Bergisch Gladbach 2001 (Französische Erstausgabe 1997), S. 63.

- Quelle der Darstellung Feng Youlan: A short history of Chinese philosophy, S. 156f.

- Schleichert&Roetz: Klassische chinesische Philosophie. Frankfurt a. M. 1980, S. 182.

- Siehe Internet Enzyklopädie über Mou Zongsan

- Jacques Gernet, Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen bis zur Jetztzeit, Frankfurt am Main, 2. Auflage 1983, S. 546

- Diese Einschätzung hatte bereits Hegel getroffen. Vgl. Rolf Elberfeld: Die Laozi-Rezeption in der deutschen Philosophie. In: Helmut Schneider (Hrsg.): Philosophieren im Dialog mit China. Köln 2000, S. 147.

- Feng Youlan: A Short History of Chinese Philosophy. New York 1948, S. 5. Zitiert bei Bauer, Geschichte der chinesischen Philosophie, S. 22.

- Weitere Philosophen der Gegenwart und einen Überblick über die Philosophie in China auf der englischsprachigen Seite der Universität Peking (Memento des Originals vom 1. März 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Vgl. zu den beiden vorstehenden Abschnitten: Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. Hg. Von Hans von Ess. München 2009, 2. Aufl., S. 17–24.

Literatur

Aufsätze und Bücher

- Asiatische Philosophie – Indien und China, Directmedia Publishing, Digitale Bibliothek Band 94, Berlin 2004, ISBN 3-89853-494-4

- Wolfgang Bauer: Geschichte der chinesischen Philosophie. Konfuzianismus, Daoismus, Buddhismus. München: C.H.Beck, 2001. ISBN 3-406-47157-9

- Wolfgang Bauer: China und die Hoffnung auf Glück – Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen in der Geistesgeschichte Chinas, München: DTV, 1989. ISBN 3-423-04547-7

- Marcel Granet: Das chinesische Denken. München: Piper, 1963; Neuauflage: Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1985, ISBN 3-518-28119-4; Original: La pensée chinoise. Paris: La Renaissance Du Livre, 1934

- Hou Cai: "Literaturessay – Chinesische Philosophie nach der Reform und Öffnung (1978–1998)" in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2000; 48 (3), 505–520

- Anne Cheng: Histoire de la pensée chinoise, Taschenbuchausgabe, Paris: Le Seuil, 2002, ISBN 978-2-02-054009-4

- Antonio S. Cua (Hrsg.): Encyclopedia of Chinese philosophy, New York, NY [u. a.]: Routledge, 2003

- Zhang Dainian: Key Concepts in Chinese Philosophy. Translated and edited by Edmund Ryden. New Haven and London 2002.

- Alfred Forke: Geschichte der alten chinesischen Philosophie, Hamburg 1927

- Shaoping Gan: Die chinesische Philosophie. Die wichtigsten Philosophen, Werke, Schulen und Begriffe. Darmstadt 1997.

- Ralf Moritz: Die Philosophie im alten China, Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1990. ISBN 3-326-00466-4

- Hubert Schleichert / Heiner Roetz: Klassische chinesische Philosophie. 3. neu bearb. Aufl. Frankfurt a. M.: Klostermann, 2009 ISBN 3-465-04064-3

- Helmut Schneider (Hrsg.): Philosophieren im Dialog mit China. Köln 2000.

- Ulrich Unger: Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie, Darmstadt: WBG, 2000 ISBN 3-534-14535-6

- Hellmut Wilhelm: Gesellschaft und Staat in China. Hamburg 1960.

- Richard Wilhelm: Chinesische Philosophie. Wiesbaden 2007. (Neuauflage der Ausgabe Breslau 1929.)

- ders.: I Ging. Köln 1987, 14. Auflage.

- Feng Youlan: A Short History of Chinese Philosophy. New York 1948.

Zeitschriften

- Asian philosophy. An international journal of Indian, Chinese, Japanese, Buddhist, Persian and Islamic philosophical traditions, seit 1991

- Chinese studies in philosophy. A journal of translations, 1969–1996

- Dao. A journal of comparative philosophy. Official publication of Association of Chinese Philosophers in America, seit 2001

- Journal of Chinese philosophy, seit 1973

Weblinks

- David L. Hall, Roger T. Ames: Chinese philosophy,in E. Craig (Hrsg.): Routledge Encyclopedia of Philosophy, London 1998.

- David Wong: Comparative Philosophy: Chinese and Western. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Franklin Perkins: Metaphysics in Chinese Philosophy. In: Edward N. Zalta (Hrsg.): Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Ronnie Littlejohn: Chinese Philosophy: Overview of Topics. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Ronnie Littlejohn: Chinese Philosophy: Overview of History. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Yih-Hsien Yu: Modern Chinese Philosophy (1901–1949). In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Lijuan Shen: Gender in Chinese Philosophy. In: J. Fieser, B. Dowden (Hrsg.): Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Bryan W. Van Norden: Essential Readings on Chinese Philosophy (umfangreiche Bibliographie) – Englisch

- Gregor Paul: Global Ethics and Chinese Resources (2001)