Bromsulfophthalein

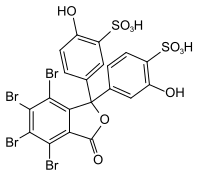

Bromsulfophthalein auch Bromsulfalein oder BSP ist ein Diagnostikum zur Überprüfung der Leberfunktion. Es ist ein bromiertes Sulfonsäurederivat des Phenolphthaleins.

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Freiname | Bromsulfalein | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen |

| |||||||||||||||||||||

| Summenformel | C20H10Br4O10S2 | |||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||

| ATC-Code | ||||||||||||||||||||||

| Wirkstoffklasse |

Diagnostikum, Leberfunktion | |||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse |

| |||||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||

Eigenschaften

BSP ist, analog zu Phenolphthalein ein im alkalischen violetter im sauren farbloser Farbstoff.[3] Sein λmax-Wert liegt bei 577 nm.[4]

Verwendung

BSP wird im Bromsulfaleintest eingesetzt, um die exkretorische Leberfunktion zu untersuchen, der 1938 etabliert wurde.[5][3] Heute verwendet man dazu aber eher den Transaminasenanstieg. Beim Bromsulphthalein-Clearance-Test wird die Substanz intravenös appliziert. Im Blut bindet sie an Albumin. Durch die Leber wird sie in die Galle ausgeschieden. Die Farbstoffkonzentration im Blutserum ist ein Maß für die Leberfunktion. Die Extinktion wird bei einer Wellenlänge von 552 nm gemessen, weil das störende Hämoglobin dann im Sauren wie im Alkalischen gleich stark absorbiert.

Pharmakologische Eigenschaften

BSP wird primär-aktiv unter ATP-Verbrauch durch Transporterproteine (Bile Salt Export Pump (BSEP) bzw. Multidrug Resistance-related Protein (MRP2)) im Rahmen der Gallenbildung eliminiert.[6] Im Rahmen der Verteilung von, per Infusion kontinuierlich zugeführten radioaktiv markierten 35S-BSP bei Hunden wurde gefunden, dass dieses bzw. seine Metaboliten sporadisch auch im Urin der behandelten Tiere auftrat; das Gros der verabreichten Substanz fand sich mit 48–75 % in der Leber. Organe, welche im Vergleich zum Plasma hohe Konzentrationen aufwiesen waren Magen, Darm, Pankreas, interkostales Muskelgewebe und besonders die Nieren. Wobei keine Korrelation zwischen den Konzentration in den Nieren und dem Auftreten im Urin festgestellt werden konnte.[7]

Nachweis

Die Differenz der Farbintensität beim Übergang vom alkalischen in den sauren Bereich ist proportional zur Konzentration. Die Bestimmung kann daher photometrisch erfolgen.[3]

Literatur

- Frank G. R. Taylor: Klinische Diagnostik in der Pferdepraxis. Schlütersche, 2001, ISBN 978-3-87706-574-7, S. 97 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- P.T. Lascelles: Diagnostic Function Tests in Chemical Pathology. Springer Science & Business Media, 1990, ISBN 978-0-7462-0107-7, S. 13 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- G. P. TALWAR: TEXTBOOK OF BIOCHEMISTRY AND HUMAN BIOLOGY. PHI Learning Pvt. Ltd., 2002, ISBN 978-81-203-1965-3, S. 265 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Chawla: Practical Clinical Biochemistry. Jaypee Brothers Publishers, 2003, ISBN 978-81-8061-108-7, S. 90 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Hans Jörg Gibitz: Zur Bestimmung von Bromsulphthalein im trüben, hämolytischen Plasma bei heterologer Leberperfusion. In: Zeitschrift für Die Gesamte Experimentelle Medizin einschließlich experimentelle Chirurgie. 149, 1969, S. 182–186, doi:10.1007/BF02044809.

Einzelnachweise

- Amtliche Fassung des ATC-Index mit DDD-Angaben für Deutschland im Jahre 2007 (PDF; 1,1 MB)

- Datenblatt Sulfobromophthalein disodium salt hydrate, used to study hepatocyte transport functions bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 1. Dezember 2019 (PDF).

- D. Seligson, J. Marino, E. Dodson: Determination of sulfobromophthalein in serum, in: Clin. Chem., 1957, 3 (5), S. 638–645; PMID 13473139; PDF.

- Datenblatt Sulfobromophthalein disodium salt hydrate, bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 1. Dezember 2019 (PDF).

- Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 257. Auflage, de Gruyter, Berlin 1994.

- Robert F. Schmidt, Gerhard Thews und Florian Lang: Physiologie des Menschen: Mit Pathophysiologie, Springer 2005, ISBN 3-540-21882-3, S. 38 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- R. W. Brauer, R. L. Pessotti, J. S. Krebs: The distribution and excretion of S35-labeled sulfobromophthalein-sodium administered to dogs by continuous infusion, in: J. Clin. Invest., 1955, 34 (1), S. 35–43; PMID 13221652; Abstract.