Ausstellungsbau des Deutschen Historischen Museums

Der Ausstellungsbau des Deutschen Historischen Museums (DHM) in Berlin hat die Aufgabe, die Ausstellungsfläche des Museums, das im historischen Zeughaus untergebracht ist, zu vergrößern. Die zusätzlichen Flächen werden für wechselnde Sonderausstellungen genutzt. Das Bauwerk des Architekten Ieoh Ming Pei ist ein Beispiel moderner Architektur von internationalem Rang.

Die Vorgeschichte

Im Oktober 1987, noch während der Zeit der deutschen Teilung, beschloss die Bundesregierung, das „Deutsche Historische Museum“ mit Sitz in West-Berlin zu gründen – als Gegenstück zum Ostberliner „Museum der Deutschen Geschichte“ im Zeughaus Unter den Linden. Das neue Museum sollte auf einer Fläche in der Nähe des Reichstagsgebäudes entstehen. Den europaweiten Entwurfswettbewerb gewann der Italiener Aldo Rossi. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurden diese Pläne aufgegeben. Wenig später wurde das vorgesehene Grundstück für die neuen Regierungsbauten im wiedervereinigten Deutschland benötigt.

Die Planungsphase

Mit dem Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 übertrug die Bundesregierung der Gesellschaft des DHM Sammlung und Grundstück des damaligen Museums für Deutsche Geschichte. Dauerhafter Standort der jetzt größeren Einrichtung sollte das Zeughaus bleiben. Mit dieser Entscheidung war ein gravierendes Raumproblem verbunden. Das ursprüngliche, wissenschaftlich erarbeitete Museumskonzept sah Flächen von 16.000 m² für die ständige Ausstellung und 5000 m² für wechselnde Sonderausstellungen vor. Die beteiligten Gremien mussten nun eine Verringerung auf etwa die Hälfte hinnehmen, denn im Zeughaus standen nur 7500 m² zur Verfügung. Der hier vorhandene Platz war also knapp ausreichend für die geplante Dauerausstellung. Für Sonderausstellungen mussten ergänzende, leicht erreichbare Räume gefunden werden. Buchstäblich naheliegend waren die Depot- und Werkstattgebäude des Museums, nur durch die schmale Gasse „Hinter dem Zeughaus“ vom Hauptgebäude getrennt. Untersuchungen ergaben aber, dass man diese Gebäude, die in den 1950er Jahren errichtet worden waren, nicht zweckgerecht umbauen konnte. Der Deutsche Bundestag beschloss daher ihren Abriss und einen Neubau an gleicher Stelle.

Für den Entwurf des neuen Gebäudes konnte I. M. Pei gewonnen werden, der 1917 in der Republik China geboren wurde, in New York lebt und als einer der bedeutendsten Architekten der Gegenwart gilt. Gerade die Aufgabe, alte Bauten durch moderne Architektur zu ergänzen, hatte er schon mehrmals spektakulär bewältigt – bekanntestes Beispiel ist der Eingangsbereich des Pariser Louvre mit der gläsernen Pyramide. Wegen seines hohen Alters akzeptiert Pei nur noch wenige neue Aufgaben und recherchiert besonders gründlich, bevor er zusagt. Nach seiner Darstellung interessierte ihn in Berlin das politisch-kulturelle Klima bald nach der Wiedervereinigung. Noch wesentlicher aber war ihm die städtebauliche Situation. Zwar ist das Baugrundstück ungünstig geschnitten und relativ versteckt gelegen, doch in nächster Nähe befinden sich bedeutende Bauwerke wie die Neue Wache und das Alte Museum von Schinkel – dessen Arbeiten Pei besonders schätzt –, das Zeughaus von Nering und Schlüter und weitere wichtige historische Gebäude am Boulevard Unter den Linden, was eine besondere Herausforderung für den Architekten darstellte.

Ebenfalls aus Altersgründen nahm Pei bereits damals nicht mehr an Architekturwettbewerben teil. Der Berliner Auftrag wurde also nach einem abschließenden Gespräch mit dem damaligen Bundeskanzler direkt an ihn vergeben, ein Verfahren, das zwar nicht ausgeschlossen, aber für Projekte dieser Art ungewöhnlich war und einige öffentliche Kritik hervorrief. Solche Einwände verstummten, nachdem Pei Mitte 1996 erste Zeichnungen und am 17. Januar 1997 sein Modell für das neue Gebäude vorgestellt hatte. Er erhielt die Zustimmung sowohl der Denkmalpfleger als auch derjenigen, die moderne Architektur in historischen Zusammenhängen befürworten. Im August 1998 präsentierte der Architekt die Computersimulation für den Neubau und es erfolgte der erste Spatenstich, im April 2002 wurde Richtfest gefeiert, am 23. Mai 2003 konnten die Schlüssel des fertigen Hauses übergeben werden. Die Kosten betrugen 47 Millionen Euro.

Das Gebäude

Alle Verkehrswege, die das Neubaugrundstück begrenzen, sind stadtgeschichtlich bedeutsam. Die alten Strukturen mit ihren Sichtachsen, etwa zum Berliner Dom und zum Fernsehturm, sollten erhalten bleiben. Die Lösung bestand darin, Alt- und Neubau des Museums nur unterirdisch miteinander zu verbinden. Vom Zeughaus aus ist der Neubau über den quadratischen Innenhof erreichbar. Dieser so genannte Zeughaushof erhielt eine Überdachung, die ebenfalls von I. M. Pei entworfen wurde, eine sehr flache, gläserne Kuppel, die den 40 × 40 m großen Hof ohne Stützen überspannt und ihn unabhängig vom Wetter für verschiedene Zwecke nutzbar macht. Über den Hof erreicht man eine abwärts führende Rolltreppe, danach durch einen Gang die unter Straßenniveau liegende untere Ausstellungsebene des Erweiterungsbaues. Der direkte Zugang zum neuen Gebäude ist von der Straße aus durch eine groß dimensionierte gläserne Drehtür möglich.

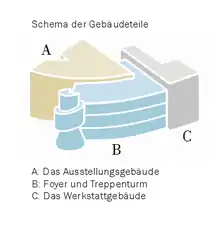

Die Gebäudeteile

Der Neubau entstand auf einer Grundfläche von wenig mehr als 2000 m² und besteht aus drei Teilen mit unterschiedlichen Funktionen. Diese Bauteile sind durch mehrere Übergänge auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden. Die Geometrie des Grundrisses besteht aus einfachen Formen: Dreieck (der eigentliche Ausstellungstrakt), Kreisbogen (die Fassadenlinie des Foyers) und Rechteck (die Flügel des Werkstattgebäudes). Das Dreieck wird im ganzen Gebäude als wiederkehrendes Formelement verwendet, ähnlich wie in zwei berühmten früheren Gebäuden Peis, dem Ostflügel der National Gallery in Washington und dem Bank of China Tower in Hongkong.

Der Ausstellungsbereich bietet auf vier Etagen nutzbare Flächen von insgesamt ca. 2600 m². Zwei Etagen sind vollständig fensterlos, die anderen nach außen annähernd geschlossen. Die beiden oberen Geschosse können für größere Ausstellungen leicht zu einer Einheit zusammengefasst werden, sie sind durch eine interne Wendeltreppe miteinander verbunden. Anders als die Außenwände der unteren Etagen ist die Fassade im oberen Geschoss an einigen Stellen absichtsvoll unterbrochen. Pei wollte hier das städtische Umfeld einbeziehen – ein großes Fenster macht das Kastanienwäldchen, die Neue Wache und die Hedwigskathedrale sichtbar, eine Terrasse und ein Erker sind zur Museumsinsel gerichtet. Die Ausstellungsräume insgesamt sind relativ niedrig und zum Teil so eigenwillig geschnitten, dass sich Kuratoren bei der Präsentation ihrer Objekte schon vor ungewohnte Probleme gestellt sahen. Unterhalb der tief liegenden Ausstellungsebene befindet sich ein zweites Kellergeschoss, das die gesamte Grundfläche einnimmt und als Depot sowie für technische Funktionen genutzt wird.

Da in den häufig wechselnden Ausstellungen sehr unterschiedliche Exponate gezeigt werden sollen, war technische Flexibilität eine wesentliche Anforderung an den Ausstellungsbereich. In den doppelt ausgeführten Böden ist die gesamte Lüftungs- und Elektrotechnik untergebracht. Die Belüftung muss an allen Stellen konstante Verhältnisse von 21 °C und 55 % Luftfeuchtigkeit garantieren. Die normalen, mit Eichenparkett belegten Bodenplatten können gegen andere Platten mit elektrischen Anschlüssen ausgetauscht werden, sodass überall in den Räumen Strom für besondere Aufgaben verfügbar ist. Die allgemeine Beleuchtung im Gebäude erfolgt durch Downlights, für die zusätzliche Akzentbeleuchtung in den Ausstellungsräumen wurden Lichtschienen installiert, auch sie im Dreiecksraster des Gesamtkonzeptes. Auch die Wände sind für variable Nutzung vorbereitet, sie bestehen aus Gipskarton auf hölzernen Mehrschichtplatten, Gebrauchsspuren lassen sich leicht ausbessern.

Auffälligster Teil des Gebäudes ist das helle, nach außen vollständig verglaste Foyer, das die vier Ausstellungsetagen miteinander verbindet. Es erlaubt von der Straße her großflächige Einblicke in die Strukturen und Bewegungen innerhalb des Hauses. Von innen gibt es in verschiedenen Ebenen immer wieder den Blick frei auf die dicht gegenüber liegende Nordfassade des Zeughauses, die bisher von der engen Straße aus kaum wahrgenommen wurde und nun durch die Lichtreflexion von den großen Glasflächen des Foyers effektvoll aufgehellt wird. Rolltreppen, Freitreppen, Brücken und Galerien sowie eine riesige, kreisrunde Öffnung in der Scheidewand zwischen Ausstellungsbau und Foyer schaffen vertikal und horizontal immer neue Durchblicke und Verschränkungen. Der Vergleich mit den Schöpfungen des italienischen Architekten und Kupferstechers des 18. Jahrhunderts Giovanni Battista Piranesi, insbesondere mit den Raumphantasien seiner Serie der „Carceri“ liegt nahe und ist auch von Pei angesprochen worden. Diese Vielfalt der optischen Möglichkeiten, aber auch seine gelungene Absicht, einer bisher etwas vernachlässigten Ecke im Zentrum des klassischen Berlin durch Form und Licht eine neue städtebauliche Bedeutung zu geben, veranlassten Pei, von seinem Museumsbau als von einem „Urban Theatre“ zu sprechen.

Zum Kennzeichen des Gebäudes und zu einem zusätzlichen Wahrzeichen Berlins wurde der ebenfalls gläserne Treppenturm, der mit dem Foyer verbunden ist, aber aus dessen Grundform deutlich herausragt. Die markante Spindelform ist schon von weit her erkennbar und bildet abends eine leuchtende Attraktion. Von der Spiraltreppe aus erfasst der Blick des Besuchers in wechselnden Ansichten die bedeutenden Bauten der Umgebung. Die komplizierten Biegungen der gläsernen Oberfläche waren technisch besonders anspruchsvoll und mussten zum Teil als Unikate in eigenen Biegeformen hergestellt werden.

Nach Osten hin an das Foyer anschließend und innen mehrfach mit ihm verbunden liegt das L-förmige Werkstattgebäude. Es enthält ein kleines Auditorium mit 57 Plätzen, Depotflächen und die Werkstätten der Restauratoren.

Die Materialien

Für den Bau wurden einige spezielle Materialien verwendet, auf deren äußerst sorgfältige Verarbeitung Pei besonderen Wert legte. Die massiven Baukörper sind mit hellen, fein geschliffenen Platten aus französischem Kalkstein („Magny Le Louvre“) verkleidet, die mit ihrer dichten Verfugung einen ungewöhnlich geschlossenen, monolithischen Eindruck vermitteln. Tragende Stützen und Geschossdecken bestehen aus so genanntem Architekturbeton, der im Farbton des Kalksteins eingefärbt und in eine Verschalung aus fein gemaserten, schmalen Pinienholzleisten („Oregon Pine“) gegossen wurde. Als Bodenbelag dienen Platten aus nordamerikanischem Granit („Mason“), dessen zum Teil beigefarbene Struktur sich an den im Gebäude vorherrschenden Farbton anlehnt; das gleiche Material wurde auch für den Boden des Zeughaushofs benutzt. Für die zahlreichen, großen Glasflächen wählte Pei ein eisenoxidarmes und daher besonders weißes, hochtransparentes Glas.

Sitzbank und Bodenplatten aus Granit. Detail.

Sitzbank und Bodenplatten aus Granit. Detail. Detail der Fassade

Detail der Fassade

Öffentliche Resonanz

Die öffentlichen Reaktionen waren überaus positiv. Schon nach Vorstellung der Entwürfe schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „Pei, als Magier des Raumes gepriesen, ist es in Berlin gelungen, Alt und Neu sensibel zusammenzufügen und eine abseitige Restfläche zum Blickfang zu adeln“ (20. Januar 1997). Die „Berliner Zeitung“ lobte, der Entwurf füge sich „in das kleinmaßstäbliche Straßenraster hinter dem Zeughaus ein,“ bilde aber „mit großer Eleganz einen völlig eigenständigen Kristallkörper, der ohne historisierende Ansprechungen auskommt“ (17. Januar 1997). Der Bau bedeute „nicht nur einen museologischen, sondern auch einen urbanistischen Glücksfall“ (22. Mai 2003). Die Jury zum Deutschen Architekturpreis 2005 lobte den Bau, der „zugleich als Eingangsbereich zum DHM und als Gelenk im Übergang zur Museumsinsel dient [als] überraschende Bereicherung der Museumslandschaft in der Mitte Berlins.“ Einzelne kritische Anmerkungen betrafen die Proportionen des gläsernen Treppenturms. Auch Pei selbst fand ihn nicht optimal geraten, sondern „unglücklich proportioniert. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Aber es war nicht gut genug.“ Insgesamt aber war der Architekt mit dem Gebäude sehr zufrieden und drückte das auch in seinem Dank an die Mitarbeiter aus: „It’s a miracle!“

Literatur

- Ulrike Kretzschmar: I. M. Pei – Der Ausstellungsbau für das Deutsche Historische Museum, Berlin. Prestel Verlag, München 2003, ISBN 3-7913-2861-1.

- Arnt Cobbers: Ieoh Ming Pei. Nr. 6 in der Reihe Architekten und Baumeister in Berlin. Jaron Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-89773-408-7.

Weblinks

- Die ausführliche Website des Deutschen Historischen Museums zu Pei und dem Ausstellungsbau

- Ein Artikel in der „Welt“

- Besprechung des Gebäudes und der Vorgeschichte