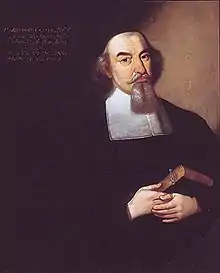

Abraham Calov

Abraham Calov, auch Calovius, Kalau, (* 16. April 1612 in Mohrungen, Ostpreußen; † 25. Februar 1686 in Wittenberg) war als deutscher Mathematiker, Philosoph und Theologe einer der bekanntesten Vertreter der lutherischen Orthodoxie.

Leben

Calov wurde als Sohn des kurfürstlich brandenburgischen Amtsschreibers Peter Calov († 1631) und dessen Frau Catharina († 30. September 1629), Tochter des Bürgermeisters Daniel Spieß und dessen Frau Magdalena von Randau, geboren. Nach dem Besuch der Stadtschule in Mohrungen besuchte er 1624 das Gymnasium in Thorn, wechselte 1625 auf die Altstädter Schule in Königsberg und kehrte wegen der dort herrschenden Pest wieder nach Mohrungen zurück.

Im Februar 1626 immatrikulierte er sich, mit einem kurfürstlichen brandenburgischen Stipendium ausgestattet, an der Universität Königsberg und widmete sich zunächst einem Studium der Artes liberales. Seine Lehrer waren damals unter anderem Samuel Fuchs, Sigismund Weier, Lauerentius Wegerus, Johann Strauß, Albert Linemann und Christoph Eilard. So ausgebildet erwarb er sich im April 1632 den akademischen Grad eines Magisters der Philosophie. Anschließend wandte er sich einem Studium der Theologie zu. Seine Lehrer in Königsberg waren Johann Behm, Andreas Mylius und Coelestin Myslenta, unter denen er sich schon in jungen Jahren als streitbarer Theologe des orthodoxen Luthertums entwickelte.

Nebenbei hatte er sich als Informator von drei jungen Adligen ein Zubrot verdient, deren Väter dafür sorgten, dass er sein Studium der Theologie mit einem anderen Stipendium an anderen Universitäten fortsetzen konnte. Über Danzig und Lübeck reisend, gelangte er im September 1634 an die Universität Rostock.[1] Im Haus von Johann Quistorp dem Älteren untergekommen, hielt er drei Jahre lang öffentliche und private Vorlesungen zur Philosophie und Theologie, verfasste Schriften und hielt Disputationen ab. Die damaligen Kriegswirren verhinderten die Fortsetzung der theologischen Studien in Jena und Wittenberg. Stattdessen unternahm er 1636 gelegentliche Ausflüge nach Stralsund und an die Universität Greifswald und suchte auch einige Orte in Dänemark auf. Am 22. Juni 1637 wurde er in Rostock zum Doktor der Theologie promoviert[2].

Noch im selben Jahr kehrte er nach Königsberg zurück, wo er Adjunkt der philosophischen Fakultät wurde und 1640 eine außerordentliche Professur der Theologie übernahm. Hier beteiligte er sich an den kurfürstlichen Visitationen in Samland und erwarb sich als Polemiker Ansehen. Höchst anregend wirkte er auf die Philosophie seiner Zeit und muss besonders in der Erkenntnistheorie als prägender Kopf wahrgenommen werden, der in die Vorgeschichte Kants eingeordnet werden kann.[3]

1641 ging er als Rektor an das Akademische Gymnasium Danzig und wurde Pastor an der Trinitatiskirche. Von hier aus trat er auf dem Thorner Religionsgespräch 1645 gegen den religiösen Synkretismus und Georg Calixt auf. Außerdem trat er mit seinem Danziger Kollegen Heinrich Nicolai in einen Streit.

Im Sommer 1650 folgte er, mit Unterstützung des Hofpredigers Jakob Weller, einem Ruf Johann Georgs II. von Sachsen an die Universität Wittenberg. In Wittenberg hatte man bereits ein Jahr zuvor über Calovs Berufung nachgedacht. Seit Mai 1650 suchte man einen „Doktor, der in Streitschriften und anderen theologischen Exercitiis wohl erfahren“ sei. Dieser war schnell in Calov gefunden. Am 31. Juli 1650 wurde er zum dritten ordentlichen Professor an der theologischen Fakultät ernannt und trat die Stelle am 19. Oktober an. Im November des gleichen Jahres wurde er Mitglied des Wittenberger Konsistoriums, vertrat Paul Röber bei Predigten und wurde nach dessen Tod von der Stadt und der Universität 1652 zum Pfarrer an der Stadtkirche gewählt. Der Kurfürst ernannte ihn darüber hinaus zum Generalsuperintendenten der sächsischen Kurkreise.

Wie vor ihm bereits Leonhard Hutter und Ägidius Hunnius der Ältere war auch Calov der Ansicht, dass Einigungsbestrebungen zwischen Lutheranern, Reformierten und Katholiken nur auf Kosten der Wahrheit des Glaubens möglich wären und somit abzulehnen seien. Er verstand den lutherischen Lehrbegriff auf Grundlage der Konkordienformel als die einzig vertretbare Glaubensform. Deshalb lehnte er jede Form der Auflösung der konfessionellen Grenzen ab und wandte sich in seinen Schriften gegen den römischen Katholizismus, das Reformiertentum, die indifferent auftretenden Calixtiner (s. Synkretistischer Streit), vor allem aber gegen die in Ostpreußen und Polen noch vorhandenen Sozinianer. In der Auseinandersetzung mit Calixt erhob Calov den Anspruch, dass die theologische Fakultät der Universität Wittenberg die höchste Instanz in Gewissensfragen für das gesamte Luthertum bilden sollte.

So stand Calovs akademische Lehrtätigkeit häufig im polemischen Kontext. 1655 schrieb er dem sächsischen Kurfürsten, er habe in Vorlesungen und Disputationen vor allem die Unterschiede zwischen dem Luthertum auf der einen Seite und den alten Sektierern wie den „Helmstädter Neuerungen“ auf der anderen wiederholt in den Vordergrund gestellt. Unstrittig gehörte er damals zu den einflussreichsten Lehrern der Universität Wittenberg. Er soll fast 500 Studenten an sein Katheder gezogen haben. Selbst Kurfürst Johann Georg II. von Sachsen, der unter starkem Einfluss seines Hofpredigers Weller stand, besuchte Calov, um seinen Ausführungen an der Universität beizuwohnen.

Gegen die „novae Satanae molitiones in hoc cumprimis seculo maxime eristico et controversarium ac certaminum admodum feraci“ war vor allem die Neubearbeitung der Loci communes gerichtet, die Calov von 1655 bis 1677 in zwölf Bänden herausgab, ohne jedoch das Werk zum Abschluss zu bringen. Dieses Systema locorum theologicorum leistete tatsächlich erstmals eine philosophisch abgesicherte systematische Gesamtdurchdringung der theologischen Artikel. Mit seinem exegetischen Hauptwerk, der Biblia illustrata Alten und Neuen Testaments, die von 1672 bis 1676 in vier Foliobänden erschien, trat er vor allem Hugo Grotius entgegen, der seine eigene Schrifterklärung in den Annotationes zum Alten und Neuen Testament zu begründen versucht hatte. Unter Aufgreifen verschiedenster, u.a.a auch rabbinischer Auslegungstraditionen stellt es eine exegetische Spitzenleistung der Zeit dar. Grundansatz ist die Überzeugung, dass Gott durch die Bibel geredet habe, und somit aus jedem Vers, der in seinem Kontext interpretiert werden müsse, die eine Glaubenswahrheit erkannt werden könne.

Neben der für Theologen gedachten Biblia illustrata legte Calov auch eine deutschsprachige Lutherbibel vor, in die er die Auslegungen Luthers zu jeder Schriftstelle einarbeitete. Diese Heilige Bibel nach Herrn D. Martini Lutheri deutscher Dolmetschung und Erklärung … und mit Anführung Herrn Lutheri deutschen und verdeutschten Schriften ist besonders durch ihre intensive Rezeption durch Johann Sebastian Bach bekannt geworden.

Calov stand in weitreichendem Austausch mit verschiedenen europäischen Gelehrten. Mit Philipp Jacob Spener, der ihm seine Pia Desideria zusandte, war Calov zeit seines Lebens gut befreundet und befand sich in intensivem Briefkontakt.

Trotz des großen Zuspruchs Calovs in den lutherisch geprägten Fakultäten konnte er sich nicht mit allen seinen Anliegen durchsetzen. Vor allem der Kampf gegen Georg Calixt scheiterte, da er keine förmliche Verdammung des Synkretismus seitens der lutherischen Kirche erreichen konnte, denn die ebenfalls lutherisch-orthodoxe Universität Jena, dort vor allem Johannes Musaeus, wollte eine solch scharfe Abgrenzung nicht mitvollziehen. Sogar mit seinem eigenen Kurfürsten geriet Calov in eine Auseinandersetzung, als er 1682 ohne dessen Erlaubnis die Historia Syncretismi veröffentlichte.

Von noch größerem Nachteil erwies sich der Streit um die Unionsbemühungen des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Diesem lag als reformiertem Herrscher über vorwiegend lutherische Gebiete aus politischen Gründen daran, die Grenzen zwischen beiden Religionsparteien aufzulösen. Bereits 1651 hatte er jegliche Kanzelpolemik der lutherischen Geistlichen untersagt und damit nach Ansicht der Geistlichkeit unzulässig in die Freiheit des Predigtamtes eingegriffen. Unterstützung suchten die Lutheraner vor allem bei Calov, der ihnen noch aus seiner vorwittenbergischen Zeit bekannt war. 1660 beschwerte Friedrich Wilhelm sich beim sächsischen Kurfürsten darüber, dass die Lutheraner in Wittenberg polemische Schriften gegen die Reformierten veröffentlichten. Am 14. April 1662 wiederholte er seine Beschwerde. Calov hatte sich in den Streit des Hofpredigers Christian Dreier mit den Pastoren der Königsberger Stadt- und Vorstadtgemeinden eingemischt und Dreier mit einem theologischen Gutachten angegriffen. Da sich die Wittenberger von ihrem Streben um die Eigenständigkeit der lutherischen Kirche und von ihrem Recht auf anticalvinistische Polemik nicht abbringen ließen und mit der Schrift Epicrisis de colloquio Cassellano Rintelio-Marpurgensium, welche auch im Brandenburgischen verbreitet wurde, die Unionsbestrebungen in Hessen angriffen, erließ der brandenburgische Kurfürst am 27. August 1662 ein Edikt, das ein irenisch geplantes Religionsgespräch in Berlin einberief und zugleich seinen Landeskindern verbot, in Wittenberg Theologie und Philosophie zu studieren, und berief die brandenburgischen Studenten aus der Universität ab.

Dies traf die Universität Wittenberg hart, was zur Folge hatte, dass sich in ihren Reihen Widerstand gegen die eigene theologische Fakultät regte. Zunächst begann ein Streit mit der philosophischen Fakultät, die das Recht in Anspruch nahm, in ihren Übungen gelegentlich kirchliche und religiöse Grundfragen oder die biblische Geschichte zu behandeln. Darin erblickte die theologische Fakultät jedoch einen Übergriff in ihr eigenes Wirkungsgebiet. Der Streit uferte in persönliche Angriffe aus. Aufgrund mehrfacher Beschwerden am sächsischen Hof wurde schließlich 1665 eine Visitationskommission eingesetzt, die die Vorgänge untersuchen sollte. Am 12. Juli desselben Jahres brachte diese Kommission zwischen den Fakultäten einen Vergleich zustande, der die theologische Fakultät in die Schranken wies.

Dem alternden Calov blieb auch ein Konflikt an der eigenen Fakultät nicht erspart. Zwar gelang ihm mit seinen jüngeren Amtskollegen Johann Andreas Quenstedt und Johannes Deutschmann eine gute kollegiale Zusammenarbeit, mit Johannes Meisner aber kam es zu Auseinandersetzungen. Meisner, der seine Professur kurz vor Calov erhalten hatte, rückte nach dem Tod Johann Scharfs zum Senior der Fakultät auf. Vielleicht aus diesem Grund nahm Calov Anstoß an der weniger eindeutigen Haltung Meisners in theologischen Fragen. 1675 glaubte Calov während einer Disputation den Beweis gefunden zu haben, dass Meisner in der Abendmahlslehre von der lutherischen Auffassung abgewichen sei. Unverzüglich verfasste er ein Verzeichnis der angeblichen Irrtümer Meisners und beschuldigte ihn der Heterodoxie. Diese Auseinandersetzung erregte weithin ein derartiges Aufsehen, dass es sogar die theologische Fakultät der Leucorea in ihrem Ansehen schwächte. Auch ein Vermittlungsversuch des Kurfürsten zwischen den Parteien scheiterte, so dass man die Streitpunkte zunächst einem theologischen Forum der befreundeten Universitäten von Leipzig, Gießen und Straßburg vorlegte. Da sich das Forum nicht einhellig äußerte, brachte man den Fall vor das Oberkonsistorium in Dresden. Dieses setzte ein Glaubensbekenntnis auf, das alle Glieder der Wittenberger Fakultät unterschreiben sollten. Das Bekenntnis war gänzlich im Sinne Calovs gehalten, so dass dieser es anstandslos unterschreiben konnte. Meisner hingegen wollte nur unter Vorbehalten unterzeichnen, musste sich aber dem Konsistorium 1680 fügen. Damit war die Auseinandersetzung äußerlich geklärt. Nach dem Tod Meisners ein Jahr später hatte Calov innerhalb der Fakultät keinen Widerstand mehr zu befürchten.

Die Unnachgiebigkeit Calovs mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass er nie Rektor der Wittenberger Alma Mater wurde, obwohl er neunzehn Mal das Dekanat der theologischen Fakultät innehatte. Obwohl Calov seit frühester Kindheit unter schwacher Gesundheit gelitten hatte, überlebte er in Wittenberg viele Epidemien. Von einem Schlaganfall geschwächt, verstarb er 1686 in Wittenberg, wo ihm ein Epitaph errichtet wurde.

Wirken

Während die Nachwelt oft Calovs polemische Schriften in den Mittelpunkt seines Wirkens stellte, sind doch gleichermaßen seine exegetischen und hermeneutischen Reflexionen beachtenswert und darf seine Wirkung für die Schulphilosophie nicht außer Acht gelassen werden. Die vielfältigen Themen der Disputationen, die an der Wittenberger Fakultät unter seiner Leitung gehalten wurden, beschäftigen sich neben kontroverstheologischen Auseinandersetzungen auch mit philosophischen, ekklesiologischen, exegetischen und praktisch-theologischen Fragen.[4] Seine dogmatische Leistung, wie sie in seinem Hauptwerk Systema locorum theologicorum zu greifen ist, besteht vor allem in der Ausbildung eines konsistenten und kohärenten Verständnisses theologischer Lehre, die auch die philosophischen Voraussetzungen nicht außer Acht lässt.[5]

Auf der Trauerfeier verglich ihn der Leichenredner mit dem Kirchenvater Athanasius; Zeitgenossen kritisierten ihn als lutherischen Papst; anderenorts hat man ihn „Großinquisitor“ und „Mathematiker der Religion“ genannt. Die politischen und theologischen Interessen der Nachwelt, die Wert auf eine Einigung der protestantischen Kirchen legten, dürften dazu beigetragen haben, dass sich Calovs einseitige Rezeption über die Jahrhunderte hinweg erhalten hat. Der Kampf um die korrekte Auslegung der Schrift war für ihn ohne jeden Zweifel das gewichtigste Anliegen, doch hat seine enorme Schaffenskraft weit mehr als nur polemische Streitschriften hervorgebracht. Die theologische Fakultät der Universität galt noch bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Glaubenstribunal für das orthodoxe Luthertum, was sicherlich auch ein Verdienst Calovs war. Unwillentlich dürfte er damit eine wichtige Rolle bei der Vorgeschichte der Gründung der Universität in Halle gespielt haben.

Familie

Calov war sechs Mal verheiratet. Seine erste Ehe schloss er im November 1637 mit Barbara († 1639 in Königsberg), der ältesten Tochter des kurfürstlich brandenburgischen Rates Christoph Martini und dessen Frau Judith Schultze. Aus dieser Ehe ist eine Tochter hervorgegangen.

- Anna Catharina Calov (* 9. März 1639 in Königsberg (Preußen); † 22. März 1667 in Wittenberg) verh. am 2. Juni 1657 mit Johann Deutschmann

Seine zweite Ehe ging er in Königsberg am 20. August 1640 mit Regina (* 23. März 1614 in Königsberg; † 30. Mai 1658 in Wittenberg), der Tochter des kurfürstlich brandenburgischen Rates in Königsberg und einstigen Bürgermeisters in Kneiphof Michael Friese († 1651) und dessen Frau Barbara von Müllheim († 1640), ein. Aus dieser Ehe sind ebenfalls Kinder bekannt:

- Abraham Calov (* Königsberg; † 26. März 1662 in Wittenberg)

- Regina Calov (* 29. Juni 1643 in Königsberg; † 7. Januar 1664 in Wittenberg) verh. 1633 mit dem Juristen Wilhelm Leyser II.

- Anna Maria Calov (* Danzig; † zwölf Wochen alt)

- Sohn NN. Calov (* Danzig; † starb bei Geburt)

- Michael Calov (* Danzig; † vier Wochen alt)

- Dorothea Calov (* 1650 Danzig; † 27. August 1651 in Wittenberg)

- Christian Michael Calov (* 13. November 1652 in Wittenberg; † 25. Dezember 1652 ebenda)

- Johann Fabian Calov (* 4. März 1655 in Wittenberg; † 21. März 1655 ebenda)

Nachdem seine zweite Frau an Schwindsucht gestorben war, schloss Calov am 7. Juni 1659 mit Dorothea Elisabeth († 26. März 1662 in Wittenberg), der Tochter des Theologen Johann Hülsemann und seiner Frau Sophia Barwasser, seine dritte Ehe. Die Ehe blieb kinderlos.

Nach dem Tod seiner dritten Frau heiratete er am 2. Juni 1663 Coscilia († 3. September 1663 in Wittenberg), die Tochter des Leipziger Juristen Enoch Heiland und dessen Frau Magarethe, die Tochter des Polykarp Leyser der Ältere. Aus dieser Ehe ist ein Sohn hervorgegangen:

- Abraham Calov II (* 1663 in Wittenberg; † 1684 Gießen)

Seine fünfte Ehe schloss er am 13. November 1666 mit Catharina Elisabeth († 4. März 1684 in Dresden), der Tochter des sächsischen Leibarztes Johann Nester und dessen Frau Maria Schröder. Aus dieser Ehe stammten drei Kinder:

- Anna Sophia Calov (* 26. August 1667 in Wittenberg; † 21. November 1667 ebenda)

- Johanna Elisabeth Calov (* 13. März 1669 in Wittenberg; † 23. April 1669 ebenda)

- Johann Georg Calov (* 19. Juli 1670 in Wittenberg; † 19. November 1670 ebenda)

Seine sechste und letzte Ehe ging er am 3. September 1684 mit Johanna Dorothea, der Tochter des Theologen Johann Andreas Quenstedt und dessen Frau Anna Sabina Scharf, ein. Aus dieser Ehe stammten keine Kinder.

Werke (Auswahl)

- Stereoma sacratissimae testatoris Christi voluntatis de substantiali praesentia et orali perceptione corporis et sanguinis sui in S.S. Eucharistia. Haken, Wittenberg 1655. (Digitalisat)

- Metaphysica Divina e principiis primis eruta in abstractione Entis repraesentata ad SS. Theologiam applicata, monstrans Terminorum & Conclusionum transcendentium Usum genuinum abusum haereticum ; Pars Generalis. Hallervord, Rostock 1640. (Digitalisat)

- Scripta philosophica. Lübeck, Wilden, 1651

- Systema locorum theologicorum. 12 Bände. Wittenberg 1655–1677.

- Consilia theologica Witebergensia. Frankfurt Main 1664.

- Biblia illustrata. 4 Bände. Frankfurt am Main 1672–1676 und 1719. (Digitalisat Band 1), (Band 2,1), (Band 2,2), (Band 3)

- Institutiones theologicae zum examine novae theologiae Calixtinae. 1649.

- Theologia Positiva. Per Definitiones, Causas, Affectiones, Et Distinctiones, Locos Theologicos Universos, Succincte, Iustoque Ordine Proponens: Ceu Compendium Systematis Theologici. Quenstedt, Wittenberg 1690. (Digitalisat)

- Nöthige Ablehnung Etlicher injurien falschen aufflagen und bezüchtignungen, Damit D. Calixtus ihn D. Calovium hat belegen und angiessen wollen. Röhner, Wittenberg 1651. (Digitalisat)

- Consensus repetitus fidei vere Lutheranae in illis Doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam Augustanam Confessionem, aliosque libros symbolicos, in formula concordiae comprehensos, scriptis publicis impugnant D. Georgius Calixtus. Bockard, Wittenberg 1666. (Digitalisat)

- Harmonia Calixtino-Haeretica : Novatores Modernos, Maxime D. Georg. Calixtum, Nec Non D. Christian. Dreierum, pernitiosae in plerisq[ue] fidei Articulis Cum Calvinianis, Pontificiis, Arminianis, Et Socinistis, adversus Scripturam S. & Ecclesiam Catholicam collusionis, ac conspirationis, adeoq[ue] pessimae defectionis a vera fide, luculenter convincens: Profligatis simul ipsorum Erroribus, & argumentis, ac testimoniis Patrum, quae imprimis D. Dreierus in der gründlichen Erörterung ut vocat, undecunq[ue] consarcinavit, solide discußis; ut omni Antiquitate, & consensu Ecclesiae denudati iam quales sunt, compareant, hoc est, Novatores, Et Apostatae. Wendt, Wittenberg 1655. (Digitalisat)

- Synopsis controversiarum potiorum, Quae Ecclesiae Christi cum Haereticis ... intercedunt. Lieberhirt, Wittenberg 1652. (Digitalisat)

- Syncretismus Calixtinus a modernis Ecclesiae torbatoribus .... Wendt, Wittenberg 1653. (Digitalisat)

- Historia syncretistica, das ist, Christliches wolgegründetes Bedencken über den Lieben Kirchen-Frieden und Christliche Einigkeit in der heilsamen Lehre der himmlischen Wahrheit. 1682. (Digitalisat)

- Scripta anti-sociniana, quibus haeresis illa pestilentissima non tantum ex ipsis socinistarum scriptis bona fide detegitus, sed etiam e scripturis sacris, haud neglectis antiquitatis ecclesiasticae testimoniis, solide profligatur. Kühn, Ulm 1684. (Digitalisat)

- Scripta Syncretistica. 1684.[6]

- Criticus Sacer, vel Commentarii Apodictico-Elenchtici super Augustanam Confessionem Ecclesiarum Evangelicarum novissimi temporis Sympolum vere Augustum Prothyron. Hallervorden, Leipzig 1646. (Digitalisat)

Literatur

- Kenneth G. Appold: Abraham Calov’s Doctrine of Vocatio in Its Systematic Context. Beiträge zur historischen Theologie 103. Mohr Siebeck, Tübingen 1998, ISBN 3-16-146858-9

- Katharina Bethge: Epistolae theologicae : eine Quelle zur Erforschung von Leben und Werk Abraham Calovs und der lutherischen Orthodoxie ; Briefliste aus der Bibliothek des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg. In: Pietismus und Neuzeit 22 (1996), S. 12–68

- Wilhelm Gaß: Calov, Abraham. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 3, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, S. 712–715.

- Helmut Holzhey (Hrsg.): Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Band 4: Das heilige römische Reich deutscher Nation, Nord- und Ostmitteleuropa. Schwabe, Basel 2001, ISBN 3-7965-1035-3

- Volker Jung: Das Ganze der Heiligen Schrift. Hermeneutik und Schriftauslegung bei Abraham Calov. Calwer theologische Monographien B/18. Calwer Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7668-3633-1

- Kunze: Calovius (Kalau), Abraham. In: Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche (RE). 3. Auflage. Band 3, Hinrichs, Leipzig 1897, S. 648–654.

- Fritz Roth: Restlose Auswertungen von Leichenpredigten und Personalschriften für genealogische Zwecke. Boppard/Rhein, 1959, Band 1, S. 13, R 30

- Timothy R. Schmeling: STRENUUS CHRISTI ATHLETA. ABRAHAM CALOV (1612-1686): SAINTED DOCTOR AND DEFENDER OF THE CHURCH (PDF-Datei; 209 kB). Reprinted from Lutheran Synod Quarterly, 44:4 (December 2004).

- Hermann Schüssler: Calov, Abraham. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, S. 99 f. (Digitalisat).

- Johannes Wallmann: Abraham Calov – theologischer Widerpart der Religionspolitik des großen Kurfürsten. In: Stefan Oehmig (Hrsg.): 700 Jahre Wittenberg: Stadt, Universität, Reformation. Hermann Böhlau, Weimar, 1995, S. 303–311, ISBN 3-7400-0957-8

- Johannes Wallmann: Calov, Abraham. In: Theologische Realenzyklopädie (TRE). Band 7, de Gruyter, Berlin/New York 1981, ISBN 3-11-008192-X, S. 563–568.

Weblinks

Einzelnachweise

- siehe dazu: Immatrikulation und Rezeption von Abraham Calov im Rostocker Matrikelportal

- Promotion zum Doktor von Abraham Calov im Rostocker Matrikelportal

- Max Wundt: Die deutsche Schulmetaphysik im 17. Jahrhundert. Tübingen 1937, S. 133–136, 157–260.

- Kenneth G. Appold: Orthodoxie als Konsensbildung. Tübingen 2004.

- Kenneth G. Appold: Abraham Calov's doctrine of vocatio in its systematic context. Tübingen 1998, S. 171.

- Kein Exemplar nachweisbar