Verkehrsbetriebe STI

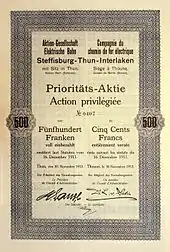

Die Verkehrsbetriebe STI AG, früher Verkehrsbetriebe Steffisburg-Thun-Interlaken, STI, Rechtes Thunerseeufer[1] ursprünglich (bis 1958) AG Rechtsufrige Thunerseebahn, Elektrische Bahn Steffisburg-Thun-Interlaken[2], sind ein Schweizer Verkehrsunternehmen mit Sitz in Thun im Kanton Bern. Bis ungefähr 1964 schrieb das Unternehmen selbst sein Akronym STJ, seither STI[3]. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1911 gegründet[4]. Heute betreibt es alle von Thun ausgehenden Autobuslinien und ist zudem mit der Verwaltung der Thunersee-Beatenberg-Bahn (Standseilbahn) und der anschliessenden Niederhornbahn (Gruppenumlaufbahn) beauftragt.

| Verkehrsbetriebe STI AG | |

|---|---|

| |

| Basisinformationen | |

| Unternehmenssitz | Thun |

| Webpräsenz | www.stibus.ch |

| Vorstand | Zaugg Hans-Rudolf, Präsident Schneeberger Stefan, VP Balmer Peter Huber Susanne |

| Betriebsleitung | Wegmann Thomas Bähler Markus Seiler Erich Lehmann Jürg Stettler Hans-Jürg |

| Verkehrsverbund | Tarifverbund Berner Oberland |

| Mitarbeiter | 352 |

| Linien | |

| Bus | 21 Kurslinien |

| Sonstige Linien | 7 Moonliner-Linien (Nachtlinien) |

| Anzahl Fahrzeuge | |

| Omnibusse | 86 |

| Statistik | |

| Fahrgäste | 15,9 Mio |

| Länge Liniennetz | |

| Buslinien | 440 km |

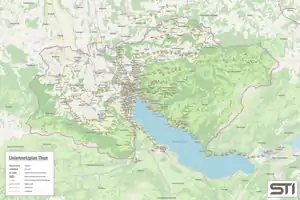

Netzplan | |

Geschichte

Strassenbahn

Die erste Abschnitt der Überlandstrassenbahn führte von Steffisburg über den Bahnhof Thun nach Oberhofen am Thunersee und ging am 10. Oktober 1913 in Betrieb. Die entsprechende Konzession wurde schon am 19. Dezember 1905 erteilt. Die Bahn, abgrenzend zur Thunerseebahn (die seit 1893 dem linken Ufer entlangführte) auch Rechtsufrige Thunerseebahn genannt, wurde am 24. Dezember gleichen Jahres von Oberhofen bis zum Touristenzentrum Beatenbucht verlängert. Am 20. Juni 1914 folgte eine letzte Erweiterung von der Beatenbucht nach Interlaken.

Bereits am 18. Dezember 1939 ersetzte man die Strassenbahn zwischen der Beatenbucht und Interlaken durch Autobusse. Schrittweise wurde auch die übrige Tramstrecke stillgelegt und durch Trolleybusse beziehungsweise Autobusse ersetzt: Merligen–Beatenbucht am 31. Januar 1952, Gunten–Merligen am 6. April 1952, Thun–Gunten am 10. August 1952 und am 31. Mai 1958 schliesslich auch der verbliebene Abschnitt zwischen Steffisburg und Thun.

Trolleybus

Von 1952 bis 1982 verkehrten auf der Strecke Thun–Beatenbucht Trolleybusse.

Autobus

Der 1939 zwischen Beatenbucht und Interlaken aufgenommene Autobusverkehr wurde im Laufe der Jahre sukzessive erweitert. Lange Zeit wurden dem Städtischen Autobusbetrieb Thun (SAT) Busse vermietet, die teilweise extra für diesen Zweck beschafft wurden. Diese Fahrzeuge (3 Saurer und 12 Mercedes) kaufte der SAT per 1. Januar 1982. 1992 fusionierte die STI mit der Autoverkehr AG Gunten–Sigriswil (AGS). Am 5. November 1993 wurde zwischen Bern und Thun ein Nachtbus eingeführt, der heute unter dem Namen Moonliner verkehrt. Auf den 1. Januar 1997 übernahm die STI die Konzession, Fahrzeuge (21 Volvo-Busse) und das Personal (46 Personen) vom Städtischen Autobus Thun (SAT)[5] sowie rückwirkend zum 1. Januar 1996 die Autoverkehr Thun–Goldiwil–Heiligenschwendi AG (ATGH). Es folgten die Übernahme der Autoverkehr Thun–Stocken–Gürbetal (TSG) AG im 1998 sowie der Autoverkehr AG Heimenschwand (AvH) im 1999. Seit Herbst 1997 verkehren auf der Stadtlinie 2 Bahnhof–Neufeld–Schorenfriedhof Niederflur-Gelenkbusse. Am 1. Oktober 1999 wurden auf der Linie nach Gwatt erstmals Gelenkbusse und auf den beiden Linien nach Heiligenschwendi Dreiachser eingeführt. Am 10. Juni 2001 wurde auf Bestellung des Kantons Bern als Ersatz für die Regionalzüge Thun–Spiez die Buslinie Steffisburg–Thun–Spiez in Betrieb genommen, welche durch Verlängerung und Zusammenschluss bestehender Linien in Thun und Spiez (ASKA) entstand. Ebenfalls seit dem 10. Juni 2001 bietet die STI nun GPS-koordinierte Fahrgastinformationen an und hat eine vollständig digitalisierte Billetverwaltung. 2002 folgten Niederflurgelenkbusse auf der Linie 5 Bahnhof–Dürrenast–Schorenfriedhof und 2011 schliesslich Dreiachser auf der Linie nach Sigriswil. 2009 konnte die STI die Konzession der Linie 33 von PostAuto übernehmen, womit der Bahnhofplatz Thun zur reinen STI-Busstation wurde.[6]

Linienübersicht

| Linie | Strecke |

|---|---|

| 1 | Steffisburg Flühli – Thun – Gwatt Deltapark – Spiez (Abschnitt Thun Bhf – Gwatt Deltapark vormals SAT, Abschnitt Einigen – Spiez vormals ASKA (Ortsbus Spiez)) |

| 2 | Thun – Neufeld – Schorenfriedhof (vormals SAT) |

| 3 | Blumenstein – Allmendingen – Thun – Alte Bernstrasse – Heimberg Dornhalde (Abschnitt Thun Bhf – Allmendingen vormals SAT sowie Thun Bhf – Stocken – Blumenstein vormals TSG) |

| 4 | Thun – Lerchenfeld (vormals SAT) |

| 5 | Thun – Dürrenast – Schorenfriedhof (vormals SAT) |

| 6 | Thun – Westquartier |

| 21 | Thun – Oberhofen – Beatenbucht – Interlaken Ost |

| 22 | Untere Wart – Hünibach – Höhenweg – Hilterfingen – Friedhof – Oberhofen – Tannacker ("Hangbus") |

| 24 | Oberhofen – Aeschlen – Schwanden – Sigriswil (vormals AGS) |

| 25 | Thun – (Eilkurs-) Gunten – Sigriswil (Abschnitt Gunten – Sigriswil vormals AGS) |

| 31 | Thun – Goldiwil – Heiligenschwendi (vormals ATGH) |

| 32 | Thun – Dörfli – Heiligenschwendi (vormals ATGH) |

| 33 | Thun – Steffisburg – Teuffenthal (vormals Postauto) |

| 41 | Thun – Fahrni bei Thun – Schwarzenegg – Innereriz (vormals AvH) |

| 42 | Thun – Fahrni bei Thun – Schwarzenegg – Süderen – Heimenschwand (vormals AvH) |

| 43 | Thun – Emberg – Heimenschwand (vormals AvH) |

| 44 | Oberdiessbach – Linden – Heimenschwand (vormals AvH) |

| 50 | Thun – Uebeschi – Blumenstein (vormals TSG) |

| 51 | Thun – Wattenwil – Blumenstein (vormals TSG) |

| 53 | Blumenstein – Seftigen Bahnhof (vormals TSG) |

| 55 | Thun – Wimmis (vormals TSG und noch früher Abschnitt Thun – Reutigen PTT) |

| M13 | Kiesen–Oberdiessbach–Linden–Heimenschwand (Nachtbus) |

| M15 | Bern – Thun – Spiez – Interlaken (Nachtbus) |

Literatur

- Sandro Sigrist: Elektrische Traktion am rechten Thunerseeufer. Prellbock Druck & Verlag, Leissigen 1997. ISBN 3-907579-06-2

- Claude Jeanmaire: Strassen- und Überlandbahnen von Bern und Thun: Rollmaterial, Strecke, Entwicklung und Geschichte. Verlag für Eisenbahn- und Strassenbahnliteratur, Basel 1969

Weblinks

- Verkehrsbetriebe STI

- Die Geschichte der Strassenbahn Steffisburg–Thun–Interlaken auf www.strassenbahn-europa.at

- Rechtsufrige Thunerseebahn (STI) In: eingestellte-bahnen.ch von Jürg Ehrbar

Einzelnachweise

- Geschäftsbericht 1958 des Unternehmens Datei:STI-GB1958.PDF

- Geschäftsberichte des Unternehmens bis 1957 Datei:STI-GB1957.PDF

- Sandro Sigrist: Elektrische Traktion am rechten Thunerseeufer. Prellbock Druck & Verlag, Leissigen 1997. ISBN 3-907579-06-2, Seite 117

- Handelsregister des Kantons Bern (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , (Zugriff am 28. Dezember 2012)

- tram (Fachzeitschrift für den öffentlichen Personennahverkehr in der Schweiz) 3/97, Seiten 4–6 und 4/97, Seiten 3–6

- [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03611/03969/index.html?lang=de Seite nicht mehr abrufbar], Suche in Webarchiven: [http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03611/03969/index.html?lang=de TU-Verzeichnis des Bundesamtes für Verkehr] (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.