Thronende Madonna

Die Thronende Madonna (griech. Νικοποια (Nikopoia, auch: Nikopea, Nikopeia, Nicopeia), die „Siegbringende“, die Gottesgebärerin) ist in der byzantinischen Ikonografie ein bestimmter Typus eines Marienbildes,[1] der im Westen bis ins 13. Jahrhundert zum bedeutendsten autonomen Marienbild wurde.[2]

Der Name

Die Bezeichnung Nikopoia soll darauf zurückgehen, dass ein byzantinischer Herrscher namens Nikephoros (Der Sieg gewohnte) ein in dieser Weise gestaltetes Gnadenbild auf seinen Feldzügen mitführte.[3]

Ikonografie

05.jpg.webp)

Die Mutter Gottes wird als Basilissa oder Kaiserin auf einem Thron mit üppigen Kissen sitzend, mit dem Jesuskind auf dem Schoß dargestellt.[1] Ihre rechte Hand liegt auf der Schulter des Jesuskindes, die linke auf seinem Knie.[3] Während die rechte Hand des Kindes segnend erhoben ist, hält es in der Linken (auf frühen Bildern seltener) die Buchrolle, Symbol der Macht.[2] Die Feierlichkeit wird durch die frontale Statik von Mutter und Sohn auf der gleichen vertikalen Achse dargestellt.[4]

Im byzantinischen Zeitalter folgte die Kleidung der Madonna starren Schemen. Die Haare wurden durch eine weiße Kappe verdeckt. Sie selbst war mit einer roten Tunika und darüber einem blauen manchmal mit drei Sternen bestickten Mantel bekleidet und trug rote Schuhe oder Pantoffel. Diese Art die Madonna darzustellen sollte die in Italien in den darauf folgenden Jahrhunderten erfolgreichste und am weitesten verbreitete werden.[4]

Marias göttliche Mutterschaft wird bei jüngeren Darstellungen durch zwei Abbreviaturen auf beiden Seiten des Kopfes bezeugt: „MP ΘY“, für „Μητέρα του Θεού“ (Mutter Gottes).

Diese Darstellungsform findet sich

- in byzantinischer Zeit (4.–15. Jahrhundert) als Maria lactans („stillende Gottesmutter“, griech. Galaktotrophousa, „seliger Schoß“)

- ab der Romanik (in Italien ab dem 13. Jahrhundert) als Sedes sapientiae („Sitz der Weisheit“), oder als Maestà („Herrscherin“) umgeben von Engeln oder Heiligen

- in der Renaissance Italiens (15.–16. Jahrhundert) in Form der Sacra conversazione („heilige Unterredung“), von Heiligen umgeben

- im Barock der Gegenreformation (17.–18. Jahrhundert) dann wieder als Regina caeli („Königin des Himmels“),

die beiden letzteren auch als stehende Madonnen.

_Madonna_and_child.jpg.webp) Maria lactans, Llanbeblig Hours, (f. 4r.), (1390–1400)

Maria lactans, Llanbeblig Hours, (f. 4r.), (1390–1400) Sedes sapientiae; Lorenzo Monaco: Mitteltafel des Monte Oliveto-Altars (um 1410)

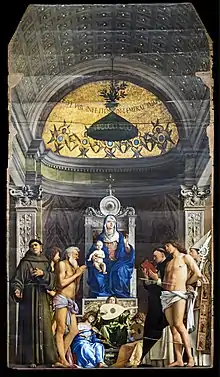

Sedes sapientiae; Lorenzo Monaco: Mitteltafel des Monte Oliveto-Altars (um 1410) Giovanni Bellini: Pala di San Giobbe (Sacra Conversazione), Venedig, 1487–1488, Gallerie dell’Accademia, Venedig

Giovanni Bellini: Pala di San Giobbe (Sacra Conversazione), Venedig, 1487–1488, Gallerie dell’Accademia, Venedig.jpg.webp) Maria Himmelskönigin, Meister der Lucialegende, etwa 1485 bis 1500

Maria Himmelskönigin, Meister der Lucialegende, etwa 1485 bis 1500

Variante

Eine Variante der Nikopoia ist die Kyriotissa (griech. „Mutter des Herrn“), ein byzantinischer Madonnen-Bildtypus, bei dem Maria aufrecht steht und das Jesuskind an ihre Brust drückt.[5]

Ikonografische Geschichte

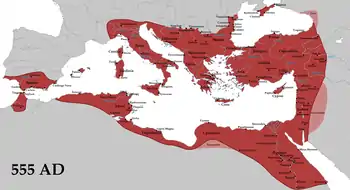

Dieser „triumphale Typus“ setzte sich 431 nach dem Konzil von Ephesos durch. Der Prototyp scheint byzantinischen Ursprungs zu sein, da dieser ikonografische Typus in allen Gebieten zu finden ist, in denen die byzantinische Kunst Fuß fassen konnte. Man findet ihn in Syrien, Kappadokien, Ägypten, Karthago, Italien, Russland, Rumänien und Bulgarien.[6]

Unter den Ikonen des 6. Jahrhunderts gibt es nur zwei in gutem Zustand erhaltene, die eine im Katharinenkloster im Sinai in Ägypten und die andere, Madonna della Clemenza genannt, in der Chiesa Santa Maria in Trastevere in Rom. In beiden Darstellungen ist Maria als Königin der Engel und Heiligen dargestellt.[7]

Maria als Basilissa mit dem Jesuskind auf dem Schoß auf einem Juwelenthron sitzend, umgeben von zwei Schutzengeln

Maria als Basilissa mit dem Jesuskind auf dem Schoß auf einem Juwelenthron sitzend, umgeben von zwei Schutzengeln

Seit der Herrschaftszeit von Justinian I. (527–565) findet man den Typus in der Sophienkirche in Konstantinopel, in der Basilika Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna u. a. m.[6]

Stiftermosaik, 11. Jh. Maria als Nikopoia, umgeben vom Kirchenstifter Kaiser Justinian mit dem Modell der Hagia Sophia und von Kaiser Konstantin als Stadtgründer mit dem Modell Konstantinopels

Stiftermosaik, 11. Jh. Maria als Nikopoia, umgeben vom Kirchenstifter Kaiser Justinian mit dem Modell der Hagia Sophia und von Kaiser Konstantin als Stadtgründer mit dem Modell Konstantinopels Nikopoia mit dem Jesuskind, umgeben von Engeln, Basilika Sant’Apollinare Nuovo

Nikopoia mit dem Jesuskind, umgeben von Engeln, Basilika Sant’Apollinare Nuovo

Nach den ikonoklastischen Kämpfen unter Leo III. und Konstantin V. wurde die Rolle der Maria als Mutter von Jesus mit dem Zweiten Konzil von Nicäa (787) verstärkt. Sie sollte die gleiche Rolle ihres Sohnes, König der Christen, erhalten. Als Königin auf dem Thron sitzend erhielt sie den Ehrenplatz in der Halbkugel der zentralen Apsis der Kirchen.[7]

Die Theotokos Nikopoia mit dem Jesuskind auf dem Schoß zwischen Engeln, Apsis in der Hagios-Demetrios-Kirche in Thessaloniki

Die Theotokos Nikopoia mit dem Jesuskind auf dem Schoß zwischen Engeln, Apsis in der Hagios-Demetrios-Kirche in Thessaloniki.jpg.webp) Nikopoia mit dem Jesuskind, umgeben von Engeln und Märtyrern, dem Bischof Euphrasius und dem Diakon, Apsis in der Euphrasius-Basilika in Poreč

Nikopoia mit dem Jesuskind, umgeben von Engeln und Märtyrern, dem Bischof Euphrasius und dem Diakon, Apsis in der Euphrasius-Basilika in Poreč Maria als Basilissa sitzt neben ihrem Sohn

Maria als Basilissa sitzt neben ihrem Sohn

Siehe auch

Literatur

- Lorenzo Ceolin: L’iconografia dell’immagine della madonna. Storia e Letteratura, Rom 2005, ISBN 88-8498-155-7, S. 61 (italienisch, Online-Version in der Google-Buchsuche).

- Heinrich und Margarethe Schmidt: Die vergessene Bildersprache der Kunst. C.H. Beck, München 1981, ISBN 978-3-406-54768-3, S. 203 (Online-Version in der Google-Buchsuche).

- Alfredo Tradigo: Icons and Saints of the Eastern Orthodox Church (Guide to Imagery). Getty Trust Publications, Los Angeles 2008, ISBN 978-0-89236-845-7, S. 166 ff. (englisch, Online-Version in der Google-Buchsuche).

Weblinks

- Nikopoia. In: Beyars.com. Abgerufen am 29. August 2017.

- Icone della Ss.ma Madre di Dio – Vergine in trono. Abgerufen am 29. August 2017 (italienisch).

Einzelnachweise

- Lorenzo Ceolin, S. 5

- Die vergessene Bildersprache der Kunst, S. 203

- Beyars.com

- Lorenzo Ceolin, S. 63

- Kyriotissa. In: Beyars.com. Abgerufen am 30. August 2017.

- Lorenzo Ceolin, S. 61

- Lorenzo Ceolin, S. 62