Schnatterpeck-Altar

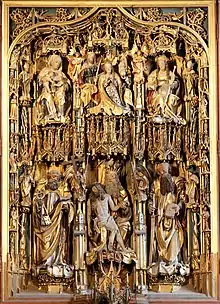

Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Lana (Südtirol) ist ein Altarretabel mit Predella und Gesprenge aus der Werkstatt des Malers Hans Schnatterpeck aus den Jahren 1503 bis etwa 1509. Der Mittelschrein des Triptychons enthält Skulpturen, die Innenseiten der Flügel Reliefs und die Außenseiten Gemälde, die aber nicht von Schnatterpeck, sondern von Hans Schäufelein geschaffen wurden. Der Flügelaltar ist das größte gotische Retabel, das im Alpenraum erhalten geblieben ist.

Geschichte

Am 18. August 1503 schlossen der Baumeister Conrad Haug von Niederlana und der Kirchenprobst Peter Saltner von Oberlana mit Meister Schnatterpeck und seiner Ehefrau Barbara einen Vertrag, der die Lieferung eines Retabels für den Hochaltar der neu erbauten, 1492 geweihten Pfarrkirche von Niederlana beinhaltete. Für dessen Herstellung in Schnatterpecks Werkstatt in Meran, in der der Meister auch Bildschnitzer als Gesellen beschäftigte, wurden der ungewöhnlich hohe Preis von 1.600 (Rheinischen) Gulden, regelmäßige Lieferungen von Wein und eine Lieferfrist von acht Jahren festgesetzt. Der Preis sollte in jährlichen Raten bezahlt werden. Nach Abschluss der Arbeiten sollten Schiedsleute entscheiden, ob der Preis angemessen sei. Transport- und Aufstellungskosten wurden der Pfarrgemeinde auferlegt.[1]

Die Vorzeichnung für die Schnitzarbeiten, Fassung und Vergoldung des Altars wurden durch den Maler Schnatterpeck selbst ausgeführt, die Statuen und Reliefs fertigten seine Gesellen an. Für die Gemälde an den Flügelaußenseiten des Triptychons engagierte Schnatterpeck den Maler Hans Schäufelein, der dieses Frühwerk mit seiner Signatur versah.[2] Entstanden ist der Altar in den Jahren 1503 bis etwa 1509.[3]

Da der Altar in der Barockzeit nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprach, erwarb der damalige Dekan Johann Lipp um 1788 aus der Pfarrkirche in Meran das alte barocke Hochaltarbild des Meraner Malers Matthias Pussjäger von 1682 mit der Darstellung der Himmelfahrt Mariens, mit dem er den alten Flügelaltar im Kirchenchor ersetzen wollte. Durch den Widerstand der Bevölkerung entging der Flügelaltar einem drohenden Abbau und das Bild von Pussjäger wurde an der Chorwand aufgehängt. 1826 wurde der Altar vollständig neu gefasst und renoviert. Um 1860 wurde die Predella umgestaltet.[4] Weitere Renovierungen erfolgten 1899, 1948 und 1957.[5] Eine umfassende Restaurierung in Kombination mit einer Untersuchung des Kunstwerks wurde anlässlich des fünfhundertjährigen Jubiläums der Kirchweihe 1991/92 durchgeführt.[6]

Beschreibung

Die Predella ist 165 cm hoch und 371 cm breit. Der Mittelschrein hat eine Höhe von 485 cm bei einer Breite von 335 cm, die Flügel sind 10 cm niedriger und halb so breit wie der Schrein. Das Gesprenge verfügt über eine Höhe von 658 cm und eine Breite von 323 cm. Mit 182 cm stellt die größte Figur den Apostel Paulus dar. Bei einer Gesamthöhe von 13,08 Metern und einer Breite von 6,69 Metern im geöffneten Zustand handelt es sich um das größte spätgotische Retabel im Alpenraum.[7]

Der überwiegende Teil des Altares einschließlich der Figuren besteht aus Nadelholz, wahrscheinlich aus Zirbelkiefer. Nur die Hauptfiguren des Schreins und die klugen und törichten Jungfrauen sind aus Laubholz geschnitzt, vermutlich aus Lindenholz.[8]

Gesprenge

Das Gesprenge, dessen Hauptthema das Jüngste Gericht ist, besteht aus fünf Fialen mit 9 Figuren. Die beiden äußeren Türmchen enthalten je eine Statue, die danebenstehenden je zwei übereinander, die Fiale in der Mitte drei. Mittelpunkt des Gesprenges ist die Darstellung Christi als Weltenrichter, gekennzeichnet durch das Schwert, das von seinem Mund ausgeht. Die benachbarten Türmchen enthalten vier Posaunenengel, deren Aufgabe es ist die Toten aus den Gräbern zu rufen. In den Außenfialen sind als Fürbitter für die Menschheit links Maria und rechts Johannes der Täufer zu sehen.

Über Christus ist die heilige Barbara mit Schwert und Kelch platziert. In der Spitze erscheint Christus als Schmerzensmann.[9]

Geschlossene Schauseite

An Wochentagen war stets die geschlossene Schauseite des Altars zu sehen. Sie zeigt Szenen aus der Passion: Christi Gebet und Gefangennahme am Ölberg und Christus vor dem Hohepriester Kaiphas im oberen Teil der Flügel, Christus an der Geißelsäule und die Kreuztragung Christi im unteren Teil. Als Orientierungshilfe für die Gemälde, die auf 1507/08 datiert werden, nahm Schäufelein die Holzschnitte zum Buch Speculum passionis domini nostri Ihesu Christi von Ulrich Pinder, die er kurz zuvor zusammen mit Hans Baldung geschaffen hatte. Während die Schnitzwerke der geöffneten Schauseite hauptsächlich der Gotik verpflichtet sind, werden Schäufeleins Bilder zwischen Spätgotik und Renaissance angesiedelt.[10]

Geöffnete Schauseite

An Sonn- und Feiertagen waren die Altarflügel geöffnet.

Mittelschrein

Der Schrein des Altars ist durch eine Zone aus Baldachinen, die aus Maßwerk bestehen, zweigeschossig gegliedert. Im oberen Geschoss wird die Figurengruppe durch einen flachen Kielbogen überspannt, der die Rahmenleiste nicht durchbricht, dessen Verlauf aber im Gesprenge eine Fortsetzung findet, die dort eine in zwei Knospen auslaufende Fialenspitze bildet. Die beiden äußeren Kehlen des Schreins folgen dem Kielbogen bis zur Spitze und sind mit kleinen Figuren der fünf klugen (links) und fünf törichten Jungfrauen (rechts) bestückt. Die nächsten, schräg hinter den ersten verlaufenden Kehlen sind nur senkrecht ausgestaltet und beinhalten, in etwas größerer Form, je zwei Heilige: Wolfgang, mit einem Kirchenmodell in der Hand, über Stephanus (links) und wahrscheinlich Ulrich über Laurentius (rechts). Alle Figuren stehen unter Maßwerk-Baldachinen auf Konsolen.

Beide Geschosse sind durch je drei flache Nischen gegliedert, die durch Architekturformen voneinander abgegrenzt sind. Im Zentrum des unteren Geschosses steht eine Darstellung der Trinität in Form des Gnadenstuhls: Gottvater hält den toten Leib Christi auf seinem Schoß, flankiert von zwei Engeln mit Leidenswerkzeugen: Kreuz, Geißelsäule, Lanze, Essigschwamm. Diese Arma-Christi-Engel stehen, ebenso wie die klugen und törichten Jungfrauen, in einem engen thematischen Zusammenhang mit dem im Gesprenge dargestellten Jüngsten Gericht. Über dem Kopf von Gottvater schwebt die Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert. Der Gnadenstuhl ist von zwei lebensgroßen Figuren der Apostel Petrus und Paulus umgeben. Im 19. Jahrhundert wurde der Hals des Petrus verkürzt und der Kopf neu aufgesetzt, sodass der Heilige nun kleiner ist als Paulus und bucklig wirkt.[11]

Das obere Geschoss zeigt im Zentrum die Krönung Mariens durch Gottvater und Christus, flankiert von zwei musizierenden Engeln und begleitet von Anna selbdritt (links) und Katharina von Alexandrien (rechts). Der Laute spielende Engel links ist eine Kopie von Simon Urtaler von 1963. Das Original, das 1945 abhanden kam, befindet sich im Cleveland Museum of Art.[12][13] Insgesamt enthält der Schrein 24 Statuen, unter ihnen 3 dreifigurige.

Die Rückseite des Schreins ist mit grünem Rankenwerk bemalt. Fast alle Figuren des Schreins, die Statuen im Gesprenge und die Reliefs in den Flügeln stammen von einem älteren Bildschnitzergesellen Schnatterpecks. Nur die klugen und törichten Jungfrauen, die sich stilmäßig von den anderen Statuen unterscheiden, werden einem jüngeren Gesellen zugeschrieben.[14]

Hinter dem Gnadenstuhl und der Marienkrönungsgruppe befinden sich an der Mittelnische zwei Erker mit Flügeltüren. Wenn man sie von der Rückseite her öffnet, fällt Licht durch das Retabel. Vor allem morgens, während der Heiligen Messe, können die Figuren dann im Gegenlicht der Sonne erstrahlen.[15]

Mittelschrein

Mittelschrein Anna selbdritt

Anna selbdritt Gnadenstuhl

Gnadenstuhl Hl. Katharina

Hl. Katharina

Flügel

Die Flügel zeigen Reliefs mit Szenen der Kindheitsgeschichte Jesu: Mariä Verkündigung und Geburt Jesu in den oberen Flügelhälften, Beschneidung und Anbetung durch die Heiligen Drei Könige in den unteren. Die Reliefs machen nur etwas mehr als die Hälfte des jeweiligen Feldes aus. Der obere Teil ist mit reich verziertem Maßwerk gefüllt. Eine spiegelbildlich zum Kielbogen des Schreins geschwungene Rahmenleiste durchschneidet die Maßwerkzone der beiden oberen Reliefs und findet freiplastisch eine Fortsetzung, aufgesetzt auf den äußeren Ecken der Flügel.

Predella

Die ursprüngliche Predella wurde schon in der Zeit des Barocks verändert. Um 1860 wurden die Predellenflügel entfernt, ein neuer Tabernakel mit zwei flankierenden Engelfiguren eingebaut und die Predella neu gefasst. Das Relief mit der Darstellung des Marientodes wurde ausgebaut und gelangte in die Abtei Muri-Gries. In den Nischen links und rechts des Tabernakels stehen vier barocke Skulpturen: Ambrosius, Augustinus, Josef und Joachim.[16]

Literatur

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. Mit einem Anhang zur Restaurierung von 1991/92. 2. Auflage. Tappeiner Verlag, Lana 1995, ISBN 88-7073-147-2.

- Christoph Gufler: Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Niederlana. 2. Auflage, Athesia Buchverlag, Bozen 1997, ISBN 978-88-7014-682-0.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, ISBN 978-3-7774-2625-9.

- Oswald Kofler, Kosmas Ziegler: Der Schnatterpeck-Altar zu Lana bei Meran. Verlagsanstalt Athesia, Bozen 1977.

Weblinks

Einzelnachweise

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 21/22.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 18.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 276.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 89, 90, 101.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 103.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 95.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 106–108.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 95.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 278, 279.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 78.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 282.

- Cleveland Museum of Art. Abgerufen am 26. September 2021 (englisch).

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 282.

- Erich Egg: Der Schnatterpeck-Altar in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt zu Lana. 2. Auflage. Lana 1995, S. 27–32.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 277.

- Rainer Kahsnitz: Die großen Schnitzaltäre. Spätgotik in Süddeutschland, Österreich, Südtirol. Hirmer, München 2005, S. 282.