Reich von Kusch

Das Reich von Kusch lag im Norden des heutigen Sudan. „Kasch“ ist das ägyptische Wort für Nubien und stellt zugleich die Eigenbezeichnung des Reiches von Kusch dar. Die Geschichte des antiken Reiches von Kusch begann am Ende der dritten Zwischenzeit mit der napatanischen Phase (etwa 750 bis 300 v. Chr.) und war noch stark von ägyptischen Traditionen geprägt. Die Könige wurden in den Nekropolen um Napata begraben.

| Reich von Kusch in Hieroglyphen | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

Kasch K3š Kusch | |||||

| |||||

Ab 300 v. Chr. setzte mit der Verlagerung des Reichszentrums von Napata nach Meroe und der Bestattung der Herrscher in Meroe die meroitische Phase ein. Die Kultur des Landes zeigte immer mehr Gemeinsamkeiten mit dem schwarzafrikanischen Brauchtum. Ab etwa 150 v. Chr. folgte der Übergang zur eigenen meroitischen Sprache und meroitischen Schrift.

Im Altertum bzw. in der altgriechischen Geschichtsschreibung wird das Reich von Kusch auch Äthiopien genannt.[1]

Vorgeschichte

Nubien ist vereinfacht betrachtet die Bezeichnung des nördlichen Sudan. Das Gebiet grenzt im Norden an Ägypten, wodurch die Geschicke beider Länder eng miteinander verbunden sind. Nubien ist reich an Rohstoffen, vor allem an Gold, sodass es schon früh von Seiten der Ägypter Bestrebungen gab, diese Vorkommen auszubeuten. Ägyptische Texte berichten schon seit dem frühdynastischen König Menes (Aha) immer wieder von Beutezügen und Expeditionen, aber erst im Mittleren Reich (ca. 2000–1700 v. Chr.) ist Unternubien (vom 1. bis zum 2. Katarakt) von Ägypten erobert worden. Seit Mentuhotep II. sind Feldzüge bezeugt und seit Sesostris I. kann eine Eroberung nachgewiesen werden. Im Zusammenhang mit dem von Sesostris I. in seinem 18. Regierungsjahr durchgeführten Feldzug nach Nubien wurde erstmals die Bezeichnung Kusch für Nubien erwähnt. In der Zweiten Zwischenzeit (ca. 1700–1550 v. Chr.) ging den Ägyptern die Provinz wieder verloren und zum ersten Mal kam es in Nubien mit der Kerma-Kultur zu einer eigenen Staatsbildung. Dieser Staat wurde um 1550 v. Chr. mit der erneuten Eroberung Nubiens durch die Ägypter vernichtet.

Nubien im Neuen Reich

Im ägyptischen Neuen Reich (ca. 1550–1080 v. Chr.) war Nubien bis zum 4. Katarakt des Nils eine ägyptische Provinz. Besonders der Norden des Landes stand stark unter kulturellem ägyptischem Einfluss. Nubien wurde von einem Beamten, dem Vizekönig von Kusch, verwaltet, der seinen Amtssitz in Aniba hatte und nur dem König unterstellt war. Das Schicksal Nubiens nach dem Untergang des ägyptischen Neuen Reiches ist umstritten. Es gibt Anzeichen, dass zumindest Unternubien formell noch zum Alten Ägypten gehörte, doch ist es bis jetzt in der Forschung ungeklärt, wie es um 750 v. Chr. zu einer erneuten Staatenbildung kam.

Erforschung des Reiches von Kusch

Drei Phasen der Erforschung

Die Erforschung Nubiens kann in drei Phasen unterteilt werden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereisten einige Europäer den Sudan, berichteten von den Ruinen und brachten auch einige Fundstücke nach Europa. Zu nennen ist hier vor allem Giuseppe Ferlini, der viele Pyramiden in Meroe auf der Suche nach Schätzen verwüstete und dabei den Schatz der Amanischacheto fand. Die Lepsius-Expedition zeichnete, beschrieb und publizierte als erste eine ganze Reihe von Fundplätzen, Tempeln und Pyramiden. Viele der dokumentierten Tempel sind heute zerstört, so dass diese Aufzeichnungen noch immer von großer Bedeutung sind.

Am Beginn des 20. Jahrhunderts setzte eine zweite Phase der Nubienforschung ein. Dies war insbesondere durch die Errichtung der alten Assuan-Staumauer in Ägypten 1902 erzwungen, da diese Fundorte für immer unter Wasser zu verschwinden drohten. Es wurden eine ganze Reihe von Fundplätzen, vor allem in Unternubien, aber auch Meroe (durch John Garstang) systematisch ausgegraben. In dieser Zeit konnte auch die meroitische Schrift entziffert werden (von Francis Llewellyn Griffith), obwohl die Sprache unverständlich blieb. In den 1920er-Jahren grub George Reisner systematisch alle nubischen Königsfriedhöfe aus und erstellte zum ersten Mal eine Königsliste.

Ein erneutes Interesse an Nubien setzte erst wieder am Ende der 1950er- und in den 1960er-Jahren ein. Durch den großen Assuanstaudamm drohten weitere Fundplätze in Unternubien für immer unter Wasser zu verschwinden. Eine groß angelegte internationale archäologische Kampagne in Unternubien begann, wobei auch viele meroitische Fundplätze ausgegraben wurden.

Die Erforschung Nubiens war lange Zeit ein Nebenfach der Ägyptologie. Erst in den letzten Jahrzehnten haben sich einige Institute auf die Erforschung Nubiens spezialisiert, wobei vor allem das Seminar für Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas an der Humboldt-Universität zu Berlin zu nennen ist, und Paris, wo alle meroitischen Texte systematisch gesammelt werden.

Unsicherheiten bezüglich der Datierung

Die nubische Geschichte stellt die Forschung vor zahlreiche Probleme. Da die ersten Könige teilweise über Ägypten herrschten, sind sie relativ gut bekannt. Ihre Reihenfolge und Datierung stellt kaum ein Problem dar. Die nachfolgenden Herrscher sind bisher aber nur in Nubien selbst bezeugt. Es sind bisher keine nubischen Königslisten erhalten, die uns ein chronologisches Gerüst liefern könnten. Die Reihenfolge und Anzahl der Herrscher ist deshalb sehr ungewiss. George Reisner, der Ausgräber der nubischen Pyramiden, stellte eine erste Liste nubischer Könige zusammen. Er untersuchte den Standort und die Größe der Pyramiden und errechnete daraus die Reihenfolge und die Regierungsdauer der Herrscher, wobei er davon ausging, dass die älteren Herrscher für ihre Pyramiden die besten Standorte auf einem Friedhof auswählten, während die späteren Herrscher weniger günstige Orte als Bauplatz wählen mussten. Eine große Pyramide deutete er als lange Regierungszeit, eine kleine Pyramide als kurze. Diese Einordnungen sind in der heutigen Forschung sehr umstritten. Denn von vielen Pyramiden ist der Name des Eigentümers nicht überliefert, daneben muss eine große Pyramide nicht unbedingt auf eine lange Regierungszeit oder eine kleine Pyramide nicht zwingend auf eine kurze Regierungszeit deuten. Nur von wenigen Herrschern sind Jahresdaten überliefert. Nur selten sind Verwandtschaftsbeziehungen von Herrschern bezeugt, die wiederum eine Reihenfolge von Königen sichern (Aspelta bezeichnet sich z. B. als Sohn des Senkamanisken und Bruder des Anlamani).

Es gibt bisher nur drei chronologische Fixpunkte für die nubische Geschichte, die allerdings auch Fragen offenlassen:

- Im Jahr 593 v. Chr. unternahm der altägyptische König Psammetich II. eine Expedition nach Nubien. Zu dieser Zeit regierte dort möglicherweise Aspelta.[2]

- König Ergamenes wird in griechischen Quellen als Zeitgenosse von Ptolemaios II. genannt.[3]

- Teqorideamani regierte im Jahr 253 n. Chr.[4]

Ausdehnung

Für die heutige Forschung ist es schwer, die Grenzen des kuschitischen Reiches zu bestimmen. Die Grenze im Norden nach Ägypten lag wahrscheinlich in der Gegend des 2. Kataraktes, wobei sie sich im Laufe der Zeit mehrmals verschob. Als in Ägypten die Ptolemäer regierten und dann vor allem in den Jahrhunderten n. Chr. lag sie aber auch öfters weiter nördlich. Qasr Ibrim war unter Augustus der südlichste Punkt des römischen Reiches, später verschob sich die Grenze jedoch nach Norden. Die südliche Grenze des Reiches ist viel schwerer zu bestimmen. Der südlichste Fund eines nubischen Objektes stammt aus Kusti am Weißen Nil. Die Ost- und Westgrenzen des Reiches sind noch schwerer zu bestimmen. In den dortigen Wüsten lebten vor allem Nomaden, die wahrscheinlich zum großen Teil unabhängig waren.

Ereignisgeschichte

Napatanische Phase

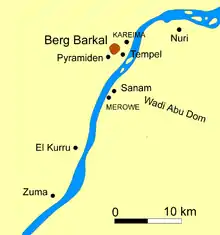

Um 750 v. Chr. (eventuell auch bereits um 1000 v. Chr.) gründeten nubische Fürsten in der Gegend von Karima einen Staat, der den altägyptischen Namen Kusch übernahm und rasch expandierte. Als Ahnherr erscheint in späteren Quellen ein König Alara. Schon kurz nach ihm gab es um 700 v. Chr. Bestrebungen, Ägypten zu erobern. König Kaschta, der Nachfolger von Alara, scheint dabei die südlichsten Teile von Oberägypten eingenommen zu haben. Sein Nachfolger Pije eroberte anschließend in einem Feldzug das ganze Land, doch scheint er im Folgenden keine dauerhafte Herrschaft ausgeübt zu haben. Diese konnten erst seine Nachfolger errichten. Ägypten war zu dieser Zeit in verschiedene kleinere Königreiche aufgeteilt, so dass es wenig Widerstand leisten konnte.

Die nubischen Könige herrschten als 25. Dynastie über Ägypten, wobei die Art dieser Herrschaft in der Forschung umstritten ist. Oberägypten war sicherlich großenteils fest in nubischer Hand, für Unterägypten ist dies nicht so sicher. Vor allem Taharqa entfaltete in Ägypten eine umfangreiche Bautätigkeit und tritt uns als Pharao in den Quellen entgegen. Hauptstadt war jedoch Napata in Nubien, wo die nubischen Herrscher auch in Pyramiden bestattet worden sind. Um 660 v. Chr. erlangte Ägypten mit assyrischer Hilfe die Unabhängigkeit von Nubien. Das kuschitische Fürstenhaus herrschte jedoch weiterhin im Süden von Ägypten. Tanotamun war der letzte regierende Herrscher in Ägypten.

Die Reihenfolge und ungefähre chronologische Einordnung der folgenden vier Herrscher (Atlanersa, Senkamanisken, Anlamani, Aspelta), die nur noch über Nubien herrschten, ist gesichert. Sie sind gut durch diverse Monumente belegt und sind miteinander verwandt gewesen. Von Aspelta (ca. 593–568 v. Chr.) gibt es sogar verschiedene lange Inschriften, die uns über unterschiedliche Ereignisse seiner Regierungszeit unterrichten. Der Herrscher war eventuell sogar in Kämpfe mit Ägypten verwickelt. Die nubische Kultur, zumindest die des Hofes, war zu dieser Zeit noch rein ägyptisch. Die nubischen Könige traten als ägyptische Könige auf, obwohl sie das Land nicht mehr beherrschten.

Von den Königen nach Aspelta ist nur sehr wenig bekannt. Die meisten Herrscher des 5. und 6. vorchristlichen Jahrhunderts sind nur auf wenigen Denkmälern bezeugt, oftmals ist nur die nubische Pyramide dieser Könige, mit dem Namen eines Herrschers, überliefert. Ägypten war zu dieser Zeit Teil des Achämenidenreichs und es kann vermutet werden, dass der Handel mit dem nördlichen Nachbarn, der sicherlich immer eine bedeutende Rolle spielte, größtenteils zum Erliegen kam, was wiederum Auswirkungen auf den Wohlstand in Nubien hatte. Unter dem persischen König Kambyses soll es laut Herodot einen Versuch gegeben haben, Nubien für das Perserreich zu unterwerfen. Herodot zufolge schlug der Feldzug fehl, allerdings deuten archäologische Funde darauf hin, dass die Perser wenigstens im nördlichen Nubien einige Erfolge verbuchen konnten.[5]

Seit dem Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts scheint Nubien wieder erstarkt zu sein. Zumindest gibt es eine verstärkte Bautätigkeit der Herrscher und es gibt diverse lange Inschriften (siehe: Arikamaninote, Nastasen, Harsijotef), die von verschiedenen Ereignissen berichten. Hauptstadt ist in der Zwischenzeit Meroe geworden, auch wenn die Herrscher weiterhin im Norden (Nuri) begraben wurden. Harsijotef hatte eine besonders lange Regierungszeit von mindestens 35 Jahren. Er berichtet, wie auch die anderen Herrscher, von Kämpfen gegen Nomaden, die das Reich bedrohten, aber auch von seiner Krönungsreise, die er zu Regierungsbeginn antreten musste, um alle wichtigen Tempel des Landes zu besuchen und um die Zustimmung der dortigen Götter zu erhalten. Die Inschriften dieses und der anderen Herrscher sind in ägyptischen Hieroglyphen verfasst, doch ist immer mehr zu beobachten, dass die Kenntnisse dieser Schrift und Sprache verloren gingen. Die Texte des Aryamani auf zwei Stelen sind kaum noch lesbar.

Meroitische Phase

Ergamenes (Arkamani) (um 280 v. Chr.) ist der erste Herrscher, der der meroitischen Epoche zugeordnet wird. Er ist einer der ganz wenigen Könige, der von einem klassischen Autor, in diesem Fall Diodor, erwähnt wird. Diodor berichtet, dass Ergamenes in griechischer Philosophie unterrichtet worden sei und dass er sich den Priestern verweigerte. Nach Diodor war es nämlich zuvor Sitte, dass die Priester entschieden, wann der König zu sterben habe. Ergamenes widersetzte sich diesem Befehl und soll die Priester mit einer Armee geschlagen und getötet haben.

Ob diese Geschichte wahr ist, kann nicht gesagt werden, doch scheint mit Ergamenes tatsächlich eine neue Epoche zu beginnen. Obwohl Meroe wohl schon früh Hauptstadt von Kusch war, ist Ergamenes der erste Herrscher, der dort auch seine Pyramide errichtete und dort begraben wurde.

Von den folgenden Königen ist nicht viel bekannt und die Forschung kennt sie meist nur von ihren Pyramiden. Arnekhamani, der vielleicht um 220 v. Chr. regierte, erbaute einen großen Tempel in al-Musawwarat as-sufra. Es fällt auf, dass sich die Kultur immer mehr von ägyptischen Vorbildern löste; die meroitische Kunst und Kultur wurden immer afrikanischer, nehmen aber auch hellenistische Elemente auf. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Kusch gegen das ptolemäische Ägypten militärisch vorging und sogar deren Gebiete in Unternubien eroberte. Die Könige Adikhalamani und Arqamani sind dort mit Tempelbauarbeiten bezeugt, was zeigt, dass dieses Gebiet zumindest zeitweise unter nubischer Kontrolle stand.

Unter der Herrschaft der ersten belegten, regierenden meroitischen Königin Shanakdakheto sind die frühesten datierbaren meroitischen Inschriften bezeugt. In der Folge herrschten häufig auch Königinnen über das Reich, so Amanirenas oder Amanischacheto. Die Kandake wird mehrmals in antiken Texten genannt, wobei antike Autoren anscheinend den Königinnentitel für einen Eigennamen hielten. Jedenfalls verfügten Königinnen wie Amanitore häufig über großen Einfluss. Der Kämmerer einer Kandake (wohl Amanitore) wird in der Bibel erwähnt; er ließ sich nach der Apostelgeschichte 8,26–40 christlich taufen.

In den Jahren 24/25 v. Chr. kam es zu einem militärischen Konflikt mit Rom. Kaiser Augustus entsandte Truppen nach Nubien, um das Land zu erobern. Die alte meroitische Hauptstadt Napata wurde im Krieg mit den Römern stark beschädigt und geplündert. Die Truppen zerstörten auch andere Ortschaften, wurden dann aber von den Nubiern geschlagen. Zu dieser Zeit scheint Königin Amanirenas regiert zu haben, die ihren Sieg auch auf zwei Stelen feiern ließ. Die in Meroitisch verfassten Texte sind leider immer noch weitestgehend unverständlich und man meint nur Schlüsselwörter wie 'Rom' verstehen zu können. Kurz danach kam es zu einer neuen wirtschaftlichen und kulturellen Blütezeit. Königin Amanischacheto ist durch Inschriften im ganzen Land gut bezeugt. Der um Christi Geburt regierende König Natakamani und die mit ihm regierende Amanitore sind im ganzen Land durch Tempelneubauten bekannt. Seiner überragenden Kultur und seinem weitverzweigten Karawanenhandel mit Ägypten, Arabien etc. verdankte wohl der Staat von Meroe seine Größe und Macht.

Die Könige des ersten bis dritten nachchristlichen Jahrhunderts sind meist nur schlecht bezeugt. Oftmals kennt man sie nur von ihren Pyramiden, die in dieser Zeit immer kleiner werden. Dies wurde oftmals als stetiger Niedergang des meroitischen Reiches interpretiert. Das Fehlen von königlichen Inschriften kann aber auch andere Gründe gehabt haben, zum Beispiel, dass immer weniger Tempel im ägyptischen Stil erbaut worden sind und die Pyramiden nicht mehr als wichtig angesehen wurden. Diese Tempel und Pyramiden waren es aber, die bisher die umfangreichsten Informationen zum Königtum lieferten. Zur gleichen Zeit erlebte Unternubien eine besondere Blüte. Zahlreiche Friedhöfe mit teilweise reichen Bestattungen belegen einen allgemeinen Wohlstand. Dies mag mit einem umfangreichen Handel mit dem römischen Reich in Verbindung stehen.

Die letzten meroitischen Könige können kurz nach 300 datiert werden. Der Untergang des meroitischen Reiches liegt für uns immer noch im Dunkeln. Es gibt den Bericht von einer nubischen Gesandtschaft am Hof von Kaiser Konstantin, unter dem das Reich also noch bestand. Es wird vermutet, dass der aksumitische König Ezana Meroe eroberte. Dies scheint er sogar in der Tat in einer Inschrift zu berichten, in der von der Unterwerfung der Kasu (=Kuschiter?) die Rede ist. In Meroe fanden sich zudem äthiopische Inschriften (in Griechisch), die man als Zeugen einer Besatzung deutete. Die neuere Forschung ist in dieser Hinsicht vorsichtiger. Ezana mag Meroe nie gesehen haben und seine Berichte sind eventuell nur erfunden, auch sind die Identifizierungen der in seinem Bericht genannten Orte und Völker sehr unsicher. Die äthiopischen Relikte in Meroe können schließlich auch Beutestücke sein, die Nubier in Äthiopien holten. Sicher ist jedenfalls nur, dass das Reich um 350 n. Chr. zerfiel und drei neue nubische Königreiche Alwa, Makuria und Nobatia entstanden, die kulturell teilweise noch stark meroitisch geprägt waren. Die meroitische Schrift und Sprache wurde noch eine Zeit lang benutzt, wie z. B. die Inschrift des Königs Charamadoye, König von Nobatia (um 410 n. Chr.) belegt. Kurz darauf wurde diese Schrift aber von der griechischen Schrift und Sprache im schriftlichen Verkehr verdrängt.

Thematische Geschichte des Reiches von Kusch

Bevölkerung

Die Bewohner des Reiches Kusch waren Schwarzafrikaner verschiedener bisher nicht eindeutig bestimmter Sprachen. Einige Forscher rechnen mit afroasiatischen[6] andere mit nilosaharanischen Sprachen.[7] Es ist wohl von einem Mischung verschiedener Völker auszugehen, jedenfalls zeigen nubische Fundstätten abseits der großen Städte oftmals starke lokale Eigenheiten. Während Unternubien vor allem in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung sehr stark ägyptisch und hellenistisch geprägt war, gibt es im Süden Fundstätten, die auf schwarzafrikanischen Kulturen basieren (zum Beispiel beim Berg Muya). Im Großen und Ganzen wird auch von einer vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte ausgegangen. Man rechnet in ganz Unternubien mit ca. 60.000 Bewohnern, für Meroe hat man 20.000 bis 25.000 Einwohner kalkuliert und für Kawa 6000 bis 7000 Menschen. Die meroitisch sprechende Bevölkerungsschicht bestand eventuell nur aus einem kleinen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung, was wiederum verständlich macht, dass die meroitische Sprache vollkommen verschwand, als dieses Herrscherhaus abgesetzt wurde. Die Schrift scheint in napatanischer Zeit auch nur am Hof gebraucht worden zu sein.

Staatsaufbau

Es ist nur relativ wenig zum Staatsaufbau bekannt. Kusch hatte eventuell eine theokratische Verfassung, an deren Spitze ein von den Priestern ägyptischen Ursprungs (die vermutlich im nördlicheren Napata, der religiösen Hauptstadt, ihren Sitz hatten) abhängiger sakraler König stand. Antiken Historikern zufolge bestimmten Orakelbefehle der Priester Ernennung, Handlungen und sogar den Tod des Königs.

Besonders die schriftlichen Quellen der napatanischen Zeit beschränken sich fast ausschließlich auf den König und die Königin. Das Königtum wurde als ambulatory kingship (umherziehendes Königtum) bezeichnet. Obwohl es anscheinend gewisse Orte gab, an denen der Hof öfters verweilte, so hat es doch den Anschein, dass es keine Hauptstadt im modernen Sinne gab (die Situation ist mit den Königspfalzen im Frankenreich und zum Anfang des Heiligen Römischen Reichs zu vergleichen). Der Herrscher weilte immer an den Orten, wo es gerade sinnvoll erschien. Einzelne Stämme und Völker waren dem Herrscher untertan, doch handelte es sich dabei meist wohl nur um lose Vasallenverhältnisse, während nur gewisse Orte in fester Hand der Kuschiter waren.

Die Situation änderte sich etwas in der meroitischen Epoche. Aus dieser Zeit gibt es auch zahlreiche beschriftete Denkmäler von Privatleuten und Beamten (vor allem aus Unternubien), was wohl auf eine weitere Verbreitung der Schrift und eine größere Durchdringung der meroitischen Kultur auch in den Provinzen deuten mag. Unternubien wurde dabei von aufeinanderfolgenden Statthaltern regiert, von denen mehrere mit Namen bekannt sind. Meroe scheint sich in dieser Zeit immer mehr zu einer richtigen Hauptstadt entwickelt zu haben, obwohl dieses Bild täuschen kann. Gerade der Süden des Reiches ist bisher eher schlecht erforscht.

Wirtschaft

Wie in allen antiken Staaten waren Ackerbau und Viehzucht die wirtschaftlichen Grundlagen. Nubien wird auf der einen Seite vom Nil, auf der anderen Seite von der Wüste dominiert. Der Nil ist vor allem im Norden die einzige reguläre Wasserquelle. Bis zum 4. Katarakt war das fruchtbare Land auf beiden Seiten des Nils sehr rar. Nur in der Kermagegend gab es größere Anbauflächen und es ist deshalb wohl kein Zufall, dass hier um 1700 v. Chr. der erste nubische Staat entstand. Nur im Süden, in der Gegend um Meroe gab es genug Regenfälle, die regengestützte Bewässerung erlaubten. Zahlreiche Hafire deuten auf eine ausgeklügelte Wasserwirtschaft, deren Funktionsweise jedoch bisher noch nicht vollkommen verstanden wird. Angebaut wurden diverse Getreidearten, wobei im Norden auch Wein belegt ist. Als Nutztiere wurden wohl vor allem Ziegen und Schafe gehalten.

Es gibt zahlreiche Belege für Handel, wobei Nubien aber vor allem Rohmaterialien (Elfenbein, Gold und wohl auch Sklaven) exportierte. Vor allem Gold wurde reichlich in den meroitischen Gräbern gefunden, doch ist der genaue Herkunftsort des Goldes bisher unbekannt. Seit Taharqa ist Eisen belegt, da sich in seinem Grab eine vergoldete Speerspitze aus diesem Material fand. Bei Meroe wurden Berge von Schlacken entdeckt, die A. H. Sayce 1912 dazu verleiteten in Meroe ein Zentrum der afrikanischen Eisenindustrie zu sehen und er beschrieb die Stadt als das „Birmingham des alten Afrikas“ und sah die nubische Kultur als Vermittler von Eisen zu anderen afrikanischen Kulturen. Eisenobjekte sind an nubischen Fundorten jedoch nicht sehr zahlreich und 1976 glaubte Hermann Amborn in einer Studie nachzuweisen, dass es kaum Eisenverhüttung in Nubien gab, die Abraumhalden also von anderen Produktionsprozessen, wie zum Beispiel Buntmetalle, Gold oder auch Fayence, stammen. Die aktuell vor Ort tätigen Forscher um Jane Humphris weisen Amborns Deutung jedoch als Außenseitermeinung zurück und schließen sich der traditionellen Interpretation an.[8] Die Herstellung von Keramikgefäßen war eine bedeutende Industrie und vor allem in meroitischer Zeit wurden diese oftmals phantasievoll bemalt.

Nubische Fertigprodukte wurden ausgesprochen selten außerhalb von Nubien gefunden. Importiert wurden vor allem Luxusgüter. Die meroitischen Gräber in Meroe wurden meist sehr reichhaltig mit Objekten aus griechisch-römischer Produktion ausgestattet.

Kunst

Die Kunst im Reich von Kusch war stark von der ägyptischen Kunst beeinflusst, zeigte aber auch bestimmte Eigenheiten. In der napatanischen Phase ist der Einfluss des nördlichen Nachbarn sehr stark. Tempel und Statuen ähneln deutlich ägyptischen Vorbildern, auch wenn die Darstellungen im Rundbild und Flachbild voller und kräftiger, in gewisser Weise afrikanischer wirken. Die Herrscher und ihre Familienmitglieder wurden in Pyramiden bestattet.

Vor allem Taharqa entfaltete in Nubien eine große Bautätigkeit und errichtete an fast allen wichtigen Orten (Kawa, Sanam, Tabo) monumentale Tempel, die sich im Grundriss sehr ähneln. In dieser Phase sind fast alle Beispiele anspruchsvoller kuschitischer Kunst im Königsumkreis entstanden.

In der meroitischen Zeit ist eine langsame Abkehr von ägyptischen Vorbildern zu beobachten. Ab dieser Zeit gibt es auch vermehrt Beispiele von privaten Kunstwerken, was vielleicht auf ein Erstarken des Bürgertums hindeuten mag. Die Tempelneubauten außerhalb der Hauptstadt sind nun oftmals klein und bestehen nur aus einem oder zwei Räumen. Es gibt Anlagen, wie der römische Kiosk in Naqa, die hellenistischen Bauschmuck tragen und auch in der Plastik werden freiere Formen gewählt. Bemerkenswerte Beispiele privater Plastik sind die Ba-Statuen, die man in Unternubien fand. Sie zeigen den Toten als Vogel mit Menschenkopf. In dieser Zeit erlebte auch bemalte Keramik eine besondere Blütezeit.

Siehe auch

Literatur

- William Y. Adams: Nubia. Corridor to Africa. Allen Lane, London 1977, ISBN 0-7139-0579-4.

- Francis Breyer: Einführung in die Meroitistik (= Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie. Band 8). Lit, Berlin/Münster 2014, ISBN 978-3-643-12805-8.

- Francis Breyer: Schwarze Pharaonen. Nubiens Königreiche am Nil. C. H. Beck, München 2021, ISBN 978-3-406-77434-8.

- Francis Breyer: Napata und Meroë. Kulturgeschichte eines nubischen Reiches. W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, ISBN 978-3-17-037733-2.

- Dows Dunham, M. F. Laming Macadam: Names and Relationships of the Royal Family of Napata. In: The Journal of Egyptian Archaeology. Band 35, 1949, ISSN 0307-5133, S. 139–149.

- David N. Edwards: Meroe and the Sudanic Kingdoms. In: The Journal of African History. Band 39, Nr. 2, 1998, S. 175–193.

- Tormod Eide (Hrsg.): Fontes Historiae Nubiorum. Band 1: From the eighth to the mid-fifth century BC. Institutt for Klassisk Filologi, Russisk og Religionsvitenskap, Bergen 1994, ISBN 82-991411-6-8 (alle historischen nubischen Texte gesammelt und mit englischer Übersetzung).

- Tormod Eide (Hrsg.): Fontes Historiae Nubiorum. Band 2: From the mid-fifth to the first century BC. Institutt for Klassisk Filologi, Russisk og Religionsvitenskap, Bergen 1996, ISBN 82-91626-01-4 (alle historischen nubischen Texte gesammelt und mit englischer Übersetzung).

- Rudolf Fischer: Die schwarzen Pharaonen von Kusch und Meroe. Tausend Jahre Geschichte und Kunst der ersten sudanischen Hochkultur. 2. ergänzte und überarbeitete Auflage. Edition Piscator, Feldbrunnen 2010, ISBN 978-3-906090-31-3.

- Jean Leclant: Kushites. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0, S. 423–28.

- Karl-Heinz Priese: Das meroitische Sprachmaterial in den ägyptischen Inschriften des Reiches von Kusch. Berlin 1965 [maschinenschriftliche Dissertationsschrift].

- Claude Rilly: Le méroïtique et sa famille linguistique. Peeters, Louvain 2010, ISBN 978-90-429-2237-2.

- Piotr O. Scholz: Nubien. Geheimnisvolles Goldland der Ägypter. Theiss, Stuttgart 2006, ISBN 3-8062-1885-4.

- László Török: The Kingdom of Kush. Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization (= Handbuch der Orientalistik. 1. Abteilung: The Near and Middle East. Band 31). Brill, Leiden 1997, ISBN 90-04-10448-8.

- László Török: Meroitic culture. In: Kathryn A. Bard (Hrsg.): Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, London 1999, ISBN 0-415-18589-0, S. 518–522.

- Derek A. Welsby: The Kingdom of Kush. The Napatan and Meroitic Empires. British Museum Press, London 1996, ISBN 0-7141-0986-X.

Weblinks

- Sambia B. Dafa'alla: Art and Industry. The Achievements of Meroe. In: Expedition. Band 35, Nr. 2, 1993. (Volltext als PDF; 3,01 MB)

- Josefine Kuckertz: Meroe and Egypt. In Wolfram Grajetzki, Solange Ashby, Willeke Wendrich (eds.): UCLA Encyclopedia of Egyptology. Los Angeles 2021, ISSN 2693-7425 (online).

Einzelnachweise

- Elena Cassin, Jean Bottéro, Jean Vercoutter (Hrsg.): Weltgeschichte. Band 4. Die Altorientalischen Reiche III: die erste Hälfte des 1. Jahrtausends. Weltbild, Augsburg 2000, S. 256 und Angelika Lohwasser: Kuschitenzeit. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 ff., abgerufen am 9. Juni 2021.

- D. A. Welsby: The Kingdom of Kush. London 1996, S. 65.

- D. A. Welsby: The Kingdom of Kush. London 1996, S. 194.

- D. A. Welsby: The Kingdom of Kush. London 1996, S. 200.

- Pierre Briant: From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire. Eisenbraun, Winona Lake (IN) 2002, ISBN 1-57506-031-0, S. 54f.

- Kirsty Rowan: Meroitic – an Afroasiatic language? In: Linguistics. Nr. 14, 2006, S. 169–206. (SOAS Working Paper, PDF)

- C. Rilly: Le méroïtique et sa famille linguistique. Louvain 2010, S. 198.

- Überblick zur Forschungsgeschichte in J. Humphris & T. Rehren: Iron Production and the Kingdom of Kush: An Introduction to UCL Qatar’s Research in Sudan Sonderheft MittSAG, Berlin 2014, S. 180. Das Team hat auch eine Dokumentation zum Thema veröffentlicht.