Quirin Merz von Quirnheim

Quirinus Merz von Quirnheim, auch Quirin von Mer(t)z[1] genannt, (* in Mainz; † 1695 in Minden/Schierholz) war Patrizier, Jurist und Diplomat verschiedener deutscher Fürstentümer, er war Geheimer Rat und später Kanzler des Hochstifts Speyer, Geheimer Rat von Kurmainz (dort auch Kanzler von 1673 bis 1675) und zuletzt von 1676 an Geheimer und Etats Rat vom Fürstentum Calenberg (ab 1692 Kurhannover).

Leben

Überblick

Quirin war dritter Sohn des Kurmainzer Ratsherren Johannes Merz und der Martha Hettich, Tochter des Lubentius Hettich, Syndikus des Kurfürsten und später weltlicher Richter in Mainz. Er studierte in Heidelberg Rechtswissenschaften. Am 22. November 1650 heiratete er in der Kirche von St. Quintin (Mainz) Maria Köhl gen. Spes, die Tochter des Kaufmanns Johannes Köhl. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er später Anna Margaretha Mülbrandt von Pfeill, verwitwete Krecke, aus Schierholz bei Minden in Westfalen. Schon 1651 wurde er Geheimrat am Bischofsstuhl in Speyer und am 28. November 1661 von Fürstbischof Lothar Friedrich von Metternich zu dessen Kanzler berufen. Diese Kanzlerschaft brachte ihn in eine Position, in der er sein diplomatisches Geschick, seine Verhandlungskunst, sowie seine sehr guten französischen Sprachkenntnisse, nicht nur zum Wohle des Fürstbischofs, sondern auch zu seinem Nutzen anwenden konnte. Mit Metternich blieben die Geschicke sowohl des Kanzlers Merz als auch seines Sohnes Johann Wilhelm Merz bis zu dessen Tod 1675 auf das Engste verbunden.

Koadjutor-Wahl in Mainz

In den Jahren nach dem Westfälischen Frieden versuchte der französische König, einen indirekten Einfluss in Deutschland zu nehmen. Mit den in der Festung Philippsburg stationierten Truppen wurde unter anderem Druck auf die Stadt Speyer und den Fürstbischof von Speyer ausgeübt. Nur so ist der Hilferuf von Metternich an den Kaiser in Wien im Jahre 1650 zu erklären, in dem er um Beistand wegen der ständigen Überfälle der französischen Truppen nachsuchte. Nachdem diese Hilfe offensichtlich ausblieb, wurde 1663 im Auftrag des Fürstbischofs ein Vertrag zwischen dem Kanzler Merz und dem Vertreter des Königs von Frankreich beim Rheinischen Bund, Robert de Gravel ausgehandelt, worin von französischer Seite die Zusage erteilt wurde, dass die dem Westfälischen Frieden zuwiderlaufenden Belästigungen und Überfälle zukünftig unterblieben. Des Weiteren verpflichtete sich Frankreich, 6 Jahre lang je 10 000 Livres an das Bistum Speyer zu zahlen. Sowohl dem Fürstbischof als auch dem Kanzler wurden Zusagen auf französische Pensionen gegeben. Einem Schreiben Gravels ist zu entnehmen, dass Metternich jährlich 10.000 Livres und Merz jährlich 2.000 Livres gezahlt werden sollten. Es scheint, als ob mit dem Vertragswerk die Weichen für die Zukunft im Sinne des französischen Königs gestellt wurden.

Während einer längeren Krankheit des Erzbischofs von Mainz, Johann Philipp von Schönborn, nahm der König von Frankreich über seinen Vertreter Gravel Kontakt zu dem Domdechanten in Mainz, Saal, aber auch mit dem Fürstbischof von Speyer auf, um zukünftig einen ihm geneigteren Vertreter auf dem Stuhl in Mainz zu sehen. Die seit 1663 bestehende Abhängigkeit spielte hierbei sicherlich eine nicht unwesentliche Rolle. Gravel standen weitere 40.000 Livres zur Verfügung, um eine Wahl des zukünftigen Erzbischofs von Mainz im Sinne des französischen Königs entsprechend beeinflussen zu können. Obwohl Metternich auch als Parteigänger des Kaisers galt, unterstützte ihn der französische König aus wohl nicht uneigennützigen Überlegungen. Die Genesung des Erzbischofs von Mainz beendete jedoch rasch die damaligen „Verhandlungen“. Als 1670 die Wahl eines Koadjutors in Mainz anstand, setzte allerdings eine verstärkte Diplomatie ein, weil der neue Koadjutor als präsumptiver Nachfolger des weiterhin kränkelnden Schönborn galt. Frankreich versuchte nun unter Ausschöpfung aller Mittel, diese Wahl in seinem Sinne zu beeinflussen.

Der kränkelnde Erzbischof, Frankreich nicht gut gesinnt, hatte jedoch offensichtlich im eigenen Hause an Einfluss verloren. So war es ihm 1668 nicht gelungen, bei der Wahl des Dompropstes seinem Neffen Lothar Franz von Schönborn diesen Posten zu verschaffen. Stattdessen wurde der von Frankreich protegierte Saal gewählt. Von den im Wahljahr anstehenden drei Bewerbern als Nachfolger des Erzbischofs von Mainz war Metternich der aussichtsreichste. Sowohl der ehemalige Reichskanzler und spätere Bischof von Wien, Wilderich von Walderdorff, als auch der Neffe des Erzbischofs, Lothar Franz von Schönborn, mussten frühzeitig ihre aussichtslose Lage erkennen. In dieser Situation hatte auch der Erzbischof gegen die Kandidatur von Metternich keine Einwände. Somit stand 1669 Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid als einziger Kandidat fest.

Um jedoch die Wahl abzusichern, war es erforderlich, Gelder an die Wahlberechtigten zu zahlen. Die hierfür erforderlichen Summen standen jedoch Metternich nicht zur Verfügung. In den sodann beginnenden Verhandlungen ließ Gravel den Kanzler wissen, dass der französische König bereit sei, entsprechende Zahlungen an Metternich zu leisten. In einer weiteren Verhandlung der beiden Unterhändler scheint diesbezüglich keine Übereinkunft erzielt worden zu sein, denn der Taktiker Merz legte in einem weiteren Gespräch in Sachsenhausen offen, dass Metternich bis zu diesem Zeitpunkt 10.000 Taler an Unkosten und Wahlgeldern ausgegeben habe. Um die Wahl „abzusichern“ und auch im Sinne des französischen Königs zum Erfolg zu bringen, seien 100.000 Taler an Unkosten und Wahlgeldern nötig. Merz vergaß offensichtlich nicht seine eigene Person gebührend herauszustellen. Gravel ließ einen Kurier nach Frankreich schicken und schrieb in einem Schreiben über Merz, dieser mache „zwar keine große Figur in Deutschland, aber er besitzt das Ohr und das vertrauen Metternichs“, sodass es im Interesse Frankreichs liege, ihn entsprechend zu berücksichtigen.

In dem nun folgenden Treffen in Lauterbourg ließ Ludwig XIV. seine Bereitschaft erkennen, 70.000 Taler zu zahlen. Nach dem ausgehandelten Zahlungsmodus sollten 15.000 Taler vor der Wahl ausgezahlt werden. Die zweite Rate von 25.000 Taler war nach der Wahl fällig und der Rest sechs Wochen nach der Wahl. Kanzler Merz jedoch erhielt eine Erhöhung der seit 1663 gezahlten französischen Rente auf nunmehr 1.000 Taler pro Jahr. In einer gesonderten Abmachung verpflichtete sich Merz, mit Gravel weiterhin zu korrespondieren und ihn in allen Dingen zu unterrichten, die Frankreich schaden könnten. Der ausgearbeitete Entwurf wurde sowohl König Ludwig XIV. als auch Metternich vorgelegt.

Am 20. November 1670 traf Robert de Gravel in Mainz ein. Am 23. November kamen Merz und Metternich. In einem gemeinsamen Gespräch muss Merz über weitere Geldforderungen geklagt haben. Zusätzlich verwies er auf ein vom Herzog von Lothringen gemachtes wesentlich höheres Entgegenkommen. Seine Forderung belief sich auf zusätzliche 60.000 Livres. Aus dem endgültigen Vertragswerk ist ersichtlich, dass diese zusätzliche Forderung nicht anerkannt wurde. Ohne die weitere Einwilligung des französischen Königs einzuholen, kam es dann am 28. November 1670 zu einem von Gravel und Merz unterzeichneten Vertrag.

Der ausgehandelte Geheimvertrag hatte folgenden Inhalt:

- Ludwig XIV. verpflichtete sich zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Frieden in Deutschland. Es bestand die Einigkeit darüber, eine Person zum Erzbischof zu wählen, die in politischer Übereinstimmung mit Frankreich stand. Der französische König Ludwig XIV. zahlte hierfür 210 000 Livres. Mit diesem Betrag sollte Metternich in den Stand versetzt werden, sich den Wahlmännern entsprechend erkenntlich zu zeigen.

- Der König versicherte seine Protektion für das Bistum Speyer und das Erzbistum Mainz, sobald Metternich Erzbischof und Kurfürst von Mainz geworden waren. Der Kanzler Merz erhielt unter den angeführten Voraussetzungen danach eine jährliche Pension von 1.000 Talern vom französischen König.

Die Wahl des Koadjutors wurde für den 15. Dezember 1670 angesetzt. Alle 21 anwesenden Domkapitulare wählten zwischen 10 und 11 Uhr einstimmig Metternich zum neuen Koadjutor von Mainz. Das Ziel war erreicht. Der französische König, aber anscheinend auch der Kaiser waren mit der Wahl zufrieden.

Es liegt die Vermutung nahe, dass Metternich während der Verhandlungen von Merz und Gravel seine Beziehung über seinen Bruder Wolfgang Heinrich zu dem Vertrauensmann des Kaisers, Marchese di Grana, suchte. Auch diese Gespräche dürften von dem Kanzler Merz geführt worden sein. Denn nur so ist es zu erklären, dass Merz außer der französischen Rente nunmehr 400 Gulden Stadtsteuer der Stadt Weißenburg über den Kaiser bezieht.

Am 12. Februar 1673 starb der kranke Erzbischof von Mainz und der Koadjutor Metternich wurde erwartungsgemäß sein Nachfolger. Merz jedoch wurde nach der Wahl des neuen Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz auch dessen Kanzler. In Mainz klagte man, dass vor allem der Kanzler „die Graveur habe und ein monopolium daraus mache“. Sein Sohn Johann Wilhelm erhielt mit 21 Jahren die Stelle eines Geheimrates am Hof in Mainz.

Konversion des Grafen Leiningen

Ludwig Eberhard Graf von Leiningen-Westerburg war Präsident des Reichskammergerichtes in Speyer. Trotz seiner Ehe mit Charlotte von Nassau lebte er nach dem Tod seines Vaters Philipp II. mit der Gräfin Luise von Leiningen-Oberbronn zusammen. Quirin Merz war 1664 Cancellarius und Reichstagsabgesandter der Grafschaft Leiningen-Rixingen. So gelang es, den evangelischen Grafen zur Konversion zum katholischen Glauben zu überzeugen. Die Unterrichtung in der katholischen Glaubenslehre erfolgte durch die Vermittlung von Merz bei dem Kapuziner-Provinzial Salentinus von Zell. 1671 legte der Graf in der Kapuziner-Kirche in Mainz in Anwesenheit des Erzbischofs das katholische Glaubensbekenntnis ab. Der Glaubensübertritt kostete dem Grafen unter anderem auch die Präsidentschaft am Reichskammergericht sowie die außereheliche Beziehung.

Das Landesarchiv Speyer führt in der Benutzerakte 2054 einen Schriftverkehr mit dem bayerischen Justizministerium, nach dem Quirin Merz 1671 vom Grafen Ludwig Eberhard von Leiningen Westerburg folgende Besitzungen zu Lehen erhielt: Die Kolderschen Besitzungen in Neuleiningen, das freie Hofgut in Quirnheim, das ihm schon vordem pfandweise für 1200 Reichstaler verlehnt war, die lungenfeldschen Güter in Grünstadt. Zusätzlich erhielt Merz für die geleisteten Dienste von Graf Eberhard von Leiningen-Westerburg mit Zustimmung des Grafen Georg von Leiningen–Westerburg nach dem im Jahre 1674 abgefassten Lehensvertrag Quirnheim für 6.000 Gulden fest zum Lehen. Die Herrschaft Quirnheim und Bosweiler[2] bildete eine Voraussetzung für die Standeserhebung in den Alten Reichsritterstand.

Ernst Quirin Merz um 1679

Erhebung in den Alten Reichsritterstand

In den Jahren 1673 bis 1675 waren Vater und Sohn Merz mehrmals in diplomatischen Diensten des Erzbischofs von Mainz am Kaiserhof in Wien. Aufgrund neu geschaffener Beziehungen, sowie alter Verbindungen und dem Erwerb der Güter erfolgte 1675 die Erhebung in den Alten Reichsritterstand. Kaiser Leopold erhob in diesem Jahr sowohl den Kanzler Quirinus Merz als auch dessen Sohn Reichshofrat Johann Wilhelm Merz in den Reichsadelsstand mit dem erblichen Titel Merz von Quirnheim. Die Verehrung des Alten Reichsritterstandes wurde durch eine eigene Medaillenübergabe vollzogen. Zwei Tage nach dem kaiserlichen Gnadenakt starb der Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Damit endete für Vater und Sohn Merz die Tätigkeit am Hofe des Erzbischofs und Kurfürsten von Mainz. Der Vater folgte mit Leibniz einem Ruf an den Calenberger Hof (bis 1692), der Sohn Johann weilte nur kurz in Hannover (Kurhannover ab 1692), um dann längere Zeit dem Kaiser zu dienen.

In einer Urkunde vom 16. März 1676 wird Quirin Merz nun als hannoveranischer Geheim- und Etatsrat bezeichnet. Der Weg nach Hannover wird auch durch seine zweite Ehe mit Anna Margaretha Krecke geborene Pfeil nachvollziehbar. Mit dieser Ehe wurde auch der Besitz um das Hofgut Schierholz, Gemeinde Löhne, Kreis Herford erweitert, das seine Ehefrau mit in die Ehe brachte. Quirin von Merz, als Herr von Schierholz, erbat sich 1678 weiterhin von Quirnheim zu nennen[1].

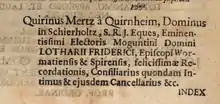

Er nannte sich um 1679 Quirin Merz von Quirnheim, Herr in Schierholz, Ritter des heiligen Reiches (S.R.J. Eques).

Außer den schon erwähnten Besitzungen können in Mainz noch ein Haus im ehemaligen Sonnengäßchen, sowie der Warsberger Hof als sein Eigentum nachgewiesen werden. Diesen Warsberger Hof muss Merz, nach den Stadtaufnahmen von Mainz zu schließen, zwischen 1675 und 1687 neu erbaut oder erweitert haben. Der Weg des Quirin Merz verliert sich in Minden, es kann aber angenommen werden, dass er um das Jahr 1695[3] dort verstarb (Gerichtlichens Erbverfahren im Jahre 1696). Das Hofgut in Schierholz, in Verbindung mit der zweiten Ehe seines Sohnes Johann Wilhelm mit der Tochter eines Bruders seiner Stiefmutter, beschäftigte danach über Jahre das Reichsgericht.

Einzelnachweise

- Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines Deutsches Adelslexikon, Band 7 (Ossa–Ryssel), Leipzig 1867, S. 302 – Google Books

- Lehen- und Adelsarchiv: Signatur 72, Spezialia Merz 1 Nr. 6378 Landesarchiv Baden-Württemberg

- Günter Scheel: Gottfried Wilhelm Leibniz - sämtliche Schriften und Briefe, 1. Reihe 7. Band, Walter de Gruyter, Akademieverlag 1992, S. 155 – Google Books

Literatur

- Anneliese Göttnauer: Familienforschung Merz von Quirnheim, Stadtarchiv Worms, Archivaliensignaturen: 215 / 02/19a - 02/19d, 215 / 02/19e - 02/19l, 215 / 02/21a - 02/21e

- Das Dorf Quirnheim und die Familie Mertz in: Die Heimat-Pfälzer Sonntagsblatt Nr.24, 1866, S. 244 ff.

- Die Siedlungsnamen der Pfalz: Die Namen der Städte und Dörfer der Pfalz, 1952, Verlag der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Ernst Christmann

- Politische Hintergründe der Koadjutorwahl in Mainz von Max Braubach

- Geschichte der Bischöfe von Speyer v. Reimling 1854, Nordrhein-westfälisches Staatsarchiv Münster

- Leibniz über die Kaiserstädte Speyer und Wien: zugleich ein Beitrag über Dr. Quirinus Mertz von Quirnheim, 1954, Rudolf Schreiber

Weblinks

- Commons: Merz von Quirnheim – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Andenken an die Ritter von Merz beim Kreis Bad Dürkheim

- Mertz von Quirnheim als Adel in Preußen und Lippe (Niedersachsen)