Nessel-Seide

Die Nessel-Seide (Cuscuta europaea), auch Europäische Seide oder Hopfen-Seide genannt, ist eine Pflanzenart in der Familie der Windengewächse (Convolvulaceae). Es handelt sich um einen Vollschmarotzer.

| Nessel-Seide | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

.jpg.webp)

Nessel-Seide (Cuscuta europaea) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cuscuta europaea | ||||||||||||

| L. |

Beschreibung

.jpg.webp)

Vegetative Merkmale

Die Nessel-Seide ist eine einjährige krautige Pflanze. Die Nominatform Gewöhnliche Nessel-Seide (Cuscuta europaea subsp. europaea) hat einen fadenförmigen, 20 bis 100 Zentimeter langen, windenden Stängel von anfangs grünlicher oder rötlich-gelber Farbe, später ist er rot überlaufen. Laubblätter und Wurzeln fehlen. Chlorophyll ist nur in Resten vorhanden.

Generative Merkmale

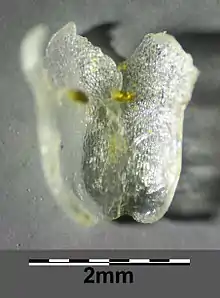

Die Blütezeit reicht von Juni bis September. In den Achseln winziger Tragblätter sitzen in köpfchenförmigen Blütenstände, die einen Durchmesser von 10 bis 15 Millimetern aufweisen. Die rötlichen bis weißlich-gelben oder reinweißen Blüten sind drei- bis fünfzählig (meistens vierzählig). Die Kronblattschuppen sind klein, zart bis fehlend, die Kronröhre ist daher offen. Jede Blüte enthält zwei bis vier Griffel, die in fadenförmigen Narben enden.

Es werden Kapselfrüchte mit je vier hartschaligen Samen gebildet. Fruchtreife ist von August bis September.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 14.[1]

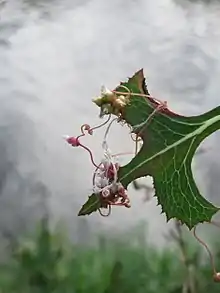

Ökologie

Die Nessel-Seide ist ein Therophyt, dieser Vollschmarotzer ist also einjährig. Er ist ein Linkswinder. Der fadenförmige, keimblattlose Keimling bewegt sich dadurch fort, dass er an der Spitze weiterwächst und am hinteren Ende abstirbt, wobei die Baustoffe nach vorne wandern. Bei Kontakt mit einer Wirtspflanze windet er sich um diese und bildet Saugfortsätze (Haustorien), die unter Auflösung der Zellwände des Wirtes bis zu den Sieb- und Gefäßteilen vordringen und dort Wasser und die gelösten Assimilate entziehen. Allerdings kann die Pflanze auch Zucker vom Wirt beziehen, ohne bis in den Siebteil einzudringen. Bei übermäßiger Ausbeutung kann sie die Wirtspflanze auch zum Absterben bringen. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass die gezielte Bewegung der Cuscuta-Keimlinge in Richtung ihrer potentiellen Wirtspflanze durch von der Wirtspflanze abgegebene flüchtige Inhaltsstoffe gesteuert wird, das bedeutet die Parasiten „riechen“ ihren Wirt. Als Wirtspflanzen für den Vollschmarotzer dienen Brennnessel, Hopfen, Zaun-Winde, Gewöhnlicher Beifuß, auch Kartoffel und andere krautige Pflanzen.[1]

Zwischen den Parasiten und der besetzten Wirtspflanze wurde verschiedentlich auch ein Genaustausch festgestellt.

Je nach Wirt liegt eine Langtag- oder Kurztagpflanze vor.

Blütenökologisch handelt es sich um „Glockenblumen mit klebrigem Pollen“. Der Nektar ist bedeckt. Als Besucher kann man Wespen, vor allem Grabwespen, beobachten (Wespenblume). Die Blüten bleiben teilweise geschlossen (also kleistogam), ihre Lebensdauer beträgt in etwa zehn Tage.

Die Kapselfrüchte werden von der bleibenden Blütenhülle umgeben und sind dadurch spezifisch leicht. Das ermöglicht eine Windausbreitung als Ballonflieger und eine Schwimmausbreitung. Dazu erfolgt Zufallsverbreitung durch Weidetiere und wahrscheinlich auch eine Ausbreitung durch Schwimmsamen. Die Samen sind Dunkelkeimer und bleiben im Boden fünf bis zehn Jahre keimfähig.

Die Seiden-Arten der Gattung Cuscuta dienen als Futterpflanze für kleine Rüsselkäfer der Gattung Smicronyx. Die Käferlarven entwickeln sich in Stängelverdickungen (Gallen), deren Bildung durch die Eiablage der Käferweibchen verursacht wird. In Europa können an der Nessel-Seide bis zu fünf verschiedene Smicronyx-Arten gefunden werden.[2]

Vorkommen

Das Verbreitungsgebiet von Cuscuta europaea erstreckt sich über die gemäßigten Zonen Eurasiens bis nach Nordindien. Die Nessel-Seide wächst in Staudengesellschaften feuchter und nährstoffreicher Standorte, vor allem in Flusstälern. Sie wächst gern an feuchten, nährstoffreichen Standorten und ist eine Stromtalpflanze. Sie ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Cuscuto-Convolvuletum.[1]

In den Allgäuer Alpen steigt sie an der Stuhlwand am Grünten in Bayern in Höhenlagen von bis zu 1500 Metern auf.[3]

Systematik

Die Erstveröffentlichung von Cuscuta europaea erfolgte 1753 durch Carl von Linné.

Bei der Nessel-Seide (Cuscuta europaea) unterscheiden manche Autoren in Europa drei Varietäten (bei manchen Autoren auch als Unterarten):

- Gewöhnliche Nessel-Seide (Cuscuta europaea L. var. europaea)

- Wicken-Seide (Cuscuta europaea var. viciae Engelm., Syn.: Cuscuta europaea subsp. viciae (Engelm.) Gan.): Sie wächst in Wicken- und Linsenfeldern und anderen Leguminosenansaaten.

- Hecken-Seide (Cuscuta europaea var. nefrens Fr., Syn.: Cuscuta europaea subsp. nefrens (Fr.) O.Schwarz): Sie „schmarotzt“ u. a. auf Prunus, Bocksdornen (Lycium) und Brennnesseln (Urtica).

Bei manchen Autoren werden die drei europäischen Varietäten zur Cuscuta europaea var. europaea zusammengefasst.[4]

Bei manchen Autoren gibt es folgende Varietäten:[4]

Trivialnamen

Für die Nessel-Seide bestehen bzw. bestanden auch die weiteren deutschsprachigen Trivialnamen: Filtzekruit (mittelniederdeutsch-rheinisch), Falsches Frauenhaar, Unser Fruen Seiden (mittelhochdeutsch), Klebe, Kleeseide, Kleise, Leithaar, Nesseldoder (mittelhochdeutsch), Nesseltottern (mittelhochdeutsch), Nesselranken (Ostpreußen), Nesselseide (Schlesien), Nesselside (mittelniederdeutsch-rheinisch), Rangen, Side (mittelniederdeutsch-rheinisch), Teufelszwirn, Tuhnsied (Mecklenburg) und Große Vogelseide.[5]

Literatur

- Hans Christian Weber: Schmarotzer: Pflanzen, die von anderen leben. Belser, Stuttgart 1978, ISBN 3-7630-1834-4.

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

Einzelnachweise

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5.

- Bestimmungsschlüssel der Smicronyx-Rüsselkäfer

- Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 2. IHW-Verlag, Eching bei München 2004. ISBN 3-930167-61-1, S. 360.

- Rafaël Govaerts (Hrsg.): Cuscuta europaea. In: World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) – The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, abgerufen am 31. Juli 2015.

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, S. 123 (online).

Weblinks

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Cuscuta europaea L., Europäische Seide. FloraWeb.de

- Cuscuta europaea subsp. europaea L., Gewöhnliche Nessel-Seide. FloraWeb.de

- Nessel-Seide. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Cuscuta europaea L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 3. Februar 2016.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel

- Thomas Meyer: Seide Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

- Mikroskopbild: Stängelquerschnitt einer Brennnessel mit Haustorium der Nessel-Seide