Melchior Khlesl

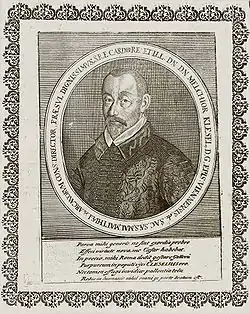

Melchior Kardinal Khlesl, auch Klesl und Klesel (* 19. Februar 1552 in Wien; † 18. September 1630 in Wiener Neustadt) war Bischof von Wien von 1598 bis 1630, Bischof von Wiener Neustadt von 1588 bis 1630, Kanzler des Kaisers Matthias und einer der Hauptvertreter der Gegenreformation.

Leben

Er war der Sohn eines Bäckers und wuchs als Protestant auf, der Jesuit Georg Scherer bekehrte ihn jedoch 1573 zum katholischen Glauben. Er studierte in Wien und Ingolstadt Theologie.[1] 1579 empfing er die Priesterweihe und erhielt kurz darauf die Stelle des Dompropstes von St. Stephan in Wien.

Khlesl war einer der Hauptvertreter der Gegenreformation. Durch seinen Einfluss bestand das Kollegium der Universität nur mehr aus Katholiken, und jeder Student musste das katholische Glaubensbekenntnis ablegen. Außerdem wurde er Generalvikar des Bischofs von Passau und führte als solcher Säuberungsaktionen in den Pfarren und Klöstern von Niederösterreich durch. Als Kanzler des Kaisers Matthias war er jedoch pragmatisch orientiert und an einem Ausgleich mit den Protestanten auf Reichsebene interessiert.

1588 wurde er Bischof von Wiener Neustadt und 1598 Bischof von Wien. Die Bischofsweihe spendete ihm am 30. März 1614 im Stift Kremsmünster der Nuntius in Österreich Placido de Marra, Bischof von Melfi.

Am 2. Dezember 1615 erhob Papst Paul V. Melchior Khlesl in pectore zum Kardinal, was im Konsistorium am 9. April 1616 öffentlich gemacht wurde. Er erhielt als Titelkirche Santa Maria degli Angeli zugewiesen, 1623 wechselte er zur Titelkirche San Silvestro in Capite. Um die Gegenreformation weiter voranzutreiben, förderte er die Ansiedlung mehrerer Orden in Wien. Seine zunehmende Macht war aber vielen Personen ein Dorn im Auge, daher wurde er auf Betreiben der Erzherzöge Maximilian des Deutschmeisters und Ferdinand, sowie des Bischofs von Brixen, Ferdinands Bruder Karl von Österreich, am 20. Juli 1618 verhaftet und nach Tirol verbracht.[2] Nach Aufenthalt in Schloss Ambras und in der Innsbrucker Hofburg wurde er 1619 nach St. Georgenberg überstellt, was eine Übergabe aus weltlicher Gerichtsbarkeit in kirchlichen Gewahrsam bedeutete, die vom außerordentlichen päpstlichen Nuntius Fabrizio Verospi in die Wege geleitet worden war. Am 21. Oktober 1622 wurde Khlesl nach Rom gebracht. 1627 konnte er wieder das Bischofsamt in Wien aufnehmen.

Er ist im Wiener Stephansdom bestattet, sein Herz wurde jedoch im Dom von Wiener Neustadt beigesetzt.

Würdigung

Der Khleslplatz in Altmannsdorf im 12. Wiener Gemeindebezirk ist nach ihm benannt, weil er auf seinen Reisen zwischen Wien und Wiener Neustadt gerne im Wirtschaftshof der Augustiner-Eremiten am heutigen Khleslplatz Rast machte. Auch in Wiener Neustadt ist neben dem Domplatz eine kleine Gasse nach ihm benannt.

Trivia

Ein seinerzeit beliebter protestantischer Scherz knüpfte an den Namen des Kardinals an (in der Schreibung Clesel):

„Das Räthsel. – Kardinal Clesel nahm an der Tafel des Churfürsten von Sachsen den Professor Taubmann sehr mit. Dieser, um sich für die unverdiente Kränkung zu rächen, fragte den Kardinal, wie man 150 Esel mit einem Worte schreiben könne? Nach der Erklärung des Kardinals, daß er es nicht wisse, schrieb Taubmann zum allgemeinen Gelächter auf den Tisch: CLesel.“

Literatur

- Heinz Angermeier: Politik, Religion und Reich bei Kardinal Melchior Khlesl. In: ZRG 110 (1993), S. 249–330.

- Monika Berthold: Kardinal Khlesl als Publizist und in der Publizistik seiner Zeit. Dissertation, Wien 1967.

- Alois Eder: Kardinal Khlesl und sein Werk. Dissertation. Universität Wien, Wien 1950.

- Joseph von Hammer-Purgstall: Khlesl's, des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaiser Mathias, Leben. 4 Bände, Wien 1847.

- Hugo Altmann: Klesl (Cleselius, Khlesl, Klesel), Melchior. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 4, Bautz, Herzberg 1992, ISBN 3-88309-038-7, Sp. 42–45.

- Johann Rainer: Klesl, Melchior. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 51 f. (Digitalisat).

- Moriz Ritter: Klesl, Melchior. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 167–178.

- Rudolf John Schleich: Melchior Khlesl and the Habsburg Bruderzwist. 1605–1612. Phil. Diss. New York 1968. (Ann Arbor, Michigan 1968. Univ. Microfilms)

Weblinks

- Druckschriften von und über Melchior Khlesl im VD 17.

- Klesl, Melchior. In: Salvador Miranda: The Cardinals of the Holy Roman Church. (Website der Florida International University, englisch), abgerufen am 8. August 2016.

- Eintrag zu Melchior Klesl auf catholic-hierarchy.org; abgerufen am 8. August 2016.

- Eintrag zu Melchior Khlesl in der Datenbank Gedächtnis des Landes zur Geschichte des Landes Niederösterreich (Museum Niederösterreich)

Einzelnachweise

- Johann Rainer: Klesl, Melchior. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 51 f. (Digitalisat).

- Zu diesem Staatsstreich der Erzherzoge: Ritter, Deutsche Geschichte III (Geschichte des Dreißigjährigen Krieges), S. 8; Krüssmann, Ernst von Mansfeld. S. 129.

- Senfkörner. Anekdoten und Erzählungen zur Aufheiterung in betrübter Zeit. Leipzig 1845, S. 7 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Die älteste Fassung der Geschichte ist zu finden in: Taubmanniana. Oder des launigen Wittenberger Professors Friedrich Taubmann aus Wansens Leben Einfälle u. Schriftproben. Johann Wilhelm Meyer, Frankfurt/Leipzig 1704, S. 124 (PDF auf uni-halle.de).

Zum feindlich-witzigen Wortstreit zwischen Khlesl und Taubmann vgl. Leopold Schmidt: Melchior Khlesl in der zeitgenössischen Schwank-Anekdote. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge 30, 1949/52, S. 170–176 (zobodat.at [PDF]).

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Johann Caspar Neubeck | Bischof von Wien 1598–1630 | Anton Wolfradt |

| Martin Radwiger | Bischof von Wiener Neustadt 1588–1630 | Matthias Geißler |