Max Friedlaender (Musikwissenschaftler)

Max Friedlaender (* 12. Oktober 1852 in Brieg, Königreich Preußen; † 2. Mai 1934 in Berlin) war ein deutscher Musikwissenschaftler.

Leben

Max Friedlaender, ein Bruder des Pathologen Carl Friedlaender, studierte in London und in Frankfurt am Main Gesang (Bass) bei Julius Stockhausen und debütierte als Sänger 1880 in London. Von 1881 bis 1883 arbeitete er in Frankfurt am Main und anschließend in Berlin, wo er sich historischen Studien zuwandte. 1887 wurde Friedlaender in Rostock mit Beiträgen zur Biographie Franz Schuberts (veröffentlicht in Berlin 1887) promoviert und habilitierte sich 1894 als Privatdozent für Musik an der Berliner Universität.

1903 erfolgte Friedlaenders Ernennung zum außerordentlichen Professor, 1908 zum Geheimen Regierungsrat und 1918 zum ordentlichen Honorarprofessor. 1911 hielt er sich als Gastdozent in den USA auf und wurde dort Ehrendoktor der Harvard University. Er war neben Rochus Freiherr von Liliencron Vorsitzender der Kommission für das von Kaiser Wilhelm II. angeregte Volksliederbuch für Männerchor (1906).

Im Jahr 1924 erhielt er die Goldene Goethe-Medaille.

Friedlaender heiratete 1888 in Wien Alice Politzer, eine Tochter des Ohrenarztes Adam Politzer. Sein Sohn Franz Heinrich Adam Gerhard Friedlaender (1896–1989) trug ab 1919 den Namen Franz Röhn und war als Schauspieler tätig.

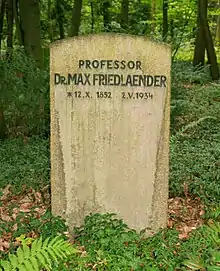

Grabstätte

Max Friedlaender, ein jüdischstämmiger Protestant[1], wurde auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf südlich von Berlin bestattet. Das Nutzungsrecht an dem Grab erlosch im Jahre 1980, der denkmalgeschützte Grabstein blieb jedoch stehen. Ein bevollmächtigter NPD-Politiker[2] erwarb Max Friedlaenders Grabstätte als „Provokation“[3] (taz) und am 8. Oktober 2021 wurde auf dem Grab der Holocaust-Leugner Henry Hafenmayer bestattet.[4] Unter den ca. 50 Trauergästen war auch der wegen Volksverhetzung verurteilte Horst Mahler.[5] Als dieser Umstand bekannt wurde, bekundete die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) als Friedhofsträgerin öffentlich ihr Bedauern. Bischof Christian Stäblein bezeichnete es als „schrecklichen Fehler“, dass die Bestattung Hafenmeyers an dieser Stelle zugelassen worden sei, betete mit Kippa an Friedlaenders ehemaligem Grab und kündigte an, eine Umbettung in eine andere Grabstelle zu prüfen.[4][3]

Werke

Eine Reihe bis dahin ungedruckter Lieder Schuberts wurden von Friedlaender erstmals veröffentlicht. Er redigierte u. a. Neuausgaben der Lieder Schuberts, Mendelssohns, Schumanns und Brahms’ und der schottischen Lieder Beethovens. Friedlaender gab eine Chorschule heraus, arbeitete mit an Julius Stockhausens Gesangstechnik und Stimmbildung und schrieb eine größere Zahl Aufsätze zur neueren Liedkunst.

- 100 Deutsche Volkslieder. 1885.

- Beiträge zur Biographie Franz Schuberts. 1887; urn:nbn:de:bvb:12-babs2-0000000915.

- Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert. 1902; Band 1 – Internet Archive; Band 2 – Internet Archive.

- Brahms’ Lieder. Einführung in seine Gesänge für eine und zwei Stimmen. 1922; archive.org.

Literatur

- Hans Joachim Moser: Friedländer, Max. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961, ISBN 3-428-00186-9, S. 455 (Digitalisat).

- Christoph Schwandt: Friedlaender, Max. In: Ludwig Finscher (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite Ausgabe, Personenteil, Band 7 (Franco – Gretry). Bärenreiter/Metzler, Kassel u. a. 2002, ISBN 3-7618-1117-9 (Online-Ausgabe, für Vollzugriff Abonnement erforderlich)

- Friedlaender, Max. In: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Band 8. Hrsg. vom Archiv Bibliographia Judaica. Saur, München 2000, ISBN 3-598-22688-8, S. 124–129; degruyter.com.

Weblinks

Einzelnachweise

- Neonazi in Stahnsdorf beigesetzt: Jüdische Vertreter stellen Strafanzeige. In: Berliner Zeitung. Berliner Verlag, 13. Oktober 2021, abgerufen am 13. Oktober 2021.

- Theo Schneider: Empörung über Neonazi in jüdischem Grab. In: bnr.de (Blick nach rechts). Institut für Information und Dokumentation e. V., 12. Oktober 2021, abgerufen am 17. Oktober 2021.

- Claudius Prößer: Große Unruhe in der Grabstätte: In Stahnsdorf bei Berlin sorgt ein Nazi noch im Tod für Krawall, in: taz am Wochenende, 16./17. Oktober 2021, S. 52. (Mit anderem Bild und unter dem anderen Titel „Streit um Bestattung eines Nazis: Unruhe in Grabstätte“ auch online auf taz.de, 15. Oktober 2021, abgerufen am 17. Oktober 2021)

- Bischof Stäblein: „Ich bin erschüttert und fassungslos über das Geschehen“. Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 12. Oktober 2021, abgerufen am 13. Oktober 2021.

- Johannes Malinofwski, Michael Sauerbier: Neonazi in Grab von jüdischem Musikwissenschaftler bestattet. In: B.Z., 12. Oktober 2021; online, abgerufen am 12. Oktober 2021