Malodolynske

Malodolynske (ukrainisch Малодолинське; russisch Малодолинское Malodolinskoje; früherer deutscher Name Kleinliebental[2]) ist ein Dorf im Süden der Ukraine in der Oblast Odessa mit etwa 3177 Einwohnern.[3]

| Malodolynske | |||

| Малодолинське | |||

|

| ||

| Basisdaten | |||

|---|---|---|---|

| Oblast: | Oblast Odessa | ||

| Rajon: | Stadtkreis von Tschornomorsk | ||

| Höhe: | keine Angabe | ||

| Fläche: | 2,01 km² | ||

| Einwohner: | 3.177 (2001) | ||

| Bevölkerungsdichte: | 1.581 Einwohner je km² | ||

| Postleitzahlen: | 68090 | ||

| Vorwahl: | +380 4668 | ||

| Geographische Lage: | 46° 21′ N, 30° 38′ O | ||

| KOATUU: | 5110890301 | ||

| Verwaltungsgliederung: | 1 Dorf | ||

| Adresse: | вул. Миру 17 68090 c. Малодолинське[1] | ||

| Website: | Webseite der Landratsgemeinde | ||

| Statistische Informationen | |||

| |||

Das Dorf am Westufer des Suchyj-Limans gehört administrativ zur Stadt Tschornomorsk und besitzt eine Bahnstation an der Bahnstrecke Odessa–Basarabeasca. Durch die Ortschaft verläuft die ukrainische Fernstraße M 27.

Das Dorf wurde 1803[4] von katholischen Siedlern aus dem Elsass gegründet und gehörte zum Kirchspiel von Großliebental. Am 21. Februar 2002 wurde der Ort nach Illitschiwsk, dem heutigen Tschornomorsk, eingemeindet.[5]

Geschichte

In den Anfangsjahren der Besiedlung des Dorfes war die Krankheits- und Sterblichkeitsrate der Bewohner vergleichsweise hoch. Im Jahr 1805 wurden in Kleinliebental 21 Menschen neu geboren, während im selben Jahr 34 Menschen starben.[4] Erst ab ca. 1810 ließen die Epidemien nach und die Bevölkerungsstruktur stabilisierte sich.[4] In der "Krisendekade" 1825–1835 verlangsamte sich das Bevölkerungswachstum.[4] Die "fetten Jahre" führten ab Ende der 1830er Jahre, insbesondere seit dem besonders günstigen Jahr 1838, zu einem schnelleren Anstieg der Bevölkerung.[4] Im Jahr 1844 starben in Kleinliebental viele Kinder an den Masern.[4] Mitte der 1860er Jahre war das Dorf von der Cholera betroffen.[4] Für die Jahre 1834–1871 lag das mittlere Heiratsalter – bei Erstverheiratung – der Männer bei 23 Jahren, das der Frauen bei 20 Jahren.[4] Der Anteil der vorehelichen Geburten lag in Kleinbliebental in den 1830er bis 1860er Jahren bei etwa 16 %.[4]

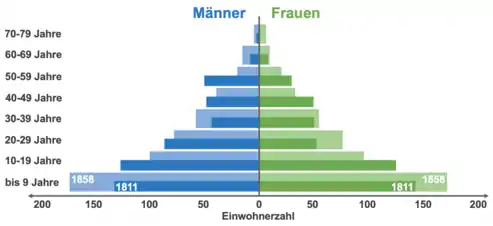

Demographie

| Familien /

Wirtschaften |

Einwohner | Jährliches

Wachstum | |

|---|---|---|---|

| 1809 | 85 | 428 | |

| 1816 | 82 | 467 | ca. 1 % |

| 1825 | 82 | 647 | ca. 4 % |

| 1835 | 146 | 804 | ca. 2 % |

| 1850 | 180 | 1232 | ca. 4 % |

| 1858 | 191 | 1439 | ca. 2 % |

| 1861 | 1519 | ca. 2 % | |

| 1871 | ca. 1700 | ca. 1 % |

Einzelnachweise

- Malodolynske Dorfverwaltung auf der Offiziellen Webseite des Stadtrats Tschornomorsk; abgerufen am 17. April 2020 (ukrainisch)

- Die deutschen Kolonien in Südrussland. Band 1, 1905.

- Offizielle Website des Dorfes auf der Webpräsenz der Werchowna Rada; abgerufen am 17. April 2020 (ukrainisch)

- Dmytro Myeshkov: Demografische Entwicklungsmuster der deutschen Kolonien im Schwarzmeergebiet bis 1871 am Beispiel von Kleinliebental und Alexanderhilf. In: Victor Herdt (Hrsg.): Gemeinsam getrennt : bäuerliche Lebenswelten des späten Zarenreiches in multiethnischen Regionen am Schwarzen Meer und an der Wolga. Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-05833-9, S. 27–40.

- w1.c1.rada.gov.ua