Kaiserpfalz Kaiserswerth

Die Ruine der Kaiserpfalz Kaiserswerth befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth. Die Pfalz geht auf eine Klostergründung des Mönchs Suitbert(us) um 700 zurück. Zu jener Zeit schenkten der fränkische Hausmeier Pippin der Mittlere und seine Frau Plektrudis dem angelsächsischen Mönch eine durch Umrundung des alten Rheinarmes künstlich angelegte Rheininsel, auf der sich bereits ein fränkischer Fronhof – geschützt durch Erdwall, Graben und Palisaden – befand. Dieser entwickelte sich in der nachfolgenden Zeit zu einer wehrhaften Zollfeste. Am 23. Dezember 1982 wurde die Anlage in die Denkmalliste der Stadt in der Kategorie Burgen, Herrenhäuser, Befestigungen, Schlösser eingetragen.[1]

Der Name Kaiserswerth leitet sich aus dem mittelhochdeutschen Wort werth für Insel her. Er bedeutet somit Kaiserinsel bzw. Insel des Kaisers.

Geschichte

Entwicklung zum Königshof

Der Standort des Hofes und des Klosters war gut gewählt: Zum einen ist der Rhein dort gut überblickbar, zum anderen trafen dort zwei wichtige Handelsstraßen, der Hellweg ins Innere Germaniens und die alte römische Handelsroute zwischen Xanten und Neuss, zusammen.

1016 wurde eine dortige Burg erstmals urkundlich erwähnt. In jenem Jahr söhnte sich Kaiser Heinrich II. mit dem Pfalzgrafen Ezzo aus und schenkte ihm Kaiserswerth samt Burg. Ezzos Sohn Otto gab die Schenkung 1045 im Gegenzug zur Ernennung zum Herzog von Schwaben durch König Heinrich III. an diesen zurück. Bereits kurz danach ließ Heinrich III. den vorhandenen Burgbau zu einer Pfalz erweitern. 1050 waren die Bauarbeiten immerhin soweit gediehen, dass er sich mit seinem Gefolge für einige Zeit dort aufhalten konnte. Bis zu seinem Tod 1056 besuchte Heinrich III. nachweislich noch viermal Kaiserswerth. Diese erste salische Anlage ist heute zwar vollkommen verschwunden, doch machte sie Kaiserswerth damals zu dem Vorort der Duisburg-Kaiserswerther Grafschaft.

Der Königsraub von Kaiserswerth

Heinrich III. hinterließ nach seinem Tod 1056 seinen sechsjährigen Sohn Heinrich IV. Dessen Mutter Agnes von Poitou führte die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn fort, was bei zahlreichen Reichsfürsten auf Missfallen stieß. An der Spitze einer Gruppe von Verschwörern ließ deshalb der Kölner Erzbischof Anno II. beim Staatsstreich von Kaiserswerth im Jahr 1062 Heinrich IV. während einer Besichtigung von Kaiserswerth entführen, um ihn unter seinen Einfluss zu bringen. Folglich war Heinrichs Verhältnis zur Kirche zeit seines Lebens gestört. Und die Pfalz besuchte er nur noch ein weiteres Mal in seinem Leben: zur Fürstenversammlung 1101.

Nachfolgend verlor Kaiserswerth für fast 100 Jahre seine Bedeutung.

Friedrich Barbarossa und Heinrich VI.

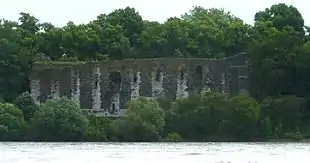

Kaiser Friedrich Barbarossa verlegte im Jahr 1174 den Rheinzoll von der niederländischen Stadt Tiel nach Kaiserswerth. Zu diesem Zweck ließ er Kaiserswerth zu einer mächtigen Festungsanlage ausbauen, deren Fertigstellung nicht wie oft behauptet 1184, sondern wahrscheinlich erst 1193 unter seinem Sohn Heinrich VI. erfolgte.[2] Die heute sichtbaren Überreste der Kaiserpfalz stammen aus jener Zeit.

Die Anlage war jedoch nicht als ständiger Wohnsitz konzipiert, und so ist auch nur ein einziger Aufenthalt Barbarossas am 22. April 1158 nachweisbar. Jedoch zeugen zahlreiche in Kaiserswerth ausgestellte Urkunden von Aufenthalten späterer Kaiser, so Heinrichs V., Konrads III., Heinrichs VI., Ottos IV. und Heinrichs VII.

Die Pfalz bestand nach dem Ausbau durch Kaiser Barbarossa aus einem dreigeschossigen Palas, in dessen Mitte sich ein mächtiger Bergfried befand. Der Haupteingang lag im nordöstlich davon gelegenen Klever Turm. Eine halbkreisförmige Umfassungsmauer mit vorgelagertem Graben und zwei Ecktürmen bot Schutz von der Landseite.

Das Ende der Insellage

Nach dem Tod Heinrichs VI. kam die Kaiserpfalz in kölnisch-welfische Hände. Otto IV. hielt hier prominente Gefangene, so zum Beispiel 1214/15 im Rahmen des Deutschen Thronstreits den Bischof von Münster, Otto I. von Oldenburg, einen Parteigänger Friedrichs II. Ottos Freund Graf Adolf III. von Berg versuchte insgesamt fünfmal erfolglos, ihn durch Angriffe „vom Wasser her“ zu befreien. Bei seinem sechsten Versuch 1215 bediente er sich einer List. Er ließ den künstlichen Rheinarm, der Kaiserswerth zu einer Insel machte, südlich der Stadt umlenken. Das Flussbett wurde damit trockengelegt. Die Pfalz konnte nun von der Landseite aus angegriffen und der Münsteraner Bischof befreit werden.

Im Jahr 1247 belagerte der zum Gegenkönig Friedrichs II. gewählte Graf Wilhelm von Holland die Anlage ein Jahr lang. Ihre Verteidiger mussten sich schlussendlich ergeben, da ihnen wohl die Nahrungsvorräte ausgegangen waren.

Verpfändungen

Nach dem Verfall der kaiserlichen Macht war Kaiserswerth samt Pfalzanlage seit 1273 ununterbrochen Pfandobjekt. Bis 1424 waren Stadt und Pfalz in holländischem Besitz, dann gehörten beide zu Kurköln, dem Herzogtum Kleve oder Jülich-Berg. Diesen recht kurzen Besitzzeiten folgte anschließend eine 350-jährige Kontinuität mit der Zugehörigkeit zu Kurköln, das beide für 100.000 Gulden erworben hatte. Pfalz und Stadt Kaiserswerth waren somit eine wichtige kurkölnische Exklave im rechtsrheinischen Herzogtum Jülich-Berg. Unter Salentin von Isenburg erfolgten zwischen 1567 und 1577 Aus- und Umbauten der Anlage, jedoch wurden 1655 einige Gebäude der Pfalz, darunter auch die Pfalzkapelle, durch eine Pulverexplosion zerstört.

Der Kölner Bistumsstreit

Während des Kölner Bistumsstreits bemühten sich 1688 sowohl Joseph Clemens von Bayern wie auch Wilhelm Egon von Fürstenberg-Heiligenberg um die Nachfolge des verstorbenen Kölner Erzbischofs Maximilian Heinrich von Bayern. Ersterer wurde vom Deutschen Kaiser und Wilhelm Egon von König Ludwig XIV. für die Nachfolge unterstützt. Da Wilhelm Egon bereits in den letzten Jahren vor dem Tode des Kölner Erzbischofs an dessen Bonner Amtssitz als Erster Minister und Koadjutor über großen Einfluss verfügte, ermöglichte er französischen Truppen die Besetzung der Kurkölner Gebiete am linken Niederrhein, einschließlich der rechtsrheinischen Enklave Kaiserswerth. Als Folge daraus belagerte ab April 1689 ein Heer von brandenburgischen, niederländischen und Münsteraner Truppen Kaiserswerth und bombardierte die Kaiserpfalz. Am 25. Juni musste deren französischer Kommandant Marconier kapitulieren, weil ein Feuer die Nahrungsvorräte der Stadt zunichtegemacht hatte.

Durch den Beschuss war die Pfalz stark beschädigt worden und wurde in der Folgezeit wieder instand gesetzt. Nachfolger als Kölner Erzbischof wurde Joseph Clemens von Bayern und Kaiserswerth mit der Pfalz gehörte bereits ab 1692 wieder zu Kurköln.

Der Spanische Erbfolgekrieg

1702 brach der Spanische Erbfolgekrieg aus. Der kölnische Kurfürst Joseph Clemens stellte sich wieder auf die Seite Frankreichs und machte sich so den Herzog von Jülich-Berg, Johann Wilhelm II. (auch Jan Wellem genannt), seines Zeichens Kurfürst von der Pfalz und Erbtruchsess des Deutschen Reiches, zum Feind. Im Frühjahr kam es zur Belagerung durch Truppen Brandenburgs, der Niederlande und Englands, die Kaiserswerth am 15. Juni 1702 einnahmen.

12.000 Kanonenschüsse hatten ihre deutlichen Spuren hinterlassen: Beinahe alle Häuser in der Stadt waren zerstört, die Pfalzanlage erneut stark beschädigt. Auf Befehl Johann Wilhelms II. wurde diese geschleift und am 9. August gesprengt. Dieser Sprengung fiel auch der mächtige Bergfried zum Opfer, die Landseite der Anlage war danach vollkommen zerstört. Bei Niedrigwasser sind heutzutage noch große Mauerwerksbrocken im Kiesbett am Flussufer sichtbar.

Der mächtige Portalstein, der als Türsturz über dem Haupteingang am Klever Turm eingemauert war, wurde als Kriegsbeute nach Düsseldorf gebracht und 150 Jahre lang im Hof des dortigen Schlosses Benrath aufgestellt. Heute befindet er sich wieder auf dem Gelände der Kaiserpfalz. Seine lateinische Inschrift lautet auf Deutsch: „Im Jahre 1184 nach der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus hat Kaiser Friedrich das Reich mit dieser Zierde vermehrt, gewillt, die Gerechtigkeit zu festigen und auf dass überall Friede herrsche.“

Durch den Frieden von Rastatt aber fiel Kaiserswerth 1714 wieder an das Kurfürstentum Köln zurück. Im Jahr 1838 erfolgte dann die Übernahme der Kaiserpfalz durch die Stadt Kaiserswerth.

Das 19. und 20. Jahrhundert

_p659_KAISERSWERTH_AM_RHEIN.jpg.webp)

Die verbleibenden Ruinen dienten fast zwei Jahrhunderte lang als Steinbruch für die Stadthäuser, so dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts die Ostseite der Anlage bis auf die Grundmauern abgetragen war. Im Jahr 1884 wurde durch den Bau eines Hochwasserdamms, der quer durch das Pfalzgelände verlief, weitere Bausubstanz zerstört.

Der damalige Provinzialkonservator Prof. Paul Clemen begann 1899 mit Ausgrabungen und Restaurierungsarbeiten, die bis 1908 andauerten. Danach fiel die Ruine wieder in einen Dornröschenschlaf. Während des Dritten Reichs diente die Pfalz als nationale Gedenkstätte, ehe sich in der Zeit von 1967 bis 1974 erneut Sicherungsarbeiten anschlossen.

In der Zeit des Nationalsozialismus diente die Pfalzruine als regelmäßiger Treffpunkt der Düsseldorfer Hitlerjugend (HJ), die dort Propagandaveranstaltungen und nächtliche Fackelilluminationen durchführte. Die HJ-„Ehrenstätte“ wurde schon 1933 durch Baldur von Schirach eingeweiht. Es gab dort eine Gedenktafel für 21 getötete Hitlerjungen sowie eine „ewige“ Schlageter-Flamme im Gedenken an den Freikorpskämpfer und rechtsextremen Saboteur Albert Leo Schlageter.[3]

1958 nutzte der französische Maler Georges Mathieu die Kulisse der Kaiserpfalz für eine Kunstaktion namens Die Entführung Heinrichs IV. durch den Erzbischof Anno von Köln aus der Kaiserpfalz zu Kaiserswerth: Assistiert durch Hans Peter Reuter, der ein rotes Kissen mit Malerpinseln trug, schritt er, gekleidet in einem roten Mantel, im Morgenrot feierlich durch die Ruine der Pfalz. Anschließend warf er die Pinsel vom höchsten Punkt der Ruine aus in den Rhein. Dokumentiert wurde die Aktion durch den Fotografen Charles Wilp.[4]

Die Pfalz heute

In Zusammenhang mit der 1300-Jahr-Feier Kaiserswerths wurde die Pfalzruine von 1997 bis 2001 ein weiteres Mal restauriert. Erhalten sind der nördliche und südliche Teil, während von der Osthälfte der Anlage keine oberirdischen Spuren mehr existieren.

Die rheinseitig gelegene, sechs Meter dicke Westfront des Palas besitzt trotz Zerstörungen immer noch eine Breite von 50 Metern und eine Höhe von 14 Metern. Zu seinen Glanzzeiten besaß der Bau noch ein Geschoss mehr als seine heutzutage noch erhaltene Mauer aufzeigt. Errichtet wurde er aus unregelmäßigen Basaltquadern vom Drachenfels und Tuffstein. Während für den Bau von Rundbögen und Wölbungen große Ziegelsteine zum Einsatz kamen, dienten graue Trachytquader als Ecksteine und Fensterumrahmungen. Eine uralte Inschrift in der Burg beweist ihre Herkunft: „Als Trachyt enteilte ich dem Drachenfels, öffne die Türen sowohl den tüchtigen Schiffern wie auch den Ansiedlern.“[5]

Archäologen gehen davon aus, dass sich im Erdgeschoss des Palas die damaligen Wirtschaftsräume befanden. Dies konnte jedoch noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Im Obergeschoss befanden sich Repräsentations- und Wohnräume mit gemauerten Gewölbedecken, deren Ansätze noch erkennbar sind. So lag dort zum Beispiel der Festsaal mit einem großen, rheinseitigen Balkon. Verbunden waren die Geschosse über eine monumentale Haupttreppe von zwei Metern Breite[6], die heute noch erhalten ist.

Eine acht mal acht Meter messende, mit Ziegelsteinen gepflasterte Fläche auf dem Pfalzgelände markiert das Innere des einstigen rund 55 Meter hohen Bergfrieds mit seinen etwa 4,5 Meter dicken Wänden, welcher am 9. August 1702 vollständig in die Luft gesprengt worden war.[7]

Im Vergleich zu anderen romanischen Bauten weist die Pfalz in Kaiserswerth eine Besonderheit auf: Im südlichen Teil der Anlage befinden sich die Überreste eines etwa neun Meter hohen zylindrischen Baukörpers aus Ziegeln und Tuff, der früher bis zum zweiten Obergeschoss reichte[8] und der den Rest einer ehemaligen Zisternenanlage darstellt, die erst zu kurfürstlichen Zeiten[9] auf den 13 Meter tiefen Brunnen aus Trachytquadern[8] aufgemauert wurde. Durch eine ihn umgebende Sandschicht wurde gesammeltes Regenwasser gereinigt und für die Verwendung als Trinkwasser aufbereitet.

Bisher ist nur ein Kellerraum in der Pfalzanlage bekannt. Dieser besaß die Besonderheit, dass er in Notzeiten geflutet und, so vermutet man, als Fischbecken genutzt werden konnte.

Eine fest installierte Holzbrücke ersetzt heutzutage die einstige Zugbrücke, über die man vom Klever Turm aus den Palas erreichen konnte. Unter der Zugbrücke befand sich die vom Rhein gespeiste Einfahrt zu einem kleinen Binnenhafen. Erst im Zuge der letzten Restaurierungsarbeiten erhielt der Klever Turm wieder seine heutige Gestalt: Seine Ruine wurde neu aufgemauert, um die einstige Zugangssituation zur Kernburg zu verdeutlichen.

2014 entwarf der Bildhauer Peter Schwickerath die Skulptur „Im Kontext“, gefertigt aus einer einzigen Stahlbramme, zum Durchschreiten. Die begehbare Stahlskulptur erzeugt eine neue räumliche Wahrnehmung der Kaiserpfalz, greift den romanischen Rundbogen als prägendes Stilelement auf und stellt ihn in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Nicht mehr erhaltene Bauten

Die von Clemen durchgeführten Ausgrabungen förderten die Fundamente und Reste einiger heute nicht mehr erhaltener Bauten zutage. Demnach besaß die Pfalz Kaiserswerth früher eine großflächige Vorburg, die sich sichelförmig um die Kernburg legte. Umschlossen war sie von einer aus Tuffquadern errichteten Ringmauer mit einem Doppelturm im Norden sowie einem runden Schalenturm im Süden. Landseitig war als zusätzliche Sicherungsmaßnahme ein breiter Wassergraben vorgelagert.

Die Kernburg besaß eine ausgeklügelte Abortanlage, deren Sickergrube in den Rhein mündete und früher fälschlicherweise als Innenhof gedeutet wurde.

Literatur

- Thomas Biller: Die Pfalz Friedrichs I. zu Kaiserswerth – zu ihrer Rekonstruktion und Interpretation. In: Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern (Hrsg.): Schloss Tirol. Saalbauten und Burgen des 12. Jahrhunderts in Mitteleuropa. (= Forschungen zu Burgen und Schlössern. Band 4). Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 1998, ISBN 3-422-06225-4, S. 173–188 (PDF; 8 MB).

- Günther Binding: Deutsche Königspfalzen, Von Karl dem Großen bis Friedrich II. (795–1240). Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt 1996, ISBN 3-534-12548-7, S. 318–326.

- Paul Clemen: Sicherungsarbeiten an der Hohenstaufenpfalz. In: Bonner Jahrbücher, Bonn 1909, S. 43–59.

- Paul Clemen: Untersuchung und Ausgrabungen der Hohenstaufenpfalz in Kaiserswerth in den Jahren 1899 und 1900. In: Bonner Jahrbücher 106/107, Bonn 1901, S. 148–158.

- Benedikt Mauer: Pfalz Kaiserswerth. In: Burgen Aufruhr – Unterwegs zu 100 Burgen, Schlössern und Herrensitzen in der Ruhrregion. Essen 2010, ISBN 978-3-8375-0234-3, S. 108–111.

- Christoph Mulitze: Kaiserswerth – Perle am Rhein. Gaasterland Verlag, Düsseldorf 2005, ISBN 3-935873-08-5.

- Dieter Weber: Wasserburg als Königspfalz und Zollstätte. In: Christa-Maria Zimmermann, Hans Stöcker (Hrsg.): Kayserswerth. 1300 Jahre Heilige, Kaiser Reformer. Triltsch, Düsseldorf 1981, S. 54–57.

- Beatrix Wedi-Pascha, Franz-Josef Vogel: Die Kaiserpfalz in Kaiserswerth. Düsseldorf 2000.

- Jens Wroblewski, André Wemmers: Theiss-Burgenführer Niederrhein. Konrad Theiss, Stuttgart 2001, ISBN 3-8062-1612-6, S. 82–83.

Weblinks

Einzelnachweise

- Eintrag in der Denkmalliste der Landeshauptstadt Düsseldorf beim Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege, Zugriff am 25. Juli 2007.

- B. Wedi-Pascha, F.-J. Vogel: Die Kaiserpfalz in Kaiserswerth. 2000, S. 3.

- Vgl. Bernhard Stamm: Ewige Flamme der Hitlerjugend am Rhein. In: Heimat- und Kulturkreis Wittlaer (Hrsg.): Heimat-Jahrbuch Wittlaer 2003. Heimat- und Kulturkreis Wittlaer, Düsseldorf 2003 (online).

- Charles Wilp: Düsseldorf, Vorort der Welt. Dazzledorf. Melzer, Dreieich 1977.

- P. Clemen: Sicherungsarbeiten an der Hohenstaufenpfalz. 1909, S. 45.

- Wilhelm Avenarius, Bernd Brinken: Düsseldorf und Bergisches Land. 1982, S. 240.

- P. Clemen: Sicherungsarbeiten an der Hohenstaufenpfalz. 1909, S. 50.

- P. Clemen: Untersuchung und Ausgrabungen der Hohenstaufenpfalz in Kaiserswerth in den Jahren 1899 und 1900. 1901, S. 155.

- B. Wedi-Pascha, F.-J. Vogel: Die Kaiserpfalz in Kaiserswerth. 2000, S. 8.