Inder in Deutschland

Die Gemeinschaft der Inder in Deutschland umfasst die ausgewanderten indischen Staatsbürger in Deutschland sowie deutsche Staatsbürger indischer Herkunft oder Abstammung.

Anfang 2000 gab es fast 40.000 Personen indischer Herkunft, die die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen, und ebenso viele indische Staatsbürger, die in Deutschland leben. Die insgesamt rund 80.000 Inder sind größtenteils Hindus, Jainas und Sikhs, daneben gibt es auch atheistische, christliche und muslimische Gruppen. Sie sprechen als Muttersprache eine der vielen Sprachen Indiens, daneben beherrschen viele die englische und auch die deutsche Sprache.

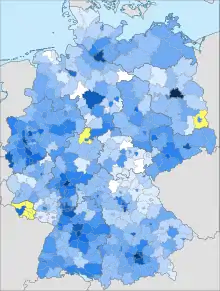

Gemäß dem statistischen Bundesamt lebten 2010 45.638 Inder in Deutschland (NRW, 10.320; Bayern, 6.954, Hessen, 6.581; Baden-Württemberg, 6.508; Hamburg, 2.802; Berlin, 2.772; Niedersachsen, 2.096; Sachsen, 1.677; Rheinland-Pfalz, 1.541; Sachsen-Anhalt, 782; Schleswig-Holstein, 730; Bremen, 656; Brandenburg, 623; Mecklenburg-Vorpommern, 539; Saarland, 531; Thüringen, 526).

Geschichte

In den 1950er und 1960er Jahren kamen zahlreiche indische Männer zum Studium nach Deutschland, die meisten von ihnen im Ingenieurwesen. Einige von ihnen kehrten nach Indien zurück, die meisten von ihnen blieben in Deutschland, um zu arbeiten. In den späten 1960er Jahren wurden viele katholische Malayali-Frauen aus Kerala durch die deutschen katholischen Institutionen nach Deutschland geholt. Sie arbeiteten zumeist als Krankenschwestern in Krankenhäusern.[1]

Anfang des neuen Jahrtausends wurde von der damaligen rot-grünen Regierung die deutsche Green Card für IT-Spezialisten eingeführt, die rund 20.000 Inder nach Deutschland brachte, vor allem Männer. Nach einer 2001 erstellten Statistik betrug der Frauenanteil 7,8 Prozent.[2] In der Regel verfügen die auf diese Weise ins Land gekommenen Inder über geringe Deutschkenntnisse und die Kommunikation mit Kollegen findet meist in englischer Sprache statt.[3][4] In der politischen Diskussion um die Einführung der Green Card entstand das Schlagwort Kinder statt Inder, das auf Wahlkampf-Äußerungen des damaligen nordrhein-westfälischen CDU-Landeschefs Jürgen Rüttgers zurückging, die besagten, dass eine Förderung des deutschen Nachwuchses im IT-Bereich dem Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland vorzuziehen sei. Die Parole wurde vielfach als ausländerfeindlich kritisiert und später nur noch von rechtsextremen Parteien verwendet.

Heute sind viele Inder in Deutschland freiberuflich tätig, zum Beispiel als Ärzte, Ingenieure, Professoren oder Software-Entwickler. Weitere Personen sind häufig im Dienstleistungssektor beschäftigt, vor allem in der Gastronomie.

Drei in Deutschland lebende Inder wurden bisher mit dem höchsten indischen Staatspreis für Verdienste im Ausland, dem Pravasi Bharatiya Samman, gewürdigt. Das sind der Dichter Alokeranjan Dasgupta (2005), der bis 1994 Gastprofessor am Südasien-Institut der Universität Heidelberg war, Sibabrata Roy (2007), Präsident der Deutsch-Indischen Gesellschaft in Hamburg,[5] sowie Professor Victor Shahed Smetacek (2012) vom Alfred-Wegener-Institut.[6]

Literatur

- Peter Weidhaas: Und kam in die Welt der Büchermenschen. Ch. Links Verlag, 2007, ISBN 978-3-861-53458-7, S. 189 (Buchmesse Gastland Indien, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Weblinks

Einzelnachweise

- Urmila Goel: The Seventieth Anniversary of ‘John Matthew’. On ‘Indian’ Christians in Germany. In: Knut A. Jacobsen, Selva J. Raj: South Asian Christian Diaspora. Invisible Diaspora in Europe and North America. Ashgate, Aldershot u. a. 2008, ISBN 978-0-7546-6261-7, S. 57–74, hier S. 57.

- Bettina van Hoven, Louise Meijering: Transient Masculinities. Indian IT-professionals in Germany. In: Bettina van Hoven, Kathrin Hörschelmann (Hrsg.): Spaces of Masculinities (= Critical Geographies. Band 20). Routledge, New York u. a. 2005, ISBN 978-0-415-30696-6, S. 75–85, hier S. 78.

- Bettina van Hoven, Louise Meijering: Transient Masculinities. In: Bettina van Hoven, Kathrin Hörschelmann (Hrsg.): Spaces of Masculinities. New York u. a. 2005, S. 81.

- Die deutsche “Green Card”. In: Focus Migration. Nr. 3, November 2005. Abgerufen im 14. September 2010.

- Ministry of Overseas Indian Affairs: List of Previous Pravasi Bhartiya Samman Awardees. auf www.moia.gov.in (Memento des Originals vom 17. Dezember 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (englisch)

- Inder aus 54 Ländern trafen sich in Jaipur. auf www.theinder.net