Hereford-Karte

Die Hereford-Karte ist die größte vollständig erhaltene mappa mundi, eine mittelalterliche Weltkarte. Sie wurde Ende des 13. Jahrhunderts, vermutlich zwischen 1285 und 1295, auf Kalbspergament der Größe 135 cm × 165 cm gemalt. Autor (eher Auftraggeber) war Richard von Haldingham und Lafford (heute Holdingham und Sleaford), bekannt als Richard de Bello, um 1283 Domherr von Lincoln und ab 1305 Pfründner und Domherr der Bischofskirche von Hereford, gestorben nach 1313. Die Karte ist in Hereford ausgestellt und zählt seit 2007 zum Weltdokumentenerbe.

Als typische mappa mundi ist sie ein „Weltgemälde“ mit dem Anliegen, in belehrender Weise die Schöpfung und die Heilsgeschichte darzustellen, und daher nur wenig der Geographie nach heutigem Verständnis verpflichtet. In der Kartenlegende wendet sich der Urheber Richard (der sich, in mittelalterlichen Bildern unüblich, namentlich nennt) an die Betrachter dieser Geschichte, bei Jesus Gnade für ihn zu erbitten.

Beschreibung

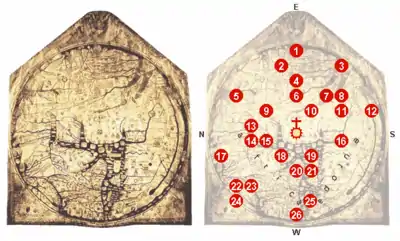

* Für die Beschreibung aller verzeichneten Punkte siehe die Beschreibungsseite der Datei.

Die Karte ist, wie die meisten mappae mundi, kreisförmig (132 cm Durchmesser) und in einem modifizierten T-O-Schema gehalten, d. h., sie zeigt die Kontinente Asien oben, Europa links unten und Afrika rechts unten, ist daher geostet (Osten ist oben). Ganz oben, außerhalb des Kartenrunds, steht Christus, der beim Jüngsten Gericht die Geretteten (zu seiner Rechten, daher links im Bild) von den Verdammten (rechts) trennt.

Der runde Rahmen des eigentlichen Kartenbildes ist viergeteilt durch Einschnitte, beschriftet mit den in Gold gehaltenen Buchstaben M-O-R-S (mors, latein.: Tod), und mit den zwölf Winden geziert.

Auch wegen seiner Ausmaße (größer war nur die verlorengegangene, aber 1952 wieder rekonstruierte Ebstorfer Weltkarte) zeigt das Werk mehr geografische Details als andere Radkarten: Indus, Tigris (4) und Euphrat (6) sind dargestellt, der Persische Golf (7) und das (in Rot gemalte) Rote Meer (8), das Tote Meer mit den versunkenen Städten Sodom und Gomorrha (10), in das aus dem See Genezareth der Jordan fließt – darüber Lots Weib, sich umdrehend.

Gog und Magog, Verkörperung des Bösen, das Alexander der Große der Sage nach durch einen Wall von der Menschheit abtrennte, das jedoch vor dem Jüngsten Gericht durch den Satan befreit (und letztlich doch durch Christus besiegt) wird, sind am linken Blattrand, im Nordnordosten, verzeichnet – in der Gegend des Kaspischen Meeres (5), das nur als Meerbusen des Weltozeans dargestellt ist (Fachleute wie Crone (Lit.) sehen zwischen zeitgenössischem Wissensstand und dem Inhalt der Karte eine Verzögerung von bis zu 200 Jahren).

Im Mittelmeer findet man Konstantinopel (14), links daneben das Donaudelta, und Troja (15), die Inseln Kreta (19; grob falsch verzeichnet, aber mit Labyrinth), Sizilien (21) und die Balearen (25).

Unter den europäischen Städten besonders hervorgehoben wird, neben Rom im ungenau gestalteten Italien (20), die Universitätsstadt Paris. Wohl aus Platzgründen stark stilisiert wurden England (23), Schottland (22) und Irland (24) wiedergegeben. Die Säulen des Herkules (die Straße von Gibraltar, 26) liegen, dem Paradies gegenüber, am unteren Blattrand.

Zahlreiche figürliche Abbildungen (viele davon zeigen Fabelwesen) und 1091 meist lateinische Bildlegenden belehren den Betrachter. In Skandinavien etwa ist ein Skiläufer abgebildet und beschrieben (17). Außerhalb des Kartenrunds kommen auch Anmerkungen in einem Dialekt der altfranzösischen Sprache vor. Nicht ohne Grund versteht Dan Terkla (Lit.) die Karte auch als „beabsichtigte Touristenattraktion des Mittelalters“.

Christliche Heilsgeschichte

Wie bei solchen Karten üblich erhält die Heilsgeschichte einen besonderen Raum, daher ist Palästina stark überdimensioniert dargestellt. Jerusalem, unter dem Kruzifix, liegt gemäß Ezechiel V:5 im Zentrum des Erdkreises, und ganz oben ist das Paradies (1) mit den vier Paradiesflüssen als von einer Mauer umgebene Insel abgebildet, darin Adam und Eva sowie der Baum der Erkenntnis; außerhalb, rechts darunter, die Vertreibung. Die Arche Noah (9), der Turmbau zu Babel (6; mit besonders ausführlicher Legende), die Flucht der Israeliten durch das Rote Meer (8) und die Wanderung durch die Wüste finden ebenso Platz wie das Goldene Vlies (13).

Eigene Region

Üblich ist es auch, dass der Kartenmacher die eigene Region detaillierter darstellt als andere. Schottland ist zwar als eigene Insel abgebildet, ansonsten sind die britischen Inseln mit Irland relativ gut dargestellt und beinhalten über dreißig Städtenamen.

Antipoden bzw. Vierter Kontinent

Gegenüber, am rechten Rand, liegt ein von Monstern bevölkertes Gebiet, von Afrika getrennt durch ein schmales Wasserband (12). Zwar wird das von einem See zu einem anderen verlaufende Gewässer als „Oberlauf des Nil“ beschrieben, doch spricht auch einiges dafür, es als Symbol des seit tausend Jahren vermuteten Äquatorialozeans und das Land als angedeutete Terra Australis zu verstehen. Ein äußerster Ozean umschließt das Ganze.

Ähnliche Werke

So einzigartig die Hereford-Karte ist, gehört sie doch zu einer „Familie“ von mappae mundi, die auf gemeinsame Quellen zurückgeführt werden: Neben der Ebstorf-Karte sind die Karte des Heinrich von Mainz von 1110 und die Karte in einem anonymen Psalter von 1225 bis 1250 zu erwähnen.

Siehe auch

Literatur

- Evelyn Edson, Emilie Savage-Smith, Anna-Dorothee von den Brincken: Der mittelalterliche Kosmos. Karten der christlichen und islamischen Welt. Darmstadt 2005, S. 67ff.

- Brigitte Englisch: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den mappae mundi des frühen und hohen Mittelalters (= Vorstellungswelten des Mittelalters. Band 3). Berlin 2002, bes. S. 450–467.

- Ute Lindgren: Hereford-Karte. In: Lexikon des Mittelalters. Band 4, Nachdruck Stuttgart 1999, S. 2152.

- Anna-Dorothee von den Brincken: Kartographische Quellen. Welt-, See- und Regionalkarten. Brepols 1988.

- Ivan Kupçík: Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. 6. Auflage. Hanau 1990, ISBN 3-7684-1873-1.

- Rudolf Simek: Erde und Kosmos im Mittelalter. Das Weltbild vor Kolumbus. München 1992.

- Scott D. Westrem: The Hereford map. A transcription and translation of the legends with commentary. Turnhout, Brepols 2001. (Verkleinertes Faksimile der Hereford mappa mundi; alle Legenden in Latein und Englisch, kommentiert)

- Dan Terkla: The Original Placement of the Hereford mappa Mundi. In: Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography. Bd. 56, Nr. 2, 2004, S. 131–151.

- G. R. Crone: The Hereford Map. In: Royal Geographic Society Journal. 1948, ISBN 0-902447-10-6.

- Marcia A. Kupfer: Art and optics in the Hereford map : an English mappa mundi, c. 1300, New Haven ; London : Yale University Press, [2016], ISBN 978-0-300-22033-9

Weblinks

- Edith Titze: Weltbild und geographische Kenntnisse zur Zeit der Hanse

- Scott D. Westrem: Making a Mappa mundi: The Hereford Map (englisch)

- Ingrid Baumgärtner: Die Wahrnehmung Jerusalems auf mittelalterlichen Weltkarten (Memento vom 14. Mai 2006 im Internet Archive) (PDF; 7,60 MB)

- The Hereford Mappamundi auf henry-davis.com (englisch)