Heinrich XVI.

Heinrich XVI. der Reiche von Bayern (* 1386 vermutlich auf der Burg zu Burghausen; † 30. Juli 1450 in Landshut) aus dem Hause Wittelsbach war von 1393 bis zu seinem Tod Herzog von Bayern-Landshut. Er war der erste der drei „reichen Herzöge“, die Bayern-Landshut im 15. Jahrhundert regierten. Er profitierte vom Aussterben der Linien seiner wittelsbachischen Vettern und machte sein Herzogtum zur stärksten Macht in Süddeutschland. 1429 erwarb er ein Viertel von Bayern-Straubing und 1447 gelang es Heinrich den weitaus größten Teil des Herzogtums Bayern-Ingolstadt zu erhalten.

Leben

Frühe Jahre und Vormundschaftszeit

Heinrich wurde 1386 als ältester Sohn Herzog Friedrichs des Weisen von Bayern und seiner zweiten Ehefrau Maddalena Visconti geboren. Sein Vater war zuvor mit Anna von Neuffen verheiratet gewesen; die gemeinsame Tochter Elisabeth hatte Maddalenas älteren Bruder Marco geheiratet und war 1382 gestorben. Aus Friedrichs zweiter Ehe hatte Heinrich zwei ältere Schwestern, Elisabeth und Margarete, sowie die jüngeren Geschwister Magdalena und Johann. Margarete und Johann starben im Kindesalter, Elisabeth und Magdalena wurden später von ihrem Bruder standesgemäß verheiratet.

_und_Margarete_von_%C3%96sterreich.JPG.webp)

.jpg.webp)

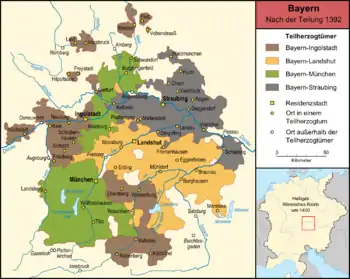

In der Landesteilung von 1392 – auch als dritte bayerische Landesteilung bezeichnet – teilten die Herzöge Stephan III., Friedrich und Johann II. Bayern in drei selbständige Herzogtümer auf, die nach ihren Residenzstädten Bayern-Ingolstadt, Bayern-Landshut und Bayern-München genannt werden. Friedrich, der Niederbayern bereits seit 1376 verwaltet hatte, erhielt mit Bayern-Landshut den wirtschaftlich stärksten Teil. Als er nur ein Jahr später überraschend starb, wurde der siebenjährige Heinrich sein Nachfolger. Zunächst stand er allerdings unter der Vormundschaft der oberbayerischen Herzöge Stephan III. und Johann II. sowie nach Johanns Tod im Jahr 1397 der seiner Söhne Ernst und Wilhelm III.

Heinrichs Mutter, die niederbayerischen Viztume und die niederbayerische Landschaft konnten alle Versuche seiner Vormünder abwehren, die Teilung von 1392 rückgängig zu machen und ihm so sein Herzogtum wieder zu nehmen. 1401 belehnte König Ruprecht den mündig gewordenen Heinrich offiziell mit Bayern-Landshut. Der junge Herzog regierte nun weitgehend selbständig, blieb aber bis 1404 nominell unter der Vormundschaft Ernsts und Wilhelms. Einige Monate nach dem Ende der Vormundschaftszeit, am 24. August 1404, starb auch Heinrichs Mutter Maddalena.

Herzog von Bayern-Landshut

Nach der Aufnahme seiner Regierungstätigkeit erließ er eine Verfassung, nach der Beschlüsse der Städte von seiner Genehmigung abhängig waren. Er behielt sich vor, die Richter, Kämmerer und Stadträte selbst zu ernennen und verbot die Handwerkszünfte. 1408 geriet er deshalb in Streit mit der Stadt Landshut. Er befahl alle Ratsherren zu sich, ließ sie gefangen nehmen, enteignen und vertreiben. Daraufhin kam es 1410 zu einem Aufstand der Stadt, den er durch Verrat jedoch rechtzeitig entdeckte. Er ließ Mitglieder von fünfzig Landshuter Familien hinrichten, blenden oder des Landes verweisen und ihr Vermögen konfiszieren. Gleichzeitig begann er mit dem Ausbau seiner Landshuter Residenz.[1]

Die Beziehungen zu seinem Vetter Ludwig VII. dem „Gebarteten“ von Bayern-Ingolstadt verschlechterten sich trotz der Freisinger Schiedssprüche vom 7. Mai 1408. Er verbündete sich mit Ludwigs Feinden in der Sittichgesellschaft und in der Konstanzer Liga. Ludwig stellte Heinrichs Herkunft in Frage und behauptete, er stamme von einem Koch ab, mit dem seine Mutter ein Verhältnis gehabt habe. Heinrich rächte sich am 17. April 1414 durch einen Überfall, als Ludwig auf dem Weg zum Konzil von Konstanz war. Von 1420 bis 1422 tobte der Bayerische Krieg zwischen Heinrich und Ludwig, ansonsten trugen die beiden ihren langwierigen Konflikt meist über Femegerichte aus. Den Ochsenkrieg 1421–1422 gegen Graf Georg III. aus dem Geschlecht der Fraunberger konnte er siegreich beenden.

Als nach dem Tod Johanns III. 1425 die Straubinger Linie ausstarb, legte Kaiser Sigismund im Preßburger Schiedsspruch die Vierteilung des Gebiets für die Herzöge Ernst, Wilhelm III., Ludwig und Heinrich fest. Im Laufe der Jahre erwuchs Heinrichs Rivalen Ludwig ein Gegner in seinem eigenen Sohn Ludwig VIII. dem „Buckligen“. Nach dessen Tod gelang es Heinrich am 13. August 1446 durch Zahlung eines hohen Lösegeldes an Markgraf Albrecht Achilles, Ludwig VII. in seine Gewalt zu bringen. Er hielt ihn bis zu dessen Tod auf Burghausen fest.

So konnte Heinrich anders als beim Aussterben der Herzöge von Bayern-Straubing, als er mit Bayern-Ingolstadt und Bayern-München noch teilen musste, im Jahre 1447 fast ganz Bayern-Ingolstadt erwerben, da sein einziger möglicher Konkurrent Albrecht III. von Bayern-München unentschlossen blieb. Damit machte er sein Teilherzogtum zur stärksten Macht in Süddeutschland. Nach den Bergwerken in Reichenhall kontrollierte er nun auch den Bergbau um Kitzbühel. Eine endgültige Einigung mit dem Münchener Herzog erfolgte jedoch erst kurz nach Heinrichs Tod unter seinem Nachfolger.

Während seiner Regierungszeit erhöhte er die Zölle und führte 1433 eine eigene Landshuter Münze ein. Er schützte die Juden als Finanziers der Wirtschaft und begünstigte damit den Ausbau einer aktiven Judengemeinde in Landshut. Zweimal, 1410/11 und 1422/23, unternahm er Preußenfahrten.[2]

Heinrich zwang seine Gemahlin, sich fern vom Landshuter Hof in Burghausen aufzuhalten. Daraus wurde gefolgert, Heinrich hätte die Landshuter Tradition begonnen, seine Ehefrau auf die Burg zu Burghausen zu verbannen; sein Sohn und sein Enkel seien ihm darin gefolgt, so die Legende. Die neueste Forschung weist aber zumindest für den Enkel Georg und seine Gemahlin Hedwig, die in Burghausen residierte, ein außergewöhnlich harmonisches Eheleben nach.

Heinrich XVI. starb 1450. Ob er, wie später vielfach dargestellt, der Pest erlag ist umstritten.[3] Er ist im Kloster Seligenthal bestattet; sein einziger überlebender Sohn Ludwig IX. wurde sein Nachfolger und konnte sich noch im selben Jahr vertraglich endgültig den größten Teil des Herzogtums Bayern-Ingolstadt sichern.

Nachkommen

Herzog Heinrich heiratete am 25. November 1412 in Landshut Margarete von Österreich (* 1395; † 24. Dezember 1447), die Tochter Herzog Albrechts IV. von Österreich und seiner Gattin Johanna Sophie von Bayern aus der wittelsbachischen Linie Straubing-Holland. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, von denen drei das Erwachsenenalter erreichten.

- Johanna (1413–1444) ⚭ 1430 Pfalzgraf Otto I. von Pfalz-Mosbach (1390–1461); beigesetzt in der Stiftskirche St. Juliana (Mosbach)

- Albrecht (1414–1416), begraben im Kloster Raitenhaslach

- Friedrich (1415–1416), begraben im Kloster Raitenhaslach

- Ludwig IX. (1417–1479) ⚭ 1452 Prinzessin Amalie von Sachsen (1436–1501)

- Elisabeth (1419–1451) ⚭ 1445 Herzog Ulrich V. von Württemberg (1413–1480)

- Margarete (* 1420; † früh)

Stammbaum

| Ludwig der Bayer | Beatrix von Schlesien-Schweidnitz | Friedrich II. von Sizilien | Eleonore von Anjou | Stefano Visconti | Valentina Doria | Mastino II. della Scala | Taddea da Carrara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Stephan II. von Bayern | Elisabeth von Sizilien | Bernabò Visconti | Beatrice Regina della Scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Friedrich der Weise | Maddalena Visconti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Heinrich der Reiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Quellen

Die wichtigsten Quellen zu Heinrich sind die im Original oder in Abschriften im Bayerischen Hauptstaatsarchiv lagernden Briefe und Verträge der bayerischen Herzöge, insbesondere die Urkundenreihen Pfalz-Neuburg Urkunden und Kurbayern Urkunden des Geheimen Staatsarchivs, die Hausurkunden des Geheimen Hausarchivs und die Neuburger Kopialbücher. Weitere archivalische Quellen liegen in den Staatsarchiven München und Landshut, dem Landshuter Stadtarchiv und dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv des Österreichischen Staatsarchivs. Die von Franz von Krenner herausgegebenen Baierischen Landtagshandlungen sind vor allem, aber nicht nur für die Beziehung zwischen Herzog und Landschaft von Bedeutung. Aufgrund der oft tendenziösen Darstellung eher wenig ergiebig sind dagegen die bayerischen Chronisten Andreas von Regensburg, Veit Arnpeck, Hans Ebran von Wildenberg, Ulrich Füetrer und Johannes Aventinus.[4]

Literatur

- Matthias Bader: Das Lehenswesen Herzog Heinrichs XVI. des Reichen von Bayern-Landshut. Eine schriftgutkundliche Studie zur Herrschafts- und Verwaltungspraxis eines Territorialfürstentums in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts (= Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte. Band 30). Kommission für Bayerische Landesgeschichte, München 2013, ISBN 978-3-7696-6660-1 (zugleich Dissertation, Universität München 2010).

- Helga Czerny: Der Tod der bayerischen Herzöge im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit 1347–1579. Vorbereitungen – Sterben – Trauerfeierlichkeiten – Grablegen – Memoria (= Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte. Band 146). C. H. Beck, München 2005, ISBN 3-406-10742-7, S. 139–155 (zugleich Dissertation, Universität München 2004).

- Bernhard Glasauer: Herzog Heinrich XVI. (1393–1450) der Reiche von Bayern-Landshut. Territorialpolitik zwischen Dynastie und Reich (= Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft. Band 5). Herbert Utz Verlag, München 2009, ISBN 978-3-8316-0899-7 (zugleich Dissertation, Universität München 2009; fachwissenschaftliche Rezension).

- Gerald Huber: Die Reichen Herzöge. Bayerns goldenes Jahrhundert. Pustet, Regensburg 2013.

- Karin Kaltwasser: Herzog und Adel in Bayern-Landshut unter Heinrich XVI. dem Reichen (1393–1450). Dissertation, Universität Regensburg 2004 (PDF).

- Kurt Reindel: Heinrich XVI. der Reiche. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, ISBN 3-428-00189-3, S. 346 (Digitalisat).

- Sigmund Ritter von Riezler: Heinrich der Reiche. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 11, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, S. 474–476.

- Theodor Straub: Bayern im Zeichen der Teilungen und Teilherzogtümer. In: Max Spindler, Andreas Kraus (Hrsg.): Handbuch der bayerischen Geschichte. 2. Auflage. Band II. C. H. Beck, München 1988, ISBN 3-406-32320-0, S. 196–287, insbesondere 247–248.

Anmerkungen

- Vgl. dazu Karin Kaltwassers Artikel zu den Landshuter Bürgerunruhen im Historischen Lexikon Bayerns.

- Werner Paravicini: Die Preußenreisen des europäischen Adels. Teil 1 (= Beihefte der Francia. Band 17/1). Thorbecke, Sigmaringen 1989, ISBN 3-7995-7317-8, S. 150 (Digitalisat).

- Gegen die zum Teil als Todesursache angenommene Pest argumentiert ausführlich Helga Czerny, Tod der bayerischen Herzöge. S. 145–148.

- Ausführlich zur Quellenlage Bernhard Glasauer: Herzog Heinrich XVI. S. 20–24, 348–352; Karin Kaltwasser: Herzog und Adel in Bayern-Landshut. S. 10–13, 267–270.

| Vorgänger | Amt | Nachfolger |

|---|---|---|

| Friedrich | Herzog von Bayern-Landshut 1393–1450 | Ludwig IX. |

| Ludwig VII. | Herzog von Bayern-Ingolstadt 1447 | mit Bayern-Landshut vereinigt |