Gustav Schaumann (Architekt)

Gustav Adolf Ernst Lionel Schaumann (* 26. Dezember 1861 in Osnabrück; † 7. Dezember 1937 in Ospedaletti, Ligurien) war ein deutscher Architekt und Baubeamter in Lübeck und Frankfurt am Main.

Leben

Gustav Schaumann war der Sohn eines königlich hannoverschen Rittmeisters. Er studierte an der TH Aachen und in Berlin. Nach der Absolvierung seines ersten Staatsexamens hatte Schaumann über sieben Monate auf dem Bauamt von Lübeck gearbeitet. Nachdem er einige Jahre im Staatsdienst beschäftigt gewesen war, trat er 1889 in den Kommunaldienst über. Zunächst in Hannover, dann als Stadtbauinspektor und zwar als Vorsteher der Hochbauabteilung in Elberfeld und schließlich in gleicher Stellung in Halle an der Saale als Baurat.

Am 31. März 1891 heiratete Schaumann, der lutherischer Konfession war, Maria geborene Rose (* 15. Oktober 1868; † nach 1938/37 in Schönberg), die Tochter des Majors Rose.

Lübeck

Am 11. Dezember 1895 wählte der Lübecker Senat an die Stelle des als Oberbaurat nach München berufenen Adolf Schwiening den Stadtbauinspektor aus Halle als Baurat für Hoch- und Wegebauten und gleichzeitig zum Konservator der Lübeckischen Kunst- und Baudenkmäler.[1]

Schaumann wurde am 2. Juni 1896 Mitglied der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit[2] und am 17. November zum Vorsteher des Museums für Lübeckische Kunst- und Kulturgeschichte gewählt.[3] Am 16. Januar 1897 folgte er Schwiening im Amt als Vorsteher der Sammlung von Gemälden, Kupferstichen und Gipsabgüssen.[4] Im selben Jahr wählte man ihn zum Vorsteher der Gemeinnützigen, ernannte ihn zum Preisrichter für das geplante Kaiser-Wilhelm-Denkmal und er wurde Mitglied im Kollegium des Kunst-Gewerbe-Vereins. Er holte Johannes Baltzer, der einmal sein Nachfolger im Amte werden sollte, zum 1. Juli 1898 als Bauinspektor in die Stadt. Gleichen Jahres wurde Schaumann Beisitzer im Schiedsgericht der Baudeputation[5] und Vorstand der Lübeckischen Schillerstiftung.[6] In Anwesenheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin am 25. Oktober 1902 bei dessen Besuch in Lübeck wurde Schaumann das Ritterkreuz des Greifenordens verliehen.[7] Eugen Deditius (Baupolizei) wurde am 31. März 1903 an die Stelle des ausscheidenden Schaumanns in die Vorsteherschaft der Gemeinnützigen gewählt. In Anwesenheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin bei dessen Besuch in Lübeck wurde Schaumann das Ritterkreuz des Greifenordens verliehen.[8]

Als erstes stellte Schaumann das von seinem Vorgänger begonnene Gerichtsgebäude in Verbindung mit den alten Bauten des Burgklosters fertig. Es folgte das Kasernement für das Infanterie-Regiment Nr. 162. Dann die IV. und V. St. Lorenz-Schule, das Lehrerseminar am Langen Lohberg, zwei Pavillons des Allgemeinen Krankenhauses, Der Neubau des Warmbadehauses in Travemünde, die Feuerwache oder der neuen St.-Lorenz-Kirche in der Vorstadt St. Lorenz, das Schulhaus der Knaben-Mittelschule[9] (Glockengießerstraße) und eine größere Anzahl von Um- und Erweiterungsbauten wie dem Heiligen-Geist-Hospital, der Schule Moisling und dem Schlachthof.

Als Konservator versuchte Schaumann erfolgreich, den damals völlig neuen Anschauungen über Denkmalspflege und Heimatschutz in der Stadt einzuführen. Das spätere Lübeckische Denkmalschutzgesetz griff auf seine Anregungen und Vorschläge zurück.

Zur Erhaltung und Instandsetzung der alten lübeckischen Bauten wurde unter seiner Oberleitung die Ausführung des Ziegelbaus in alter Form wieder aufgenommen, indem auch neue Bauten aus Handstrichsteinen zum Teil in großem historischen Format ausgeführt wurden. Unter seiner Mitarbeit wurden in die Bauordnung Bestimmungen zur Verhütung von Verunstaltungen des Stadtbildes und der landschaftlichen Umgebungen Lübecks aufgenommen.

Die Aufzeichnungen des Inventars der lübeckischen Bau- und Kunstdenkmäler wurde durch Schaumann mit der Herausgabe des 1. Bandes – Petrikirche, Marienkirche und das Heilige-Geist-Hospital – begonnen. Die Art und Gestaltung jenes Bandes ist richtungsweisend für die weitere Bearbeitung des Inventars gewesen.

Einige Wiederherstellungsarbeiten Schaumanns waren:

- Front des Füchtingshofes

- Kapelle des Heiligen-Geist-Hospitals

- Ausbau des Germanistenkellers im Rathaus

- Freilegung des Kaisertors und Ausbau zur Navigationsschule

- Umbau der Löwen-Apotheke

- Wiederherstellung kirchlicher Gebäude in Eutin (zu jener Zeit noch Teil des Fürstentums Lübeck)

Füchtingshof

Füchtingshof Navigationsschule

Navigationsschule Feuerwache

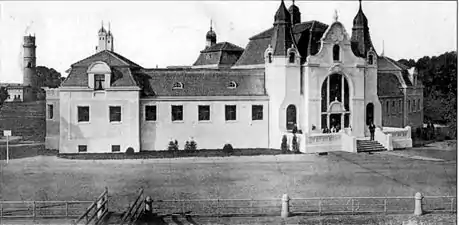

Feuerwache Warmbadeanstalt in Travemünde

Warmbadeanstalt in Travemünde St. Lorenz-Kirche

St. Lorenz-Kirche Neue Kaserne

Neue Kaserne

Auch auf dem Gebiet des damals vollkommen neuen Städtebaus hat sich Schaumann in Lübeck verdient gemacht. Als Erster hat er weiträumige Siedlungen auf Grundlage des Einfamilienhauses eingeführt. Hierdurch standen die Lübeckischen Wohnverhältnisse in Bezug auf die niedrige Behausungsziffer neben Bremen an erster Stelle der deutschen Städte.

Bei der städtebaulichen Planung des neuen Hauptbahnhofs ist er maßgebend tätig gewesen. Auf seinen Grundlagen bauten seine Nachfolger weiter.

Frankfurt

Am 31. Juli 1903 schied Schaumann aus dem Lübeckischen Staatsdienst und folgte dem Ruf als Stadtbaurat nach Frankfurt am Main.[10] Hier war er am 16. April 1903 zum besoldeten Stadtrat als Nachfolger von Behnke gewählt. Hier wirkte er 22 Jahre, unter anderem unter Oberbürgermeister Franz Adickes, als Bauberater der Stadt. Auch hat er eine Reihe großer und größter Bauten ausgeführt und an gesetzgeberischen Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiet des Erbbaues, mitgewirkt.

1911 bis 1918 war er für den Stadtkreis Frankfurt Abgeordneter im Nassauischen Kommunallandtag und im Provinziallandtag der Provinz Hessen-Nassau. Im Kommunallandtag war er Mitglied im Bauausschuss.

Nachdem Schaumann 1925 in den Ruhestand trat, widmete er sich privaten Studien der Mittelalterlichen Kunst. Er verstarb 76-jährig auf einer Studienreise in Italien.

Werke in Frankfurt

- Comeniusstraße 48–50, Comeniusschule, 1905

- Deutschherrenufer 18–19, Deutschherren-Mittelschule, 1906

- Gagernstraße 36–38, Jüdisches Hospital, 1914

- Hartmann-Ibach-Straße 54–58, Günthersburgschule, Kulturdenkmal, 1905/08, gemeinsam mit R. Restle

- Hartmann-Ibach-Straße 60–62, Doppelvillen, Kulturdenkmal, 1904–06, gemeinsam mit R. Restle

- Hartmann-Ibach-Straße 66–68, Doppelvillen, GA, 1906

- Heidestraße 132, Mietshausgruppe, 1922

- Ilbenstädter Straße 2–8, Reihenhaus, 1922

- Ludwig-Rehn-Straße 14, Hautklinik, NB, 8. Dezember 1913

- Ludwig-Rehn-Straße 19, Maschinenhaus, NB, 23. September 1914

- Mammolshainer Straße 2–38, Reihenhaus, 1920

- Mörfelder Landstraße 360–362, Waldstadion, 1923–1926, mit Max Bromme[11]

- Richard-Wagner-Straße 7–11, Wiesenhüttenstift, Versorgungshaus, Kulturdenkmal, 1909

- Ringelstraße 12–16, Mietshausgruppe, 1920

- Schulze-Delitzsch-Straße 21–27, Wohnhausgruppe, 1911

- Textorstraße 114, Mietshaus, 1909

- Weigertstraße 3 / Theodor-Storm-Kai 7, Verwaltungsgebäude des Uniklinikums, Kulturdenkmal, 1911

- Wittelsbacherallee 6–12, Herderschule, 1912

Herderschule

Herderschule Richard Wagner Straße 7–13

Richard Wagner Straße 7–13 Hartmann-Ibach-Straße 62

Hartmann-Ibach-Straße 62

Schriften

- mit Fritz Hirsch, Friedrich Bruns: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck. Hrsg. von der Baudeputation. Band 2: Petrikirche. Marienkirche. Heil.-Geist_Hospital. Nöhring, Lübeck 1906 (Digitalisat)

Literatur

- Neuwahl eines Baudirektors. In: Lübeckische Anzeigen, Große Ausgabe, Nr. 630, Rubrik: Tagesbericht. Ausgabe vom 12. Dezember 1885.

- Baudirektor Gustav Schaumann † von Hans Pieper. In: Lübeckische Blätter, 80. Jg., Nummer 7, Ausgabe vom 13. Februar 1938, S. 95–96.

- Thomas Zeller: Die Architekten und ihre Bautätigkeit in Frankfurt am Main in der Zeit von 1870 bis 1950. Henrich, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-921606-51-9, S. 327.

- Barbara Burkardt, Manfred Pult: Der Kommunallandtag des Regierungsbezirks Wiesbaden. 1868–1933 (= Nassauische Parlamentarier. Ein biographisches Handbuch. Bd. 2 = Vorgeschichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen. Bd. 17 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau. Bd. 71). Historische Kommission für Nassau, Wiesbaden 2003, ISBN 3-930221-11-X, S. 281–282.

- Jochen Lengemann: MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6, S. 325.

Weblinks

- Literatur von und über Gustav Schaumann im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Schaumann, Gustav Adolf Ernst Lionel. Hessische Biografie. (Stand: 7. Dezember 2019). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

Einzelnachweise

- Locales und vermischte Notizen, In: Lübeckische Blätter, 37. Jahrgang, Nummer 99, Ausgabe vom 15. Dezember 1895, S. 627.

- Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, In: Lübeckische Blätter, 38. Jahrgang, Nummer 33, Ausgabe vom 24. Mai 1896, S. 233.

- Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, In: Lübeckische Blätter, 38. Jahrgang, Nummer 59, Ausgabe vom 22. November 1896, S. 491.

- Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, In: Lübeckische Blätter, 39. Jahrgang, Nummer 2, Ausgabe vom 10. Januar 1897, S. 18.

- Lokales und Vermischtes, In: Lübeckische Blätter, 40. Jahrgang, Nummer 6, Ausgabe vom 9. Februar 1898, S. 59.

- Lokales und Vermischtes, In: Lübeckische Blätter, 40. Jahrgang, Nummer 28, Ausgabe vom 9. Juli 1897, S. 345.

- Lokale Notizen, In: Lübeckische Blätter, 44. Jahrgang, Nummer 43, Ausgabe vom 26. Oktober 1902, S. 538.

- Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit, In: Lübeckische Blätter, 45. Jahrgang, Nummer 14, Ausgabe vom 5. April 1903, S. 179.

- Emanuel-Geibel-Schule

- Lokales, In: Lübeckische Blätter, Jahrgang 1903, Nummer 31, Ausgabe vom 2. August 1903.

- Thomas Bauer: Frankfurter Waldstadion, 2000, S. 12 ff.