Gemeiner Hohlzahn

Der Gemeine Hohlzahn (Galeopsis tetrahit), auch Dorn-Hohlzahn, Gewöhnlicher Hohlzahn, Stechender Hohlzahn, Stacheliger Hohlzahn oder Hanfnessel genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Hohlzahn innerhalb der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae).

| Gemeiner Hohlzahn | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Gemeiner Hohlzahn (Galeopsis tetrahit) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Galeopsis tetrahit | ||||||||||||

| L. |

Beschreibung

.jpg.webp)

Vegetative Merkmale

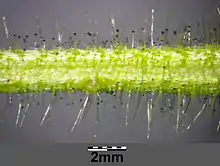

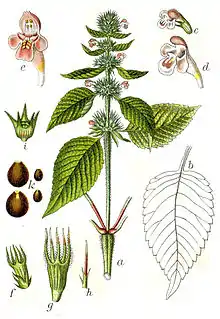

Der Gewöhnliche Hohlzahn ist eine einjährige krautige Pflanze, die meist Wuchshöhen von 20 bis 30, selten bis 60 Zentimetern erreicht. Der Stängel ist an den Blattknoten stark verdickt und borstig bis stachelig behaart.

Generative Merkmale

Die Blütezeit reicht von Juni bis Oktober. Die zwittrigen Blüten sind zygomorph mit doppelter Blütenhülle. Auch der Kelch der Blüten ist stachelig-borstig behaart; daher der Trivialname Stacheliger Hohlzahn. Die Krone ist etwa 1,5-mal so lang wie der Kelch. Die 15 bis 20 Millimeter langen Blütenkronen können sehr unterschiedlich gefärbt sein, von weiß über rötlich und purpurfarben bis bläulich-violett kommen alle Farben vor; meist sind sie aber rosafarben. Der Mittellappen der Unterlippe ist meist etwas dunkler gemustert mit einem gelblichen Hintergrund.

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 32.[1]

Ökologie

Beim Gewöhnlichen Hohlzahn handelt es sich um einen Therophyten.

Blütenökologisch handelt es sich um „Eigentliche Lippenblumen“.[2] Die beiden Höcker auf der Unterlippe dienen als Kopfführung für Nektar suchende Besucher (vor allem Bienen und Hummeln). Am Ende der Anthese ist spontane Selbstbestäubung möglich.

Die Klausen sind die Diasporen und werden durch vorbeistreifende Tiere ausgestreut. Letztere bleiben an den Borsten des Stängels und an den stacheligen Kelchzähnen hängen, die elastischen Stängel biegen sich, schnellen anschließend in die Ausgangslage zurück und schleudern die reifen Klausen dabei aus den Kelchen (Tierstreuer). Weidenmeise und Sumpfmeise sammeln die Klausen und legen in der Borke von Bäumen Vorräte an (Versteckausbreitung).[2]

Vorkommen

Der Gewöhnliche Hohlzahn ist weit verbreitet und häufig. Ursprünglich kam er von Europa bis zum südwestlichen Sibirien vor.[3] Er ist in Nordamerika ein Neophyt, wo er noch in Ausbreitung begriffen ist.[3]

In Mitteleuropa findet man den Gemeinen Hohlzahn verbreitet in Unkrautgesellschaften auf Äckern, in Waldschlägen, an Wegen und Zäunen, an Schuttplätzen, vor allem in montanen Lagen. Er liebt stickstoffreichen, basischen oder leicht sauren, ja torfigen Boden. In den Alpen kommt er meist nur bis in Höhenlagen von 1560 Metern vor. In den Allgäuer Alpen steigt er am Südhang des Kegelkopfs in Bayern in eine Höhenlage von bis zu 1850 Meter.[4]

Er ist ein Kulturbegleiter. Das Auftreten des Gewöhnlichen Hohlzahns in prähistorischen Pflanzenfunden wird stets als Indiz für menschliche Landnutzung gewertet.

Systematik

Der Gewöhnliche Hohlzahn ist allotetraploid. Er ist ein erbkonstanter Bastard aus der Kreuzung aus dem Bunten Hohlzahn (Galeopsis speciosa) und dem Weichhaarigen Hohlzahn (Galeopsis pubescens).[2]

Früher wurde der Zweispaltige Hohlzahn (Galeopsis bifida Boenn.) als Unterart des Gewöhnlichen Hohlzahns angesehen.[3]

Eine gelegentlich dort auftretende Hybride, wo die Elternarten gemeinsam vorkommen, ist:

- Galeopsis ×acuminata Rchb. = Galeopsis pubescens × Galeopsis tetrahit. Sie kommt in Europa vor.[3]

Trivialnamen

Für den Gemeinen Hohlzahn bestehen bzw. bestanden auch die weiteren deutschsprachigen Trivialnamen: Braunnesseln (Augsburg), Dahndistel (Eifel bei Dreis), Dangel (Ostfriesland), Dannettel (Unterweser), Danoisen (Memmingen), Danwurz, Daun (Bayern), Doan (Zillertal), Dornnessel (St. Gallen im Oberrheintal), Glure (Bern bei Thun), Hanfnessel (Österreich), Hohlzahn, wild Hanf (St. Gallen), weiß Hanfkraut, Katzengesicht (Bern), Klaffen (Berner Oberland), Tauara (St. Gallen im Seebezirk) und Taunessel (St. Gallen in Obertoggenburg).[5]

Quellen und weiterführende Informationen

Literatur

- Henning Haeupler, Thomas Muer: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz (= Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Band 2). Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000, ISBN 3-8001-3364-4.

- Rudolf Schubert, Klaus Werner, Hermann Meusel (Hrsg.): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Begründet von Werner Rothmaler. 13./14. Auflage. Band 2: Gefäßpflanzen. Volk und Wissen, Berlin 1987, ISBN 3-06-012539-2.

- Manfred A. Fischer, Wolfgang Adler, Karl Oswald: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 2., verbesserte und erweiterte Auflage. Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz 2005, ISBN 3-85474-140-5.

- Otto Schmeil, Jost Fitschen, Werner Rauh: Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten. 84. Auflage. Quelle & Meyer, Heidelberg 1968.

Einzelnachweise

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 801.

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands. Ein botanisch-ökologischer Exkursionsbegleiter zu den wichtigsten Arten. 6., völlig neu bearbeitete Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2005, ISBN 3-494-01397-7.

- Rafaël Govaerts (Hrsg.): Galeopsis tetrahit. In: World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) – The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, abgerufen am 14. September 2019.

- Erhard Dörr, Wolfgang Lippert: Flora des Allgäus und seiner Umgebung. Band 2, IHW, Eching 2004, ISBN 3-930167-61-1, S. 395.

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, S. 158, archive.org

Weblinks

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Galeopsis tetrahit L., Stechender Hohlzahn. FloraWeb.de

- Galeopsis tetrahit agg., Stechender Hohlzahn (Artengruppe). FloraWeb.de

- Gemeiner Hohlzahn. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Galeopsis tetrahit L. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 16. Februar 2016.

- Die Verbreitung auf der Nordhalbkugel.

- Thomas Meyer: Hohlzahn Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben).

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben).