Gedenkstätte Esterwegen

Die Gedenkstätte Esterwegen liegt im Ort Esterwegen im Landkreis Emsland in der Nähe des Küstenkanals zwischen Oldenburg i.O. und Papenburg. Sie erinnert an die 15 Emslandlager, von denen das KZ Börgermoor am 20. Juni 1933 zuerst entstand; es folgten die KZ Esterwegen und Neusustrum.

Blick vom Lager durch die Gedenkstätte hindurch bis hin zum Moor

Geschichte der Emslandlager

Die Geschichte der Emslandlager begann am 20. Juni 1933 mit der Einrichtung des ersten von drei Konzentrationslagern („frühe Konzentrationslager“). Bis 1945 hatten die Lager unterschiedliche Funktionen: staatliche Konzentrationslager, Konzentrationslager der SS, Schutzhaftlager, Lager für „Nacht-und-Nebel-Gefangene“, Strafgefangenen- und Kriegsgefangenenlager.

Geschichte der Gedenkstätte

Erste Bemühungen um einen Gedenkort

Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Wunsch nach Einrichtung einer Gedenkstätte auf, z. B. bei einem Treffen einiger Hundert Gefangener, der sogenannten „Moorsoldaten“. 1963 errichtete die Gewerkschaftsjugend auf dem Lagerfriedhof an der B 401 einen Gedenkstein für Carl von Ossietzky. Noch im Jahr 1979 verweigerte die Bezirksregierung Weser-Ems einem örtlichen Arbeitskreis die Aufstellung einer Gedenktafel in Esterwegen mit der Begründung, es habe sich schließlich bei den Häftlingen auch um „gewöhnliche Kriminelle“ gehandelt.[1] Hermann Vinke, Gerhard Kromschröder u. a., die sich mit der Geschichte der Emslandlager beschäftigten, wurden massiv – auch beruflich – behindert. Da viele Moorsoldaten Kommunisten waren, beschäftigte sich auch der Verfassungsschutz mit ihren Treffen und beobachtete dabei auch die Journalisten.

Verein „Aktionskomitee für ein DIZ Emslandlager“

1981 wurde mit Unterstützung ehemaliger Häftlinge ein privater gemeinnütziger Verein unter dem Namen „Aktionskomitee für ein DIZ[2] Emslandlager“ gegründet. Sein Ziel war die Errichtung einer Gedenkstätte zur Erforschung, Aufarbeitung und Darstellung der Geschichte der Emslandlager. Den Bemühungen war aber kein Erfolg beschieden. Das Wunschgelände des Vereins nach einem historischen Ort, das ehem. KZ Esterwegen, wurde von der Bundeswehr als Depot in Anspruch genommen.

DIZ in Papenburg

1985 richtete der Verein DIZ Emslandlager in einem gemieteten Haus in Papenburg eine provisorische Dauerausstellung ein.[3] Unter der Leitung Kurt Bucks wurden von hier aus Rundfahrten mit Schulklassen sowie anderen Interessierten und jährlich einmal für ehemalige Häftlinge organisiert. In der Ausstellung wurden Dokumente und Modelle gezeigt. Seminare und Tagungen wurden außerhalb des DIZ durchgeführt. Auf Initiative des Landkreises Emsland wurde mit Unterstützung des Landes Niedersachsen und der Stadt Papenburg 1991 mit einem Neubau begonnen. 1993 wurde er im Rahmen eines internationalen Treffens ehemaliger Häftlinge eingeweiht.

Gedenkstätte Esterwegen an historischer Stelle

„Im Emsland war lange die Legende verbreitet, dass man den Nationalsozialismus stark abgelehnt hat, und das ist zumindest für den Anfang nicht ganz falsch. Aber als die Nazis dann da waren, hat man sich gut angepasst oder musste sich anpassen – je nachdem. Und so haben viele Emsländer das Gefühl, dass sie doch tief verstrickt waren. ... Gerade in einer Region wie dem Emsland schämt man sich auch für das, was der Nachbar verbrochen hat, der Verwandte oder jemand aus dem eigenen Dorf.“

Nachdem jahrzehntelang an historischer Stelle keine Gedenkstätte errichtet werden konnte, beschied der niedersächsische Innenminister Egbert Möcklinghoff, dass eine Erinnerungstafel an der Begräbnisstätte Esterwegen aufgestellt werden dürfe. 2001 übernahm der Landkreis Emsland das Gelände des ehemaligen Lagers in Esterwegen von der Bundeswehr mit dem Ziel, eine zentrale Gedenkstätte für die 15 Emslandlager zu errichten. 2008 wurde vom Landkreis Emsland die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen gegründet. Das DIZ setzt seine Arbeit seit der Einweihung dieser Gedenkstätte in dieser Anlage fort. Knapp sechs Millionen Euro kostete die Gedenkstätte, sie kamen vom Bund, dem Land Niedersachsen, dem Landkreis Emsland und mehreren Stiftungen. Trägerin der Einrichtung ist die Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, Geschäftsführer der Stiftung und Leiter der Gedenkstätte sind seit 2021 Dr. Sebastian Weitkamp und Martin Koers M.A.

„Alle unsere Mitarbeiter, die bisher beim DIZ angestellt sind und die alle fast von Anfang an dabei sind, gehen in die neue Gedenkstätte hinein, ebenso alles, was wir in unseren nun 26 Jahren an Exponaten, Briefen, Zeichnungen und Schnitzereien ehemaliger Lagerinsassen gesammelt haben.“

„Nach mehr als sechs Jahrzehnten haben sie ein wunderbares Haus gebaut – kann man nur hoffen, dass die Erinnerung auch einzieht.“

Am 21. Oktober 2011 wurde die Gedenkstätte im Beisein des Niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister in einem feierlichen Festakt eröffnet.[4] Seit November 2011 steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung.[5] Im Jahr 2015 besuchten 26.790 Menschen die Gedenkstätte.[6]

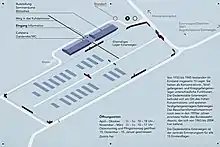

Konzept

Die langjährige Nutzung des KZ-Geländes nach dem Zweiten Weltkrieg stellte die Erinnerungsarbeit vor Herausforderungen, denn viele Spuren waren während der Nutzung durch die Bundeswehr beseitigt worden.

„Die Dimensionen des Geländes, die Punkte, die ganz besonders für Unterdrückung, Eingesperrtsein, ständig bewacht sein, nicht weg können, also für diese ganzen furchtbaren Haftbedingungen, die dafür stehen, die Tore, die Außenmauer, die Wachttürme, sind übersetzt worden in Cortenstahl-Zitate. Stahl als ganz hartes, scharfkantiges Material, gibt dann natürlich auch die Härte als solche wieder, nimmt Bezug auf das Material Stahl der früheren Torfspaten, die die Häftlinge hatten, die Moortransportbahnen, die Schienen und Torfloren, und dann ist es eben so, dass gestalterisch dieser Rost absichtlich eingesetzt worden ist, so ne dunkel braunrote Rostpatina auf diesen Elementen, die sich jetzt in die Landschaft entsprechend einfügen.“

- Die 'Hölle im Moor' – das waren 15 Lager:

Lager VI – Oberlangen[7]

Lager VI – Oberlangen[7]

Lager VIII – Wesuwe[8]

Lager VIII – Wesuwe[8]

Lager X – Fullen[9]

Lager X – Fullen[9]

Lager XIV – Bathorn[10]

Lager XIV – Bathorn[10] Lager XV – Alexisdorf[11]

Lager XV – Alexisdorf[11]

Weg ins Kuhdamm-Moor

Die Gefangenen in den Emslandlagern, die „Moorsoldaten“, mussten das umgebende Moor im Emsland urbar machen. Von der Arbeit im Moor handelt auch das im KZ Börgermoor entstandene Moorsoldatenlied:

„Wohin auch das Auge blickt. Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquickt, Eichen stehn kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor!

...

Doch für uns gibt es kein Klagen, ewig kann´s nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen: Heimat, Du bist wieder mein! Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in´s Moor! Dann ziehn die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten in´s Moor!“

Wenn man die Gedenkstätte verlässt, kann man auf dem Weg in das Kuhdamm-Moor auf den dortigen Moorlehrpfad gehen.

Begräbnisstätte Esterwegen

Auf dem Friedhof Bockhorst/Esterwegen sind 1.315 Gefangene unterschiedlicher Emslandlager begraben. Viele Widerstandskämpfer und auch Gefangene, die aufgrund militärischer und strafrechtlicher Delikte inhaftiert waren, sind dort beigesetzt. Eine Reihe von Verstorbenen sind in ihre Heimatländer umgebettet worden.[12]

„Zum Gedenken an die im Konzentrationslager Esterwegen umgekommenen Opfer des Nationalsozialismus. Ihre sterblichen Überreste ruhen auf der Gräberanlage in Versen.“

Diese Inschrift erweckte den Eindruck: Die jetzt auf dem Friedhof liegenden Toten seien keine Opfer des Nationalsozialismus, deshalb meißelten Mitglieder des Demokratischen Clubs Papenburg den Schluss der Inschrift im Juli 1969 heraus.[13] Später wurde eine Tafel mit anderem Text angebracht:

„Auf diesem Friedhof wurden in den Jahren 1933 bis 1936 Verfolgte des Naziregimes bestattet, die als Häftlinge der Konzentrationslager Börgermoor, Neusustrum und Esterwegen ums Leben gekommen waren. Diese Toten wurden 1955 auf die Gräberanlagen für Opfer der Gewaltherrschaft in Versen (heute Stadt Meppen) verlegt. In den Jahren 1943 und 1944 wurden hier auch Widerstandskämpfer aus mehreren westeuropäischen Ländern beigesetzt, die während des Krieges nach Deutschland deportiert worden waren. Nach dem Krieg wurden sie exhumiert und mit wenigen Ausnahmen in ihren Heimatländern bestattet. In den noch vorhandenen Gräbern ruhen viele Tote, die in den Jahren 1936 bis 1945 als Straf- und Untersuchungsgefangene in den Emslandlagern Börgermoor, Aschendorfermoor, Brual-Rhede, Walchum, Neusustrum, Oberlangen und Esterwegen einer unmenschlichen und grausamen Haft unterworfen waren. Nicht weit von hier – bei Herbrum – ruhen etwa 200 Gefangene des Lagers Aschendorfermoor, die in den letzten Kriegstagen erschossen worden sind. Die in den Emslandlagern verstorbenen Kriegsgefangenen sind auf den Friedhöfen Oberlangen, Wesuwe, Versen, Fullen, Dalum, Füchtenfeld und Neu-Gnadenfeld bestattet. Aller Häftlinge, die in den Emslandlagern gelitten haben, gedenken wir in Bestürzung und Trauer.“

Erinnerungsarbeit in der Gedenkstätte

In der Gedenkstätte Esterwegen werden pädagogische Angebote gemacht:

- altersspezifisch beziehungsweise themenbezogene Vorträge zur Geschichte der Emslandlager

- kurze Einführung und individueller Rundgang durch die Ausstellung

- Erläuterungen zu den Emslandlagern an Übersichtskarte und Luftbild

- Gang über das Lagergelände

- Fahrt zur Begräbnisstätte Esterwegen

- Archivarbeit zu Biografien, Aspekten des Lagerlebens usw. im Gedenkstättenarchiv

- Projekttage oder -wochen mit thematischen Schwerpunkten für Jugendgruppen – falls gewünscht auch mit praktischer Arbeit im Gelände

- Tagesseminare zu Aspekten der Emslandlager – vor allem für Erwachsene

- Herbstschulen im Bundesprogramm „Jugend erinnert“[15]

- Exkursionen zu den Standorten der anderen ehemaligen Lager

Prominente Gefangene in den Emslandlagern

Literatur

- Fietje Ausländer: Ein „digitales Gedächtnis“ der Emslandlager: Projekt „Vorarbeiten für ein virtuelles Häftlingsarchiv. Sicherung, Erweiterung und Verzeichnung der Zeitzeugenquellen und dokumentarischen Bestände des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) Emslandlager“. In: DIZ-Nachrichten/ Aktionskomitee für ein Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager e.V. – Papenburg. 2009, Nr. 29, S. 48–51 : Ill.

- Kurt Buck: Auf der Suche nach den Moorsoldaten. Emslandlager 1933 – 1945 und die historischen Orte heute, Papenburg, 6. Auflage 2008, ISBN 978-3-926277-16-9

- Henning Harpel: Die Emslandlager des Dritten Reichs. Formen und Probleme der aktiven Geschichtserinnerung im nördlichen Emsland 1955–1993. In: Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte (Hrsg.): Emsländische Geschichte Bd. 12. Haselünne 2005, S. 134–239.

- Bernd Faulenbach, Andrea Kaltofen (Hrsg.): Hölle im Moor. Die Emslandlager 1933–1945. Wallstein, Göttingen 2017, ISBN 978-3-8353-3137-2.

- Wolfgang Langhoff: Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager, Verlag Neuer Weg, Essen, 10. Aufl. 2002

- Dirk Lüerßen: Wir sind die Moorsoldaten. Die Insassen der frühen Konzentrationslager im Emsland 1933 bis 1936 – Biographische Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen kategorialer Zuordnung der Verhafteten, deren jeweiligen Verhaltensformen im Lager und den Auswirkungen der Haft auf die weitere Lebensgeschichte. Dissertation, Universität Osnabrück 2001 (Volltext als PDF (Internet-Archiv), 2,79 MB (Memento vom 9. Juni 2007 im Internet Archive)).

- Theo Paul: Esterwegen – Erinnerung braucht Orte. Ein neues Kloster am Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers. In: Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, ISSN 0027-299X, Jg. 62 (2009) S. 21–24.

- Elke Suhr: Die Emslandlager. Die politische und wirtschaftliche Bedeutung der emsländischen Konzentrations- und Strafgefangenenlager 1933–1945. Verlag Donat & Temmen, Bremen 1985, ISBN 3-924444-07-2 (zugl. Dissertation, Universität Oldenburg 1984).

Weblinks

- Offizielle Seite der Gedenkstätte Esterwegen

- Frank Keil, taz 30. Oktober 2011: "Später Sinneswandel"

- Zu Besuch in Esterwegen (11. März 2010)

- Was geschah in den Emslandlagern? (Ergebnisse der Projektarbeit einer Schule aus Friedrichsfehn)

- Radio Bremen (9. November 2011) / Gesprächszeit Gedenkstätte Esterwegen

- Die Emslandlager und ihre Folgen: Eine Geschichte von 1933 bis in die Gegenwart, emskopp.de, 1. Oktober 2011 (Memento vom 8. November 2014 im Internet Archive)

Einzelnachweise

- Ruth Hunfeld, Die Mauer des Schweigens wird gebrochen, Sendung des NDR am 30. Oktober 2010 (Memento vom 3. November 2011 im Internet Archive)

- DIZ = Dokumentations- und Informations-Zentrum

- Simone Schnase: Ärger um Erinnerungsarbeit im Emsland: Der Burgfrieden bröckelt. In: Die Tageszeitung: taz. 9. August 2019, ISSN 0931-9085 (taz.de [abgerufen am 20. Oktober 2019]).

- Robert von Lucius: Nicht im Moor vergessen: Esterwegen – als Gedenkstätte eingeweiht. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. Oktober 2011, S. 2.

- Eine Gedenkstätte für "die Hölle im Moor",NDR, 31. Oktober 2011 (Memento vom 31. Oktober 2011 im Internet Archive)

- Knapp 27 000 Besucher in der Gedenkstätte Esterwegen. welt.de, 22. Februar 2016, abgerufen am 22. Februar 2016.

- Lager 6 / Oberlangen

- Lager 8 / Wesuwe

- Lager 10 / Fullen

- Lager 14 / Bathorn (Memento vom 5. Oktober 2007 im Internet Archive)

- Lager 15 / Alexisdorf (Memento vom 5. Oktober 2007 im Internet Archive)

- https://www.gedenkstaette-esterwegen.de/geschichte/gedenkbuch

- Auf der Suche nach den Moorsoldaten, Pädagogische Handreichungen des Volksbundes (PDF; 822 kB)

- Gedenkplatte am Eingang der Begräbnisstätte Bockhorst/Esterwegen

- https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/gezielte-auseinandersetzung-mit-der-ns-zeit-159638

- Hartmut Soell: Fritz Erler, Bd. 1 (Internationale Bibliothek, Bd. 100), J.H.W. Dietz Nachf., Berlin, Bonn-Bad Godesberg 1976, S. 53–57, ISBN 3-8012-1100-2.