Gau Berlin

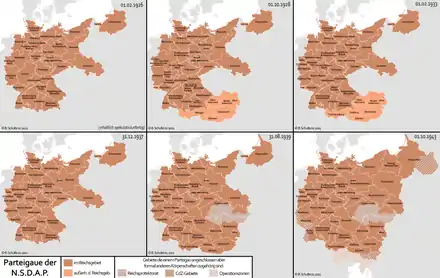

Der Gau Berlin war eine Verwaltungseinheit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP). Er bestand seit 1928.

Geschichte und Struktur

Dieser Parteigau ist am 1. Oktober 1928 vom Gau Berlin-Brandenburg (gegründet 1925) abgeteilt worden. Das Gebiet entsprach 1933 dem der Reichstagswahlkreise 2 (Berlin), 3 und 4 (Potsdam I, Potsdam II). Der Gau umfasste Groß-Berlin, so dass auch die Bezeichnung Gau Groß-Berlin aufkam. Gauleiter war seit 1926 Joseph Goebbels, der im „roten Berlin“ die Parteiorganisation stark straffte, auf Provokation und Straßenkampf (mit Hilfe von Reinhold Muchow) setzte und in Richtungskämpfen immer zu Hitler hielt (gegen den SA-Führer Walther Stennes). Goebbels' langjähriger Vertreter war Artur Görlitzer, der aber kaum wahrgenommen wurde. Das Gauhaus lag seit 1932 in der Voßstraße 11. Goebbels war Herausgeber der aggressiven Parteizeitung „Der Angriff“. Gauschulungsleiter 1933 bis 1936 war Walther Schulze-Wechsungen, Gauwirtschaftsberater der Bankier Heinrich Hunke. Gauamtsleiter waren eine Reihe von Spitzenfunktionären der NSDAP, die auch hohe Funktionen in den Reichsministerien innehatten: Hans Fabricius im Amt für Beamte, Kurt Kummer im Amt für Agrarpolitik, Leonardo Conti im Amt für Volksgesundheit, Werner Wächter im Gaupropagandaamt, Herbert Treff im Amt für Kommunalpolitik, Reinhard Neubert im Gaurechtsamt, Hans Meinshausen im Amt für Erzieher, Alfred Spangenberg als Gauobmann der DAF.

Reichspropagandaminister Goebbels wurde Reichsverteidigungskommissar für den Gau am 16. November 1942. Im Oktober 1944 wurde er für die Aufstellung des Volkssturmes verantwortlich, die der SA-Führer Günther Gräntz wahrnahm. Die Einwohnerzahl lag theoretisch bei über 4,3 Mio. Menschen auf 884 km³, tatsächlich viel niedriger (siehe Einwohnerentwicklung von Berlin#1920–1949). Als die Stimmung in Berlin wegen der Bombardierungen sank, wurde er mit der Gauleitung sehr unzufrieden und wechselte mehrfach die Stellvertreter aus.

1933 wurde Hermann Göring Reichsstatthalter für den Freistaat Preußen und die Hauptstadt Berlin. Julius Lippert wurde Staatskommissar für Berlin, der für die Säuberung der Stadtverwaltung verantwortlich war. Von 1937 bis 1940 wurde er zusätzlich zum Oberbürgermeister ernannt und trug den Titel Stadtpräsident mit den Befugnissen eines preußischen Regierungspräsidenten. Ludwig Steeg folgte ihm, offiziell aber erst im Februar 1945.

In der Reichshauptstadt wollte Hitler eine riesige Umgestaltung zu einer neuen Welthauptstadt Germania nach dem Sieg im Weltkrieg umsetzen, wofür Albert Speer bereits die Planungen vorlegte. Im Jahr 1936 schufen die Olympischen Spiele ein weltweit beachtetes Forum für die Stadt Berlin.

Führende Funktionäre

Gauleiter

- Joseph Goebbels (1. Oktober 1928 – 1. Mai 1945)

- April 1931: Ernst Wetzel (anlässlich der Revolte der Berliner SA gegen die Parteiführung der NSDAP vom SA-Kommandeur für Ost-Deutschland, Walther Stennes, anstelle des von ihm für abgesetzt erklärten Goebbels, als neuer Gauleiter bzw. Gegen-Gauleiter (analog einem Gegenpapst) "eingesetzt")[1]

Stellvertretende Gauleiter

- Kurt Daluege (zugleich Führer der Berliner SA) (1926–1928)[2]

- Hans Meinshausen (1. November 1930 – März 1933)

- Artur Görlitzer (13. März 1933 – Ende 1943)

- Johannes Engel (beauftragt Anfang 1944)

- Gerhard Schach (17. März 1944–1945)

Gaugeschäftsführer

- Franz Wilke (1928 ? - Oktober 1930)

Siehe auch

Literatur

- Peter Longerich: Goebbels. Biographie. Siedler Verlag, München 2010, ISBN 978-3-88680-887-8.[3][4][5]

- Michael Wildt/Christoph Kreutzmüller (Hg.): Berlin 1933–1945: Stadt und Gesellschaft im Nationalsozialismus, Siedler, 2012 teilweise online

Weblinks

- Michael Rademacher: Der Gau Berlin. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

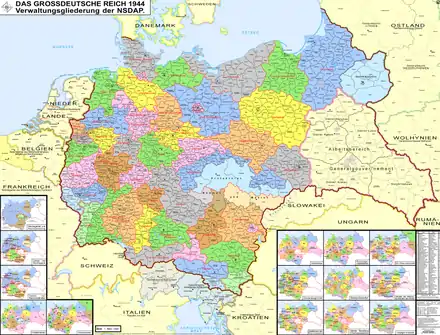

- Übersicht über die Parteigaue der NSDAP

Einzelnachweise

- Siehe zum Beispiel die Wiedergabe der entsprechenden Pressebekanntmachung Stennes' in "Der Krach um Hitler", in: Vorwärts vom 3. April 1931 (Morgenausgabe)

- Shlomo Aronson: Heydrich und die Anfänge des SD und der Gestapo: 1931–1935, 1967, S. 77.

- Joseph Goebbels: Der letzte Fanatiker. In: profil. 13. November 2010.

- Joseph Goebbels – Narziss von Hitlers Gnaden.. In: Welt Online. 15. November 2010.

- Willi Winkler: NS-Diktatur: Biographie. Goebbels und sein Christus, der Adolf hieß. In: Süddeutsche.de. 15. November 2010; unter dem Titel „Ich bin der Mittelpunkt und alles dreht sich um mich.“ In: Süddeutsche Zeitung. Nr. 264, 15. November 2010, S. 11.