Free Banking

Free Banking (auch Bankfreiheit) beschreibt die Idee eines Bankwesens, in dem Banken den gleichen (staatlichen) Regulierungen unterliegen wie andere Unternehmen und keine besonderen staatlichen Vorschriften, Restriktionen oder Privilegien für Unternehmen des Bankensektors existieren.[1] Selbst unter den Laissez-faire-Befürwortern ist nur eine Minderheit für die Realisierung dieser Idee.[2]

Überblick

Heute gehört das Bankwesen zu den am stärksten regulierten Bereichen der Volkswirtschaft. In der Vergangenheit gab es Phasen, in denen in einzelnen Staaten einzelne Restriktionen oder Privilegien nicht vorhanden waren oder aufgehoben wurden, in denen Einschränkungen der Bankfreiheit somit geringer waren als heute. Vollkommene Bankfreiheit gab es auch in diesen Phasen nicht.

Vertreter eines Free Banking fordern vielfach, dass keine Zentralbanken bestehen sollen und jedermann das Recht haben soll, unbeschränkt und ohne jede Währungsdeckung Banknoten zu emittieren. Im Gegenzug soll kein gesetzliches Zahlungsmittel bestehen, Marktteilnehmer also nicht gesetzlich dazu verpflichtet sein, von bestimmten Institutionen in Umlauf gebrachtes Geld als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen zu akzeptieren.

Dies würde bei konsequenter Umsetzung den Wechsel von dem heute in der Regel zweistufigen Bankensystem mit öffentlichen bzw. quasiöffentlichen Zentralbanken zur Geldversorgung und privaten Geschäftsbanken zur Kreditversorgung zu einem einstufigen Bankensystem, bestehend nur aus Geschäftsbanken mit Notenausgabe, bedeuten. Theoretisch ebenso denkbar wäre grundsätzlich auch der Übergang zu einem einstufigen Bankensystem, bestehend nur aus einer Zentralbank mit Kreditvergabe ohne Geschäftsbanken, dies allerdings im genauen Gegensatz zum Ansatz des Free Banking.

Diese Position ist in der Wirtschaftswissenschaft in der Minderheit. Anhänger finden sich besonders im Umfeld der Mont-Pèlerin-Gesellschaft, der Österreichischen Schule und bei Anhängern der Ökonomen Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Murray Rothbard. Überwiegend wird die Gegenposition vertreten, dass die Besonderheiten des Kreditwesens eine Bankenregulierung notwendig machen. Zur Zeit und auch historisch befürworten nur wenige Wirtschaftswissenschaftler Free-Banking-Theorien. Die Rezeption entsprechender Publikationen in der Fachwissenschaft ist gering.

Merkmale

Im Folgenden[3] werden die Merkmale des Bankwesens erläutert, wie es sich unter Free Banking entwickelt hat. Da historische Beispiele rar sind und von historischen Besonderheiten abstrahiert wird, stützt sich diese Beschreibung in erster Line auf theoretische Überlegungen, die jedoch im Einklang mit historischen Erkenntnissen stehen.

Konkurrierende Währungsanbieter

Das Bankwesen hat sich in einer Situation entwickelt, in der das gängige Zahlungsmittel Gold- bzw. Silbermünzen waren. Da das Zahlen mit Münzen unpraktisch ist, begannen die Menschen ihr Gold bei Personen zu lagern, die ohnehin größere Mengen davon aufbewahren mussten, etwa Goldschmiede und Händler. Als Quittung gaben die Goldschmiede Zertifikate heraus, die den Inhaber berechtigten, bei einem Goldschmied eine bestimmte Menge Gold abzuheben. Statt Goldmünzen wurden diese Zertifikate gängiges Zahlungsmittel. Da jeweils nur ein kleiner Teil des bei einem Goldschmied hinterlegten Goldes abgehoben wurde, war es dem Goldschmied möglich, mehr Goldzertifikate auszugeben, als er mit Gold decken konnte. Dieses Verfahren wird heute als Teilreserveverfahren bezeichnet. Ab diesem Punkt betrieben die Goldschmiede das Geschäft einer Bank. Für sie wurde es attraktiv, die Einlagen zu verzinsen, da sie untereinander um diese konkurrierten. Darüber hinaus konkurrierten Banken darin, dass die von ihnen ausgegebenen Zertifikate (Banknoten) wertbeständig bleiben. Die überzeugendste Garantie dafür war, dass die Zertifikate in Gold konvertiert werden konnten. Durch diese Garantie war der Wert der Noten an den des Goldes gebunden. Einige Vertreter des Free Banking, wie J. G. Hülsmann, kritisieren, dass das Teilreserveverfahren eigentlich Betrug darstelle und der Vertragsbruch, der sich einstellt, wenn eine Bank ihrer Verpflichtung, Noten in Gold zu tauschen, nicht nachkommt, nicht ausreichend bestraft werde.[4] Mit dem Teilreserveverfahren geht unvermeidlich das Risiko von Bank Runs einher.

Clearing-Systeme

Das Geschäft einer Bank wird durch die Akzeptanz der von ihr ausgegebenen Noten begrenzt. Zwei Banken können einen Wettbewerbsvorteil erhalten, indem sie sich gegenseitig verpflichten, die Noten der jeweils anderen Bank zu akzeptieren, was auch die allgemeine Akzeptanz erhöht. Es zeigt sich, dass die praktikabelste Art, den Notenaustausch zu organisieren, ist, regelmäßig zentrale Clearing-Treffen abzuhalten, in denen die Banken ihre Noten zurückerhalten und die Differenzen ausgezahlt werden. Ein historisches Beispiel ist die New York Clearing House Association im späten 19. Jahrhundert. Clearing-Systeme erfüllen eine wichtige Funktion, da durch sie überemittiertes Geld, also Geld, das nicht als Zahlungsmittel gebraucht wird und Inflation oder Instabilität hervorrufen könnte, schneller aus dem Umlauf entfernt wird.

Geldmärkte

Die Liquidität von Banken ist zufälligen Schwankungen unterworfen. Diese lassen sich zwar weitgehend ausgleichen, indem die Bank Anlagen verkauft, jedoch bleibt ein Risiko unvorhergesehen großer Schwankungen, welche die Bank in die Illiquidität treiben können. Diesem Risiko kann begegnet werden, indem sich Banken, die knapp an Liquidität sind, bei solchen, die über überschüssige Mittel verfügen, kurzfristig Geld leihen. In einem Währungswesen mit Zentralbank können die Banken darauf vertrauen, dass diese ihnen die nötigen Gelder leiht. Da diese Gelder in unbegrenzter Höhe zur Verfügung stellen kann, ist es den Banken möglich, ihre Reserven auf ein Maß abzusenken, mit denen sie unter Free Banking nicht überlebensfähig wären (siehe auch Geldmarkt).

Optionsklauseln

Da das Banksystem als Ganzes nicht in der Lage ist, allen Zahlungsverpflichtungen gleichzeitig nachzukommen, kann die Situation auftreten, in der die Geldmärkte ausgetrocknet sind, d. h. auch zu ungewöhnlich hohen Zinssätzen niemand willens ist, den Banken Geld zu leihen. Dann ist ein Zusammenbruch des Finanzsystems denkbar. Banken können diese Gefahr vermeiden, indem sie die Zahlungsverpflichtungen der Noten verändern. Anstelle der Verpflichtung, die Noten jederzeit in Hartgeld umzutauschen, können sie sich das Recht vorbehalten, die Auszahlung für eine im Voraus festgelegte Zeitspanne auszusetzen und zur Kompensation einen Zins zu zahlen. Die genauen Konditionen werden so gewählt sein, dass die Banken diese Optionsklauseln nur in Notfällen anwenden werden, da die Noten ansonsten nicht angenommen würden. Der Zinssatz würde etwas über dem Durchschnitt des Geldmarktzinses der letzten Monate liegend festgesetzt, so dass sichergestellt ist, dass es für die Bank normalerweise günstiger ist, sich auf den Geldmärkten Liquidität zu beschaffen, als die Optionsklauseln auszulösen.

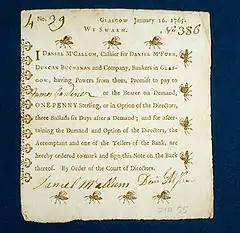

In Krisenzeiten kann der Zins auf den Geldmärkten jedoch so weit steigen, dass es für die Banken günstiger wird, die Zahlung auszusetzen, als die Geldmärkte zu belasten. Sie können sogar die Zahlung aussetzen und das Geld weiterverleihen und so dazu beitragen, den Engpass an Liquidität zu überwinden. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Optionsklauseln das Risiko von Bank Runs eliminieren, die sich aus der sich selbst erfüllenden Erwartung ergeben, ein solcher stehe bevor. Wenn eine Bank ohne Optionsklauseln einen Kassensturm erleidet, gehen die Anleger leer aus, die als letzte die Einlösung ihrer Noten verlangen. Bei einer Bank mit Optionsklausel wird das verfügbare Geld dagegen auf jeden aufgeteilt, der das Einlösen verlangt hat. Daher entfällt der Vorteil, als erster die Noten einzulösen. Noten mit Optionsklauseln waren in Schottland von 1730 bis 1765 anzutreffen.

Spekulative Free-Banking-Konzepte

In der Free-Banking-Theorie gab es verschiedene Spekulationen, wie sich das Finanzsystem ohne staatlichen Einfluss entwickeln würde. J. G. Hülsmann bezweifelt, dass das Teilreserveverfahren mit Eigentumsrechten vereinbar sei. Das Teilreserveverfahren habe negative Auswirkungen, es führe zu Inflation und beschwöre das Risiko von Bank Runs herauf. Hülsmann zufolge wäre jedes Geld in einer Wirtschaft ohne staatliche Einflüsse Warengeld, da Geld, das keinen Wert hat, der über die monetäre Verwendung hinausgeht, mit dem Risiko eines totalen Wertverlustes behaftet ist.[5]

Weitere Entwicklung nach Kevin Dowd

Kevin Dowd beschreibt eine Entwicklung, die das Finanzsystem, ausgehend vom Teilreservesystem, nehmen könnte.

In einem ersten Schritt würden Noten zunehmend nicht gegen Gold, sondern gegen andere Anlageformen eingelöst, etwa Forderungen gegenüber anderen Banken oder Firmen. Die Öffentlichkeit würde das akzeptieren, solange die angebotenen Anlageformen wertstabil und als Zahlungsmittel akzeptiert seien. Sie würde diese sogar dem Gold vorziehen, da sie einfacher zu handhaben sind. Die Banken haben zunächst den Vorteil, dass es billiger ist, solche Rückzahlungsmedien (redemption medium) aufzubewahren als Gold. Bedeutender ist, dass die Banken die Rückzahlungsmedien auf breiteren Märkten einkaufen können und es ihnen möglich ist, mit ihren Noten höhere Preise als die Parität zum Goldpreis zu zahlen. Mit ihren Noten weniger Gold zu kaufen, als es dem Nennwert entspricht, ist den Banken vertraglich untersagt, da sie den Wert der Noten zum Gold stabil halten müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf den Märkten neue Tilgungsmedien einkaufen können, steigt, was den Banken ermöglicht, die Reservequote zurückzufahren. Für die Volkswirtschaft als Ganzes ist ein solcher Schritt positiv, da das Finanzsystem auf großflächige Rückzahlungsforderungen nicht mehr mit dem Anheben der Zinsen reagieren muss, was negative ökonomische Auswirkungen hätte.[6]

In einem zweiten Schritt kann die Verpflichtung, Noten gegen Gold einzutauschen, gegen die Verpflichtung ersetzt werden, Noten gegen Finanzinstrumente mit dem gleichen Wert von Gold einzutauschen. Einer solchen Verpflichtung können die Banken nachkommen, indem sie am Goldmarkt oder billiger am Futuremarkt für Gold intervenieren. Wenn eine Bank mehr Noten ausgibt, als von anderen gehalten werden, würde Geld überemittiert und wird das den Wert der Noten senken; davon wird schließlich auch das Austauschverhältnis von Noten und Gold betroffen sein. Durch geeignete Geschäfte auf den Goldmärkten müsste die Bank das Austauschverhältnis wieder stabilisieren. Durch solche Geschäfte wird die Anzahl ausstehender Noten (also Verbindlichkeiten der Bank) reduziert, zugleich müsste sie Aktiva verkaufen, um die Geschäfte zu finanzieren. Die überemittierten Gelder werden also wieder vom Markt genommen. Die Banken sind nicht mehr darauf angewiesen, Goldreserven zu halten, sondern benötigen lediglich hinreichend liquide Aktiva.[7]

In einem dritten Schritt kann die Rolle von Gold durch eine Ware oder einen Warenkorb ersetzt werden, deren Wert im Verhältnis zu anderen Gütern weniger schwankt, als es bei Gold der Fall ist. Da die Aktiva der Banken von dem Wert aller möglichen Güter abhängen, die Passiva jedoch in Gold notiert sind, entsteht ihnen durch einen Standard mit schwankender Kaufkraft ein Risiko. Daher ist es für sie sinnvoll, den Standard zu ersetzen. Ein stabiler Standard hat auch für die Allgemeinheit positive Auswirkungen, da die Preissignale zuverlässiger werden und Fehlallokationen vermieden werden können.[8]

Free Banking nach Friedrich August Hayek

Auch Hayek hat über Free Banking spekuliert. Seine Vorstellung beschreibt er in Denationalisation of Money. Anders als Dowd geht Hayek davon aus, dass die Banken keine vertraglichen Verpflichtungen eingehen, den Wert ausgegebener Noten zu stabilisieren. Es sei ausreichend, dass die Öffentlichkeit Währungen von Banken abweist, denen es nicht gelingt, den Wechselkurs stabil zu halten. Die Banken müssten den Wert des Geldes aufrechterhalten, um im Geschäft zu bleiben. Die Methode, mit der sie dieses Ziel verfolgen, unterscheidet sich von der, die Dowd vorgeschlagen hat. Da es den Banken möglich ist, ihre Währung zum Marktwert zurückzukaufen, und sie nicht auf einen Wertstandard festgelegt sind, ist es für sie sinnvoll, die Verpflichtungen, die aus den Noten entstehen, durch Aktiva auszugleichen, deren Wert proportional zu dem der Noten ist. Geeignet wären kurzfristige Kredite. Um den Wert der Noten zu regulieren, würden die Banken das Angebot an kurzfristigen Krediten ausdehnen oder einschränken, ähnlich wie es die Zentralbanken heute tun. Auf diese Weise würden die Banken die Risiken vermeiden, die entstehen, weil der Wert der Aktiva und Passiva zueinander schwanken kann.

Hayek betont, dass Notenbanken eine dauerhafte Überrendite erzielen können, weil sie zu einem Zins von Null leihen können (vergleiche Seigniorage). Man kann das folgendermaßen verdeutlichen: Für ein Individuum sind Kassenhaltung und Investition getrennte Handlungen, nicht jedoch für die Wirtschaft als Ganzes, für die alle Gelder, die nicht dem Konsum dienen, Ersparnis darstellen. Eine Notenbank kann auf die Ersparnisse zugreifen, die entstehen, wenn jemand Bestände an einer Währung aufbaut, indem sie die Geldmenge ausweitet und damit die Ersparnisse entwertet. (Der Zusammenhang zwischen Geldmenge und dem Wert des Geldes wird durch die Quantitätstheorie des Geldes beschrieben.) Eine Notenbank, die den Wert ihrer Währung konstant hält, kann die Geldmenge nur ausweiten, wenn die Nachfrage nach Beständen an dieser Währung wächst. Die Ersparnisse, die die Halter der Währung bilden, entsprechen genau den Geldern, die die Notenbank neu in Umlauf gibt und für die sie Anlagen einkaufen kann. Greifen die Halter wieder auf ihre Ersparnisse zu und bauen ihre Währungsbestände ab, muss die Notenbank im gleichen Ausmaß Gelder zurückkaufen. In diesem Sinne haben die Halter der Notenbank ihre Ersparnisse geliehen. Hayek befürchtet, dass die Überrenditen zu politischen Begehrlichkeiten führen.

Historische Erfahrungen

Schottland zwischen 1716 und 1844

In Schottland gab es zwischen 1716 und 1844 eine Periode geringer Einschränkungen der Bankfreiheit, in der Banken eigene Banknoten auf der Grundlage eines Goldstandards in Umlauf brachten.[9] Dominiert wurde das Banksystem von der Bank of Scotland, der Royal Bank of Scotland und der British Linen Bank, welche vom schottischen Parlament mit dem Privileg der begrenzten Haftung ausgestattet waren.[10] Konkurrierende Banken erhielten nur dann eine Erlaubnis, eigene Banknoten in Umlauf zu bringen, wenn die Anteilseigner sich dazu bereit erklärten, mit ihrem Privatvermögen uneingeschränkt für Verbindlichkeiten der Bank zu haften.

Zwischen einzelnen Banken wurden gelegentlich Notenduelle ausgefochten. Dabei sammelt eine Bank über einen längeren Zeitraum die Noten eines Konkurrenten und verlangt dann auf einen Schlag ihre Einlösung mit dem Ziel, den Konkurrenten in die Zahlungsunfähigkeit zu treiben und so Marktanteile zu erobern. Für das System als Ganzes ist dieses Verhalten förderlich, da überschüssige Liquidität schnell vom Markt genommen wird und es disziplinierend auf die einzelnen Banken wirkt.

1730 musste die Bank of Scotland nach einem solchen Duell vorübergehend schließen. In der Folge stattete sie ihre Noten mit Optionsklauseln aus, um gegen solche Attacken besser geschützt zu sein. Das war das erste Mal in der Geschichte, dass solche Klauseln überliefert sind. Die Bank of Scotland nahm sich das Recht, die Rückzahlung um sechs Monate zu vertagen, wenn sie eine Entschädigung von sechs Penny pro Pfund zahlte (was einem Jahreszins von 5 % entspricht). Die anderen großen Banken übernahmen diese Innovation zunächst nicht. Dennoch zirkulierten Noten mit und ohne Optionsklauseln zum Nennwert nebeneinander. Das zeigt, dass Optionsklauseln von der Öffentlichkeit akzeptiert wurden, auch wenn Alternativen verfügbar waren. In dieser Zeit war das Bankgeschäft neu, und man brauchte einige Zeit, um die Erfahrungen zu sammeln, wie viele Reserven notwendig waren, wie mit Liquiditätsengpässen umzugehen war und wie mit der Konkurrenz. So dauerte es bis 1771, bis ein Clearing-System eingerichtet wurde.

In den 1760ern kam es zu einer Liquiditätskrise. Die Zinsen in London zogen stark an – zeitweise betrug die Zinsdifferenz 4 bis 5 %. In der Folge floss Gold aus Schottland ab, was die Liquidität der Banken bedrohte. Diese suchten nach Methoden, um sich zu schützen. 1762 hatten alle Banken Optionsklauseln eingeführt. Zudem wurde das Kreditvolumen reduziert und wurden die Zinssätze auf Einlagen angehoben. Nach einer kurzfristigen Erholung flammte die Krise erneut auf, als 1763 eine Amsterdamer Bank zusammenbrach und in ganz Europa eine Flucht ins Gold einsetzte, die die Zinsen in London wieder ansteigen ließ. Im März 1764 wendeten sowohl die Bank of Scotland als auch die Royal Bank ihre Optionsklauseln an. Zudem strichen sie die Kreditvergabe weiter zusammen und erhöhten die Anlagezinsen. Die Öffentlichkeit war mit diesen Maßnahmen sehr unzufrieden und forderte den Gesetzgeber auf, einzuschreiten. 1765 wurde ein Gesetz erlassen, das Noten unter einem Nennwert von einem Pfund und Optionsklauseln verbot. Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit war, dass die Optionsklauseln den Geldwert destabilisierten. Es kann jedoch spekuliert werden, ob die schottische Wirtschaft in der Krise einen externen, deflationären Schock erlitt. Durch das Verwenden der Optionsklauseln wurde die Verbindung zwischen Notenwert und Goldwert unterbrochen, so dass in den Größen von Noten der Wert der Güter des täglichen Bedarfs nicht wuchs. Die Optionsklausen hätten dann den externen Schock abgewehrt.[11]

Rondo Cameron merkte an, dass in der Free-Banking-Periode das Wachstum Schottlands günstiger ausfiel als in England oder Frankreich. Sie gilt unter Wirtschaftshistorikern als erfolgreich.[10] Der Ökonom und politische Philosoph Murray Rothbard bezweifelte, dass es sich in Schottland zwischen 1716 und 1844 um eine Free-Banking-Periode gehandelt hat. Zwischen 1797 und 1821 verweigerten die schottischen Banken die Rückzahlung ausstehender Noten und Guthaben in Hartgeld, was nach schottischem Recht illegal war, aber durch die Rückendeckung durch die englische Regierung möglich war. Die schottischen Banken verließen sich nicht auf ihre eigenen Goldreserven, sondern vertrauten auf die Hilfe aus England.

Rothbard weist die These zurück, dass das schottische Banksystem dem englischen überlegen gewesen sei. Zwar gab es in Schottland weniger Bankzusammenbrüche als in England, für die Volkswirtschaft relevant sei jedoch, dass die inflationäre Ausdehnung der Geldmenge beschränkt wird. Hier habe es keinen Vorteil gegeben, da die schottischen Banken die Kreditmenge zyklisch expandierten und kontrahierten.[12]

USA von 1837 bis 1865

Im Jahr 1837 zog sich die amerikanische Bundesregierung aus der Gesetzgebung bezüglich Banken zurück, die Verantwortung für die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Bankgewerbe lag ganz bei den Gliedstaaten. Einige von ihnen erließen Gesetze, welche Banken erlaubten, eigene Banknoten in Umlauf zu bringen.[13]

Die Bankfreiheit war allerdings weiterhin wesentlich eingeschränkt. Häufig waren Banken gesetzlich dazu verpflichtet, Anleihen der Staaten als Deckung für in Umlauf gebrachte Noten zu verwenden. Der Wertverlust solcher Anleihen führte zum Bankrott vieler Banken.[14]

Weitere Erfahrungen

Australien hatte im 19. Jahrhundert ein Finanzsystem mit extrem wenigen Regulationen. In den 1890ern verursachte ein Immobiliencrash den Ausfall mehrerer Banken. Diese konnten sich restrukturieren und später erneut öffnen.[15]

In Kanada lag von 1817 bis 1935 ein Free-Banking-System vor. Selbst in der Weltwirtschaftskrise gab es hier keine Zusammenbrüche von Banken. 1935 wurde eine Zentralbank in der Hoffnung gegründet, durch Inflationierung der Geldmenge Depressionen abwehren zu können.[10]

In Schweden wurde 1824 das Monopol der Riksbank, Noten herauszugeben, abgeschafft und erst 1897 bis 1904 wieder eingeführt. Verschiedene Wirtschaftshistoriker wie Lars Sandberg und Ögren vertreten die Meinung, dass die Entwicklung eines fortschrittlichen Banksystems den wirtschaftlichen Erfolg Schwedens vor dem Ersten Weltkrieg erklärt.[10]

Im Laufe der liberalen Revolutionen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Schweiz wurde auch das Banksystem dereguliert. So erlaubten mehrere Kantone den Banken das Herausgeben von eigenen Noten. Dies führte dazu, dass es drei Typen von notenemittierenden Banken gab: kommerzielle, kantonale, von den kantonalen Regierungen geführte, und lokale, die sowohl Privatpersonen als auch Gemeinden gehörten. Die kantonalen Banken hatten einige Privilegien wie Steuer- und Gebührenfreiheit sowie Vollwertigkeit bei Steuerzahlungen. 1881 wurde die private Notenherausgabe ganz verboten, und Banken wurden gezwungen, fremde Noten zum Nennwert anzunehmen. Damit wurde die Notwendigkeit, zwischen einzelnen Noten zu differenzieren, stark gemindert, und Überemission war die Folge. In den 1890ern wurde das Banksystem weiter zentralisiert und 1907 eine Zentralbank mit Geldmonopol gegründet.[10]

1860 verabschiedete Chile ein Gesetz, das jedermann den Eintritt in das Bankgeschäft und die Emission von privaten Noten ermöglichte. Praktisch wurde dieses Gesetz durch Privilegien an Banken untergraben, die das staatliche Defizit finanzierten. Ihre Noten wurden vom Staat zum Nennwert angenommen, was ihnen einen starken Wettbewerbsvorteil bot. Diese Banken hatten den Anreiz, die öffentlichen Schulden zu monetarisieren, d. h. Kredite an den Staat durch das Ausweiten der Geldmenge zu finanzieren. Dadurch wurde die Konvertibilität untergraben, was 1878 zu einer Finanzkrise führte, in deren Verlauf die Konvertibilität ganz eingestellt wurde. 1879 begann der Staat selbst, inkonvertible Noten als gesetzliches Zahlungsmittel herauszugeben. 1880 wurde die Konvertibilität wieder eingeführt, blieb jedoch nutzlos, da die Banken ihren Umtauschpflichten mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel nachkamen. 1895 kehrte Chile zum Goldstandard zurück, indem es die eigenen Noten gegen Gold tauschte. 1898 wurde die Emission von Noten schließlich wieder monopolisiert. Trotz der genannten Probleme konnte in der Free-Banking-Phase das Bankgeschäft ausgeweitet werden. Diese Phase fiel mit einer Zeit starken Wirtschaftswachstums zusammen.[10]

Konsequenzen staatlicher Eingriffe für das Finanzsystem

Staatliche Eingriffe in das Finanzsystem führen gemäß der Free-Banking-Theorien zur Destabilisierung des Finanzsystems und zur langfristigen Verringerung der Kaufkraft der jeweiligen Währung. Die Senkung des Geldzinses durch geldpolitische Maßnahmen führt laut der monetären Überinvestitionstheorie zu künstlichen Boomphasen, die wiederum scharfe wirtschaftliche Abschwünge zur Folge haben.

Konsequenzen staatlicher Zinspolitik

Laut der von Friedrich August von Hayek entwickelten Konjunkturtheorie ergibt sich in einem freien Markt der Gleichgewichtszins aus den Zeitpräferenzraten der Sparer und der zu einem gegebenen Zinssatz realisierbaren Investitionsmöglichkeiten.[16] Der Theorie zufolge ermöglichen geldpolitische Maßnahmen ein Absinken des Zinssatzes unter den Marktpreis. Dies wiederum veranlasst Unternehmer dazu, ihre Tätigkeiten auszuweiten, indem sie Investitionen realisieren, die zuvor unrentabel gewesen wären. Da aber das zusätzliche Angebot an Krediten nicht mit einem zusätzlichen Angebot an zur Investition zur Verfügung stehenden Gütern verbunden sei, führe die zusätzliche Nachfrage an Produktionsfaktoren zu steigenden Preisen der Faktoren, die knapp sind, etwa Löhne oder Rohstoffe.

Werden die steigenden Faktorpreise auf die Kunden abgewälzt, verfehlen diese ihre angestrebte Zeitpräferenz, sie hätten weniger konsumiert, als im Verhältnis zu ihrer Ersparnis beabsichtigt. Sie würden ihre Ersparnis reduzieren und damit eine Wirtschaftskrise auslösen, da wegen des geringeren Spar- und Investitionsvolumens nicht mehr die gleiche wirtschaftliche Leistung aufrechterhalten werden kann. Gelingt es den Unternehmen nicht, die steigenden Faktorpreise zu überwälzen, werden einige Investitionen unrentabel und müssen beendet werden, was ebenfalls zu einer Wirtschaftskrise führt.

Konkurrierende Konjunkturtheorien führen teilweise zu anderen Ergebnissen. Ein Konsens darüber, was Konjunkturzyklen auslöst, existiert unter Wirtschaftswissenschaftlern nicht.

Konsequenzen staatlicher Eingriffe für die Stabilität

Free-Banking-Theorien zufolge wird durch bestimmte staatliche Eingriffe in das Finanzsystem dessen Stabilität untergraben.[17]

Historisch frühe Beispiele solcher Eingriffe sind das Gewähren von Privilegien an einzelne Banken, die im Gegenzug dem Staat bevorzugten Zugang zu Krediten bieten. Solche Privilegien sind typischerweise Monopolrechte auf die Ausgabe von Banknoten. Monopolrechte verhindern, dass sich konkurrierende Währungsanbieter und die sich daran anschließenden Merkmale einer freien Finanzwirtschaft herausbilden. Die Qualität des vom Monopolanbieter herausgegebenen Geldes wird schlechter sein als Geld auf einem freien Markt. Dies äußert sich, Kevin Dowd zufolge, in einer Überemission von Geld, die Inflation nach sich zieht. Ein weiterer Effekt sei, dass andere Banken ihre Reserven als Noten der Monopolbank und nicht in Gold halten werden, da dies billiger sei und von der Öffentlichkeit erwartet werde. Dies führe dazu, dass die landesweiten Goldreserven bei der Monopolbank zentralisiert werden und diese die Rolle des „Hüters des Geldsystems“ übernehmen muss.

Ein weiterer Typ destabilisierender Regulationen besteht in solchen, die die Organisationsform von Banken beschränken. So wurde 1708 vom britischen Parlament ein Gesetz erlassen, das es Banken untersagte, mehr als sechs Inhabern zu gehören. Banken dieser Größe waren zu klein, um größeren Schocks standzuhalten. Da die Einleger dies wussten, führte jede Störung an den Finanzmärkten zu Bank Runs.

Kevin Dowd vertritt die These, dass Staaten dazu neigen, in Krisenzeiten Druck auf Banken auszuüben, um vergünstigte Kredite zu erhalten. Diese Kredite schwächten die Banken und erhöhten so die Instabilität des Finanzsystems.

Um die Instabilität des Finanzwesens zu bekämpfen, kommt es zu weiteren Eingriffen. Häufig wird etwa eine gesetzliche Einlagensicherung installiert. Diese kann zwar Runs gegen einzelne Banken abwenden, führt jedoch zu Moral Hazard: Für die Banken ist es günstiger, hohe Risiken auf sich zu nehmen, da die Kosten im Falle eines Scheiterns von der Allgemeinheit bewertet werden. Freiwillige Einlagensicherungen trifft dieses Problem nicht, da Banken nur dann an ihnen teilnehmen werden, wenn durch Auflagen sichergestellt ist, dass das Risiko des Scheiterns einer anderen Bank nicht allzu groß ist.

Gerät eine Bank in Zahlungsschwierigkeiten, kann sie gegenüber der Politik argumentieren, dass wertvolles Kapital erhalten bleiben könne, wenn es ihr erlaubt wäre, die Zahlung vorübergehend einzustellen.[18] Auch diese Eingriffe führen zu Moral Hazard. In einigen Fällen blieb die Zahlungseinstellung dauerhaft, etwa die von Nixon 1971 verfügte; dies ist die Einführung eines Papiergeldsystems.

Staatliche Eingriffe in die Geschäftspolitik der Banken führen zur Reduzierung der Effizienz der Kapitalmärkte. Weiterhin ist es möglich, dass die angestrebten Resultate nicht erreicht werden. Gründe für letzteres können beispielsweise nicht berücksichtigte Finanzinnovationen oder Inkompetenz in den Aufsichtsbehörden sein.

Einwände gegen Bankfreiheit

Nach dem Modell von Diamond führen Besonderheiten der Finanzindustrie zu einem Marktversagen, das in einer prinzipiellen Instabilität besteht. Folge dieses Marktversagens seien Bank Runs. Es wurde versucht, staatliche Eingriffe zu entwerfen, welche die Möglichkeit solcher Runs im Modell beseitigen. Kevin Dowd zufolge können diese staatlichen Eingriffe jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn für den Staat die Annahmen des Modells für normale Agenten (Isolation) nicht gelten.[19] Wenn es also Möglichkeiten gibt, das Risiko von Runs zu beseitigen, können diese, so die Befürworter von Bankfreiheit, auch von Marktakteuren genutzt werden. Ein Eingreifen des Staates sei also nicht erforderlich. Außerdem gehen Befürworter des Free Banking davon aus, dass es keine dem Banking immanente Instabilität gibt. Gäbe es sie, könne es keine jahrzehntelangen krisenfreien Free-Banking-Perioden geben, eine Aussage, die der historischen Evidenz widerspräche. Empirische Studien konnten nicht bestätigen, dass das Finanzwesen unter Free Banking instabiler wäre, zum Teil legen sie das Gegenteil nahe.[20]

Ein oft vorgebrachter Kritikpunkt ist, dass es sich beim Bankgeschäft um ein natürliches Monopol handele. Eine solche Situation liegt vor, wenn der gesamte Markt einer Branche von einem einzigen Anbieter zu geringeren Kosten abgedeckt werden kann, als wenn der Markt auf mehrere Anbieter aufgeteilt wäre. Mögliche Quellen solcher Skaleneffekte sind zum einen die Reservehaltung, zum anderen die Diversifikation von Risiken. Die positiven Skaleneffekte der Reservehaltung kommen zustande, weil die Menge an Auszahlungen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verlangt werden, nur mit der Wurzel der Menge an ausstehenden Forderungen skaliert. So kommt es dazu, dass mit einer größeren Menge an ausstehenden Forderungen ein größerer Anteil des hinterlegten Kapitals gewinnbringend angelegt werden kann. Die Skaleneffekte, die auf der Reservehaltung beruhen, verschwinden jedoch relativ schnell, wie folgendes Beispiel zeigt: Angenommen bei einem angelegten Euro müsse die Reservehaltung genau ein Euro betragen, dann müssen nach dem Wurzelgesetz bei hundert angelegten Euro zehn als Reserve dienen. Die Reservekosten wurden dann bereits um 90 % eingespart. Bei 10.000 Euro wurden bereits 99 % eingespart, größere Einsparungen sind kaum der Rede wert.[21]

Douglas W. Diamond konnte zeigen, dass größere Banken geringere Kosten haben, ihr Kreditportfolio zu überwachen.[22] Allerdings verschwinden auch diese Vorteile im Limes großer Banken. Es ist daher zweifelhaft, ob die genannten Skaleneffekte ausreichen, um ein natürliches Monopol zu begründen. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass im Bankgeschäft zwar Skaleneffekte vorhanden sind, aber keine Tendenz zu einem natürlichen Monopol. Eine Bank konnte nur dann eine Monopolstellung erreichen, wenn sie entsprechende Privilegien erhalten hatte.[23]

Manche Kritiker vertreten weiterhin die Auffassung, Emittenten würden unter freiem Wettbewerb so lange zusätzliches Geld in Umlauf bringen, bis es praktisch wertlos sei, da das In-Umlauf-Bringen von zusätzlichem Geld für den Emittenten nur sehr geringe Kosten verursache.[24] Allerdings besteht unter Bankfreiheit keine Pflicht, Geld beliebiger Emittenten als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen zu akzeptieren. Laut Friedrich von Hayek ist unter Bankfreiheit die Nachfrage nach Geld eines bestimmten Emittenten davon abhängig, ob dieser in der Lage ist, den Wert des Geldes konstant zu halten.[25] Wenn ein Emittent bei konstanter Nachfrage nach dem von ihm emittierten Geld die Geldmenge erhöht, sinkt der Wert des Geldes. Marktteilnehmer verlieren Vertrauen in den Emittenten, weigern sich, Geld des Emittenten zu akzeptieren und weichen auf konkurrierendes Geld aus.

Einige Kritiker halten Free Banking nicht für sinnvoll, weil die Transaktionskosten gesenkt würden, wenn alle Subjekte eines Wirtschaftsraums die gleiche Rechnungseinheit verwendeten. Dies sei unter Free Banking nicht gewährleistet. Befürworter halten diese Kritik nicht für stichhaltig, da sich auch auf privater Basis Standards herausbilden können. Ein solcher Standard würde nur dann unterlaufen, wenn für einzelne Marktteilnehmer alternative Rechnungseinheiten größere Vorteile als der Standard bieten könnten. In einer solchen Situation sei es jedoch nicht sinnvoll, einen Standard rechtsverbindlich zu machen.

Siehe auch

Literatur

Primärliteratur

- Friedrich August von Hayek: Denationalisation of Money (Memento vom 23. April 2008 im Internet Archive). Institute of Economics Affairs, London 1976 (PDF; 11,97 MB)

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, ISBN 0-415-13732-2.

- Jörg Guido Hülsmann: Free Banking and the Free Bankers. In: The Review of Austrian Economics. Band 9, Nr. 1, 1996, S. 3–53.

- Wolf von Laer: Probleme des etablierten Notenbankensystems - Free Banking als Alternative? (= Argumente der Freiheit. Band 26). liberal Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-942928-00-7 (freiheit.org [PDF]).

Sekundärliteratur

- Sheila C. Dow: Why the Banking System Should be Regulated. In: The Economic Journal. 106, 1996, S. 698–707.

Geschichte

- Lawrence Henry White: Free banking in Britain : theory, experience, and debate, 1800–1845. Cambridge University Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-25859-6.

Einzelnachweise

- Vera Smith: The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Minneapolis [1936] 1990, LibertyFund, S. 169.

- Melvin W. Reder: Economics: The Culture of a Controversial Science. The University of Chicago Press, 1999, ISBN 0-226-70609-5, S. 253.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. ISBN 0-415-13732-2, S. 27 ff.

- Jörg Guido Hülsmann: Die Ethik der Geldproduktion. ISBN 978-3-937801-19-3, S. 110 und S. 130.

- Jörg Guido Hülsmann: Die Ethik der Geldproduktion. ISBN 978-3-937801-19-3, S. 47 f.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. ISBN 0-415-13732-2, S. 62 ff.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. ISBN 0-415-13732-2, S. 65 f.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. ISBN 0-415-13732-2, S. 66 ff.

- Paul Terres: Die Logik einer wettbewerblichen Geldordnung. 1999, ISBN 3-16-147127-X.

- Briones, Ignacio and Hugh Rockoff: Do Economists Reach a Conclusion on Free-Banking Episodes? In: Econ Journal Watch. Vol. 2, No. 2, August 2005, S. 279–324.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 52 ff.

- Murray N. Rothbard: The Myth of Free Banking in Scotland. (PDF; 1,5 MB)

- Gerald P. Dwyer, Jr.: Wildcat Banking, Banking Panics and Free Banking in the United States. (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive) In: Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review. 81, 1996. (PDF; 213 kB)

- George A. Selgin, Lawrence H. White: How Would the Invisible Hand Handle Money? In: Journal of Economic Literature. Vol. 32, No. 4, Dezember 1994, American Economic Association, S. 1731.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 136 ff.

- Thorsten Polleit, auf wirtschaftsfreiheit.de (abgerufen am 26. Februar 2008)

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 33 ff.

- Jörg Guido Hülsmann: Die Ethik der Geldproduktion. S. 179.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 87 ff.

- K. H. Chu: Is Free Banking More Prone to Bank Failures than Regulated Banking? (Memento vom 2. August 2012 im Internet Archive) In: Cato Journal. 1996.

- D. Glasner: How Natural is the Government’s Monopoly over Money? Washington, DC, paper presented to the seventh Cato Institute monetary conference, 1989.

- Douglas W Diamond: Financial Intermediation and Delegated Monitoring. In: Review of Economic Studies. Vol. 51, 1984, S. 393–414. Siehe auch Modell von Diamond

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 85 f.

- Kevin Dowd: Laissez-faire Banking. 1993, S. 81 f.

- Friedrich August von Hayek: Denationalisation of Money (Memento vom 23. April 2008 im Internet Archive). Institute of Economics Affairs, London 1976 (PDF; 11,97 MB)