Festung Landau

Die Festung Landau war eine Befestigung vom Typus einer Polygonalfestung in Landau in der Pfalz. Die Arbeiten zur Errichtung vollzogen sich zwischen 1688 und 1691. 1871 wurde die völlig überholte Festung geschleift, nachdem sie 1867 zum Depotplatz herabgestuft worden war. Erhalten geblieben sind beinahe alle Anlagen, die unterhalb des Straßenniveaus liegen. Sichtbar sind heute noch etliche militärische und viele Wohngebäude in der Stadt, die Schleusenanlagen und Mauern entlang der Flussläufe, Festungswerke in Parkanlagen, darunter als größte Einzelanlage Mauern des 1702 erbauten Forts (mit immerhin zusammen 3,3 km Mauerlänge).

| Festung Landau | |

|---|---|

Festungswasserleitung | |

| Daten | |

| Ort | Landau in der Pfalz |

| Baumeister | Jacques Tarade |

| Architekt | Sébastien Le Prestre de Vauban |

| Bauherr | Ludwig XIV. |

| Baustil | Barock |

| Baujahr | 1688–1702 |

| Abriss | 1871 bis auf wenige Reste |

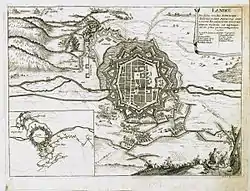

Kupferstich mit Draufsicht auf die Festung Landau, während der Belagerung von Landau (1702) | |

Geschichte der Festung

Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Reichsstadt Landau durch den Westfälischen Friedensvertrag ab 1648 unter den Schutz Frankreichs gestellt. Nach Ende des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1697 wurde die Stadt im Frieden von Rijswijk 1697 zusammen mit zehn anderen elsässischen Reichsstädten auch staatsrechtlich Frankreich zugesprochen. Als äußerster östlicher Vorposten Frankreichs hatte dieser Ort daher eine große Bedeutung. 1688 befahl König Ludwig XIV. dem Festungsbaumeister Vauban, Landau in eine moderne Festung umzuwandeln. Die alten Stadtmauern wurden abgerissen, und mit Hilfe von sechzehn königlichen Bataillonen unter Befehl von General Montclar und etwa 14.000 Bauarbeitern aus der Umgebung begann im Frühjahr 1688 der Umbau, der nach drei Jahren vollendet wurde. Zur Versorgung der Baustelle mit Baumaterialien war zuvor der 7 km lange, schiffbare Albersweilerer Kanal zwischen den Steinbrüchen bei Albersweiler und Landau gebaut worden. Beim Neuaufbau wurden geradlinige, breite Straßen und Plätze für Truppenaufstellungen geschaffen. 1700 wurde vom Ingenieuroberst Jacques Tarade auf dem nordwestlich gelegenen Hügel ein Kronwerk erbaut, das die Festung von dieser Seite zusätzlich schützte. Die Besatzung der Festung Landau bestand 1702 aus 4.095 Mann Infanterie und 240 Reitern.

Im Spanischen Erbfolgekrieg fanden zwischen 1702 und 1713 insgesamt vier Belagerungen von Landau statt, bei der jedes Mal die Festung an den Belagerer fiel. So wurde 1702 die Festung an die Kaiserlichen übergeben, 1703 fiel sie nach der Schlacht am Speyerbach wieder an die Franzosen, um 1704 erneut an die Reichstruppen zu gehen und 1713 schließlich wieder an die Franzosen zu fallen. Weitere Verstärkungen fanden 1710 statt, so zum Beispiel die Raveline, das auch als Halbmond bezeichnete Vorwerk im Westen des Hauptgrabens. Weiter ausgebaut wurde das Fort in den Jahren 1740–1742, als unter anderem die Minenstollen und das westliche Flucht- und Rückzugstor angelegt wurden. 1793 folgte während der Koalitionskriege eine vergebliche Belagerung der Festung durch preußische Truppen.

Nachdem die Festung nach dem ersten Pariser Frieden bei Frankreich verblieb, folgte am 3. November 1815 der Zuschlag der Festung als Bundesfestung zum neu entstandenen Deutschen Bund. Die Friedensbesatzung der Festung Landau bestand ursprünglich aus 2.800 Bayern. Im Kriegsfall hatte Baden auf Wunsch Bayerns ein Drittel der auf insgesamt 6.000 Mann angewachsenen Kriegsbesatzung zu stellen. Nach Bildung der Reserveinfanteriedivision des Bundesheeres wurde die Zusammensetzung der Besatzungskontingente der Bundesfestung geändert. Am 3. März 1831 wurde auf Beschluss der Bundesversammlung festgelegt, dass sich die Kriegsbesatzung von Landau aus 4.000 Bayern mit den Mischkontingenten der Reservedivision von 2.300 Mann ergänzt. Gouverneur und Kommandant der Bundesfestung Landau wurden von Bayern bestimmt, da sie 1816 von österreichischer in bayerische Zuständigkeit überführt worden war. Zur Zeit des Deutschen Bundes wurden in bedeutenden Erweiterungsarbeiten vor allem zahlreiche detachierte Vorwerke erbaut, die die alte Stadtumwallung dem Wirkungsbereich der feindlichen Artillerie entzogen.

Während des Pfälzer Aufstandes hielt der bayerntreue Kommandant Wilhelm von Jeetze die Festung von Anfang Mai 1849 bis zum Entsatz durch die Preußen unter Moritz von Hirschfeld am 18. Juni 1849.

Aufbau

Die Grundform der Festung bildete ein längliches Achteck, dessen Ecken sieben bastionierte Türme und ein großes Reduit bildeten. Ringsum war der innere Bereich durch einen Graben abgeschlossen. Durch ein ausgeklügeltes Schleusensystem konnte der Graben bei Bedarf geflutet werden. Vor dem Graben lagen die Außenwerke mit einem gedeckten Weg. In die Stadt führten zwei Tore; eines im Süden und eines im Norden. Die Festung wurde durch den Fluss Queich in zwei Teile geteilt, dessen linker, nördlicher Teil durch Überflutung des vorliegenden Geländes wirksam geschützt werden konnte. Zwei Drittel der Festung waren so durch einen breiten und tiefen Überschwemmungskessel für anstürmende Truppen so gut wie unüberbrückbar. Eine schmale Holzbrücke über den Überschwemmungskessel bildete die einzige Verbindung mit dem Kronwerk.

Erhaltene Teile

Von den bis zu 198 Werken der Festung sind heute noch etliche erhalten, die wenigsten aber offen sichtbar oder zu besichtigen. Der Festungsbauverein Landau – les Amis de Vauban und die Stadtverwaltung arbeiten an einem Konzept, diese obertägigen sichtbar zu machen.[1]

Von der Hauptmauer, erste in der 2. Manier Vaubans, sind heute nur noch die beide Tore, die Porte de France (heute: Französisches Tor) mit einem 40 m langen Stück der Courtine und die Porte d'Allemagne (heute: Deutsches Tor) erhalten geblieben.

Größtes erhaltenes Vorwerk ist das von Jacques Tarade in niederländischer Manier erbaute Fort auf dem Kaffenberg im Nordwesten der Stadt, das mit über drei Kilometern Mauer, vorgelagerten Ravelinen, Minengängen, Poternen und das beeindruckendste heute sichtbare Teil. Die Gräben, Außenwerke und Glacis bilden seit Ende des 19. Jahrhunderts den Luitpoldpark und sind heute stark zugewachsen. Auf dem Fort liegt der Campus der Universität Koblenz-Landau.

Im Norden liegt an der Hindenburgstraße die Lunette 55, die einst die Verteilerschleuse des Derivationskanals schützte, daneben im Nordpark eine Couvre-Face. Im Ostpark sieht man die Ostflanke der Lunette 35 und eine Spitze, der der Verschönerungsverein um 1900 das übermannshohe Wappen des bastionierten Turms No. 53 aufsetzte.

Im Savoyen- und Goethepark legt der Festungsbauverein seit 2012 die Lunette 41 frei. Diese Lunette verfügt über einen Tour d’Arçon, einen Verteidigungsturm, dem einzigen runden Bauwerk in der ansonsten eckigen Festung. Der Verein rekonstruiert Turm und Lunette. Der Turm dient als Zugang für die Besichtigung der großen Tunnelanlagen (Minengänge) unter dem Südwesten der Stadt.[2]

Im Bereich innerhalb der Festung sind die Rote Kaserne, die Kommandantur, das Stadthaus, der Paradeplatz, das Zeughaus, die Garnisonskirche (Katharinenkapelle), der Holzhangar, Ein- und Auslassschleusen, Teile der Manege, Teile der Reduitbebauung und viele Wohnbauten des französischen Barock erhalten.[3]

Portcullis (Rückzugs- und Ausfalltor)

Portcullis (Rückzugs- und Ausfalltor) Nordwestbastion des Forts

Nordwestbastion des Forts Zugang Ravelin

Zugang Ravelin Französisches Tor der Festung Landau

Französisches Tor der Festung Landau Deutsches Tor

Deutsches Tor

Literatur

- Johannes Birnbaum: Geschichte der Stadt und Bundesfestung Landau: mit dazu gehörigen Belegen. Verlag: Kohlhepp. In Kommission: Tascher. Kaiserslautern 1830. Digitalisat

- Hans Hess: Die Festung Landau – deren Bau und Schicksal. In: Vor-Zeiten. Geschichte in Rheinland-Pfalz, Bd. IV, Hrsg. von Dieter Lau und Franz-Josef Heyen. Verlag Hermann Schmidt, Mainz 1988, S. 141–166, ISBN 3-87439-177-9.

Weblinks

Einzelnachweise

- http://www.festungsbauverein.de/festungsrundweg-landau-06-01-2016/

- http://www.festungsbauverein.de/stein-auf-stein-die-rekonstruktion-der-festungsmauer-an-der-lunette-41-macht-fortschritte-19-06-2015/

- http://denkmallisten.gdke-rlp.de/Landau.pdf