Europäische Eisenstraße in Zentraleuropa

Die Europäische Eisenstraße in Zentraleuropa, auch Mitteleuropäische Eisenstraße genannt, verknüpft lokale Eisenrouten und einzelne Institutionen und Orte, die für das Kulturerbe der Eisen- und Stahlindustrie bedeutend sind. Sie erklärt sich als internationaler Botschafter der Geschichte, Kultur und Tradition des Eisenwesens in Mitteleuropa. Die Mitteleuropäische Eisenstraße wurde 2007 als Kulturweg des Europarats anerkannt.

Die Eisenstraße ist eine internationale Kooperation von acht Staaten mit Sitz in Leoben (Österreich). Zum Gesamtprojekt gehört in Deutschland die Bayerische Eisenstraße und in Österreich das Netz der Themenstraßen durch die Eisenwurzen (Nieder- und Oberösterreich) und der Obersteiermark. Lehrpfade gibt es auch in der Kärntner Region um den Hüttenberger Erzberg.

Projekt

Eisen ist seit 2500 Jahren das am meisten verwendete Metall in Europa. Die Geschichte und Kultur des Eisens begann mit der Ablösung der Bronze als wichtigstes Gebrauchsmetall des alten Europa zwischen 1000 und 500 vor Christus. Die durch Dokumente erfassbare Geschichte der Kultur des Eisens in Mitteleuropa begann aber im Mittelalter, um das Jahr 1000. Die Einführung neuer Methoden zur Erzeugung und Verarbeitung führte zur wirtschaftlichen Entwicklung mehrerer Regionen Europas: der Bergbau, die Holzkohlenerzeugung, die Eisenerzeugung im Rennofen, Stuckofen und Hochofen sowie das Schmiedewesen gaben vielen Menschen Arbeit und Brot, ermöglichten kulturelle Aktivitäten und förderten Musik und Dichtkunst in den Eisenzonen Europas, die noch heute erhalten sind.

Die Idee einer Zusammenarbeit der Zonen mit der Geschichte des Eisens in Europa war bereits 1988 in Valcamonica (I/BS) vorgestellt worden und fand bald, vor allem in den neuen EU-Ländern lebhaftes Echo, da Geschichte und Kultur, die mit dem Eisenwesen verbunden sind, verloren zu gehen drohte, anderseits aber eine positive Präsentation den Regionen neue Hoffnungen sowohl zur Identitätsbildung als auch für den Fremdenverkehr geben konnte. Auf Initiative des Montanhistorischen Vereins Österreichs wurde 1990 der Arbeitskreis Europäische Eisenstraße gegründet, der die europaweite Zusammenarbeit organisieren sollte. Durch Kontakte mit Mitgliedern des Vereins ungarischer Berg- und Hüttenleute (OMBKE), vor allem mit dem „Ostkoordinator“ Tibor Laar (Budapest), konnte ein Netzwerk von Gruppen in den neuen EU-Ländern und deren Nachbarn aufgebaut werden.

Kulturweg des Europarates

Nach einem Vorschlag des Arbeitskreises Europäische Eisenstraße des Montanhistorischen Vereines Österreichs Anfang 2004 wurde auf Einladung des Europäischen Institutes der Kulturwege in Luxemburg (Institut Européen des itinéraires culturels) das Projekt in Burglinster (LU) vorgestellt. Im Februar 2007 beschloss das zuständige Gremium des Europarates in Straßburg, dem Kulturweg des Eisens mit dem Titel „Mitteleuropäische Eisenstraße“ (engl. “Central European Iron Trail”, fr. « Route du Fer en Europe Centrale ») den Status eines Kulturweges des Europarates zu verleihen.

Das Diplom wurde September 2007 in Luxemburg feierlich übergeben und April 2008 erfolgte die Gründung eines eigenen Trägervereines Mitteleuropäische Eisenstraße in Eisenstadt im Beisein namhafter Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft.

Die Kulturwege des Europarates sind ein Instrument der 1954 durch die Europäische Kulturkonvention eingeführten europäischen Kulturkooperation zwischen den Mitgliedstaaten des 1949 gegründeten Europarates. Das Programm der „Kulturwege des Europarates“ wurde 1987 offiziell beschlossen und wird seit 1998 von einer Exekutivagentur des Europarates in Luxemburg, „Das europäische Institut der Kulturwege“ geführt. Das Programm ist von einer vom Ministerkomitee des Europarates angenommenen Resolution vorgegeben. Ziel der Kulturwege des Europarates ist es, das Kulturerbe sowie die kulturelle Vielfalt Europas zu schützen, aufzuwerten und zu übermitteln und auch den interkulturellen Dialog zu fördern.

Die Mitteleuropäische Eisenstraße als Kulturweg des Europarates hat vor, sich zum Schutz, zur Wahrnehmung und zur Bekanntmachung des Eisenkulturerbes Mitteleuropas durch wissenschaftlicher Arbeiten, Erfahrungsaustausch, Exkursionen, Veröffentlichungen, Tagungen aber auch durch Bildungsmaßnahmen, feierliche Veranstaltungen, durch Kommunikationsmittel und Kulturtourismus in acht Ländern Mitteleuropas zu engagieren. Außerdem wirkt sie bei der Entwicklung der Regionen Mitteleuropas durch Kulturtourismus und bei der Aufwertung der historischen Eisenregionen im Bewusstsein der Bevölkerung mit.

Verein

Mitglieder des Montanvereins „Norisches Eisen“ bei der Parade in Lienz 2009

Mitglieder des Montanvereins „Norisches Eisen“ bei der Parade in Lienz 2009

Die Mitteleuropäische Eisenstraße hat sich am 11. April 2008 in Eisenstadt als eigener Verein konstituiert.[1] Es gibt nach den dort beschlossenen Statuten persönliche Mitglieder, institutionelle Mitglieder, Förderer und Partner aus den Regionen und Fachgebieten, die das Recht haben, an der Gestaltung des Kulturweges des Eisens mitzuwirken und dafür das Signet sichtbar vorzuzeigen. Der Verein wird von einem Präsidium geleitet, den ein Vorstand und die Mitgliedersammlung unterstützt und kontrolliert. Aus dem Vorstand des Vereins wird ein Wissenschaftlicher Beirat gebildet. Alle Gremien sind international entsprechend der Nationalität der Teilnehmer besetzt. Die Grundfinanzierung des Vereines erfolgt durch die Mitgliedsbeiträge und punktuelle Unterstützungen. Der Verein benützt im internen Verkehr überwiegend Deutsch als Umgangssprache, korrespondiert nach außen aber in Englisch und/oder Französisch.

Aktivitäten

Ausstellung von Schmiedeeisenarbeiten im Technischen Museum, Košice/Kaschau – Slowakei

Ausstellung von Schmiedeeisenarbeiten im Technischen Museum, Košice/Kaschau – Slowakei

In den vergangenen 20 Jahren der europaweiten Kooperation wurden zahlreiche Konferenzen und Symposien organisiert, die die Idee der Zusammenfassung der Zeugen der Kultur des Eisenwesens vertiefen sollten. Jährlich werden mehrere offene Sitzungen des Vereinsvorstandes (Präsidium) abgehalten, wobei sich Sopron / Ödenburg (HU) als wichtige Drehscheibe entwickelt hat. Die nächsten wichtigen Aktivitäten des Vereines sollen die Entwicklung eines gemeinsamen Projekts im Rahmen eines EU-Programms sein sowie die Verbreitung seiner Aktivitäten und Veranstaltungen für ein größeres und vielfältiges Publikum in den Bereiche Kulturtourismus, Kultur- und Bildungsaustausch und Publikumerziehung.

Institutionen

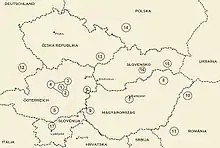

Legende der Karte

1 – Die Steirische Eisenstraße, Eisenerz / Museumsverbund Steirische Eisenstraße, Trofaiach / Geschichte-Club ALPINE, Leoben-Donawitz / Arbeitsgemeinschaft Österreichische Eisenstraße

2 – Radwerk IV in Vordernberg, Leoben / Marktgemeinde Vordernberg, Vordernberg / Montanhistorischer Verein Österreich (MHVÖ), Leoben-Donawitz

3 – Verein Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland, Ybbsitz

4 – Verein Eisenstraße Oberösterreich, Steinbach an der Steyr

5 – Montangeschichtlicher Verein Norisches Eisen, Hüttenberg

6 – Norisch-Pannonische Eisenstraße, Eisenstadt

7 – Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE – ungarische Gesellschaft für Bergbau und Hüttenwesen), Budapest / Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ – technische und wissenschaftliche Vereinigung), Budapest / Öntödei Múzeum (Abraham-Ganz-Gießereimuseum), Budapest

8 – Kohászati Múzeum (Metallurgiemuseum), Miskolc

9 – Magyar Olajipari múzeum (ungarisches Erdölmuseum), Zalaegerszeg

10 – Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT – Societatea Tehnico-Ştiinţifică Maghiară din Transilvania – ungarische wissenschaftliche und technische Gesellschaft Siebenbürgens), Cluj-Napoca

11 – Universitatea Eftimie Murgu (Universität Eftimie Murgu), Reșița

12 – Arbeitsgemeinschaft Bayerische Eisenstraße, Amberg

13 – Technické muzeum v Brně (Technisches Museum in Brünn), Brno

14 – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH, Vereinigung polnischer Ingenieure und Techniker des Hüttenwesens), Katowice

15 – Slovenska železná cesta (Slowakische Eisenstraße), Košice / Slovenské technické múzeum (Slowakisches Technisches Museum), Košice

16 – Slovenské banské múzeum (Slowakisches Bergbaumuseum), Banská Štiavnica

17 – Museum Ravne na Koroskem (Museum von Ravne), Ravne na Koroskem

Literatur

- G. Kunhalmi: Železná cesta – jedna z kultúrnych ciest Európy, proceedings from seminar „Prírodné a kultúrne dedičstvo Abova“, str. 68-74., jún 2008, Košice

- G. Kunhalmi: Slovenská železná cesta. Halo TU, 2009/2010, č.4. s. 11.

- T. Laár: Az európai vaskultúra útjai. BKL Kohászat. 1996. (129. évf.) 4.sz. 219-220. old.

- T. Laár: Európai kultúrák találkozása. Sz.Sz. DUNAFERR, 30. Oktober 1997

- T. Laár: A Közép-európai Vaskultúra Útja elismerése Luxemburgban BKL.Kohászat 2007.(140. évf.) 5. sz. 47. oldal

- L. Malák: Projekt Európskej železnej cesty aj na Slovensku. Košický denník, 31. Mája 1999

- D. Lobodová: Stredoeuropská železná cetsa. In: Montanrevue, II.čČ.2./jún 2009, s.11.

- G. Sperl: Kulturgeschichte des Eisens. In: Bergknappe – Mitteilungen 52, 2/1990, S. 25–26

- G. Sperl: Die Eisenhütte von Amalfi. In: BHM, 134, 1989, 9, S. 270–272

- G. Sperl: Il sentiero europeo del ferro. In: Dal Basso fuoco all'altoforno; Atti del 1. Simposio Valle Camonica 1988 La siderurgia nell'antichità. Grafo Edizioni, Brescia 1991, S. 17–22

- G. Sperl: Die Europäische Eisenstraße – European Iron Trail (EIT). Pressemitteilung, 1. Dezember 1990 (16 Seiten)

- G. Sperl: Gedanken zu einer Europäischen Eisenstraße – die Gestaltung eines europäischen Kulturweges des Eisens unter dem Patronat des Europarates in Straßburg. In: res montanarum, Zeitschrift des Montanhistorischen Vereins für Österreich, Leoben 2/1991, S. 18–23

- G. Sperl: Wege des Eisens – die Europäische Eisenstraße – European Iron Trail (EIT). In: Österr. Kalender für Berg Hütte Energie, 1993, S. 28–68, sowie 2 Bildblöcke dazu S. 4–28 bzw. 153–158.

- G. Sperl: Die „Europäische Eisenstraße“ – auf den Spuren der Geschichte des Eisens und seiner Kultur in Europa. In: Das kulturelle Erbe in den Montan- und Geowissenschaften Bibliotheken – Archive – Museen. Leoben – internationales Symposium 1995, Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 41, Wien 1997, S. 211–212

- G. Sperl: Styrian Iron Trail / Štajerska Želesna Pot. In: Med Železom in Kulturo, Naša dediscina, naša pot / Our Heritage, Our Trail, Ravne na Koroskem 2007, S. 14–16

- G. Sperl: Das eiserne Herz Europas: Die steirische Eisenstraße. In: steirische Berichte. 3/4 - 1997, S. 20–23

- G. Sperl: Erzherzog Johann und die Eisenstraße. In: Steirische Berichte, 2009/1-2, S. 34–35

- G. Sperl: The European Iron Trail (Die Europäische Eisenstrasse). In: Traditions ans Innovations in the Early Medieval iron Production, Dunaferr, Sopron 1999, S. 31–32

- G. Sperl: Steirische Eisenstraße – ein Führer, Format 21 × 10 cm; 96 Seiten, MHVÖ 1984; dazu erhältlich: gleichformatige Beilage in Englisch, Xerokopie, zum Einlegen, Übersetzung Veronika Sperl.

- G. Sperl, Hans Stögmüller, Werner Tippelt: Österreichische Eisenstrasse; ein Kulturführer in Farbe. Wilhelm Ennsthaler Verlag, Steyr; 1. und 2. Auflage 1992