Eduard Bormaß

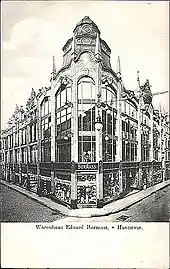

Eduard Bormaß war ein deutscher Kaufmann und Einzelhandels-Unternehmer. Er war Mitinhaber des 1899 eröffneten ersten Warenhauses in Hannover, dessen Standort das Eckgrundstück Große Packhofstraße / Heiligerstraße im heutigen Stadtteil Mitte war. Auf dem Grundstück wurde später das Karstadt Sport- und Hobbyhaus errichtet.[1]

Geschichte

Anstelle eines älteren Einzelhandelsgeschäfts S. Wronker & Co. eröffnete das anfänglich unter Eduard Bormaß & Wronker Nachf., später unter Eduard Bormaß & Co. Nachf. firmierende Unternehmen am 1. September 1899. Das erste Warenhaus Hannovers bot mit rund 200 Angestellten in vier Geschossen der Kundschaft nahezu sämtliche Waren des täglichen Gebrauchs, anfangs jedoch noch ohne Lebensmittel. Im Adressbuch der Stadt Hannover aus dem Jahr 1900 empfahl sich das Unternehmen als

In den Jahren 1905 bis 1908 wurde das Geschäftshaus nach Plänen der Architekten Rudolf Schröder und Rud. Hermann neu errichtet.[1] Nun bildete das Warenhaus Bormaß den Auftakt einer entstehenden Reihe mit anderen modernen Waren- bzw. Kaufhäusern, zumeist in Stahlbetonbauweise mit großflächig verglasten Fassaden, insbesondere in der Verlängerung des Straßenzuges in der Seilwinderstraße, wie etwa Sältzer, Molling & Co., Sternheim & Emanuel und anderen.[2] 1913 als „Größtes Warenhaus der Provinz Hannover“ beworben,[1] lockte das Haus Bormaß – gemeinsam mit seinen Mitbewerbern – eine „hastende, drängende Menschenmenge“ und insbesondere Ortsfremde in den engen und zu einem der Hauptgeschäftsstraßen Hannovers aufgestiegenen Straßenzug.[3]

Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte das Warenhaus Bormaß sein Angebot: Ab 1921 wurden neben Haushaltswaren, Stoffen, Bekleidung, Galanteriewaren und Schuhen nun auch Lebensmittel geboten.[1]

1927 wurde das Unternehmen an die Rudolph Karstadt AG in Hamburg verkauft, zunächst jedoch durch die (seit 1887 mit Sitz in Berlin bestehende) Warenhauskette Lindemann & Co. KG betrieben, bis die beiden Unternehmen im Jahr des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise 1929 fusionierten, und Karstadt dann das Warenhaus Bormaß in eigener Regie weiterbetrieb.[1] In den letzten Jahren der Weimarer Republik fanden immer stärker werdende antisemitische Propagandaaktionen statt, etwa durch die Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die die innerstädtischen Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte als jüdische Erfindung, als „ausgeprägteste Formen jüdischen Schmarotzertums“ bezeichneten. Bereits im Januar 1929 wurde in Hannover ein Flugblatt verteilt, mit dem die beispielsweise in der Großen Packhofstraße und der Seilwinderstraße ansässigen Warenhäuser als „Raubinstitute“ tituliert wurden, die die „schaffenden Deutschen“ systematisch ausplündern würden.[4]

Siehe auch

Literatur

- Karstadt-Magazin, Heft 2/1981 (Jubiläumsausgabe 1881–1981)

- Waldemar R. Röhrbein: Bormaß – Eduard B. In: Klaus Mlynek, Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.) u. a.: Stadtlexikon Hannover. Von den Anfängen bis in die Gegenwart. Schlütersche, Hannover 2009, ISBN 978-3-89993-662-9, S. 75.

Einzelnachweise

- Waldemar R. Röhrbein: Bormaß – Eduard B. In: Stadtlexikon Hannover, S. 75. (vgl. Literatur)

- Die königliche Haupt- und Residenzstadt Hannover. Festschrift zur Einweihung des Rathauses im Jahre 1913. Gebrüder Jänecke, Hannover 1913, S. 60. (Vorschau bei Google-Bücher)

- A. Goldschmidt: Hannover und Hildesheim. Praktischer Reiseführer. (= Grieben-Reiseführer, Bd. 151.) 2., neu bearbeitete Auflage, Grieben-Verlag, Berlin 1914, S. 45. (Vorschau auf Google-Bücher)

- Klaus Mlynek: Hannover in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1918–1945. In: Klaus Mlynek, Waldemar R. Röhrbein (Hrsg.): Geschichte der Stadt Hannover, Band 2: Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Schlütersche, Hannover 1994, ISBN 3-87706-364-0, S. 405–478, hier S. 460. (Vorschau auf Google-Bücher)