Die sieben Raben

Die sieben Raben ist ein Märchen (ATU 451). Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 25 (KHM 25). In der 1. Auflage lautete der Titel Die drei Raben. Ludwig Bechstein übernahm es in sein Deutsches Märchenbuch als Die sieben Raben (1845 Nr. 25, 1853 Nr. 24).

Inhalt

Einem Vater wird nach sieben Jungen endlich ein Mädchen geboren. Da das Kind schmächtig und klein ist, schickt der Vater seine Söhne zur Quelle, um mit einem Krug Taufwasser für das Töchterchen zu holen, um es notzutaufen. Die sieben Brüder streiten, und ihnen fällt der Krug in den Brunnen.

Sie trauen sich nicht nach Hause zurück und der Vater macht sich Sorgen, als sie lange nicht zurückkehren.

Er denkt, sie spielen nur und haben das Wasser vergessen. In seinem Ärger sagt er: „Ich wollte, dass die Jungen alle zu Raben würden.“ Der gedankenlose Wunsch wird umgehend erfüllt – der Vater sieht sieben Raben durch die Lüfte flattern.

Das Töchterchen wächst auf, ohne zu wissen, dass es Brüder gehabt hat, denn die Eltern verschweigen ihr deren Schicksal. Endlich erfährt es durch andere Leute, was geschehen ist – und dass diese ihr die Schuld an dem Vorgefallenen geben. Obwohl die Eltern ihr erklären, es könne nichts für das Verhängnis, fühlt es sich weiter schuldig und macht sich allein auf den Weg, die Brüder zu suchen, wobei sie nur einen Ring ihrer Eltern, ein Stühlchen und Verpflegung mit auf die Reise nimmt.

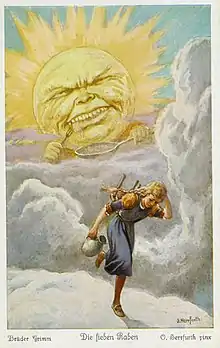

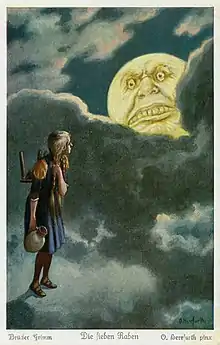

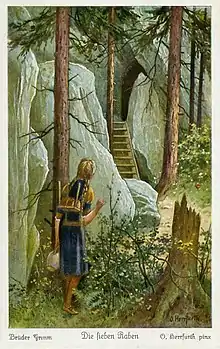

Das Mädchen durchwandert die ganze Welt, kann ihre Brüder aber nicht finden. Endlich, die Welt ist zu Ende. Sie kommt zur Sonne, die ist viel zu heiß und frisst Kinder, dann zum Mond, der ihr aber viel zu kalt und böse ist und sagt: "Ich rieche, rieche Menschenfleisch". Die Sterne jedoch sind ihr freundlich gesinnt, und der Morgenstern gibt ihr ein Hinkelbeinchen (einen Hühnerbeinknochen), mit dem es den Glasberg aufschließen könne – dort seien die Brüder zu finden.

Am Glasberg angekommen, möchte das Mädchen das Beinchen auspacken, doch es hat den Schlüssel verloren. In ihrer Not schneidet es sich einen Finger ab, steckt ihn in das Schloss, und das Tor öffnet sich.

Drinnen trifft es auf einen Zwerg, der sagt ihr, die sieben Raben seien nicht zu Haus, aber er deckt ihr den Tisch mit sieben Tellern und Bechern. Das Mädchen nimmt von jedem etwas, in den letzten aber lässt sie ihren Ring fallen. Als die Raben zurückkehren, wollen sie essen, bemerken aber, dass jemand ihnen zuvorgekommen ist. Sie sprechen: „Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen.“ Der siebente Rabe findet auf dem Grund seines Bechers den Ring, erkennt ihn und denkt: Wäre doch nur unsere Schwester hier, so wären wir erlöst.

Sie hört den Wunsch hinter der Tür und tritt hervor, und die Brüder sind erlöst und kehren zusammen mit ihr nach Hause zurück.

Herkunft

In der 1. Auflage von 1812 heißt das Märchen Die drei Raben, nach Jacob Grimms Handschrift (vielleicht von Familie Hassenpflug mündlich übermittelt): Die Mutter verflucht ihre drei Söhne, weil sie während der Kirche Karten spielen. Zur 2. Auflage (1819) wurde dieser Anfang durch eine Fassung aus dem Wiener Raum ersetzt. Die genaue Quelle hierfür ist nicht bekannt. Die Grimms verweisen in ihren Anmerkungen auf zahlreiche verwandte Stoffe aus der mittel- und nord-germanischen Mythologie, insbesondere zum Glasberg. In Voß' Abhandlung über die alte Weltkunde findet einer am Weltende den Himmel sich absenken wie ein Backofen und verbrennt sich am Mond. Sie nennen noch Kuhn Nr. 7, Müllenhoff Nr. 3, Ludwig Aurbachers Büchlein für die Jugend Nr. 1, Meier Nr. 49, Sommer Nr. 11, Asbjörnsen Nr. 3 und in Basiles Pentameron IV,8 Die sieben Täublein, ferner litauisch bei Schleicher „S. 109–112“, finnisch bei Schiefner „S. 607“, ein „altdän. Lied von Verner Ravn“.

Interpretation

Das Märchen ist nach den sieben verzauberten Brüdern benannt, handelnde Heldin ist jedoch das Mädchen. Wie der amerikanische Germanist Jack Zipes bemerkt, ist es jedoch vorrangig Opferbereitschaft, wodurch sich die Heroine auszeichnet. Mit der Rettung ihrer Brüder setzt sie diese als vorrangige Erben wieder ein und tritt selbst in eine weibliche Rolle zurück. Im Zentrum des Märchens steht die Aufopferung für die Familie, worin die Jungen gefehlt haben und worin das Mädchen brilliert.

Dem Raben wird von alters her nachgesagt, für seinen Nachwuchs schlecht zu sorgen (siehe Rabenmutter, belegt seit 1350). Die Verwandlung in Raben rächt somit die mangelnde Sorge der Jungen für ihr kleines Schwesterchen. Mit seiner schwarzen Farbe verkörpert der leichenfressende Rabe weiterhin Trauer und Tod. Er steht bis heute sprichwörtlich für den Winter (im Gegensatz zur Schwalbe, Sommer). Raben kreisen auch um den Berg des hundert Jahre schlafenden Barbarossa. Laut der Enzyklopädie des Märchens erscheint der Rabe im Märchen oft im Kontext der Motive Seelenreise, Höllenfahrt und Verdammnis. Andererseits begleitet der Rabe die Gottheiten Odin und Lugh. Er repräsentiert in der nordischen Mythologie die Weisheit. Den Kelten dient sein Flug als Orakel. Nach Friedel Lenz sind die Raben Sinnbild für die göttlichen Eingebungen des Geistes.[1]

Der Glasberg mit seinen entrückten Bewohnern, der gewöhnlichen Menschen und zu gewöhnlichen Zeiten nicht zugänglich ist, ist eine Anderswelt. Sowohl das Glas als auch der Zwerg können ebenfalls als Symbole einer gefühlsarmen, distanzierten Weisheit verstanden werden (siehe auch Glasberg, in KHM 127 Der Eisenofen, KHM 193 Der Trommler, KHM 196 Oll Rinkrank).

Das Kind bekommt den Schlüssel vom Morgenstern. Für Rudolf Meyer ist der Morgenstern der Götterbote, mit dessen Schlüssel die Seele ihre übersinnlichen Bewusstseinskräfte wiederfinden kann.[2] Sonne, Mond und Sterne geben dem Mädchen letztendlich keine faktische Hilfe. Zugang zum Glasberg erlangt sie durch ein Opfer.

Indem der Ring in den Becher gelegt wird, wird der Geist (männlich) mit der Seele (weiblich) vereint (vergleiche KHM 65 Allerleirauh, KHM 93 Die Rabe, KHM 101 Der Bärenhäuter, Märchentyp AaTh 947 Heimkehr des Gatten).

Nach Hedwig von Beit bedeutet der Verlust des Taufgeschirrs das Scheitern einer verfrühten geistigen Erneuerung an unreifen Kräften, mit Verlust des Selbst im Unbewussten oder Animalischen.[3]

Der Ausspruch der sieben Raben „Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Das ist eines Menschen Mund gewesen“ klingt wie die sieben Zwerge bei Schneewittchen. Es existiert auch eine Variante von Schneewittchen, bei der die sieben Zwerge im Glasberg wohnen. Im Beziehungsnetz der Märchen stiftet die Verwandlung der Brüder in Tiere eine Verbindung des Rabenmärchens zu dem Grimm-Märchen Brüderchen und Schwesterchen, wo Brüderchen von der Stiefmutter in ein Reh verwunschen ist. Allerdings ist die Erlösung des einen Brüderchens durch Schwesterchen im Unterschied zum Rabenmärchen hier Nebenschauplatz.

Varianten

_(14566344098).jpg.webp)

Motivisch eng verbunden mit dem Grimm-Märchen Die sieben Raben sind die beiden Grimm-Märchen Die zwölf Brüder und Die sechs Schwäne. Das Vogelverwandlungsmotiv des Märchens verdichtet weiterhin Hans Christian Andersen als Schwanenbild in seinem Kunstmärchen Die wilden Schwäne[4]. Erzählparallel zu Grimms Die sieben Raben verläuft auch Ludwig Bechsteins[5] gleichnamiges Märchen in seinem Deutschen Märchenbuch. In der französischen Märchenlandschaft variieren Die sieben Raben François-Marie Luzels Märchen aus der Basse-Bretagne Die neun Brüder, die in Lämmer verwandelt wurden, und ihre Schwester – Les neuf Frères métamorphosés en moutons et leur soeur[6] und Paul Sébillots Märchen aus der Gascogne Die sieben Brüder – Les sept frères et leur soeur[7]. In Luzels Märchen ersetzt allerdings die Rabenverwandlung die Lämmerverwandlung, und auch bei Sebillot droht die Schafsmetamorphose. Das südfranzösische Märchen Der König der Raben[8] aus der Sammlung von Jean-François Bladé variiert dagegen das norwegische Erlösungsmärchen Östlich der Sonne und westlich vom Mond[9] und hat nur noch im Bild der erlösten Rabengestalt mit den sieben Raben einen peripheren Zusammenhang. Georgios A. Megas erzählt das griechische Märchen Die sieben Raben[10], das in allen wichtigen Handlungsschritten mit Grimms Märchen übereinstimmt. In Italien verwandeln sich die Brüder des Rabenmärchens bei Giambattista Basiles Die sieben Täublein in Tauben. In dem norwegischen Märchen Die zwölf wilden Enten[11] aus der Sammlung Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Engebretsen Moe wird eine Mischform aus Schneewittchen und Die sieben Raben erzählt, wobei allerdings die Brüder alternativ nicht in Raben, sondern in Enten verwandelt werden. Besonders dicht erzählt sind die slowakischen Varianten des Rabenmärchens von Pavol Dobšinský und Božena Němcová: Dobšinský erzählt das Märchen Zwölf Brüder und eine Schwester[12] und das Märchen Die drei Raben[13] und Němcová erzählt parallel zu Dobšinský Die drei Rabenbrüder[14] und überdies auch das Märchen Die sieben Raben[15]. Beide Rabenmärchen erzählt Němcová mit dem Märchenende der Verleumdung und Rettung wie Grimms Die zwölf Brüder[16].

Rezeptionen

In Ludwig Bechsteins Deutsches Märchenbuch ist Die sieben Raben erst ebenfalls Nr. 25, ab der 12. Auflage (1853) dann Nr. 24. Der Vater stirbt, die Söhne werden so „wild und böse“, dass die Mutter sie verflucht. Die Schwester fliegt mit den Flügeln und Beinen einer weißen Gans auf den Berg, isst von den sieben Schüsselchen und die Brüder finden es im Bettchen. Bechstein gibt mündliche Überlieferung an, laut Hans-Jörg Uther benutzte er Grimms Märchen.[17] Vgl. zum Glasberg auch Bechsteins Der weiße Wolf.

Georg Büchner lässt in seinem Drama Woyzeck die Großmutter ein ähnliches, aber sehr pessimistisches, nihilistisch gefärbtes Märchen erzählen. Darin wandert das Mädchen erst zum Mond, dann zur Sonne und dann zu den Sternen, die sich aber als ein faules Stück Holz, eine welke Sonnenblume und aufgespießte Mücken herausstellen, so dass sich das Mädchen schließlich allein auf einen Stein setzt (vergleiche Die Sterntaler).

In Janoschs Parodie liebt die Frau ihre Söhne, obwohl es Raben sind, doch einmal wünscht sie, es wären keine, da rupfen sie sich gegenseitig die Federn aus, wollen teure Anzüge und prügeln die Schwester.[18] In einer weiteren schließt das Schwesterchen den Glasberg mit einem Vogelknochen auf und streckt den dem Bergzwerg hin, da muss er ihr dienen, und die Brüder werden erlöst.[19]

Kerstin Hensels Gedicht Hausmärchen beginnt: „Und wie‘s zur Welt kam war‘s ein Mädchen / Und hatte keine Glückshaut um …“[20]

Bilder

Die sieben Raben sind auf unterschiedlichste Weise illustriert worden. Wichtig waren die Bilder zu dem Märchen von Moritz von Schwind, dessen Märchenauffassung auch auf die Sieben-Raben-Bilder von Viktor Paul Mohn wirkte. Herausragend ist die bildliche Umsetzung des Märchens von Arthur Rackham: Er zeigt neben zwei Vignetten zwei Farbbilder: 1. Die Raben auf dem gedeckten Tisch[21]; 2. Das Mädchen erklimmt auf einer Steilmauer die Sternenwelt[22]. Paula Modersohn-Becker[23] zeigt 1905 in einem symbolistischen Bild das Märchen in der Situation der Vogelverwandlung, während Heinrich Vogeler[24] in filigranen Schwarz-Weiß-Zeichnungen das Märchen in die ästhetische Welt des schottischen Jugendstils entrückt. Gewissermaßen verbindlich ist für das Bild der Rabenschwester, sie als leicht somnambul wirkende, überzarte, dunkelhaarige Schönheit zu malen und damit ihre Alter-Ego-Existenz zu Schneewittchen zu unterstreichen. Von diesem Bild völlig abweichend ist die merkwürdige Sieben-Raben-Verbildlichung von Franz Stassen[25]: Seine überfüllten Illustrationen prägt der horror vacui und das rabenumflatterte Mädchen ist als blonde, muskulöse Heroine gegeben. Dagegen zeigt Paul Hey das Mädchen wieder mit dunklem Haar wie in nächtlicher Himmelfahrt. Lisbeth Zwerger[26] hat für das Sieben-Raben-Märchen sehr konzentrierte Bilder gefunden. L'udovit Fulla und Josef Lada illustrierten die slowakischen Varianten des Rabenmärchen: Fulla zeigt in leuchtenden Folklore-Farben und -Formen die Szene, in der sich das Mädchen auf der Suche nach den Brüdern vor der Sonne unter einem Waschzuber versteckt. Josef Lada illustriert auf einer Farbtafel die weinende Mutter vor einem Bauernhaus, über ihr rhythmisch angeordnet die entfliegenden sieben Raben.

Musik

Josef Gabriel Rheinberger komponierte als op. 20 eine Oper Die sieben Raben. Ludwig Hirsch zitiert das Märchen neben anderen in seinem Lied Die Omama: „Die sieben Raben, es warn nur sechs...“. Die Band Saltatio Mortis greift die Handlung im Lied Sieben Raben auf. Auch Faun haben das Märchen als Lied Sieben Raben auf dem Album Märchen und Mythen interpretiert.

Theaterbearbeitungen

- Staatstheater Stuttgart 2005/06, Regie: Enrico Lübbe.

- Brüder Grimm Märchenfestspiele Hanau: Die sieben Raben als Musical, Uraufführung 15. Juni 2007, Musik von Alexander S. Bermange, Buch und Liedtexte von Wolfgang Adenberg, Regie: Marc Urquhart

Verfilmungen

_1985%252C_MiNr_2991.jpg.webp)

- Ferdinand Diehl: Die sieben Raben, Puppentrickfilm, Deutschland 1937

- Die sieben Raben, Tschechische Republik, 1993 (leicht veränderte Handlung)

- Die sieben Raben, Märchenfilm, Tschechische Republik / Slowakei 2015

Literatur

- Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Vollständige Ausgabe. Mit 184 Illustrationen zeitgenössischer Künstler und einem Nachwort von Heinz Rölleke. S. 172–174. Artemis & Winkler Verlag, Patmos Verlag, Düsseldorf und Zürich 1999, 19. Auflage. ISBN 3-538-06943-3

- Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. Band 3: Originalanmerkungen, Herkunftsnachweise, Nachwort. S. 56–59, S. 453–454. Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe. Reclam-Verlag, Stuttgart 1994. ISBN 3-15-003193-1.

- Heinz Rölleke (Hrsg.): Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Synopse der handschriftlichen Urfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Herausgegeben und erläutert von Heinz Rölleke. S. 226–233, 377–378. Fondation Martin Bodmer, Cologny-Geneve 1975.

- Werner Bies: Rabe. In: Enzyklopädie des Märchens. Band 11. S. 119–131. Berlin/New York 2004.

Einzelnachweise

- Friedel Lenz: Bildsprache der Märchen. 8. Auflage. Verlag Freies Geistesleben und Urachhaus, Stuttgart 1997. ISBN 3-87838-148-4. S. 102–108, 261.

- Rudolf Meyer: Die Weisheit der deutschen Volksmärchen. Urachhaus, Stuttgart 1963, S. 227.

- Hedwig von Beit: Gegensatz und Erneuerung im Märchen. Zweiter Band von «Symbolik des Märchens». 2. Auflage. A. Francke, Bern 1956. S. 241.

- Hans Christian Andersen: Die wilden Schwäne im Projekt Gutenberg-DE

- Die sieben Raben auf S. 157–162 in Ludwig Bechstein: Deutsches Märchenbuch hrsg. von Hans-Heino Ewers; reclam-Verlag; Stuttgart 1996; ISBN 3-15-009483-6

- Dieses Volksmärchen aus der Sammlung von François-Marie Luzel auf S. 160–166 in Französische Märchen Band II – aus neueren Sammlungen; übersetzt von Ernst Tegethoff; hrsg. von Friedrich von der Leyen und Paul Zaunert; Eugen Diederichs-Verlag; Jena, 1923

- Dieses Märchen von Paul Sébillot auf S. 311–315 in Französische Märchen Band II – aus neueren Sammlungen; übersetzt von Ernst Tegethoff; hrsg. von Friedrich von der Leyen und Paul Zaunert; Eugen Diederichs-Verlag; Jena, 1923

- Dieses Märchen S. 131–143 im ersten Band der südfranzösischen Volksmärchen/Conte poplaires de la Gascogne: Der Mann in allen Farben - gesammelt von Jean-François Bladé, übersetzt von Konrad Sandkühler; Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, 1954

- Märchen auf S. 174–186 in Nordische Volksmärchen II. Teil übersetzt von Klara Stroebe/ Eugen-Diederichs-Verlag; Jena 1922

- Die sieben Raben auf S. 153–155 in Griechische Volksmärchen hrsg. und gesammelt von Georgios A. Megas übersetzt von Inez Diller; Eugen Diederichs-Verlag; München 1965

- Märchen in Peter Christen Asbjørnsen und Jørgen Engebretsen Moe: Norwegische Märchen – aus dem Norwegischen von Friedrich Bresemann; Greno-Verlagsgesellschaft m.b. H., Nördlingen, 1985

- Zwölf Brüder und eine Schwester auf S. 177–185 in der Sammlung Das Sonnenpferd – Erstes Buch aus der Sammlung der slowakischen Märchen von Pavol Dobšinský illustriert von L’udovít Fulla aus dem Slowakischen von Elisabeth Borchardt-Hilgert, Mladé Letá, 1975

- Die drei Raben auf S. 33–43 in der Sammlung Das Sonnenpferd – Erstes Buch aus der Sammlung der slowakischen Märchen von Pavol Dobšinský illustriert von L’udovít Fulla aus dem Slowakischen von Elisabeth Borchardt-Hilgert, Mladé Letá, 1975

- Die drei Rabenbrüder auf S. 159–171 in Božena Němcová: Der König der Zeit - Slowakische Märchen aus dem Slowakischen übersetzt von Peter Hrivinák; Bratislava 1978

- Die sieben Raben auf S. 96–107 in Karel Jaromír Erben und Božena Němcová: Märchen; illustriert von Josef Lada übersetzt von Günther Jarosch und Valtr Kraus; Albatros-Verlag, Prag 2001; ISBN 80-00-00930-7

- Weitere Erzählvarianten erläutert die Seite SurLaLuneFairyTales.com

- Hans-Jörg Uther (Hrsg.): Ludwig Bechstein. Märchenbuch. Nach der Ausgabe von 1857, textkritisch revidiert und durch Register erschlossen. Diederichs, München 1997, ISBN 3-424-01372-2, S. 385.

- Janosch: Die sieben Raben. In: Janosch erzählt Grimm's Märchen. Fünfzig ausgewählte Märchen, neu erzählt für Kinder von heute. Mit Zeichnungen von Janosch. 8. Auflage. Beltz und Gelberg, Weinheim und Basel 1983, ISBN 3-407-80213-7, S. 108–112.

- Janosch: Die drei Raben. In: Janosch erzählt Grimm's Märchen. Fünfzig ausgewählte Märchen, neu erzählt für Kinder von heute. Mit Zeichnungen von Janosch. 8. Auflage. Beltz und Gelberg, Weinheim und Basel 1983, ISBN 3-407-80213-7, S. 222–226.

- Kerstin Hensel: Hausmärchen. In: Cinderella räumt auf. Gedichte. Luchterhand, München 2021, ISBN 978-3-630-87662-7, S. 31.

- Rackham: Die Raben

- Rackham: Die Suche nach den Brüdern

- Paula Modersohn: Die sieben Raben

- Die sieben Raben. Radierung von Heinrich Vogeler. kunstauktionen-lb.de, abgerufen am 12. Dezember 2010.

- Die sieben Raben. Illustration: Franz Stassen. In: Flickr. Yahoo, 19. Oktober 2008, abgerufen am 12. Dezember 2010 (englisch).

- Lisbeth Zwerger: Das Mädchen beim Mond. drawgabbydraw.tumblr.com, 28. September 2009, abgerufen am 12. Dezember 2010 (englisch).

Weblinks

- Märchen.com: Bechsteins Die sieben Raben, 1847

- hekaya.de: Bechsteins Die sieben Raben

- Märchenlexikon.de zu Mädchen sucht ihre Brüder AaTh 451

- Märchenatlas.de zu Die sieben Raben

- Interpretation von Daniela Tax zu Die sieben Raben

- Interpretation von Undine & Jenz zu Die sieben Raben

- Illustrationen

- Die sieben Raben, gelesen (mp3; 6:37), (4:49) auf LibriVox