Constantin Brunner

Constantin Brunner (geboren am 27. August 1862 in Altona; gestorben am 27. August 1937 in Den Haag) war das Pseudonym des deutsch-jüdischen Philosophen, Schriftstellers, Literaturkritikers und -agenten Arjeh Yehuda Wertheimer (Rufname: Leo Wertheimer). Aufgrund seines Rufnamens findet sich in Darstellungen zu seiner Person auch die falsche Angabe, sein vollständiger Name sei Leopold Wertheimer gewesen. Brunner gilt als Vertreter des Holismus und wandte sich in mehreren Schriften ausgiebig gegen den Antisemitismus. Daneben äußerte er sich auch ablehnend gegenüber dem Zionismus, da dieser die jüdische Emanzipation gefährde, für deren stark assimilatorisch geprägte Variante er stritt.

Leben und Werk

Jugend und Studium in Altona, Köln, Berlin und Freiburg

Als Enkel Akiba Wertheimers, des Oberlandesrabbiners von Altona und Schleswig-Holstein, wurde Leo Wertheimer im orthodox jüdischen Glauben erzogen und studierte in Köln am jüdischen Lehrerseminar. Auf der Suche nach der „besten“ Religion brach er das Studium ab. Vergleichende Religionswissenschaften standen nun im Mittelpunkt seines Interesses. In Berlin und Freiburg studierte er von 1884 bis 1888 Philosophie und Geschichte. Judenhass und Antisemitismus, wie sie ihm dort begegneten, wurden zu seiner zentralen Beschäftigung. 1882 schrieb er sein erstes Werk, die „Rede der Juden“ (Erstveröffentlichung 1918), worin er sich mit Antisemitismus, Religionsgeschichte, der Möglichkeit einer jüdischen Emanzipation in Deutschland und mit philosophischen Fragen beschäftigt.

Brunner lernte bei dem Neukantianer Alois Riehl und war zeitweise der Philosophie Immanuel Kants verbunden. Später wurde er einer der schärfsten Kritiker des Kantianismus. Bei Eduard Zeller erwarb er Kenntnisse der griechischen Philosophie. Einflüsse im Studium hatten auf Brunner auch die Indologie und die Philosophie Arthur Schopenhauers, die ihm Paul Deussen vermittelte. Hinzu kommen das Denken Wilhelm Diltheys und das von Julius Ebbinghaus, die neuere Ethnologie Adolf Bastians und der Unterricht bei dem Zoologen August Weismann. Brunner kritisierte den Darwinismus.

Seinem Studium der Kantischen Philosophie folgte eine gründliche Auseinandersetzung mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel und schließlich mit Baruch Spinoza. An Spinoza schätzte er die „wahre“ und „aktive“ Philosophie und deren Umsetzbarkeit ins praktische Leben. Brunner sah in Spinoza ebenso wie in Moses, Sokrates, Buddha und Jesus Menschen, die er als Genies bzw. als „Geistige“ bezeichnet, welche Leben und Werk vereinen und dabei die eine, immerwährende und überall gleiche absolute, geistige Wahrheit vermitteln.

Als Literaturkritiker und -vermittler in Hamburg

Nach dem Studium arbeitete Constantin Brunner seit 1891 als Literaturkritiker in Hamburg. Brunner freundete sich dabei mit Detlev von Liliencron, Gustav Falke und Richard Dehmel an. Er gründete ein Literaturvermittlungsbüro, aus dem 1893 die Zeitschrift „Der Zuschauer“ hervorging, die er zusammen mit Leo Berg und Otto Ernst (der „Freund Trotzdem“ in seiner späteren Schrift Materialismus und Idealismus) herausgab. Darin verwendet er auch sein Pseudonym Constantin Brunner. Diesen Namen ließ er sodann als bürgerlichen Namen eintragen. „Der Zuschauer“ richtet sich an die Multiplikatoren im Literaturbetrieb. Die Zeitschrift vertritt eine praktische Ästhetik, die sich an den Erfahrungswissenschaften orientieren müsse. Plädiert wird für eine sinnliche und vorstellungsreiche Dichtung und die anschauliche Darstellung abstrakter Begriffe. Dagegen wird das „Aufbrütesame“, aus dem „Einfluss Max Stirners und Nietzsches, mit der großen Begriffsverwirrung, die durch Socialismus, Individualismus, Pessimismus in so viele Köpfe gekommen ist“, als unproduktiv für das künstlerische Schaffen kritisiert. Deutlich wendet sich Brunner seit 1893 gegen das scholastische Begriffsdenken, die jüdisch-christliche Religion und den Judenhass.

Als Philosoph und Schriftsteller in Berlin und Potsdam

Zwar veröffentlichte Brunner noch in seiner Hamburger Zeit den für seine Philosophie wichtigen Aufsatz „Zur Technik des künstlerischen Schaffens“, aber erst nachdem er Ende 1895 nach Berlin umgezogen war, begann eine umfangreichere Ausarbeitung seiner Philosophie. Anlass für den Wechsel von der Berufstätigkeit hin zur Konzentration auf die eigene Philosophie war ein Kunsterlebnis: 1895 ließ Brunner sich während eines Museumsbesuches in London durch die Skulptur „Tauschwestern“ in seiner Philosophie grundlegend inspirieren.

Im selben Jahr 1895 heiratete er Rosalie, geb. Auerbach, die sich künftig Leonie nannte, in Anlehnung an Brunners Rufnamen Leo. Mit ihrer Tochter Elise Charlotte, geb. Auerbach, die fortan den Namen Lotte Brunner trug, verband Brunner später ein intensiver Austausch über Literatur und Philosophie. Lotte Brunner veröffentlichte unter dem Pseudonym E. C. Werthenau und führte von 1903 bis 1932 ein Tagebuch über Bemerkungen Brunners zu seiner Philosophie und über Besuche und Gespräche im Hause Brunners. Leonie und Lotte Brunner wurden im Februar 1943 im Lager Westerbork inhaftiert und im März 1943 im Vernichtungslager Sobibor ermordet.

Nach dem Umzug aus Hamburg widmete sich Brunner nahezu ausschließlich seiner Familie, seiner Freundschaft u. a. mit Gustav Landauer und seiner Philosophie. Durch die Unterstützung seiner Freundin Frida Mond und ihres Sohnes Lord Alfred Melchett war er in Berlin finanziell unabhängig und frei von den Zwängen erwerblicher Betätigung.

1908 mündete die dreizehn Jahre währende Ausarbeitung seiner Philosophie in die Veröffentlichung seines Werkes „Die Lehre von den Geistigen und vom Volk“. Gustav Landauer, mit dem Brunner in jener Zeit zusammenarbeitete und freundschaftlich verbunden war, unterstützte Brunner bei der Veröffentlichung.

Brunner arbeitete intensiv über Spinoza und unterhielt enge Kontakte zu den Spinozaforschern seiner Zeit, wie Carl Gebhardt, Adolph S. Oko und Stanislaus von Dunin-Borkowski. Ernst Altkirch regte er dabei zu den Arbeiten „Spinoza im Porträt“ (1913) und „Maledictus und Benedictus“ (1924) an. An der Veröffentlichung K. O. Meinsmas Buch „Spinoza und sein Kreis“ (1909) in deutscher Sprache wirkte er im Lektorat mit und verfasste ein Vorwort zu diesem Werk, das 1910 unter dem für Brunner programmatischen Titel „Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit“ eigenständig publiziert wurde.

Zu den Schülern um Brunner, die sich in der von Fritz Blankenfeld gegründeten „Constantin Brunner-Gemeinschaft“ in Berlin versammelten, gehörten George Goetz, Fritz Ritter und Ernst Ludwig Pinner.

Bedeutender für die Auseinandersetzung mit Brunner war jedoch die von Friedrich Kettner geleitete Brunner-Studiengruppe in Czernowitz, das so genannte „Ethische Seminar“. Dazu zählten der Biologe Israel Eisenstein, Autor des Buches „Irrtum und Wahrheit der Biologie – Kritik der Abstammungslehre“, und der Psychologe Walter Bernard. Dem aus dem Seminar sich bildenden „Brunner-Freundeskreis“ gehörten sowohl Lothar Bickel, der von Brunner bestimmte Nachlassverwalter, als auch die Dichterin Rose Ausländer an, eine langjährige enge Freundin Brunners.

Im Haager Exil

Brunner warnte schon früh vor den Gefahren des Nationalsozialismus. Er war nicht nur wegen seiner jüdischen Herkunft, sondern auch wegen seiner Äußerungen gegen den Nationalsozialismus zu einem erklärten Feind der Nazis geworden und flüchtete 1933 ins Exil nach Den Haag. Dort wurde er von seiner Schülerin Magdalena Kasch betreut. Seine Bücher wurden verbrannt und verboten.

Im Exil suchte Brunner sein Werk „Unser Charakter oder Ich bin der Richtige!“ zu vollenden. Brunner zeichnet darin einen in „Selbsttäuschung befangenen“ Menschen, der „seinen natürlichen Egoismus“ nicht wahrhaben möchte und „hochmütig moralisierend meint, recht zu haben.“

Die Nachwelt

Der Freundeskreis Brunners wurde durch Nationalsozialisten brutal zerschlagen. Auch nach 1945 gelang keine Fortführung.

Magdalena Kasch, die viele Schriften Brunners retten konnte, gründete mit Überlebenden das Internationaal Constantin Brunner Instituut (ICBI) in Den Haag.

Brunners Denken wird als Holismus charakterisiert. Bedeutende politische Positionen markieren sein Engagement für die Emanzipation der Juden in Deutschland und das Judentum sowie seine anti-zionistische Einstellung und Ideologiekritik.

Yehudi Menuhin, Ferdinand Alquié, André Breton und der Hamburger Literarhistoriker und Essayist Heinz Stolte bezogen sich auf das Denken Constantin Brunners.

Abstammung

Brunner entstammt einer Familie Altonaer Tora-Gelehrter. Am bekanntesten ist sein Großvater, der erste Oberlandesrabbiner von Altona und Schleswig-Holstein, Akiba Israel Wertheimer.

| Akiwa Wertheimer (??–??) | ||||||||||||||||

| Awigdor Wertheimer (??–1826) | ||||||||||||||||

| Akiba Israel Wertheimer (1778–1835) | ||||||||||||||||

| Moses Ekiva Wertheimer (1807–1887) | ||||||||||||||||

| Vogel (Fanny) Meyer (??-??) | ||||||||||||||||

| geborener Arjeh Yehuda Wertheimer (1862–1937) | ||||||||||||||||

| Rachel (Rieke) Levy (??–??) | ||||||||||||||||

Philosophie

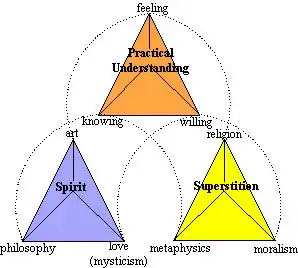

Das „Internationaal Constantin Brunner Instituut“ (ICBI) beschreibt Brunners Die Lehre von den Geistigen und vom Volk (1908), welches die Grundlagen seiner Philosophie legt, wie folgt: „Durch die Unterscheidung von drei ‚Fakultäten‘ des Denkens – die praktische, die geistige und die analogische – legt Brunner in diesem Buch das Fundament seiner Philosophie. Da nach ihm das praktische Denken des Menschen notwendig entweder auf das wahre, geistige oder aber auf das fiktive, analogische Prinzip gegründet ist, kommt er zu der These eines durch die gesamte Geschichte hindurch aufzeigbaren Antagonismus zwischen geistig und abergläubisch Denkenden. Das analogische Denken ist kein rein, sondern ein verworren absolutes, das heißt ein verabsolutiert praktisches Denken. Grundlegend für seine Lehre ist die nicht weiter erforschbare Unterscheidung zwischen dem absoluten, geistigen und dem relativen, praktischen Denken, die auf Spinozas Differenz zwischen Substanz und Attribut zurückgeht. (…) Seine Bewegungslehre mündet in eine ‚Psychologie ohne Seele‘, schließlich in eine ‚Pneumatologie‘, in der Brunner die Herkunft unsres Bewußtseins aus der Beseeltheit der Welt ableitet. In zahlreichen Exkursen hebt er den scholastischen Moralismus Kants hervor, den er der folgerichtig durchdachten Philosophie Spinozas gegenüberstellt.“

Brunner und Antisemitismus

Elias Rottner: „Der Begriff Judenhaß erhält im Buch [Der Judenhaß und die Juden (1. Auflage, 1918)] den ihm zukommenden Platz, nämlich im Begriff Menschenhaß, der psychologisch ebenso gründlich wie originell entwickelt wird. (Das Wort Antisemitismus wird von Brunner als euphemistisches, irreführendes Tarnwort verworfen.) Ferner wird der Judenhaß als Menschen-, Volk- und Staat-verderbende und zerstörende Massenpsychose unzweideutig erwiesen. Das Thema ist aufs engste mit den Begriffen Staat, Nation, Politik, politische Parteien, Individuum, Kultur und kulturtragende Gedanken verknüpft.“[1]

Schriften

- Rede der Juden: Wir wollen ihn zurück! (1893 entstanden/nicht veröffentlicht; 1918 verändert veröffentlicht in: Der Judenhaß und die Juden. S. dort) Stuttgart 1969.

- Die Lehre von den Geistigen und vom Volk. Stuttgart (1908, 1927) 1962.

- Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit. (1909, 1910) Assen 1974.

- Der Judenhaß und die Juden. (1913 geschrieben, 1918, 1919, 1974) Berlin 2004.

- Die Herrschaft des Hochmuts (Memscheleth sadon). Letztes Wort über den Judenhaß und die Juden. (1920) Stuttgart 1969.

- Unser Christus oder das Wesen des Genies. (1921) Köln-Berlin 1958,

- Der Judenhaß und das Denken. (1922) Den Haag 1974.

- Liebe, Ehe, Mann und Weib. (1924) Stuttgart 1965.

- Vom Einsiedler Constantin Brunner Potsdam. 1924.

- Aus meinem Tagebuch. (1928) Stuttgart 1967.

- Materialismus und Idealismus. (1928, 1959) Köln-Berlin 1976.

- Von den Pflichten der Juden und von den Pflichten des Staates. Berlin 1930.

- Höre Israel und Höre Nicht-Israel. (Die Hexen) (1931) Den Haag 1974.

- Der entlarvte Mensch. (1933 entstanden, 1951 gekürzt) Den Haag 1953.

- Unser Charakter oder Ich bin der Richtige! (postum 1939), 1964.

- Kunst, Philosophie, Mystik. (Gesammelte Aufsätze), Zürich 1940

- Vermächtnis. Den Haag 1952, Darin: Lebensregeln, Am 6. März, Über die notwendige Selbstemanzipation der deutschen Juden, Nachwort zu meinem Testament, Rede zum siebzigsten Geburtstag u. a.

- Vom Geist und von der Torheit. (Gesammelte Aufsätze) Hamburg 1971.

- Ausgewählte Briefe 1884–1937. Hrsg. von Jürgen Stenzel und Irene Aue-Ben-David, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, 608 S., ISBN 3835310941.

Einführungen in die Philosophie Brunners

- Robert Zimmer, Jürgen Stenzel (Hrsg.): "Was du nicht richtig denkst, das musst du verkehrt leben." Ein Constantin Brunner-Lesebuch. Würzburg 2019. ISBN 978-3-8260-6493-7.

- Hans Goetz: Philosophie als Lebensqualität (Aufsätze und Vorträge). Münster 2006, ISBN 3-86582-401-3.

- Martin A. Hainz: »mehr […] als äußere Form« – die Poesie Rose Ausländers und ihre philosophischen Einflüsse. In: Jacques Lajarrige und Marie-Hélène Quéval (Hrsg.): Lectures d’une oeuvre – Gedichte de Rose Ausländer. Nantes 2005, S. 69–82.

- Maria Behre: Eva, wo bist du? Wirkungsmacht des Weiblichen im Werk Rose Ausländers. Berlin 2005, ISBN 3-86575-271-3. (vor allem das Kapitel Rose Ausländers Mythokonzept Eva als relationales Denken nach Constantin Brunner. S. 52–64)

- Jürgen Stenzel: Die Philosophie Constantin Brunners. Essen 2003, ISBN 3-89924-024-3.

- Jürgen Stenzel: Philosophie als Antimetaphysik. Zum Spinozabild Constantin Brunners. Würzburg 2002, ISBN 3-8260-2071-5.

- Hendrik Matthes: Constantin Brunner, Eine Einführung. Düsseldorf 2000, ISBN 3-930450-52-6.

- Hendrik Matthes: Waarheid en Bijgeloof. Leende 1999, ISBN 90-5573-075-2.

- Hans Goetz: To live is to think. Translation: Graham Harrison. New Jersey 1995, ISBN 0-391-03946-6.

- Hans Goetz: Leben ist Denken. Frankfurt 1987, ISBN 3-610-09215-7.

- Phöbus Grünberg: Der Begriff Philosophie in der Lehre Brunners. Den Haag 1985.

- Evert Bekius: Het fiktieve Denken. Assen 1984, ISBN 90-232-2028-5.

- Hans Goetz: Liv er Taenkning. Kopenhagen 1982, ISBN 87-500-2401-9.

- Walter Bernard: De Filosofie van Spinoza en Brunner. Assen 1977, ISBN 90-232-1512-5.

- Heinz Stolte: Het Vuur der Waarheid. Den Haag 1969.

- Heinz Stolte: Vom Feuer der Wahrheit. Hamburg 1968, Husum 1990 (erweiterte Ausgabe), ISBN 3-920421-57-4.

- Walter Bernard: The Philosophy of Spinoza and Brunner. New York 1934.

Literatur

- Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft – Das Handbuch der Persönlichkeiten in Wort und Bild. Erster Band, Deutscher Wirtschaftsverlag, Berlin 1930, ISBN 3-598-30664-4

- Lotte Brunner: Es gibt kein Ende. Die Tagebücher. Hamburg 1970.

- Eli Rottner: Das Ethische Seminar in Czernowitz. Die Wiege des Internationalen Constantin-Brunner-Kreises. Dortmund 1973.

- Abraham Suhl: Constantin Brunner. Sein Leben und Werk. In: Philosophia Activa. [1.] 2. Jg., Heft 2 / 1991, S. 73–127; [2.] 2. Jg., Heft 3 / 1991, S. 77–122; [3.] 3. Jg., Heft 1 / 1992, S. 52–102; [4.] 3. Jg., Heft 2 / 1992, S. 58–102; [5.] 3. Jg., Heft 3 / 1992, S. 54–104; [6.] 4. Jg., Heft 1 / 1993, S. 57–111.

- Jürgen Stenzel (Hrsg.): „Ich habe einen Stachel zurückgelassen...“ Beiträge zum Constantin-Brunner-Symposion Hamburg 1995. Die Blaue Eule, Essen 1995.

- Brunner, Constantin. In: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Band 4: Brech–Carle. Hrsg. vom Archiv Bibliographia Judaica. Saur, München 1996, ISBN 3-598-22684-5, S. 229–249.

- Werner Röder; Herbert A. Strauss (Hrsg.): International Biographical Dictionary of Central European Emigrés 1933–1945. Band 2,1. Saur, München 1983 ISBN 3-598-10089-2, S. 161

- Robert Zimmer: Constantin Brunner. Philosoph und Weisheitslehrer. Jüdische Miniaturen Bd. 207. Hentrich & Hentrich, Berlin 2017.

Brunner-Forschung

Briefeditionsprojekt

Mit dem Ziel, eine Edition der Briefe Brunners herauszugeben, beschäftigt sich im Zeitraum Mai 2010 bis April 2013 ein kooperatives Projekt zwischen dem Seminar für Deutsche Philologie der Universität Göttingen und dem Franz Rosenzweig Minerva Research Center an der Hebräischen Universität Jerusalem. Das Projekt wird vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Die Edition wird eine Lücke in der deutsch-jüdischen Geistes-, Kultur- und politischen Geschichte schließen, da zuvor Brunners umfangreicher, historisch und philosophisch exemplarischer, darüber hinaus auch literarhistorisch beeindruckender Briefwechsel fast vollständig unediert geblieben und nahezu unbekannt ist. Sämtliche Briefe Constantin Brunners werden im Rahmen des Projektes in einer Volltextedition über das Internet öffentlich zugänglich gemacht, und zwar über den Server des Göttinger DigitalisierungsZentrums (GDZ) in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen sowie über die National Library of Israel.

Die Briefe sollen transkribiert im Volltext (aber ohne Sachkommentar) erscheinen. Sie werden an den Originalen kollationiert, diplomatisch getreu und mit textkritischem Kommentar versehen (Angaben über Quellen, Überlieferung, Datierung, ggf. äußere Merkmale und Lesarten) und chronologisch angeordnet. Die philosophisch und literarisch wertvollen und historisch-dokumentarisch aussagekräftigen Briefe wurden unter dem Titel Ausgewählte Briefe bereits in einem Band kritisch ediert, kommentiert und mit Einleitung und Registern versehen am 15. Oktober 2012 im Wallstein-Verlag Göttingen publiziert.[2]

Briefüberlieferung

Die Überlieferung der Briefe Brunners ist lückenhaft und fragmentarisch. Dies liegt vor allem an der Verfolgung der Korrespondenzpartner Brunners während der Nazi-Herrschaft. Viele von ihnen, häufig jüdischer Herkunft, kamen in Vernichtungslagern um oder gelangten nur unter Mühen ins Exil.

Viele Briefe konnten die Nazi-Zeit und den Zweiten Weltkrieg nur deshalb überstehen, weil sie von der Brunner-Vertrauten Magdalena Kasch hinter dem Grab des Philosophen vergraben oder an anderen Plätzen versteckt wurden. Nur mit Glück wurden sie nicht von den deutschen Besatzern der Niederlande entdeckt oder fielen keinen Bomben-Angriffen zum Opfer.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand keine Aussicht auf eine Veröffentlichung. Brunners Korrespondenz gehörte zunächst zum Bestand des von Magdalena Kasch betreuten Brunner-Archivs, dem Internationaal Constantin Brunner Instituut (ICBI), in Den Haag und wurde in den siebziger Jahren zum Teil an das New Yorker Leo Baeck Institut übergeben. Andere Briefe sind in das Schweizerische Literaturarchiv Bern, in die Jüdische National- und Universitätsbibliothek Jerusalem, in das Archiv der Columbia University New York, in das Internationale Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam, in die Staatsbibliothek zu Berlin, in das Bundesarchiv in Koblenz sowie in die Akademie der Künste Berlin gelangt. Im Jahre 2008 sind die beiden großen Brunner-Briefsammlungen jedoch aus dem Leo Baeck Institut New York und aus dem Archiv des Internationaal Constantin Brunner Instituut Den Haag in Berlin zusammengeführt worden. Sie befinden sich jetzt unter dem Dach des Jüdischen Museums im Leo Baeck Institut Berlin und werden dort derzeit katalogisiert.[3]

Zu den Korrespondenzpartnern Brunners gehören viele namhafte Personen, darunter:[4]

Rezensionen

„Es tröstet mich, daß Sie da sind. Ich glaubte, es sei niemand mehr da. Wie in einem Traum: wenn alle abgereist sind. Die Zeit scheint mir wieder wohnbar.“

„Wenn du auch widerstrebst, wenn du auch meinst: An dem, was er sagt, liegt nicht viel; prachtvoll ist, wie er es sagt –– Vielleicht wirst du das zunächst so meinen. Denn dazu kommst du bestimmt: daß du entzückt wirst von dem Feuer, der ganz großen Predigt, dem wilden Prophetenton des Mannes.“

„Brunner sagt nicht: ‚Geist gegen Welt‘', sondern ‚Geist trotz Welt‘. Auch wir können viel von Constantin Brunner lernen; je mehr wir lesen, um so mehr ermessen wir unsere Ignoranz.“

Weblinks

- Literatur von und über Constantin Brunner im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Constantin Brunner in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Suche nach „Constantin Brunner“ im Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (Achtung: Die Datenbasis hat sich geändert; bitte Ergebnis überprüfen und

SBB=1setzen) - Kurzbiografie und Rezensionen zu Werken von Constantin Brunner bei perlentaucher.de

- Webseite der Constantin Brunner-Stiftungen mit Kurzinformationen, Bibliographien und Materialien.

- Ruediger Klauke: Webseite zu Constantin Brunner

- Barrett Pashak: Webseite zu Constantin Brunner (englisch)

- Werke von Constantin Brunner bei archive.org

Einzelnachweise

- Eli Rottner: Das Ethische Seminar in Czernowitz. Die Wiege des internationalen Constantin-Brunner-Kreises. Dortmund 1973, S. 48.

- http://www.brunner.uni-goettingen.de/Projekt.html

- http://www.brunner.uni-goettingen.de/Die_Briefe.html

- http://www.brunner.uni-goettingen.de/Verzeichnis_der_Briefpartner.html

- ICBI (Hrsg.): Constantin Brunner. Verzeichnis der Werke. (ohne Ort/Jahr)