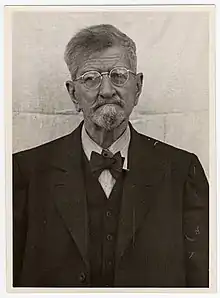

Claus Schilling

Claus Karl Schilling (auch Klaus geschrieben; * 5. Juli 1871 in München; † 28. Mai 1946 in Landsberg am Lech) war ein deutscher Tropenmediziner. Nach Menschenversuchen in seiner Forschungsstation im Konzentrationslager Dachau mit mehreren hundert Opfern wurde er 1946 hingerichtet.

Leben

Schilling studierte bei Robert Koch in Berlin und befasste sich seit 1898 mit der Erforschung und Bekämpfung der Malaria. Zuvor war er, ab 1896, für wenige Jahre als Hausarzt am German Hospital in London tätig gewesen.[1] Nach seiner Arbeit als Kolonialarzt in Togo und Deutsch-Ostafrika fungierte er ab 1905 als Direktor der tropenmedizinischen Abteilung am Robert-Koch-Institut. Diese Funktion bekleidete er bis zu seiner Emeritierung als Professor 1936.[2] Schilling beschäftigte sich seit den 1920er-Jahren mit serologischen Experimenten an Psychiatriepatienten italienischer Heilanstalten und in Berlin. In Rom traf Schilling im November 1941 auf den „Reichsgesundheitsführer“ Leonardo Conti, der ihn auf Geheiß von Heinrich Himmler damit betraute, seine Experimente zur Findung eines Heilmittels gegen die Malaria im KZ Dachau fortzusetzen.

Ab Februar 1942, als über 70-Jähriger,[3] begann Schilling seine Forschungen im Konzentrationslager. An über 1000[4] Häftlingen führte er menschenverachtende Versuche durch, indem er Probanden, z. B. den katholischen Priester Fritz Keller, infizierten Stechmücken aussetzte beziehungsweise ein Extrakt aus deren Speicheldrüsen einspritzen ließ, um einen Impfstoff gegen die Malaria zu entwickeln. Auch das synthetische Malariamedikament „Boehringer 2516“ testete Schilling an Häftlingen. Diese nannten ihn „Blutschilling“.[5] Opfer seiner Experimente wurden zu Beginn vor allem polnische Geistliche, später dann auch inhaftierte Italiener und Russen. Etwa 30 Personen starben unmittelbar an den Folgen der Versuche, etwa 300 bis 400 wurden später Opfer der Nachwirkungen. Die Versuche wurden erst am 5. April 1945 auf Himmlers Anordnung[3] hin eingestellt.[6] Schillings Assistenzärzte waren zunächst Rudolf Brachtel und von April 1943 bis Mitte 1944 Kurt Plötner.[2]

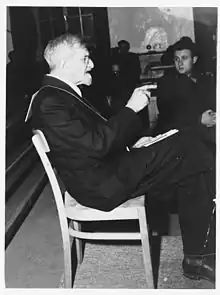

Schilling wurde nach der Befreiung des Konzentrationslagers mit 39 weiteren Angeklagten am 15. November 1945 im Dachau-Hauptprozess angeklagt. In diesem ersten Dachauer Prozess wurde er am 13. Dezember 1945 zum Tode verurteilt. Beim Urteil wurden als individuelle Exzesstaten bei Schilling die Verantwortung für pseudomedizinische Experimente mit Malariaerregern an mehr als 1000 Häftlingen sowie die eigenständige Durchführung von Malariaexperimenten an Häftlingen, die dadurch zum Teil den Tod fanden, berücksichtigt.[7] In einer persönlichen Erklärung vom 31. Dezember 1945 führte der Nobelpreisträger Geheimrat Heinrich Wieland aus, er habe den Eindruck, „dass er [Schilling] als echter Forscher sein wissenschaftliches Ziel mit aller Leidenschaft verfolge. Er hat mir gegenüber kein Hehl daraus gemacht, dass für ihn die Zusammenarbeit mit Instanzen der Partei, deren ausgesprochener Gegner er war, ein schweres Opfer bedeute, das er jedoch der Sache zuliebe bringen müsse“. Für Schilling gab es unter anderem Gnadengesuche von Kollegen des Robert-Koch-Instituts, des Bernhard-Nocht-Instituts und des Kaiser-Wilhelm-Instituts. In den Gnadengesuchen für Schilling wurde ausdrücklich auf sein wissenschaftliches Renommee, seine Verdienste für die Wissenschaft, seine unpolitische Einstellung und sein tadelloses Verhalten hingewiesen. Schilling sei, so wird in einigen Gnadengesuchen ausgeführt, leidenschaftlicher Forscher, der den Tod von Probanden bei Versuchsreihen nicht vorsätzlich eingeplant habe, sondern im Gegenteil das Leben von Menschen habe retten wollen.[8]

Die Todesstrafe wurde am 28. Mai 1946 durch den Strang im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg vollstreckt.[9]

Von ihm stammen Beiträge zu Tropenkrankheiten zum Handbuch der inneren Medizin (Band 1) in der 1. und 2. Auflage (1911, bzw. 1925).

Literatur

- Marion Hulverscheidt: Die Beteiligung von Mitarbeitern des Robert Koch-Instituts an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tropenmedizinische Menschenversuche im Nationalsozialismus. in: Dies. (Hrsg.): Infektion und Institution. Zur Wissenschaftsgeschichte des Robert Koch-Instituts im Nationalsozialismus. Göttingen 2009, S. 147–168. ISBN 978-3835305076

- Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich – Wer war was vor und nach 1945. 2. Auflage. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2007, S. 535.

- Ernst Klee: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. 3. Auflage. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-596-14906-1.

- Holger Lessing: Der erste Dachauer Prozess (1945/46). Nomos, Baden-Baden 1993, ISBN 3-7890-2933-5.

- Case No. 000-50-2 (US vs. Martin Gottfried Weiss et al.) Tried 13 Dec. 45 (PDF-Datei; 39,0 MB; englisch).

Weblinks

- Literatur von und über Claus Schilling im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Barbara Diestel, Wolfgang Benz: Das Konzentrationslager Dachau 1933 – 1945. Geschichte und Bedeutung. Hrsg.: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. München 1994 (Medizinische Versuche im Konzentrationslager Dachau (Memento vom 3. Dezember 2005 im Internet Archive) [abgerufen am 18. Januar 2007]).

Quellen

- Jürgen Püschel: Die Geschichte des German Hospital in London (1845 bis 1948) (Studien zur Geschichte des Krankenhauswesens 14). Münster 1980, S. 135.

- Ernst Klee: Auschwitz, die NS-Medizin und ihre Opfer. Frankfurt am Main, 1997, S. 117f.

- Barbara Diestel, Wolfgang Benz: Das Konzentrationslager Dachau 1933 – 1945. Geschichte und Bedeutung. Hrsg.: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. München 1994 (Medizinische Versuche im Konzentrationslager Dachau (Memento vom 3. Dezember 2005 im Internet Archive) [abgerufen am 18. Januar 2007]). Das Konzentrationslager Dachau 1933 – 1945. Geschichte und Bedeutung (Memento des Originals vom 3. Dezember 2005 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Aufstellung der Versuchspersonen, Malariaversuchsstation im KL Dachau, ITS, Arolsen, Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau, Nr. 5793.

- Christian Frieling: Priester aus dem Bistum Münster im KZ. Aschendorff Verlag, Münster 1992, ISBN 3-402-05427-2, S. 77.

- Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau, Nr. 3297.

- Holger Lessing: Der erste Dachauer Prozess (1945/46). Baden-Baden 1993, S. 320.

- Michael Bryant: Die US-amerikanischen Militärgerichtsprozesse gegen SS-Personal, Ärzte, und Kapos des KZ Dachau 1945–1948. In: Ludwig Eiber, Robert Sigel (Hrsg.): Dachauer Prozesse – NS-Verbrechen vor amerikanischen Militärgerichten in Dachau 1945–1948. Göttingen 2007, S. 115f.

- Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. Frankfurt am Main 2007, S. 535