α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionsäure

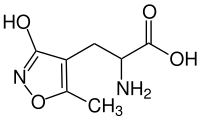

α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure (häufig, aber mehrdeutig abgekürzt mit AMPA) ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der synthetischen nichtproteinogenen Aminosäuren.

| Strukturformel | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||

| Strukturformel ohne Stereochemie | |||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||

| Name | α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionsäure | ||||||||||||

| Andere Namen |

AMPA | ||||||||||||

| Summenformel | C7H10N2O4 | ||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||

| |||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||

| Molare Masse | 186,17 g·mol−1 | ||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest[1] | ||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||

| |||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||

Isomere

α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionsäure ist eine chirale Verbindung. Es existieren zwei Stereoisomere, (S)- und (R)-AMPA. Wirkung an biologischen Rezeptoren zeigt nur (S)-AMPA, daher ist meist dieses Isomer gemeint, wenn von AMPA ohne weiteren Zusatz die Rede ist.

| Isomere von ΑMPA | ||

| Name | (S)-AMPA | (R)-AMPA |

| Andere Namen | L-(+)-AMPA | D-(–)-AMPA |

| Strukturformel | -AMPA_Structural_Formula_V.1.svg.png.webp) | -AMPA_Structural_Formula_V.2.svg.png.webp) |

| CAS-Nummer | 83643-88-3 | 83654-13-1 |

| 77521-29-0 (Racemat) | ||

| PubChem | 158397 | 6604707 |

| 1221 (unspez.) | ||

| DrugBank | DB02057 | – |

| – (unspez.) | ||

| Wikidata | Q917803 | Q27277614 |

| Q66370552 (unspez.) | ||

Eigenschaften

(S)-AMPA ist ein Agonist der AMPA-Rezeptoren, einer Untergruppe der ionotropen Glutamatrezeptoren,[2] die gleichzeitig auch Ionenkanäle sind. Es löst nach Aktivierung durch Einstrom von Natrium- und Kaliumionen in Neuronen ein exzitatorisches postsynaptisches Potential (EPSP) aus. In elektrischen Synapsen hemmt AMPA die Weiterleitung eines EPSP.[3] Nach Bindung von AMPA an den AMPA-Rezeptor erfolgt eine Clathrin-vermittelte Endozytose des AMPA-Rezeptors.[3][4]

Einzelnachweise

- Datenblatt (±)-AMPA, solid bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 29. November 2018 (PDF).

- Scott Brady: Basic Neurochemistry. Academic Press, 2012, ISBN 978-0-123-74947-5, S. 1057 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Q. Li, B. D. Burrell: CNQX and AMPA inhibit electrical synaptic transmission: a potential interaction between electrical and glutamatergic synapses. In: Brain Research. Band 1228, September 2008, S. 43–57, doi:10.1016/j.brainres.2008.06.035, PMID 18601913, PMC 2612578 (freier Volltext).

- J. W. Lin, W. Ju, K. Foster, S. H. Lee, G. Ahmadian, M. Wyszynski, Y. T. Wang, M. Sheng: Distinct molecular mechanisms and divergent endocytotic pathways of AMPA receptor internalization. In: Nature Neuroscience. Band 3, Nummer 12, Dezember 2000, S. 1282–1290, doi:10.1038/81814, PMID 11100149.