Zeche Herberholz

Die Zeche Herberholz ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk im Wittener Ortsteil Vormholz. Die Zeche war auch unter dem Namen Zeche Vereinigte Herberholz bekannt und ist aus der Konsolidation mehrerer Stollenzechen entstanden.[1] Die Konsolidierung der Zechen wurde durch den Obersteiger Herberholz betrieben, nach ihm wurde die konsolidierte Zeche benannt.[2] Das Bergwerk gehörte zum märkischen Bergamtsbezirk und dort zum Bergrevier Hardenstein.[3]

| Zeche Herberholz | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

| |||

| Andere Namen | Zeche Vereinigte Herberholz | ||

| Förderung/Jahr | bis ca. 7000 t | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Beschäftigte | ca. 50 bis 150 | ||

| Betriebsbeginn | 1854 | ||

| Betriebsende | 1891 | ||

| Nachfolgenutzung | Teil des Bergbauwanderwegs Muttental | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Steinkohle | ||

| Geographische Lage | |||

| Koordinaten | 51° 25′ 18,2″ N, 7° 19′ 4,9″ O | ||

| |||

| Standort | Vormholz | ||

| Gemeinde | Witten | ||

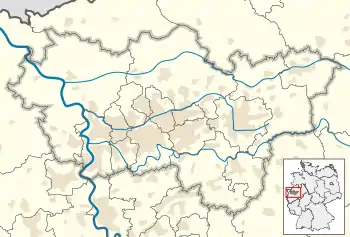

| Kreis (NUTS3) | Ennepe-Ruhr-Kreis | ||

| Land | Land Nordrhein-Westfalen | ||

| Staat | Deutschland | ||

| Revier | Ruhrrevier | ||

Geschichte

Die Anfänge

In der Zeit vom 29. Mai bis 18. Oktober 1854 konsolidierten die Stollenzechen Neuglück & Stettin, Stralsund, Hazard, St Johannes Nr. 4, Kleist, Österbank, Nelkenthal, Vereinigte Ankunft & Anclam, Rabener und Muttental zur Zeche Herberholz.[1] Grund für diese Konsolidation war der gemeinsame Bergwerksbetrieb im Tiefbau.[4] Der Abbau unterhalb der Erbstollensohle des St.-Johannes-Erbstollens sollte durch einen gemeinsamen Schacht erfolgen.[1] Die Kuxe des neu gegründeten Bergwerks waren unter vielen Gewerken aufgeteilt. Grubenvorstand des neu gegründeten Bergwerks wurde der Justizrat Brinkmann aus Hagen. Er wurde in seiner Aufgabe durch Familienmitglieder der Familien Reese, Mittelste Berghaus und Niederste Berghaus unterstützt.[4] Am 18. Oktober des Jahres 1856 erfolgte die Verleihung für die Verlängerung des Längenfeldes.[1] Am 6. Juni 1857 wurde ein Abbauvertrag geschlossen, der die Lösung und die Förderung der Kohlen durch die Zeche Vereinigte Louisenglück ermöglichte.[4] Die Kohlen wurden Untertage zum Förderschacht Elisabeth gefördert und dort zutage gefördert. Die Zeche Herberholz blieb jedoch weiterhin eigenständige Gewerkschaft.[1] Im Jahr 1858 wurden auf dem Bergwerk Aus- und Vorrichtungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten konzentrierten sich dabei auf drei Flöze in beiden Muldenflügeln.[5] Auch im Jahr darauf wurden auf der Zeche Herberholz umfangreiche Aus- und Vorrichtungsarbeiten getätigt.[3]

Die weiteren Jahre

Im Jahr 1860 wurden die Flöze im Muldensüdflügel erschlossen. Hierfür wurden von Norden aus Querschläge aufgefahren. Im Jahr 1862 wurde Diedrich Köllermann Grubendirektor der Zeche Herberholz.[4] Im Jahr 1865 wurde unter der St.-Johannes-Erbstollensohle abgebaut. Die 1. Sohle befand sich bei einer Teufe von 119 Metern und die 2. Sohle bei 163 Metern. Beide Sohlen waren im gleichen Niveau wie die Sohlen der Zeche Vereinigte Louisenglück.[1] Da die Zeche Louisenglück ihre erste Tiefbausohle bereits bis zur Markscheide aufgefahren hatte, war es für Herberholz bereits früh möglich, unterhalb des Muttentales im Flöz Kreftenscheer abzubauen.[4] Die Kohlen wurden weiterhin Untertage zur Zeche Vereinigte Louisenglück gefördert und dort zutage gefördert.[1] Für die untertägige Förderung wurden Grubenpferde eingesetzt. Im Jahr 1876 wurde Direktor Kollmann neuer Leiter des Grubenvorstandes. Ab dem Jahr 1877 wurden im Südflügel der Mulde die Kohlenvorräte unter der Stollensohle und der 1. Sohle abgebaut.[4] Im Jahr 1879 wurde ein erneuter Abbauvertrag geschlossen, der Abbau wurde nun im eigenen Feld von der Zeche Vereinigte Louisenglück getätigt.[1]

Probleme bereiteten die hohen Zuflüsse von Grubenwasser, die so stark waren, dass die Pumpen im Schacht Elisabeth die anfallende Wassermenge kaum abpumpen konnten. Nach 1880 gingen die Lagerstättenvorräte allmählich zur Neige.[4] Im Jahr 1885 wurde die Zeche Herberholz stillgelegt.[1] Gründe für die Stilllegung waren die geringen Kohlenvorräte und die hohen Wasserhaltungskosten.[4] Im Jahr 1886 wurde die Zeche Herberholz durch die Zeche Herrmann erworben, die Zeche Herberholz wurde aber weiterhin eigenständig genannt. Im darauf folgenden Jahr wurde die Zeche Herberholz erneut in den Unterlagen des Bergamts genannt, da sie wahrscheinlich in Betrieb war, es wurde jedoch kein Abbau betrieben. Im Jahr 1890 war die Zeche wieder in Betrieb. Im Jahr 1891 erfolgte die endgültige Stilllegung der Zeche Herberholz und am 2. November desselben Jahres die Konsolidation zur Zeche Vereinigte Hermann.[1] Im Jahr 1911 wurden die mittlerweile abgesoffenen Grubenbaue durch die Zeche Vereinigte Hermann gesümpft.[6]

Förderung und Belegschaft

Die ersten bekannten Belegschaftszahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1854, damals waren 54 Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt. Die ersten bekannten Förderzahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1857.[1] In diesem Jahr wurden mit 13 Bergleuten 5182 preußische Tonnen Steinkohle gefördert.[7] Im Jahr 1859 wurden mit 75 Beschäftigten 67.818 preußische Tonnen Steinkohle gefördert.[3] Im Jahr 1864 waren 50 Mitarbeiter auf der Zeche beschäftigt. Im Jahr 1865 wurden 17.364 Tonnen gefördert, 1867 sank die Förderung auf 13.588 Tonnen, 1869 erneuter Anstieg der Förderung auf 17.118 Tonnen.[1] Im Jahr 1874 wurde eine Förderung von fast 30.000 Tonnen Steinkohle erzielt, die Belegschaftsstärke betrug in diesem Jahr 85 Mitarbeiter.[6] Im Jahr 1875 wurden mit 122 Beschäftigten 31.470 Tonnen gefördert, 1879 erneuter Fördereinbruch auf 13.000 Tonnen.[1] Die maximale Förderung der Zeche wurde im Jahr 1882 erbracht.[6] In diesem Jahr wurden mit 91 Beschäftigten 37.110 Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1884 sank die Förderung erneut ab auf 22.447 Tonnen, diese Förderung wurde mit 60 Beschäftigten erbracht. Im Jahr 1890 wurden mit zwei Bergleuten 50 Tonnen gefördert, die letzten Förder- und Belegschaftszahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1891, als mit sechs Bergleuten 60 Tonnen gefördert wurden.[1]

Heutige Nutzung

Heute erinnert nur noch das Zechenhaus Herberholz an die ehemalige Zeche.[8] Das Zechenhaus Herberholz entstand um 1875 und diente als Betriebsgebäude für die Zechen Herberholz und Louisenglück. Auf dem Vorplatz des Geländes befand sich der 20 m tiefe Schacht Constanz, durch den die Bergleute mit einem Haspel die Kohle zutage förderten.[9] Das Zechenhaus ist Bestandteil des Bergbauwanderwegs Muttental und wird vom Förderverein Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier betreut, dem es auch als Vereinshaus dient. Auf dem Gelände und im Gebäude befindet sich eine kleine bergbaugeschichtliche Ausstellung. Am Wochenende gibt es auch eine gastronomische Bewirtschaftung.[8]

Einzelnachweise

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005 (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 144). 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9.

- Stadt Witten: Zeche Herberholz, Muttentalstraße 32 (abgerufen am 3. Juni 2016)

- Ministerium für Handel und Gewerbe (Hrsg.): Zeitschrift für das Berg-, Hütten-, und Salinen-Wesen im preussischen Staate. Achter Band, Verlag der königlichen geheimen Ober-Hofdruckerei (R. Decker), Berlin 1860

- Gerhard Koetter (Hrsg.): Bergbau im Muttental. 1. Auflage, Druckstatt Wöhrle, Witten 2001, ISBN 3-00-008659-5.

- Ministerium für Handel und Gewerbe (Hrsg.): Zeitschrift für das Berg-, Hütten-, und Salinen-Wesen im preussischen Staate. Siebenter Band, Verlag der königlichen geheimen Ober-Hofdruckerei (R. Decker), Berlin 1859.

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr (= Die blauen Bücher). 4. Auflage, unveränderter Nachdruck der 3. Auflage 1990. Langewiesche, Königstein im Taunus 1994, ISBN 3-7845-6992-7.

- Ministerium für Handel und Gewerbe (Hrsg.): Zeitschrift für das Berg-, Hütten-, und Salinen-Wesen im preussischen Staate. Sechster Band, Verlag der königlichen geheimen Ober-Hofdruckerei (R. Decker), Berlin 1858.

- Stadtmarketing Witten (Hrsg.): Bergbau-Rundwanderweg Muttental

- Bergbau im Muttental: Zechenhaus Herberholz (zuletzt abgerufen am 16. Oktober 2012)

Weblinks

- Zechenhaus Herberholz (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2014)

- Findbuch (B 180 BA Oberbergamt Dortmund, Betriebsakten) Betrieb der Steinkohlenzeche Herberholz (zuletzt abgerufen am 21. Mai 2014)