Zeche Vereinigte Hermann (Witten)

Die Zeche Vereinigte Hermann ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Bommern. Das Bergwerk wurde während seiner Betriebszeit mehrmals stillgelegt und wieder in Betrieb genommen.[1] Es ist aus der Konsolidation von zwei eigenständigen Bergwerken entstanden.[2]

| Zeche Vereinigte Hermann | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

| |||

| Förderung/Jahr | max. 19.880 t | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Beschäftigte | max. 51 | ||

| Betriebsbeginn | 1891 | ||

| Betriebsende | 1927 | ||

| Nachfolgenutzung | Zeche Dachs & Greveloch | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Steinkohle | ||

| Geographische Lage | |||

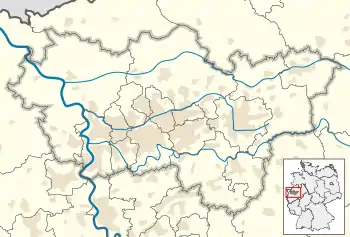

| Koordinaten | 51° 25′ 15,7″ N, 7° 19′ 3,7″ O | ||

| |||

| Standort | Bommern | ||

| Gemeinde | Witten | ||

| Kreis (NUTS3) | Ennepe-Ruhr-Kreis | ||

| Land | Land Nordrhein-Westfalen | ||

| Staat | Deutschland | ||

| Revier | Ruhrrevier | ||

Geschichte

Die Anfänge

Am 2. November des Jahres 1891 konsolidierten die Zechen Zeche Hermann und Herberholz zur Zeche Vereinigte Hermann. Zweck der Konsolidation war der Abbau der Flözgruppenreste der Flöze Geitling, Kreftenscheer und Mausegatt.[1] Hauptgewerke und Leiter des Bergwerks war Dietrich Köllermann.[3] Der Abbau erfolgte unterhalb der St. Johannes Erbstollensohle im Tiefbau. Es waren zwei Schächte vorhanden, dies waren die Schächte Margarethe (Schacht 1) und Anna (Schacht 2). Schacht Anna war ein tonnlägiger Förderschacht. Die Wettersohle lag bei einer Teufe von 63 Metern, die Bausohle bei einer Teufe von 83 Metern. Im selben Jahr wurde der Schacht Constanz der Zeche Vereinigte Louisenglück übernommen, dieser Schacht diente als Wetterschacht. Der übertägige Abtransport der abgebauten Kohlen erfolgte mit der Muttentalbahn.[1] Im Jahr 1892 übergab Dietrich Köllermann das Bergwerk an seinen Sohn Louis Köllermann und an den Bergwerksdirektor Gustav Daber.[3]

Der weitere Betrieb

Im Jahr 1895 wurde Schacht 1 stillgelegt.[1] Im darauffolgenden Jahr wurde die Förderung am Schacht 2 eingestellt.[2] Durch diese Maßnahme wurde nur noch Kohle im Stollenbau abgebaut. Im Jahr 1898 wurde der Betrieb gestundet. Im Sommer des Jahres 1899 wurde begonnen, einen seigeren Schacht abzuteufen.[1] Der neue Schacht wurde Schacht Hermann genannt.[2] Der Ansatzpunkt von Schacht Hermann befand sich einen Kilometer vom Bahnhof Bommern entfernt. Mit zwei Schurfschächten wurde im selben Jahr geringfügig Abbau betrieben.[1] Die Leitung des Grubenbetriebes hatte zu dieser Zeit der Steiger von der Thyssen.[3] Im Jahr 1900 wurde im Schacht Hermann bei einer Teufe von 40 Metern die 1. Sohle angesetzt.[1] Für den Betrieb der Fördermaschine und für den Betrieb der Wasserhaltungsmaschine wurde eine Dampfmaschine installiert.[3] Am 22. März des Jahres 1901 kam es zu einem starken Wassereinbruch, sodass die gesamte Grube absoff.[1] Bei diesem Ereignis kamen zwei Bergleute ums Leben.[4] Versuche, die Grube zu sümpfen, waren wenig erfolgreich.[1] Bedingt dadurch wurde die Zeche Vereinigte Hermann am 1. März des Jahres 1902 zunächst stillgelegt und im März des darauffolgenden Jahres zwangsversteigert. Neuer Besitzer des Bergwerks war nun der Kaufmann Stöters aus Mintard. Von Stöters übernahm die Gesellschaft Oppenheimer & Cie aus Köln die Rechte für das Bergwerk.[3] Am 1. Juni des Jahres 1904 wurden die Zeche Maximus und die Zeche Urban erworben.[1] Im Oktober desselben Jahres ließen die neuen Besitzer eine neue Kesselanlage mit Dampfmaschine und Pumpen installieren.[3]

Noch im Jahr 1904 wurde das Grubenfeld Hermann erfolgreich gesümpft. Am Jahresende wurde die Zeche durch den Maximus-Stollen wieder in Betrieb genommen. Damit der Betrieb im Tiefbau wieder aufgenommen werden konnte, wurde der Schacht Hermann wieder hergerichtet.[1] Die gesamte Förderung des Bergwerks erfolgte nun über den Schacht Hermann. Die Kohlen wurden mittels Kohlenwagen über das Gleis der Schleppbahn mit Benzollokomotiven zum Bahnhof Bommern transportiert.[3] Die beim Betrieb des Bergwerks anfallenden Berge wurde auf der Bergehalde am Schacht Hermann aufgeschüttet.[4] Im Jahr 1905 wurde der Schacht Anna abgeworfen.[2] Am 19. Januar des Jahres 1906 konsolidierten die Zechen Maximus und Vereinigte Hermann. Trotzdem wurde in diesem Jahr nur geringfügig abgebaut, es wurde ein Wetterüberhauen[ANM 1] nach über Tage erstellt. Über Tage wurde für den Transport eine Pferdeschleppbahn bis zum Bahnhof Bommern erstellt. Im Jahr 1907 waren zwei Wetterschächte und ein Förderschacht in Betrieb. Im selben Jahr wurden drei Längenfelder erworben, es handelte sich dabei um die Felder Kleist, Nelkenthal und Rabener. Noch im selben Jahr wurde damit begonnen, das Längenfeld Rabener aufzuschließen. Im Jahr 1908 wurde das Längenfeld Kleist aufgeschlossen, dazu wurden neue Stollen aufgefahren und alte Grubenbaue aufgewältigt. Über Tage wurde der Lokomotivbetrieb zum Bahnhof Bommern in Betrieb genommen. Im darauffolgenden Jahr wurde der Förderschacht bis auf eine Teufe von 50 Metern tiefer geteuft.[1] Die Leitung des Grubenbetriebes hatte zu dieser Zeit der Betriebsführer Brune.[3]

Die weiteren Jahre

Im Jahr 1910 wurde im Feld Herberholz abgebaut. Im darauffolgenden Jahr mussten die Grubenbaue im Feld Herberholz gesümpft werden. Im Jahr 1913 wurde die Aus- und Vorrichtung im eigenen Grubenfeld eingestellt.[1] Am Jahresanfang des Jahres 1914 gerieten die Bergwerkseigentümer in Zahlungsschwierigkeiten. Da der Repräsentant des Bergwerks gestorben war, wurden keine Löhne mehr ausgezahlt.[3] Aus diesem Grund wurde die Zeche Vereinigte Hermann am 27. März desselben Jahres geschlossen und soff danach erneut ab. Im Jahr 1916 wurde die Zeche Vereinigte Hermann zwangsversteigert,[1] neuer Besitzer wurde C. Deilmann.[3] Im Juli des Jahres 1918 wurde die Zeche wieder in Betrieb genommen.[1] Auf dem Werksgelände ließen die neuen Eigentümer noch im selben Jahr ein Fachwerkhaus erbauen. In diesem Gebäude wurden die Waschkaue, die Schmiede, der Maschinenraum, die Lampenstube und Büros betrieben.[4] Im Oktober desselben Jahres wurde eine Betriebsgemeinschaft mit den Zechen Gut Glück & Wrangel, Frielinghaus und dem St. Johannes Erbstollen geschlossen. Aufgrund dieser Betriebsgemeinschaft erfolgte die Förderung nun auf der Zeche Gut Glück & Wrangel. Im selben Jahr wurde bei einer Teufe von 18 Metern eine neue Sohle angesetzt, die bisherige 1. Sohle (40 Metersohle) wurde gesümpft.[1] Im Jahr 1919 wurde das Bergwerk wieder in Betrieb genommen.[2]

Die letzten Jahre

Im Jahr 1920 hatte das Baufeld die Abmessung 550 Meter streichend und 290 Meter querschlägig.[ANM 2] Am 1. November des Jahres 1925 wurde die Zeche Vereinigte Hermann wieder ein selbstständiger Betrieb, Grund hierfür war die Stilllegung der Zeche Gut Glück & Wrangel. Es waren zwei Stollen und ein Wetterschacht vorhanden. Am 25. Februar des Jahres 1926 wurde ein Abbauvertrag mit den Zechen Fortuna ins Westen, Vereinigte Hardenstein, Oberste Frielinghaus und dem St. Johannes Erbstollen geschlossen. Zweck des Vertrages war der Abbau der restlichen Flözteile oberhalb der St. Johannes Erbstollensohle. Der Abbau erfolgte oberhalb der St. Johannes Erbstollensohle im Stollenbau und über die 30 Metersohle im Tiefbau. Am 24. Dezember des Jahres 1927 wurde die Zeche Vereinigte Hermann endgültig stillgelegt. Ab dem 29. Februar des darauffolgenden Jahres wurden die meisten Tagesanlagen abgerissen. Ab dem Jahr 1930 gehörte die Berechtsame zur Zeche Dachs & Greveloch.[1]

Förderung und Belegschaft

Die ersten bekannten Belegschafts- und Förderzahlen stammen aus dem Jahr 1891, damals waren 23 Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt, die eine Förderung von 3935 Tonnen Steinkohle erbrachten.[3] Im Jahr 1895 wurden mit zehn Beschäftigten 1346 Tonnen Steinkohle gefördert.[1] Im Jahr 1898 sank die Förderung drastisch auf nur noch 47 Tonnen Steinkohle.[3] Im Jahr darauf sank die Förderung erneut auf nur noch 27 Tonnen Steinkohle. Im Jahr 1900 wurden mit 21 Beschäftigten 1950 Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1902 erneuter Fördereinbruch, mit acht Bergleuten wurden nur noch 90 Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1905 wurden mit sechs Beschäftigten 1561 Tonnen Steinkohle gefördert.[1] Die maximale Förderung wurde im Jahr 1910 erbracht.[2] In diesem Jahr wurden mit 51 Beschäftigten 19.880 Tonnen Steinkohle gefördert.[3] Im Jahr 1912 wurden mit 34 Beschäftigten 10.069 Tonnen Steinkohle gefördert. Im darauffolgenden Jahr wurden mit 36 Beschäftigten 10.316 Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1926 sank die Förderung auf 6739 Tonnen, diese Förderung wurde mit 25 Beschäftigten erbracht. Die letzten bekannten Förder- und Belegschaftszahlen des Bergwerks stammen aus dem Jahr 1927, es wurden mit 42 Beschäftigten 10.258 Tonnen Steinkohle gefördert.[1]

Heutiger Zustand

Von der ehemaligen Zeche Vereinigte Hermann sind heute noch die Betriebsgebäude und die Bergehalde erhalten. Die Betriebsgebäude sind Bestandteil des Bergbauwanderwegs Muttental, sie befinden sich an der Muttentalstraße.[5] Die Halde befindet sich ebenfalls an der Muttentalstraße, diese ist auch Bestandteil des Bergbauwanderwegs Muttental. Während der Betriebszeit der Zeche Vereinigte Hermann wurde der Abraum aus dem Stollen über eine kurze Schleppbahn zur Bergehalde transportiert.[6]

Einzelnachweise

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005. (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 144) 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9.

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage, Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster KG, Königstein i. Taunus 1994, ISBN 3-7845-6992-7.

- Gerhard Koetter (Hrsg.): Bergbau im Muttental. 1. Auflage, Druckstatt Wöhrle, Witten 2001, ISBN 3-00-008659-5.

- Gerhard Koetter (Hrsg.): Von Flözen, Stollen und Schächten im Muttental. 1. Auflage, Klartext Verlag, Essen 2007, ISBN 978-3-89861-612-6.

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Gebäude der Zeche Vereinigte Hermann (zuletzt abgerufen am 30. Oktober 2012)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Halde der Zeche Vereinigte Hermann (zuletzt abgerufen am 30. Oktober 2012)

Weblinks

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Zeche Vereinigte Hermann (abgerufen am 24. März 2011)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Historische Karte um 1840 (abgerufen am 24. März 2011)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Karte der Situation um 2000 (abgerufen am 24. März 2011)

Anmerkungen

- Als Wetterüberhauen bezeichnet man einen, im Flöz von unten nach oben erstellten, Grubenbau, der zur Bewetterung dient. (Quelle: Tilo Cramm, Joachim Huske: Bergmanssprache im Ruhrrevier.)

- Als querschlägig wird die Richtung bezeichnet, die horizontal quer zur Längsachse der Lagerstätte verläuft. (Quelle: Förderverein Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar e.V. (Hrsg.): Erzabbau im Rammelsberg.)