Suchtprävention

Der Begriff Suchtprävention wird für Maßnahmen benützt, welche versuchen, einer allfälligen Sucht vorzubeugen. Suchtprävention ist die Auseinandersetzung mit Sucht, Suchtursachen, sowie den Auswirkungen von riskantem Substanzkonsum und exzessiven Verhaltensweisen. „Handeln, bevor Sucht entsteht“ ist ein Leitsatz, der dies in wenigen Worten sehr treffend formuliert. Suchtprävention kommt bei illegalen und legalen Substanzen zum Einsatz sowie bei Verhaltensweisen, die süchtig machen können.

Begrifflichkeit

Definition

„Sucht“ geht auf „siechen“ zurück, „das Leiden an einer Krankheit“. Alltagssprachlich ist der Begriff „Sucht“ weit verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ersetzte 1964 den Suchtbegriff durch den Begriff „Abhängigkeit“ und definiert ihn als einen seelischen, eventuell auch körperlichen Zustand, der dadurch charakterisiert ist, dass ein dringendes Verlangen oder unbezwingbares Bedürfnis besteht, sich die entsprechende Substanz fortgesetzt und periodisch zuzuführen. Durch zunehmende Gewöhnung besteht die Tendenz, die Dosis zu steigern. Einer Abhängigkeit liegt der Drang zugrunde, die psychischen und/oder körperlichen Wirkungen der Substanz zu erfahren, oft auch das Bedürfnis, unangenehme Auswirkungen ihres Fehlens zu vermeiden. Je nach Grad der psychischen und körperlichen Abhängigkeit definiert die WHO verschiedene Abhängigkeitstypen. Vor allem umgangssprachlich bestehen fließende Übergänge zwischen der Gewohnheit (dem nicht zwingenden Wunsch nach Einnahme), der Abhängigkeit und der Sucht, bei der besonders die körperlichen Entzugserscheinungen betont werden. Die Diagnostiksysteme ICD-10 und DSM-IV grenzen stoffgebundene und nicht stoffgebundene Verhaltensstörungen ab. Eine schrittweise Integration ist absehbar denn die Gemeinsamkeiten überwiegen. Grundlagen sind empirische Befunde, ein Konsens unter Expertinnen und Experten- und ein bio-psycho-soziales Denkmodell.

Mit Prävention werden alle Strategien und Maßnahmen bezeichnet, die ergriffen werden, um das Auftreten, die Verbreitung und die negativen Auswirkungen von Krankheiten und Risikoverhalten zu verhindern oder zu vermindern.

Politischer Kontext in der Schweiz

Die Suchtpolitik der Schweiz ist mit Art. 118 der Schweizerischen Bundesverfassung gefordert, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu treffen. Damit besteht eine umfassende Rechtsgrundlage für die Schweiz, die den Bund zu suchtpolitischen Maßnahmen anhält und diese auch legitimiert. Auf Verfassungsstufe sind auch Maßnahmen verankert gegen den Alkoholmissbrauch und gegen die Gefahren des Glücksspiels. Eine ganze Palette von spezifisch suchtpolitisch relevanten Maßnahmen in den Bereichen illegale Drogen, Alkohol, Tabak und Medikamente, sind auf Gesetzesstufe geregelt.

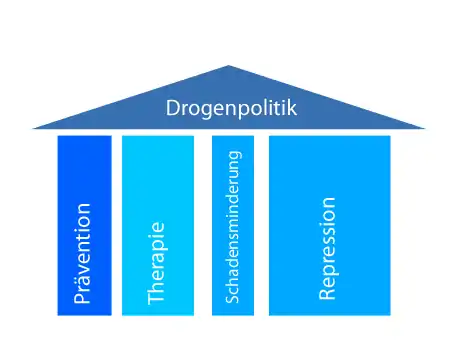

Im Bereich der illegalen Drogen unterstützt der schweizerische Bundesrat seit 1994 das Viersäulenmodell. Die Viersäulenpolitik legitimiert den Aufbau schadensmindernder Angebote und ermöglicht die zielgerichtete Zusammenarbeit von Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression.

Das Viersäulenmodell wird von Fachleuten begrüßt, weil es eine problemorientierte und integrale Suchthilfe ermöglicht. Zwei Volksbegehren, die nicht mit der Viersäulenpolitik vereinbar gewesen wären, weil sie entweder ein ausgesprochen restriktives Vorgehen oder aber eine äußerst liberale Drogenpolitik verlangt hätten, wurden von der Bevölkerung in gesamtschweizerischen Abstimmungen (1997 und 1998) verworfen. Das Viersäulenmodell als pragmatischer Mittelweg fand zudem international große Anerkennung. In verschiedenen Ländern in Europa, in Kanada und im Iran geht die Entwicklung heute in eine ähnliche Richtung.

1991 beschloss der Bundesrat ein erstes Maßnahmenpaket zur Verminderung der Drogenprobleme. Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde beauftragt, die Umsetzung von Maßnahmen in den Interventionsbereichen Prävention, Therapie und später auch Schadensminderung in die Wege zu leiten. Diese Maßnahmen wurden im Rahmen eines zweiten Maßnahmenpakets (1998–2002) und dritten Maßnahmenpakets (2006–2011) gestärkt und weiterentwickelt. Im Rahmen der Maßnahmenpakete wurden insbesondere innovative Ansätze gefördert und diese auf der Basis von wissenschaftlicher Forschung beurteilt. Der Bund führte die Aktivitäten in der Regel nicht selber durch, sondern setzte auf andere, sowohl staatliche als auch private Akteure. Damit trug er zu einer breit abgestützten drogenpolitischen Mobilisierung bei.

Politischer Konsens als Grundlage für pragmatischen Mittelweg

Elend, Dreck, Leid und Tod: Die Bilder der offenen Drogenszene auf dem Zürcher Platzspitz gingen anfangs der 90er-Jahre um die Welt. Das „Drogenproblem“ stand ganz oben im Schweizer Sorgenbarometer.

Die Viersäulenpolitik ermöglichte das wirkungsvolle Zusammenspiel von Prävention, Therapie, Überlebenshilfe/Schadensminderung und Repression. Die Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes wollte die Viersäulenpolitik und ihre Errungenschaften gesetzlich verankern. Sie wurde im März 2008 vom Eidgenössischen Parlament angenommen und am 30. November 2008 per Volksabstimmung von der Bevölkerung bestätigt. Das revidierte Betäubungsmittelgesetz sichert somit das Zusammenwirken von Maßnahmen der Polizei, der medizinischen Versorgung sowie der Sozialarbeit und stärkt die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es verankert die bewährte Aufgabenverteilung und setzt einen Akzent auf den Kinder- und Jugendschutz.

Im September 2007 hat der Bundesrat die Erarbeitung eines Präventionsgesetzes in Auftrag gegeben, welches für Prävention und Gesundheitsförderung national eine gesetzliche Grundlage schaffen soll. Damit sollen die Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung und eine Verbesserung der Koordination und der Effizienz erreicht werden.

Prävention (Vorbeugung/Verhütung)

Prävention steht als Oberbegriff für alle Maßnahmen, die zur Reduktion des Auftretens, der Ausbreitung und der negativen Auswirkungen von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen beitragen. Die Prävention will gesundheitliche Schäden verhüten und öffnet sich vermehrt in Richtung der Gesundheitsförderung. Die einzelnen Substanzen bzw. Verhaltensweisen und ihr rechtlicher Status (legal oder illegal) treten dabei in den Hintergrund.

Verhaltens- und Verhältnisprävention

Eine andere Gliederung der Prävention, bezieht sich auf die Interventionsebene: Die personenorientierte Suchtprävention, die sogenannte Verhaltensprävention, hat zum Ziel das Verhalten des einzelnen Menschen zu beeinflussen und dessen Handlungskompetenz zu erhöhen. Die strukturorientierte Suchtprävention, die sogenannte Verhältnisprävention, richtet sich primär an Strukturen und Settings(Gesellschaft/Politik/Gesetzgebung/ Gemeinwesen/Familien/Schulen etc) und will die Lebensbedingungen verbessern: „make healthy choices easier choices“. Beide Präventionsansätze können sowohl substanzspezifisch als auch substanzunspezifisch sein (siehe folgende Grafik):

| Prävention | Substanzspezifische Suchtprävention | Substanzunspezifisiche Suchtprävention |

|---|---|---|

|

Verhaltensprävention (personenorientierte Prävention) |

|

|

| Verhältnisprävention (strukturorientierte Prävention) |

|

|

Universelle, selektive und indizierte Prävention

Neben der Unterscheidung von Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention hat in den letzten Jahren die Unterscheidung von universeller, selektiver und indizierter Prävention an Popularität gewonnen. Sie geht auf Gordon (1987) zurück. Gordon spricht von „universeller Prävention“ wenn sich präventive Maßnahmen an Bevölkerungsgruppen richten, denen keine spezifischen Risikofaktoren zugeschrieben werden wie z. B. die Schüler einer Schule. Von „selektiver Prävention“ ist nach Gordon die Rede, wenn bei einer Zielgruppe bestimmte Risikofaktoren in Bezug auf das zu verhindernde Problem ausgemacht werden – etwa wenn sich alkoholpräventive Maßnahmen an Kinder von Alkohol missbrauchenden Eltern richten. Als „indizierte Prävention“ schließlich bezeichnet Gordon[1] alle Maßnahmen, die sich an Individuen richten, bei denen Risikoverhalten für das zu verhindernde Problem entdeckt worden oder das Problem in einer Frühphase diagnostiziert worden ist. Beispiel einer solchen Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, die an den meisten Wochenenden exzessiv Alkohol konsumieren.

Fazit: Die Unterscheidung Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention stellt ganz eindeutig keine Taxonomie mit scharfen Grenzen dar, sondern dient als gedankliche Orientierungshilfe und ist als solche durchaus sinnvoll. Viele präventive Interventionen in Settings und bei Zielgruppen haben sowohl primärpräventive als auch sekundärpräventive Anteile. Die Unterteilung in universelle, selektive und indizierte Prävention bietet mit der klaren Definition der Zielgruppen für die geplanten Interventionen eine inhaltliche Präzisierung.

Abgrenzungen Gesundheitsförderung und Prävention werden oft in einem Atemzug genannt. Sowohl für die theoretische Klärung wie für die praktische Verwendung empfiehlt es sich jedoch, Gesundheitsförderung und gesundheitsrelevante Prävention als zwei Formen der sozialen Intervention zu identifizieren, die auf gleicher Augenhöhe liegen. Sie überlappen sich und haben Gemeinsamkeiten, aber sie unterscheiden sich auch. Die hauptsächliche Unterscheidung liegt in der Zielsetzung: Gesundheitsförderung verfolgt Entwicklungsziele, während Prävention Vermeidungsziele setzt. Diese Unterscheidung ist dann angebracht, wenn Gesundheit (Wohlbefinden, gesundheitliche Lebensqualität) und Krankheit (Beeinträchtigung, Gefährdung, z. B. Sucht) als voneinander unabhängig verstanden werden. Für den Vergleich von Gesundheitsförderung und Suchtprävention gilt entsprechend: Die universelle oder primäre Suchtprävention ist mit Gesundheitsförderung nicht identisch, da sich die beiden Strategien auf unterschiedliche Ziele ausrichten und darum verschiedene Erfolgsnachweise zu erbringen haben.

Beratung und Therapie tragen zur Verringerung von problematischem Verhalten bzw. problematischem Suchtmittelkonsums bei, indem sie den nachhaltigen Ausstieg aus der Sucht ermöglichen bzw. auf diese Möglichkeit nachhaltig hinwirken. Zudem fördern sie die soziale Integration und die Gesundheit der behandelten Personen. Im Bereich der Beratung und Therapie erhalten Menschen nachhaltig Hilfe, die aufgrund ihres problematischen Verhalten bzw. ihres Konsums psychoaktiver Substanzen leiden. Ihnen soll der Ausstieg aus der Sucht ermöglicht werden, oder es soll auf einen unproblematischen Konsum hin gearbeitet werden. Manche Personen wollen oder können unter Umständen (noch) gar nicht aus dem Konsum psychoaktiver Substanzen aussteigen. In diesen Fällen geht es darum, vorerst die vorhandenen Ressourcen zu stärken, ihre Gesundheit zu fördern und sie sozial zu (re-)integrieren. Ihre Marginalisierung zu verhindern, ist sowohl für die Verminderung der individuellen als auch der gesellschaftlichen Auswirkungen zentral. Um dies zu erreichen ist eine Kooperation mit den Partnern aus andern Berufsfeldern unabdingbar. Die Schnittstellen zur indizierten Prävention müssen entsprechend abgestimmt sein.

Zielsetzung

Haupt- und Teilziele

Suchtprävention hat zum Ziel, Menschen von Handlungsweisen abzuhalten, die sie oder andere gesundheitlich beeinträchtigen können. Sie will Merkmale der Person und Bedingungen der Umwelt derart beeinflussen, dass diese nicht zu gesundheitlichen Störungen, Behinderungen oder Schäden führen. Einfluss auf die Zielsetzungen der Suchtprävention haben die spezifische psychoaktive Substanz, das abhängig machende Verhalten, die Merkmale der Person sowie deren soziales Umfeld. Dies führt zu Hauptzielen (vgl. untenstehende Aufstellung in Anlehnung an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA), sowie spezifischen Zielsetzungen, die auf die einzelne Substanz ausgerichtet sind (vgl. nachfolgende Zielsetzungen der Nationalen Programme zu Alkohol und Tabak in der Schweiz). In der konkreten Arbeit sind die Hauptziele oft nicht direkt erreich- und umsetzbar. Sie können jedoch als Richtungsweiser angesehen werden und ihnen werden Zwischen- und Teilziele untergeordnet, die überprüfbar sind.

Zentrale Zielsetzungen moderner Suchtprävention

- Einstieg in den Substanzkonsum vermeiden und/oder hinauszögern Primäres Ziel der Suchtprävention ist die Vermeidung und/oder Hinauszögerung des Einstiegs in den Konsum legaler und illegaler Suchtmittel. Bei beidem zielt die Präventionsarbeit darauf ab, durch Förderung von Ressourcen und Kompetenzen die Widerstandskräfte beim Individuum zu stärken. Aber auch strukturelle Maßnahmen (z. B. Jugendschutzbestimmungen und Preispolitik) leisten hier einen wichtigen Beitrag.

- Konsumhäufigkeit vermindern Die Häufigkeit des Suchtmittelgebrauchs soll vermindert und damit die Wahrscheinlichkeit von problematischem Konsum verhindert werden – neben der „Verhinderung der Banalisierung des Konsums“. Die Präventionsarbeit soll die Zielgruppen dazu befähigen, Gefahren und Risiken des Suchtmittelkonsums vernünftig einzuschätzen und einen verantwortungsbewussten Umgang ermöglichen. Eine der Zielgruppe angemessene, sachliche Information ermöglicht dies.

- Risiken des Konsums vermindern Die Früherkennung und Frühintervention beschäftigt sich mit riskantem Konsumverhalten. Sie orientiert sich an einzelnen Personen, bezieht aber auch strukturelle Bedingungen mit ein.

- Regelmäßigen, täglichen Substanzkonsum verhindern Hier richtet sich die Prävention darauf, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Ausbreitung der Suchterkrankung zu reduzieren. Präventive Strategien schließen die Verhaltens- und die Verhältnisprävention ein. Spezifische Zielsetzungen, die quantitativ messbar und auf die jeweilige Substanz ausgerichtet sind, bestehen in den nationalen Programmen Tabak und Alkohol. Beispiele: Zielsetzung der schweizerischen Tabakprävention: „Der Anteil der Rauchenden in der Wohnbevölkerung der Schweiz ist bis 2010 um 20%, d. h. von 29% auf rund 23%, gesunken.“ Zielsetzung der schweizerischen Alkoholprävention: „“Reduktion risikoreicher Trinkmuster in der Bevölkerung, bzw. Reduktion der episodischen Rauschtrinker/innen in der vormotivationalen Phase (Transtheoretisches Modell nach Prochaska) bis 2012 von 78% auf 70%.““ Diese Zielsetzungen werden ausgearbeitet aufgrund wissenschaftlicher Erhebungen der Konsumsituation in der Schweiz und international. Sie sind nicht nur fachlich, sondern auch politisch geprägt. Die Politik bestimmt die Mittel für die Erreichung dieser Zielsetzungen und fachliche Instanzen ergreifen in der Praxis die adäquaten Maßnahmen. In ihrer Verantwortung liegt es, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst wirksam einzusetzen. Dazu gehört nebst einem empirisch fundierten Vorgehen auch eine Analyse der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Denn von den Unterschieden der Sprachregionen und der Kantone werden die suchtpräventiven Zielsetzungen zusätzlich beeinflusst. So gibt es, geprägt durch Topographie und soziodemografische Voraussetzungen, Zielsetzungen die eher in Richtung Konsumverminderung und Abstinenz gehen und andere in denen Risikokompetenz und verantwortungsbewusster Umgang mit psychoaktiven Substanzen im Zentrum stehen. Beide Ausrichtungen können erfolgreiche Wege zur Zielerreichung sein.

Methodik

Akteure und Partner

Die Suchtprävention ist eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe und betrifft alle Staatsebenen – Bund, Kantone und Gemeinden. Daneben gibt es eine Vielzahl zumeist privater Organisationen und Institutionen, die in der Suchtprävention aktiv sind. Ausgehend von den gesetzlichen Grundlagen übernehmen diese verschiedenen Akteure unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Aufgaben.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Aufgabe, die Akteure, die in diesem Bereich tätig sind (Kantone, Gemeinden, private Organisationen), zu unterstützen. Außerdem hat es den gesetzlichen Auftrag, die wissenschaftliche Forschung und die Weiterbildung zu fördern. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind mehrheitlich die Kantone verantwortlich genauso für die Durchsetzung von Gesetzen und die Ahndung deren Überschreitungen. Sie verfügen über große Autonomie bei der Ausgestaltung und Umsetzung ihrer Suchtpräventionsarbeit. Viele Kantone überlassen eine Reihe von Aufgaben den Gemeinden. In erster Linie sind Städte in der Suchtprävention aktiv, weil sie von der Suchtproblematik am unmittelbarsten betroffen sind und über die entsprechenden Ressourcen verfügen. Die Behörden können in der Prävention auch gewisse Aufgaben an private Organisationen übertragen. Neben dem Bund, den Kantonen, Städten und Gemeinden gibt es deshalb eine Vielzahl von weiteren Institutionen, Organisationen und Vereinigungen, die aufgrund ihrer Fachkompetenz von den staatlichen Akteuren mit der Umsetzung von suchtpräventiven Maßnahmen beauftragt werden. Unter Bund, Kantonen und Gemeinden sowie zwischen den privaten Organisationen und Institutionen finden über verschiedene Gremien Koordination, fachlicher Austausch und Weiterbildung in der Suchtprävention statt.

Suchtpolitische Strategie

Die Schweiz hat das Viersäulenmodell. Die vier Säulen: Prävention, Repression, Schadensminderung und Therapie sind nicht als losgelöste Interventionsbereiche zu verstehen. Vielmehr bestehen zwischen den Säulen vielseitige Wechselwirkungen. Die einzelnen Maßnahmen sind deshalb aus der Warte verschiedener Säulen zu betrachten und im Hinblick auf die verschiedenen Zielsetzungen entsprechend auszugestalten.

Der Bund konzentriert sich im Rahmen des dritten Maßnahmenpakets Drogen[2] (2006–2011) auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen und deren Umfeld. Er legt seinen strategischen Schwerpunkt auf die Verhältnisprävention. Das heißt, das Verhalten von Personen wird nicht direkt, sondern eher indirekt über die Veränderung von Strukturen und Rahmenbedingungen beeinflusst. Das BAG ist hauptsächlich in den Lebenswelten Schule und Gemeinde aktiv. Zunehmend wichtig sind die Früherkennung und die Frühintervention. Die substanzunabhängige Prävention steht insgesamt im Zentrum; Interventionen zu bestimmten Substanzen, insbesondere sachliche Informationen, bilden dazu eine Ergänzung.

Maßnahmen

Die konkreten Maßnahmen der Suchtprävention orientieren sich an den vorgegebenen Zielsetzungen (2.1.) und der Gliederung der Prävention (1.2.) Die Verantwortung ist aufgeteilt zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden, die ihrerseits Institutionen und Organisationen mit der konkreten Umsetzung und Ausführung beauftragen.

- Der Bund ist verantwortlich für folgende Maßnahmen:

- Harmonisierung laufender Aktivitäten, indem sie den strategischen Vorgaben angepasst, und vermehrt Synergien genutzt werden.

- Weiterentwicklung der Früherkennung und Frühintervention

- Förderung des Wissenstransfers von der Forschung zur Praxis, unter anderem über die Aus- und Weiterbildung

- Verbesserung des Monitoring und der Dokumentation des bestehenden Angebots sowie evidenzbasierte Maßnahmenentwicklung mittels der Förderung von Modellprojekten.

- Kantone, Städte und Gemeinden regen Maßnahmen an die

- sich am Individuum orientieren und sich mehrheitlich an Kinder und Jugendliche richten.

- sich an sozialen Systemen orientieren und sich an Familien, Schulen, Betriebe, offene Jugendarbeit oder auch an ganze Gemeinwesen richten.

- gesamtgesellschaftlich orientiert sind und somit als Zielgruppe die Politik, Gesetzgebung und die öffentliche Meinung, sprich die Bevölkerung insgesamt, ansprechen.

Ein Beispiel: Ausgehend von der Erkenntnis, dass Schüler, die sich in ihrer Schule gut fühlen, weniger Alkohol und Tabak konsumieren, können Maßnahmen dazu entwickelt werden: Informationslektionen für die Schüler zu Alkohol und Tabak, die Verbesserung des Schulklimas mit geeignetem Einbezug der Eltern, die Stärkung des Lehrer-Teams, sowie die Einführung einer Früherkennungs- und Frühinterventionsstrategie für problematisch konsumierende Schüler. Isolierte Einzelmaßnahmen sind wenig Erfolg versprechend.

Wirksamkeit

Wissenschaftliche Grundlagen

Die zunehmende Professionalisierung der Suchtprävention verlangt das Festlegen von Zielen und überprüfbaren Indikatoren. Dies hat dazu geführt, dass die wissenschaftliche Evaluation von präventiven Maßnahmen seit den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts deutlich ausgebaut worden ist. Die Wirkung der Suchtprävention ist anspruchsvoller im Nachweis als beispielsweise die Prävention von Herz-Kreislaufkrankheiten. Gründe dafür sind die Zahl und das Zusammenwirken der Einflussfaktoren bzw. das Fehlen von spezifischen, wissenschaftlich bestimmten Risiko- und Schutzfaktoren.

Die Arbeit von Claudia Meier hat in der Schweiz erstmals praktisches Erfahrungswissen und sozialwissenschaftliche Forschung zur Suchtprävention nutzbringend zusammengeführt. Diese Interventionsziele sind eine wichtige Grundlage heutiger Suchtpräventionsarbeit geworden. In ihrer Forschungsarbeit «Was wirkt wirklich?»[3] hat C. Meier 13 Interventionsziele gefunden, die theoretisch begründet und empirisch belegt sind:

- Allgemeine Lebenskompetenz fördern

- Persönliche und soziale Kompetenz fördern

- Ressourcen und Schutzfaktoren stärken

- Alternativen zu Suchtmittelkonsum schaffen

- Problemlösungsfähigkeiten fördern

- Selbstverantwortung gegenüber der eigenen Gesundheit fördern

- Selbstwirksamkeit fördern

- Kommunikative Fähigkeiten verbessern

- Beziehungsfähigkeit/prosoziale Aktivitäten fördern

- Supportive Erziehungskompetenzen von Eltern stärken

- Chancengleichheit in Bildung und Arbeit

- Bildung der Geschlechteridentität unterstützen

- Verhindern von (sexueller) Gewalt

Zusammenfassend kann man sagen, dass Suchtprävention, welche die relevanten Zielgruppen systematisch in ihren Lebenswelten anspricht, besonders wirksam ist im Hinblick auf die gesundheitsförderliche Veränderung von Wissen, Einstellungen und Verhaltensweisen.

Erfahrungswissen

Seit Ende der 90er-Jahre entwickelte sich in Europa eine kaum überblickbare Vielfalt von Projekten und Aktivitäten, welche für sich in Anspruch nahmen, suchtpräventiv wirksam zu sein. Überraschend wenige dieser Interventionen wurden jedoch wissenschaftlich untersucht. Gründe dafür waren u. a. der Mangel an Erfahrung in der Zusammenarbeit von Praxis und Wissenschaft sowie auch die Scheu vor den zusätzlichen Kosten für eine Evaluation. Selten bis nie bestand eine Verbindung der Vergabe von finanziellen Mitteln mit der Bedingung einer Überprüfung der Wirksamkeit. Das Erfahrungswissen aus der praktischen Arbeit wurde in Selbstbeobachtung und Reflexion gesammelt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse meist in selbstverfassten Berichten festgehalten. Diese praktischen Erfahrungen waren die Grundlage für die Einführung einer flächendeckenden Suchtprävention in der ganzen Schweiz. Eine wichtige Stütze für den Austausch des Erfahrungswissens ist die Vernetzung der professionellen Suchtprävention via Fachverbände und Reflexionsgruppen in Regionen und Kantonen.

Kritik und Dialog

Nachdem sich die Suchtprävention als Institution in der Gesellschaft etabliert und gefestigt hatte, wuchs die Auseinandersetzung mit kritischen Inhalten und den grundsätzlichen Möglichkeiten der Suchtprävention. Dies geschah auch vor dem Hintergrund abnehmender öffentlicher Ressourcen sowie eines allgemein wachsenden Erfolgs- und Evaluationsdrucks. Diese systematische und kritische Auseinandersetzung ist der notwendige nächste Schritt in der dreiphasigen Entwicklung von „unkoordinierten Maßnahmen“ über die „Etablierung als eigene Disziplin“ hin zur „Professionalisierung“. Das Ziel ist, dass empirisch überprüfte, in der Fachwelt anerkannte, handlungsrelevante Theorien, landesweit die Grundlage für präventionspolitisches Handeln werden.

Entwicklung

Historisches

Während bewusstseinsverändernde Substanzen in weiten Teilen der Welt eine jahrtausendealte Tradition haben, wird der Konsum dieser Stoffe in Europa seit dem 16. Jahrhundert und in den USA seit dem 19. Jahrhundert – unter wechselnden Vorzeichen – stets von neuem problematisiert. Untrennbar mit diesem Problembewusstsein verknüpft sind präventive Strategien zur Verminderung der negativen Auswirkungen dieser Substanzen. Diese Strategien werden erst seit Anfang der 80er Jahre auf Grundsätzen entwickelt, die über den traditionellen Horizont von Abschreckung, Verbot und Aufklärung hinausgehen. Nach dem Scheitern der Alkoholprohibition und im Umfeld des 2. Weltkrieges verebbte die Diskussion um Suchtprobleme weitgehend. Während dem nicht nur die Opiate, sondern auch Kokain, Cannabis, Amphetamine und andere bewusstseinsverändernde Substanzen unter der Führung der USA einem weltweiten Verbot unterstellt wurden, hielt sich die öffentliche Diskussion um den Missbrauch von Suchtmitteln in Grenzen. Auf der Seite der legalen Substanzen pendelte sich der Alkoholkonsum langsam ein, der Tabakmissbrauch jedoch nahm in den Industrienationen bis Ende 80er-Jahre massiv zu. Einen neuen Höhepunkt der Problematisierung erlebte der Konsum von Suchtmitteln nach den gesellschaftlichen Unruhen, welche die westlichen Industrienationen 1968 und in den Jahren danach beschäftigten. Wie im 16. Jahrhundert der Kaffee wurden die illegalen Substanzen Hanf, LSD und später Heroin in einem Kontext von gesellschaftlichem Protest konsumiert. Dieser Umstand rückte das „Drogenproblem“ schneller und nachhaltiger in den Mittelpunkt der öffentlichen Besorgnis als es Hunderttausende von Tabaktoten pro Jahr je schaffen würden. In der Schweiz wurde zuerst wie in andern Ländern versucht, der Verbreitung dieser psychoaktiven Substanzen mit Durchsetzung der Verbote und mit Aufklärung entgegenzutreten. Der Grund für den zunehmenden Suchtmittelkonsum wurde einerseits bei den Konsumierenden gesucht; andererseits wurde in der – zumindest schweizerischen – Suchtliteratur dieser Zeit, wiederholt auf die Rolle der Gesellschaft bei der Zunahme des Konsums hingewiesen. Dass diese Erkenntnis in der Präventionsarbeit keinerlei Auswirkungen zeitigte, überrascht nicht, denn die Autorinnen und Autoren handelten das Thema „Einflussnahme auf die gesellschaftlichen Strukturen“ in der Regel in einem Satz ab, während der Aufklärung und der Abschreckung ausführlich Platz gewidmet wurde. Auffallend war, dass wohl eine sehr breite Front mit Abschreckungsargumenten gegen jeglichen Konsum von illegalen Substanzen auftrat, andererseits sich aber viele Wissenschaftler in der Diskussion für einen liberalen Umgang mit psychoaktiven Substanzen wie Marihuana und LSD einsetzten. Dieser liberale Ansatz wurde im Laufe der 70er-Jahre und mit der zunehmenden Repression immer weniger geäußert und erlebte erst Ende der 1980er-Jahre einen Aufschwung, als die Prohibitionspolitik bei immer weiteren Kreisen als gescheitert betrachtet wurde. Obwohl aufgrund von Erfahrungen aus statistischen Erhebungen im Bereich der legalen Substanzen schon länger klar war, dass Warnung vor und Aufklärung über Suchtmittel zumindest bei Jugendlichen auch eine konsumfördernde Wirkung haben können, dauert es bis in die frühen 80er-Jahre, bis sich die Stimmen mehrten, die ein Überdenken der alten Maximen forderten. Die UNESCO z. B. stellte fest, dass „Aufklärung … alleine nicht genügt“ oder „Aufklärung aus lauter Freude an der Aufklärung … mehr schadet als nützt“, und verschiedene Autorinnen und Autoren forderten die Entkriminalisierung der Konsumierenden und vor allem der Neueinsteiger. Anhand der Suchtmittelliteratur der 80er-Jahre ist deutlich erkennbar, dass die Erfahrungen des vorangegangenen Jahrzehnts halfen, die Möglichkeiten in der Suchtprävention zu differenzieren. Der Missbrauch von legalen und illegalen Suchtmitteln wurde – zumindest von den Fachleuten – immer weniger getrennt, und die Unterscheidung zwischen ursachen- und symptomorientierter Prävention setzte sich zunehmend deutlicher durch.

Entwicklungsstand heute

Die Wirksamkeit von Suchtprävention ist nicht einfach nachzuweisen. Wenn aber die Erkenntnisse von Forschung und Praxis der letzten 20 Jahre zusammengetragen werden, dann wird plausibel, dass es tatsächlich gelingt, Faktoren zu beeinflussen, die relevante Auswirkungen auf die Entwicklung von Sucht haben. Damit ist es nicht möglich, jegliche Sucht zu verhindern, weil die Zusammenhänge nur aus Wahrscheinlichkeiten bestehen und nicht aus Kausalitäten wie in den Naturwissenschaften. Es lässt sich jedoch die Hypothese aufstellen, dass die Suchtprävention der letzten Jahre in der Schweiz nicht den Konsum von Substanzen verhindert hat, aber das Entstehen von süchtigem Verhalten reduzierte. Suchtprävention ist also in der Lage, den gewünschten Effekt zu erzielen.

Perspektiven

Ein großer Teil der in die Suchtprävention investierten Gelder kommt Leuten zugute, die sowieso keine Suchtprobleme entwickeln würden. Das ist angesichts der günstigen Nebenwirkungen nicht schlimm, doch die Effizienz und damit der Glauben an die Notwendigkeit der Suchtprävention wird geschmälert. Um die wenigen Prozente gefährdeter Menschen zu finden, braucht es einen guten Kontakt zu den Zielgruppen und die Interventionen zugunsten derjenigen mit einem höheren Risiko (sei es durch selektive oder durch indizierte Prävention) müssen ressourcenorientiert und nicht diskriminierend sein. Das bedeutet, dass der Kontext der Interventionen beachtet werden muss. Die Maßnahmen zielen sowohl auf die Veränderung der Verhältnisse und gesellschaftlichen Bedingungen als auch auf die Beeinflussung von Wissen, Einstellungen und individuellem Verhalten ab.

Literatur

- Martin Hafen: Grundlagen der systemischen Prävention. Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-89670-905-9.

- Bundesamt für Gesundheit: Prävention und Gesundheitsförderung in der Schweiz – Bericht in Erfüllung der Postulate Humbel Näf (05.3161) und SGK-SR (05.3230). Bern 2007.

- Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförderung – Entwurf (2009)

- Bundesamt für Gesundheit: Nationales Programm Tabak 2008 – 2012 Kurzfassung. Bern 2008.

- Bundesamt für Gesundheit: Glossar zur Prävention und Gesundheitsförderung. Bern 2005 (Website Prävention).

- R. Brosch, R. Mader: Suchtproblematik und Behandlung in Oesterreich. LexisNexis, Wien 2004.

- G. Burkhart, EMCDDA: Selective prevention: first overview on the european situation. Lissabon 2003.

- Fachverband Sucht: Jugendliche richtig anpacken – Früherkennung und Frühintervention bei gefährdeten Jugendlichen. Bern 2008.

- Fachverband Sucht, Markus Theunert: Drogenpolitik: Bewährte Lösungen verankern. Mediencommuniqué, 10. Juli 2008.

- R. Gordon: An operational classification of disease prevention. 1987.

- Martin Hafen: Suchtprävention – der lange Weg von der Symptom- zur Ursachenbekämpfung. in: Fachzeitschrift Soziale Arbeit. Nr. 19/1995, S. 3–9.

- Infodrog: Glossar. Das online Lexikon zu Prävention und Gesundheit bei Jugendlichen Institut für Sozial- und Präventivmedizin. 2007.

- Das Massnahmenpaket Tabak 1996–1999 des BAG, Schlussbericht über die Ergebnisse der Globalevaluation. Universität Bern, Bern 1999.

- IPSO, Sozialforschung: Das Alkoholprogramm 1999–2002 «Alles im Griff?», Schlussbericht der Evaluation. 2002 (Online).

- Sucht Schweiz: Wie wird Suchtprävention gemacht? 2004.

- Markus Spinatsch: Eine neue Suchtpolitik für die Schweiz? Grundlagen und Materialien für eine verstärkte Integration der suchtpolitischen Aktivitäten des Bundes, Kurzfassung eines Berichts zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit. 2004 (Online).

- Suchtprävention Aargau: Haltungspapier ags, Aargau, Suchthaltung und Glossar der Aargauischen Stiftung Suchthilfe ags. 2009.

- Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich , Christa Berger, Mareike Grünbeck: Glossar. 2009 (Online-Version).

- Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich, Richard Blättler: Argumentarium für eine wirksame Suchtprävention. 2005.

- Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland: Info. Nr. 23, Herbst 2005.

- Ambros A. Uchtenhagen: SuchtMagazin. Nr. 3/2011 (= Dossier Verhaltenssüchte).

- Felix Wettstein: Abhängigkeiten. in: Gesundheitsförderung und Prävention. Nr. 2/08.

Weblinks

Einzelnachweise

- R. Gordon: An operational classification of disease prevention, 1987

- BAG, Bundesamt für Gesundheit: MaPaDro III In: BAG, Bundesamt für Gesundheit, Die Drogenpolitik der Schweiz(2006). Drittes Massnahmenpaket des Bundes zur Verminderung der Drogenprobleme 2006–2011, http://www.bag.admin.ch/themen/

- Claudia Meier: Was wirkt wirklich? In: Forschungsarbeit „Was wirkt wirklich?“ Übersichtsartikel „Was ist Suchtprävention“, http://www.suchtpraevention.ch