Stadtkirche St. Georg (Schmalkalden)

Die Stadtkirche St. Georg in Schmalkalden ist eine spätgotische Hallenkirche, die in den Jahren 1437 bis 1509 erbaut wurde.

Geschichte und Architektur

An Stelle der heutigen Kirche befand sich als ein romanischer Vorgängerbau die Marienkirche, deren unterer Teil als Südwestturm erhalten blieb. Die Fensterarkaden des Turms lassen sich auf das ausgehende 12. Jahrhundert datieren. Wegen Baufälligkeit wurde der Turm ab 1434 bis zum zweiten Obergeschoss abgetragen.

Der Bau der Kirche St. Georg begann im Jahr 1437 und dauerte mehrere Jahrzehnte bis 1509. Dabei wurde der Neubau um die romanische Kirche herum errichtet. Man sieht noch heute anhand einer Naht sowie der romanischen Rundbögen der Fenster am höchsten der drei Türme, wo alte und neue Kirche verbunden wurden. Die neue Kirche wurde 1500 durch den Bischof von Würzburg geweiht. Daran erinnert die Inschrift Anno domini MCCCCC completum est praesens opus („Im Jahr des Herrn 1500 ist vollendet worden das gegenwärtige Werk“) im Chorraum.

1537 predigte Martin Luther vor dem Schmalkaldischen Bund in der Kirche St. Georg.

Der teilweise abgetragene Südwestturm wurde ab 1570 wieder aufgebaut. Er erhielt in etwa 50 Meter Höhe eine Türmerwohnung, die von 1571 bis 1935 bewohnt wurde. Der beim Neubau neu errichtete Nordwestturm wurde baulich anders gestaltet, die beiden unterschiedlichen Türme sind heute ein Wahrzeichen der Kirche.

Die Kirche ist eine dreischiffige, breit proportionierte spätgotische Hallenkirche, die vor allem durch die verschiedenen, reichen und teils virtuosen Gewölbeformen Beachtung verdient. Sie zeigen teilweise auch Maßwerkformen. Die Dienste, die den Pfeilern vorgelagert sind, ruhen auf verschieden gestalteten Konsolen mit Kopfmotiven. Der Chor mit Netzgewölben schließt sich in der Breite des Mittelschiffs an den Triumphbogen an. Er endet nach Osten in einem Fünfachtelschluss. An der Nordseite des Chores ist die Sakristei mit der darüber liegenden Paramentenkammer und Bibliothek angebaut.

Insgesamt ist die Seite der Kirche, die zum Markt zugewandt ist, reicher verziert als die vom Markt abgewandte Seite. Besonders der Chor ist reich mit Maßwerkauflagen verziert und verfügt über Spitzbogenfenster mit reichem Maßwerk. Auffällig ist die Bauplastik an einem Chorstrebepfeiler, die eine porträthafte Darstellung eines Kopfes in einem Fenster mit Fensterladen zeigt. Ein Kielbogenportal mit Maßwerk ist auf der Südseite angeordnet.

Ausstattung

Die mittelalterliche Ausstattung ist nach der Reformation weitgehend beseitigt worden. Besonders zum Anfang des 17. Jahrhunderts kam es zu heftigen Auseinandersetzungen über die Ausstattung. Im Jahr 1698 wurden die mittelalterlichen Skulpturen und Altäre entfernt. Die Bemalungen der Emporen von 1503 wurden um 1900 in den Brüstungen aus der Barockzeit wiederentdeckt.

Der Altar besteht nur aus der gemauerten Mensa. Der Taufstein wurde im Jahr 1560 geschaffen und im Chorraum aufgestellt. Die wohlproportionierte Kanzel wurde 1669 fertiggestellt. Ein Kronleuchter wurde im Jahr 1642 angefertigt.

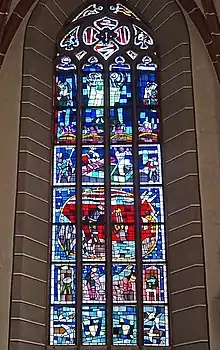

Die den Innenraum zu einem Gesamteindruck bindenden Glasfenster schuf Charles Crodel. Die Glasmalereien der Orgelempore spielen mit Bildmotiven des Hohen Liedes Salomonis und erreichen die Qualität der frühen, in Jena entstanden Farbholzschnitte Crodels.

An Luthers Aufenthalt erinnert die sogenannte „Lutherstube“, die ehemalige Paramentenkammer über der Sakristei. Hier hielt sich der Kirchenreformer vor den Gottesdiensten auf. Die „Lutherstube“ verfügt über ein Kreuzigungsgemälde aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, einen dreiflügeligen Schnitzaltar und einen sitzenden Schmerzensmann (Christus in der Rast) aus der Zeit um 1500.

Orgel

Eine erste kleine Orgel wurde 1606/07 von Christian Busse erbaut.[1]

Die Firma A. Schuster & Sohn schuf im Jahr 1961 die heutige Orgel. Das Instrument verfügt über 39 Register mit etwa 2800 Pfeifen auf drei Manualen und Pedal.[2][3]

|

|

Tremulant |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Glocken

Die Stadtkirche St. Georg verfügt über fünf Glocken aus dem 19. Jahrhundert. Die größte Glocke, genannt „Große Oster“, zählt zu den größten und klangschönsten Glocken Thüringens.

| Nr. | Name | Gießer | Gewicht | Durchmesser | Nominal | Inschrift |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Große Oster | Robert Mayer/ Ohrdruf, 1852 | 3606 kg | 1830 mm | a0 | Stumm ein entschlafender Schwan, so harrt ich vergessen der Zukunft.

Ach mich beseelte kein Klang, grüßte kein festlicher Chor. Doch, da erglühte die Brust mir in läuternder Flamme Umarmung. Herrlich aus Asche und Glut rang ich verjüngt mich empor. Wieder ertönt wie zuvor mein erhebender Ruf der Gemeinde. Klagt zu der Weinenden Leid, jauchzt zu der Jubelnden Glück. Weckt in den Tiefen der Seele das Weh nach der himmlischen Heimath. Feiert die Tage des Herrn, heiligt die weltliche Lust. Dir aber, gläubiger Christ, Dir sei ich ein mahnendes Sinnbild. Herrlich aus irdischer Nacht Steigst Du wie ich einst zum Licht. |

| 2 | Kleine Oster | C. F. Ulrich/ Apolda, 1844 | 1700 kg | 1400 mm | d1 | Ohne Geist und ewiges Leben dien ich dem Herrn.

Beides ist Euch Menschen gegeben dienet ihm gern. Rufe, o tönend Erz, so oft dein metallener Mund sich oeffnet, über die Stadt Segen herab und Gedeihn. |

| 3 | Sechsuhrglocke | Balthasar Bittorf und Sohn, 1814 | 700 kg | 1080 mm | fis1 | Im Jahre Christi MDCCCXIV wurde diese Terzglocke von den Zinsen des Baukapitals

welches der Bürger und Armenfreund Johann Michael Kreuter Luther. Confession vormals Zinn – Knopffabrikant v. Bürgermeister allhier zur Erhaltung der hiesigen Stadtkirche vermacht hat. |

| 4 | Neunuhrglocke | C. F. Ulrich/Apolda, 1845 | 500 kg | 940 mm | a1 | Halb nur gehör ich der Erde zur Hälfte gehör ich dem Himmel.

Irdischen Stoffs ist mein Leib, himmelentsprossen mein Ruf. Bald ertönt er dem sterblichen Ohr wie Klage der Engel. Bald wie Mahnung des Herrn, ladend zu Dank und Gebet.” |

| 5 | Sterbe- oder Klängglöckchen | Robert Mayer/Ohrdruf, 1852 | 250 kg | 770 mm | cis2 | Armer Dulder, mein Ruf erreicht dein sterbliches Ohr nicht.

Heil dir, wenn du gehört, ehe ich zur Ewigkeit rief. |

Der Dachreiter auf dem Chor besitzt außerdem zwei Schlagglocken, die die Stunden und Viertelstunden schlagen.

Literatur

- Klaus Mertens: Stadtkirchen in Thüringen. 1. Auflage. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1982, S. 179–180.

Weblinks

Einzelnachweise

- Gerhard Aumüller: Orgeln, Orgelbauer und Organisten der Schütz-Zeit in Hessen, S. 117–118.

- Orgelbau Welde: Werkverzeichnis, auf der Website von Orgelbau Welde, gesehen am 21. Mai 2016.

- Informationen zur Orgel