St. Simon und Judas Thaddäus (Holzgünz)

Die römisch-katholische Kirche St. Simon und Judas Thaddäus befindet sich in Holzgünz im Landkreis Unterallgäu in Bayern. Die Kirche steht unter Denkmalschutz.[1]

Geschichte und Baubeschreibung

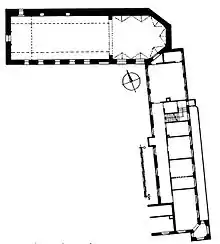

Die Kirche wurde, zusammen mit dem Schloss Holzgünz, im Jahre 1586 neu errichtet. Die Kirche bildet dabei den Nordflügel des Schlosses. Der Chor verfügt über einen 3/8 Schluss und zwei Fensterachsen. Die Decke des Chores ist ein Tonnengewölbe mit Stichkappen auf Maskenkonsolen. Das Langhaus ist einschiffig und verfügt über eine kassettierte Holzdecke. Mit Ausnahme der spitzbogigen Fenster an der Chorsüdseite sind alle anderen Fenster rund. In die Kirchen führen an der Nord- und Südseite je ein stichbogiger Eingang. An der Westseite im Inneren befindet sich eine zweigeschossige Empore auf Holzstützen. Die Brüstungen sind mit dekorativer Malerei aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versehen.[2]

Ausstattung

_06.JPG.webp)

Der Hochaltar ist ein marmorierter Holzaufbau und wurde 1695 geweiht. Das Antependium ist ein Leinwandbild um 1720 mit der Darstellung des Christus mit Maria vom Berge Karmel mit armen Seelen. Von gedrehten Freisäulen umgeben ist der Drehnischentabernakel. Die rundbogige Schreinnische ist mit einer Figurengruppe bestehend aus Madonna, Engeln und dem hl. Simon Stock umgeben. Flankiert ist diese mit gedrehten Freisäulen mit überlebensgroßen Figuren der Heiligen Simon und Judas Thaddäus. Die Figuren sind mit Baldachinbögen bekrönt auf welchen sich Engel befinden. Der Auszug des Hochaltares trägt das Marienmonogramm, gerahmt von Freisäulen und Gebälk.[3]

Der rechte Seitenaltar trägt ebenfalls ein Leinwandantependium mit Blumenmalerei. Der Seitenaltar besteht aus dunkel gestrichenem Holz mit vergoldetem Blattdekor und stammt aus der Zeit um 1700. Im Sockel des Seitenaltares befindet sich ein Reliquienschrein. Die Altarnische enthält eine aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende Holzfigur des hl. Joseph. Diese ist von Freisäulen und Figuren des hl. Joachim und der hl. Anna flankiert. Über dem Gebälk befinden sich wohl die Holzfiguren von David und Salomo. Die Auszugnische über dem Seitenaltar enthält die Holzfigur der hl. Theresa von Avila.[4]

Der linke Seitenaltar enthält wie der rechte ein Leinwandantependium mit Blumenmalerei und ist ein marmorierter Holzaufbau mit vergoldetem Dekor und stammt aus der Zeit um 1730. Der Tabernakel des linken Seitenaltares hat die Form eines Felsengrabes. Die rundbogige Nische enthält ein Holzkruzifix und die Figur der hl. Magdalena. Seitlich davon befinden sich Pilaster mit den Figuren von Maria und Johannes. Im Auszug des Seitenaltares befindet sich die Halbfigur Gottvaters.[4]

Die Kanzel stammt aus dem Ende des 17. Jahrhunderts und besteht aus marmoriertem Holz. Der polygonale Korb befindet sich auf einer geschwungenen Konsole und ist durch gedrehte Freisäulen gegliedert. Die Felder des Korbs enthalten kleine Holzfiguren von Jesus Christus und der vier Evangelisten. Der Schalldeckel wird mit einer Engelsfigur gekrönt. Die Kniebänke der Kirche sind aus Nadelholz gefertigt und stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Kindergestühl bestehend aus zwei Reihen stammt aus der Zeit um 1700 und enthält Blattschnitzerei. Das Laiengestühl stammt aus der gleichen Zeit wie das Kindergestühl. Die beiden Beichtstühle sind aus Nadelholz hergestellt und stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.[4]

Die Deckengemälde des Zyklus des Chorgewölbes wurden 1590 geschaffen und im Jahr 1911 wieder freigelegt. Diese zeigen im Chorscheitel Gottvater, im Tonnengewölbe das Opfer Abrahams und Eherne Schlange. In den Rollwerkrahmen und den Gewölbezwickeln die Darstellungen von Jesus Christus, Maria, dem Erzengel Michael, Jesaia, Augustinus, den Erzengel Raphael, Johannes der Täufer und der hl. Quiriacus. Im Osten des Chorbogens befinden sich die Darstellungen der hl. Anna selbdritt und der hl. Barbara, im Westen des Chorbogens ist das Jüngste Gericht aus der Zeit um 1590 abgebildet.[5] In der Kirche befinden sich eine Reihe von Gemälden. Aus dem 18. Jahrhundert stammen die 14 Stationen des Kreuzweges, sowie eine Muttergottes mit den 14 Nothelfern und das Bildnis der Madonna vom Berge Karmel als Helferin in der Todesstunde. Um das Jahr 1700 wurde das Bildnes des Todes des Josephs geschaffen. Die Darstellung des Gottvaters auf einer Holztafel wurde wohl später zurechtgeschnitten und stammt aus dem späten 16. Jahrhundert.[4]

Die gefassten Holzfiguren stellen den hl. Matthäus, hl. Petrus und den hl. Antonius, allesamt aus dem 18. Jahrhundert, dar. Die Figur des hl. Georg ist mit 1613 bezeichnet. Der hl. Sebastian stammt aus dem späten 17. Jahrhundert. Laut der Inschrift der Konsole wurde die Figur des hl. Martin 1615 gestiftet. Das Kruzifixus im Chorbogen stammt aus der Zeit um 1520/1530. Die zwei Reliquienbüsten in der Sakristei stellen die hl. Katharina und die hl. Barbara dar. Beide stammen aus der Zeit gegen Mitte des 18. Jahrhunderts. Die drei Prozessionsstangen tragen jeweils eine gefasste Holzfigur. Dies sind aus der Zeit um 1570/80 der hl. Sebastian, um 1570 der hl. Christopherus und aus dem 17./18. Jahrhundert eine Muttergottes. Die beiden Prozessionsfahnen aus dem 18. Jahrhundert zeigen Madonna mit dem hl. Simon Stock, sowie den hl. Simon und den hl. Thaddäus. Aus dem 18. Jahrhundert stammen die 21 Bruderschaftsstangen mit bemalten Blechschildern.[4]

In der Kirche befindet sich eine aus Solnhofer Stein gefertigte Grabplatte für Benedikt Seiz († 1796). Die Stiftungsurkunde der Brüderschaft vom Berge Karmel ist ein Druck und mit der Jahreszahl 1673 bezeichnet.[4]

Literatur

- Tilmann Breuer: Stadt- und Landkreis Memmingen. Hrsg.: Heinrich Kreisel und Adam Horn. Deutscher Kunstverlag, München 1959, S. 124–127.

Weblinks

Einzelnachweise

- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Eintragung D-7-78-151-6 (Memento des Originals vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Tilmann Breuer; Heinrich Kreisel und Adam Horn (Hrsg.): Stadt- und Landkreis Memmingen. Deutscher Kunstverlag, München 1959, S. 124, 125

- Tilmann Breuer; Heinrich Kreisel und Adam Horn (Hrsg.): Stadt- und Landkreis Memmingen. Deutscher Kunstverlag, München 1959, S. 125, 126

- Tilmann Breuer; Heinrich Kreisel und Adam Horn (Hrsg.): Stadt- und Landkreis Memmingen. Deutscher Kunstverlag, München 1959, S. 126

- Tilmann Breuer; Heinrich Kreisel und Adam Horn (Hrsg.): Stadt- und Landkreis Memmingen. Deutscher Kunstverlag, München 1959, S. 125