St-Miliau (Guimiliau)

Die römisch-katholische Pfarrkirche Saint-Miliau in Guimiliau, einer Gemeinde im Département Finistère in der französischen Region Bretagne, wurde im 16. und 17. Jahrhundert im Übergang von der Flamboyantgotik zur Renaissance errichtet. Die Kirche ist dem Patrozinium des heiligen Miliau, einem legendären bretonischen Heiligen, unterstellt. In der Kirche ist eine reiche Ausstattung sowie ein Bleiglasfenster aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erhalten. Im Jahr 1906 wurde die Kirche, die zu einem Umfriedeten Pfarrbezirk mit Umfassungsmauer, Triumphtor, Calvaire und zwei Beinhäusern gehört, als Monument historique in die Liste der Baudenkmäler (Base Mérimée) in Frankreich aufgenommen.[1]

Architektur

Außenbau

An der Westfassade steht der über rechteckigem Grundriss erbaute Glockenturm, der älteste Teil der Kirche. Er wurde im frühen 16. Jahrhundert im sogenannten Beaumanoir-Stil errichtet, benannt nach einer Familie von Baumeistern, die zahlreiche Kirchen in der Bretagne im Stil der Flamboyantgotik schufen. An seiner Südseite ist ein runder Treppenturm mit Wendeltreppe angebaut, die zum Glockengeschoss führt. Die Ecken des Turms werden durch Strebepfeiler verstärkt, die bis zum Glockengeschoss reichen und auf denen eine Balustrade aufgesetzt ist. Der Tum wird von einer oktogonalen, steinernen Spitze bekrönt. Im Erdgeschoss des Turms ist ein von einem Kielbogen gerahmtes Portal eingeschnitten.

Das Portal an der Nordseite des Langhauses ist mit der Jahreszahl 1673 bezeichnet. Es war die Totenpforte und führte ursprünglich zum Friedhof. An der Südseite des Chors ist die Sakristei angebaut. Der Granitbau, eine Rotunde mit vier Apsiden, wurde zwischen 1676 und 1683 über einem kleeblattförmigen Grundriss errichtet.

Der kleine Anbau an der Westseite der Vorhalle diente, wie die eigenständige Kapelle Sainte-Anne, ebenfalls als Beinhaus.

Vorhalle

Die südliche Vorhalle, die zwischen 1606 und 1617 erbaut wurde, wird von einem Kreuzrippengewölbe mit Abhänglingen gedeckt. In der Vorhalle stehen in Nischen, unter aufwändig skulptierten Baldachinen, die Figuren der zwölf Apostel. Unter den Apostelfiguren sieht man Reliefdarstellungen mit figürlichen Szenen wie die Erschaffung Evas oder die Austreibung eines Dämons.

Erschaffung Evas

Erschaffung Evas Austreibung eines Dämons

Austreibung eines Dämons

Am Mittelpfeiler zwischen den beiden Türen des inneren Portals der Vorhalle ist ein Weihwasserbecken aus Granit angebracht. Es wurde im Jahr 1602 geschaffen und besteht aus einer godronierten Schale, auf der ein Engel kniet, und einem Baldachin, der mit einem reichen Dekor aus Köpfen und Ornamenten verziert ist.[2] Über dem Portal steht die Figur eines segnenden Christus, umgeben von Adam und Eva und den Büsten eines Mannes und einer Frau.

Das äußere Portal der Vorhalle wird von Archivolten gerahmt, die mit zahlreichen Figuren und biblischen Szenen versehen sind. Unten, rechts und links des Portals, sind Adam und Eva zu erkennen, links, am Ansatz der Bogenwölbung die Geburt Christi und rechts die Heimsuchung.

Archivolten am Südportal

Archivolten am Südportal Christi Geburt

Christi Geburt Adam und Eva

Adam und Eva

Innenraum

Der gesamte Innenraum besitzt Holzdecken. Hohe Spitzbogenarkaden, die auf Säulen ohne Kapitelle aufliegen, öffnen sich vom Hauptschiff zu den Seitenschiffen. Das nördliche Seitenschiff wurde 1633 erweitert, das südliche Seitenschiff 1642 durch den Anbau von Kapellen verdoppelt. Das durch den Anbau von Kapellen entstandene falsche Querhaus und der fünfseitig geschlossene Chor wurden 1664 fertiggestellt.

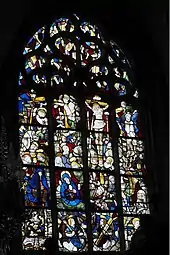

Kreuzigungsfenster

Das zentrale Chorfenster, das Kreuzigungsfenster, mit der Darstellung der Kreuzigung Christi und der Kreuzabnahme wird um 1550 datiert.

Altäre

Die drei Altäre der Kirche, der Rosenkranzalter, der Josephsaltar und der Altar des heiligen Miliau stammen aus dem 17. Jahrhundert.[3]

- Im Zentrum des Rosenkranzaltares steht Maria, die dem heiligen Dominikus und der heiligen Katharina von Siena den Rosenkranz überreicht. Auf den 15 Medaillons, die die Szene umgeben, sind die Geheimnisse des Rosenkranzes dargestellt. In den seitlichen Nischen sieht man den heiligen Zacharias und den heiligen Nikolaus von Myra. Im Altarauszug thront Gottvater mit dem Leichnam Jesu auf seinem Schoss, in den seitlichen Nischen stehen Engel.

- In der Mitte des Altars des heiligen Miliau steht die Figur des Kirchenpatrons. Die seitlichen Relieftafeln stellen Szenen aus seinem Leben dar, die Tafeln der Predella zeigen sein Martyrium.

- Der Josephsaltars zeigt den heiligen Joseph mit dem Jesusknaben an der Hand. Die seitlichen Figuren sind die heilige Anna und die heilige Elisabeth, im Altarauszug sieht man den heiligen Laurentius mit seinem Attribut, dem Grill.

Rosenkranzaltar

Rosenkranzaltar Josephsaltar

Josephsaltar Altar des heiligen Miliau

Altar des heiligen Miliau

Weitere Ausstattung

- Die holzgeschnitzte Kanzel ist mit der Jahreszahl 1677 bezeichnet. Der Kanzelkorb ruht auf einem Sockel mit vier Engelsfiguren und ist mit Medaillons verziert, auf denen die vier Evangelisten mit ihren Symbolen dargestellt sind. Die weiblichen Figuren an den Ecken stellen die Kardinaltugenden dar.[4]

- Der aus Eichenholz geschnitzte Baldachin über dem Taufbecken wurde 1675 geschaffen. Er ruht auf gedrehten Säulen mit korinthischen Kapitellen und ist mit zahlreichen Figuren verziert. Die Figurengruppe auf der Kuppel des Baldachins stellt die Taufe Jesu dar. Die Szene wird von einer doppelten Laterne überdacht, die von einem Engel bekrönt wird.[5]

- Die Kirche besitzt zwei Prozessionsfahnen aus dem 17. Jahrhundert. Die Fahnen sind Seidenstickereien mit Gold- und Silberfäden. Auf der Vorderseite einer Fahne sieht man eine Kreuzigungsgruppe und auf der Rückseite den heiligen Miliau, den Kirchenpatron.[6] Auf der anderen Fahne ist Maria dargestellt, die dem heiligen Dominikus und der heiligen Katharina von Siena den Rosenkranz überreicht, die Rückseite ist dem heiligen Paulinus Aurelianus gewidmet.[7]

Kanzel

Kanzel Taufbecken mit Baldachin

Taufbecken mit Baldachin Prozessionsfahne mit Kreuzigungsgruppe

Prozessionsfahne mit Kreuzigungsgruppe Prozessionsfahne mit Maria, dem heiligen Dominikus und Katharina von Siena

Prozessionsfahne mit Maria, dem heiligen Dominikus und Katharina von Siena

Orgel

Die Orgel wurde Ende des 17. Jahrhunderts von dem Orgelbauer Thomas Dallam angefertigt. Im 19. Jahrhundert wurde das Instrument mehrmals umgebaut.[8]

Literatur

- Le Patrimoine des Communes du Finistère. Flohic Éditions, Band 1, Paris 1998, ISBN 2-84234-039-6, S. 631–635.

- Françoise Gatouillat, Michel Hérold: Les vitraux de Bretagne. (= Corpus Vitrearum). Band VII, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2005, ISBN 2-87535-0151-3, S. 136–137.

- Bretagne. Hachette, Guides Bleus, Paris 1991, ISBN 2-01-015841-5, S. 332.

Weblinks

- Patrimoine de Guimiliau. In: infoBretagne.com. (französisch).

- Enclos paroissial de Guimiliau. In: infoBretagne.com. (französisch).

- Vicomte Alfred de la Barre de Nanteuil: Histoire de l’église et de l’ossuaire de Guimiliau (Bretagne). In: infoBretagne.com. (französisch).

- Église Saint-Miliau. In: Observatoire du Patrimoine Religieux. (französisch).

- Guimiliau – Enclos paroissial Saint-Miliau. In: Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie. (französisch).

Einzelnachweise

- Église Saint-Miliau in der Base Mérimée des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Weihwasserbecken in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Rosenkranzalter, Josephsaltar, Altar des heiligen Miliau in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Kanzel in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Baldachin über dem Taufbecken in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Prozessionsfahne in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Prozessionsfahne in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

- Orgel in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

Orgel (Instrument) in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)

Orgelprospekt in der Base Palissy des französischen Kulturministeriums (französisch)