Plauenscher Grund

Der Plauensche Grund ist eine Landschaftseinheit in Sachsen und bildet einen engen Abschnitt des Kerbtals der Weißeritz. Der Plauensche Grund bricht in den Elbtalkessel durch und verbindet diesen neben dem Lockwitzgrund mit einer Talweitung im Erzgebirgsvorland. In der Vergangenheit wurde die Bezeichnung Plauenscher Grund auch für das Döhlener Becken genutzt, in dem sich seit 1922 die Stadt Freital ausbreitet.

Lage und Geologie

Der Grund beginnt im Freitaler Stadtteil Potschappel und erstreckt sich bis Plauen in Dresden. Nach dieser Ausgangsortschaft ist der Grund benannt. Der Plauensche Grund ist etwa drei Kilometer lang und bildet durch die Nähe von der Dresdner Altstadt einen wichtigen Frischluftkorridor für Dresden. An engen Stellen ist das Tal an der Sohle kaum 60 Meter breit. Aufgrund der Enge im Tal und dem starken Gefälle strömt die Weißeritz bei Hochwasser stark und wirkt auf ihre Ufer. Beispielsweise wurde beim Hochwasser 2002 die am Flussufer verlaufende Eisenbahnstrecke fast auf gesamter Länge zerstört und der Bahndamm stellenweise komplett weggespült.

Geologisch von Interesse ist das Naturdenkmal Hoher Stein oberhalb der ehemaligen Felsenkellerbrauerei und der gegenüberliegende stillgelegte Ratssteinbruch. Bei letzterem ist die Schichtung des kalkhaltigen Gesteins Pläner über dem Meißner Monzonit sichtbar.

Die im Ratssteinbruch um 1924 entdeckten Blasenhöhlen (im Sächsischen Höhlenkataster der Höhlenforschergruppe Dresden unter Nr. 4948 EG-14 geführt) waren bis zu ihrer Sprengung mit Rauchquarzkristallen ausgekleidet. Dokumente und Belegstücke werden von der genannten Forschungsgruppe verwahrt.[1]

Geschichte

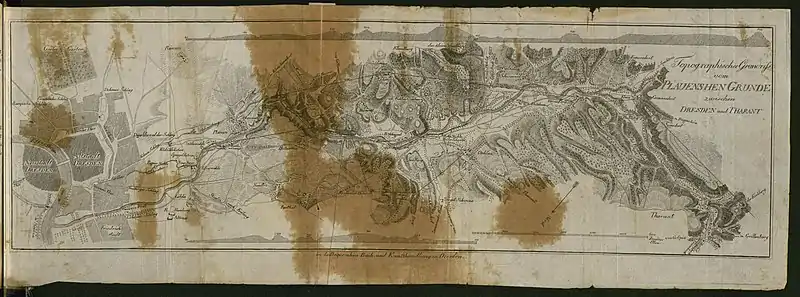

.jpg.webp)

Vor- und frühgeschichtlich ist ein 70 Meter hoher Bergsporn an der Südwestflanke des Tales anzumerken, die Heidenschanze. Schon vor Jahrhunderten existierten im Tal einige Mühlen, von denen die Bienertmühle (Hofmühle Plauen), die Mühle am Dresdner Felsenkeller (mit der gleichnamigen Brauerei) und die Weizenmühle mit ihrem Speicherturm die bekanntesten sind. Es waren weitere Fabriken und eine Pulvermühle im Tal ansässig.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Fahrstraße durch den Plauenschen Grund wurde die Hegereiterbrücke errichtet, die älteste noch erhaltene Brücke Dresdens. Diese ehemalige Straßenbrücke führt in Höhe Felsenkeller/Alter Plauener Bahnhof/Wehr zum ehemaligen Bienertmühlgraben über die Weißeritz. Sie entstand 1779 bis 1782 als steinerne (Baumaterial Pirnaer Sandstein) dreibogige Brücke, ist 40 Meter lang und verursachte Baukosten von 18.616 Talern.[2] 1921 wurde sie als Straßenbrücke außer Betrieb genommen, bis 1968 war sie noch die Zufahrt zum Forsthaus. Vor wenigen Jahren war sie als Teil des „Bienert-Wanderweges“ im Rahmen des „Stadtteilentwicklungs-Projektes Weißeritz“ wieder genutzt worden. Sie hat alle Hochwasser der Weißeritz (einschließlich 2002) überstanden.

Im Tal verläuft die 1855 als Albertsbahn errichtete Ferneisenbahnstrecke Dresden–Nürnberg. Entlang der nahezu parallel verlaufenden Straße verlief von 1902 bis 1974 die Strecke der Plauenschen Grundbahn, einer Dresdner Überlandstraßenbahn. An der engsten Stelle ist 1993 für die Staatsstraße der Straßentunnel Ingrid unter Patenschaft von Ingrid Biedenkopf errichtet worden. Im Tal befinden sich nur wenige Wohngebäude.

Die Bundesautobahn 17 überquert das Tal in halber Höhe in einer „Tunnel-Brücken-Tunnel“-Kombination von Dölzschener Tunnel, Weißeritztalbrücke und Coschützer Tunnel. Die Brücke über das Tal ist 220 Meter lang. Tunnel wurden eingerichtet um eine höhere Brückenkonstruktion und zusätzlichen Lärm zu vermeiden. Auf den Flanken des Plauenschen Grunds liegen die Dresdner Stadtteile Dölzschen und Coschütz.

Das enge und als romantisch empfundene Tal zog in Dresden aktive Künstler der Romantik an. Die urtypische und natürliche Schroffheit der Talhänge faszinierte jene, wie z. B. Caspar David Friedrich. Vor dem Zeitraum Romantik war das Tal zudem schwer passierbar. Kurfürst August der Starke feierte im „Plauenschen Grunde“ anlässlich der Hochzeit seines Sohnes am 26. September 1719 ein riesiges Saturnfest.

Nutzung

- Auf dem Gebiet des Plauenschen Grundes und den angrenzenden Hängen gibt es insgesamt sechs Flächennaturdenkmale. Die „Lusthöhle“ im Bienertgarten wird durch verschiedene Fledermausarten besiedelt, zu diesen gehört die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehende Mopsfledermaus. Die Wasseramsel und der Eisvogel haben im Plauenschen Grund ihr Revier.[3]

- Für Kletterer sind die schroffen Felswände des Tals anziehend. Unterhalb der Begerburg wurde ein Klettersteigpark mit rund zehn Routen errichtet.[4]

Literatur

- W.G. Becker: Der Plauische Grund bei Dresden mit Hinsicht auf Naturgeschichte und schöne Gartenkunst. Nürnberg 1799, Digitalisat.

- Georg Bierbaum: Die Vorgeschichte des Plauenschen Grundes. in: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 127–144.

- Bernhard Hoffmann: Von der Vogelwelt des Plauenschen Grundes. in: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 222–241.

- Carl Lang: Beschreibung des Plauenschen Grundes, des Badeorts Tharant und seiner Umgebungen. Beger, Dresden 1812 (Digitalisat)

- Friedrich August Leßke: Beiträge zur Geschichte und Beschreibung des Plauenschen Grundes. 3 Bände, Reuter, Dresden/Leipzig 1892 (Digitalisat)

- Heiko Mirsch: Plauenscher Grund. Ursprung, Geschichte, Zukunft. Dresden 2007.

- Otto Eduard Schmidt: Geschichtliches und Kulturgeschichtliches aus dem Plauenschen Grunde. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 144–177.

- Rudolf Schumann: Eine untergehende Pflanzenwelt. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 200–222.

- Karl Söhnel: Das Tal der Arbeit. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI. Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 178–200.

- Johannes Süß: Geologisches vom Plauenschen Grund. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 81–103 (Digitalisat).

- Emil Treptow: Der Bergbau des Plauenschen Grundes in alter und neuer Zeit. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 103–127.

- Friedrich Albert Voigt: Wanderungen durch den Plauenschen Grund nebst einer Karte. Selbstverlag des Verfassers, Großburgk 1874 (Digitalisat)

- Rudolf Zimmermann: Über die Säuger sowie die Kriechtiere und Lurche des Plauenschen Grundes. In: Mitteilungen des Landesverein Sächsischer Heimatschutz Band XVI, Heft 3–6/1927, Dresden 1927, S. 242–249.

Weblinks

- Geologie und historische Ansichten des vorderen Plauenschen Grundes

- Der Plauensche Grund bei www.dresden-und-sachsen.de

- Informationen zur Weizenmühle (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

- Bergbau im Plauenschen Grund

- Kai Nestler: Die petrographische Interpretation der Gesteine des Plauenschen Grundes in Dresden im Lauf der letzten Jahrhunderte (PDF; 1,6 MB)

Einzelnachweise

- Roland H. Winkelhöfer: Die Höhlen Sachsens (ohne Sächsische Schweiz) – Höhlenführer und Katasterdokumentation. Dresden 2009, ISBN 3-00-013063-2

- Paul Dittrich: Zwischen Hofmühle und Heidenschanze. Zur Geschichte der Dresdner Vororte Plauen und Coschütz. 2. durchgesehene Auflage, Verlag Adolf Urban, Dresden, 1941, S. 85.

- Peter Weckbrodt: In Bienerts „Lusthöhle“ schlummern Fledermäuse. In: Dresdner Neueste Nachrichten, Ausgabe Dresden, 29./30. Oktober 2016, S. 16.

- Dany Vehslage, Thorsten Vehslage: 25 Klettersteige in Europa mit besonderem Charakter. 2. Auflage. 2021, ISBN 978-3-7534-5421-4, S. 14–17 (Vorschau in der Google-Buchsuche).