Kugelmotor

Kugelmotor ist die Bezeichnung für Elektromotoren und Verbrennungsmotoren in verschiedenen Varianten. Gemeinsamkeiten finden sich jeweils in der Kugelform. Kugelmotoren sind wegen ihrer Bauform konstruktiv und fertigungstechnisch schwierig. Die nachfolgend beschriebenen Konstruktionen weisen grundlegende technische Unterschiede auf.

Konstruktionen im Bereich Elektromotoren

Selbsttaumelnder Läufer

Elektromotoren mit halbkugelförmig hohlen Statoren und dazu passenden halbkugelförmigen Rotoren, die ohne Welle nur auf einer Lagerkugel im Fördermedium laufen, werden als Kugelmotoren bezeichnet. Sie werden als bürstenloser Gleichstrommotor in Wasserpumpen (Heizungs-, Umwälz- und Brauchwasserpumpen) verwendet. Solche Maschinen werden u. a. von den Firmen Laing[1] und Vortex[2] hergestellt. Die Motoren benötigen aufgrund der Lagerung kein Losbrechmoment.

Dreiachsiger Antrieb

Es gibt Projekte für Kugelmotoren als dreiachsige Direktantriebe[3] als Roboterantrieb. Es sind Permanentmagnet-Schrittmotoren mit kugelförmigem Läufer mit Polteilungen in 3 Koordinaten, die ihre Abtriebswelle in zwei Achsen schwenken können.

Konstruktionen im Bereich Verbrennungsmotoren

Berry

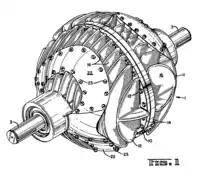

Zeichnung aus US-Patent US3075506

Zeichnung aus US-Patent US3075506 Prinzipieller Aufbau des Kugelmotors von Berry

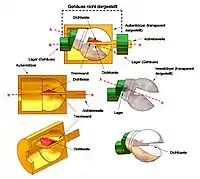

Prinzipieller Aufbau des Kugelmotors von Berry Prinzipielle Funktionsweise des Kugelmotors von Berry

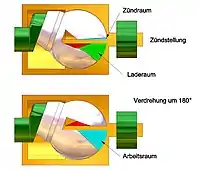

Prinzipielle Funktionsweise des Kugelmotors von Berry Kugelmotor von Frank Berry (Animation)

Kugelmotor von Frank Berry (Animation)

Der erste patentierte Kugelmotor wurde von Frank Berry 1961 in den USA entwickelt[4]. Vom Berry-Motor wurde ein hölzernes Funktionsmodell hergestellt, bevor Frank Berry 1969 starb und sein Motor in Vergessenheit geriet.

Der Motor besteht aus zwei feststehenden und miteinander verschraubten Gehäusehalbschalen. Jede Halbschale ist mit einer Kurvenführung versehen. Das Gehäuse enthält eine Einlass- und eine Auslassöffnung sowie einen Zündraum mit Zündkerze.

Im Gehäuse ist die Abtriebswelle des Motors gelagert, die mit einem Käfig verbunden ist. Der Käfig besteht aus zwei miteinander verbundenen Kugelsegmenten (Kugelkappen). Der Käfig kann im Gehäuseinnenraum um die Abtriebswelle rotieren. Die Kappen sind durch geeignete Dichtmittel (nicht dargestellt) gegen das Gehäuse abgedichtet. Zwischen beiden Kappen ist eine Käfigachse angeordnet.

Auf der Käfigachse sind zwei Kolben drehbar gelagert, die sich gegeneinander scherenartig bewegen können. Jeder Kolben weist zwei Nocken auf, die in die Kurvenführungen des Gehäuses eingreifen. Bei Bewegung der Kolben um die Käfigachse erzwingen die geführten Nocken eine Rotation des Käfigs um die Abtriebswelle. Die Außenflächen der Kolben sind kugelförmig, weisen einen geringen Spalt zur Gehäuseinnenfläche auf und sind in geeigneter Weise gegen das Gehäuse abgedichtet (nicht dargestellt).

Der Motorzyklus beginnt bei aneinanderliegenden Kolben („geschlossene Schere“). Im Zündraum sowie zwischen den Kolben befindet sich das komprimierte zündfähige Gemisch. Bei Zündung durch die Zündkerze werden die Kolben auseinandergetrieben und der Käfig beginnt um die Abtriebswelle zu rotieren. Dabei ist unklar, wie die Drehrichtung festgelegt wird (beide Richtungen sind möglich). Durch die Käfigdrehung kommt der dem Brennraum gegenüberliegende Raum zwischen den Kolben in den Bereich der Einlassöffnung und es wird Gemisch in diesen (sich vergrößernden) Raum eingesaugt. Nach einer Käfigdrehung von 90° erzwingt die Kurvenführung mit Hilfe der Nocken eine Umkehr der Relativbewegung der beiden Kolben zueinander. Bei weitere Käfigdrehung gelangt der Brennraum in den Bereich der Auslassöffnung und das Abgas wird ausgestoßen, während das angesaugte Gemisch verdichtet wird. Nach einer Drehung von 180° sind die Kolben wieder in Zündstellung. Der Zyklus beginnt von vorn, wobei nun Brenn- und Verdichtungsraum vertauscht sind.

Willimczik

Bestandteile

Bestandteile Arbeits- und Laderaum

Arbeits- und Laderaum Drehmomenterzeugung durch asymmetrische Druckfläche

Drehmomenterzeugung durch asymmetrische Druckfläche Animation

Animation

Wolfhart Willimczik schlug in einem DDR-Patent drei Varianten eines Kugelmotors vor, die auf der Umsetzung der Kolbenbewegung in eine Drehbewegung mittels Taumelscheibe bzw. mit Hilfe gegeneinander geneigter Wellen beruhten[5]. Soweit bekannt, wurde kein funktionsfähiger Motor nach diesen Vorschlägen realisiert. Für eine der drei Varianten ist in der BRD ein Patent erteilt worden[6]. Die nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf dieses Patent. Wie unten dargelegt, kann mit dem vorgeschlagenen Konzept kein Motor verwirklicht werden. Eine Modifikation des Prinzips ermöglicht dies jedoch, wie nachfolgend ebenfalls erläutert.

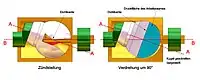

Die Konstruktion besteht aus einem feststehenden Gehäuse, einem um die Achse A-A drehbaren Innenkörper (Kolbenrotor) und einem Außenkörper (Zylinderrotor), der sich um die Achse B-B drehen kann. Die Achsen (bzw. die im Gehäuse gelagerten zugehörigen Wellen) sind gegeneinander geneigt. Die Achsen schneiden sich im Mittelpunkt des Kugelhohlraums des Außenkörpers bzw. im Kugelmittelpunkt des Kugelrotors. So ist es möglich, dass sich beide Rotoren mit gleicher Drehzahl drehen können. Der kugelförmige Kolbenrotor bewegt sich berührungslos (abgesehen von den notwendigen Dichtungen) in der Schale des Zylinderrotors.

Der Kugelrotor weist eine keilartige Ausnehmung auf, die mit einer Dichtkante versehen ist. Der Kugelhohlraum des Außenkörpers wird von einer Trennwand geteilt, die mit einer Dichtleiste versehen ist. Beide Dichtelemente stehen im ständigen (gleitenden) Kontakt zum jeweiligen anderen Körper, so dass eine gleiche Drehzahl beider Rotoren erzwungen wird.

Gaseinlass und Abgasauslass müssen vom feststehenden Gehäuse auf entsprechende Kanäle im rotierenden Außenkörper geführt werden, der auch den Überströmkanal enthält. Die Zündspannung ist ebenfalls dem sich drehenden Zylinderrotor zuzuführen. Diese Details sind in den beistehenden Bildern nicht dargestellt.

Bei Drehung von Kugel- und Zylinderrotor ergeben sich zwei volumenveränderliche Räume, die ggf. als Lade- bzw. Arbeitsraum für einen Motor nach dem Zeitaktprinzip genutzt werden könnten. Nach einer Drehung von 180° wird jeweils das größte bzw. kleinste Volumen erreicht.

In der Zündstellung der Rotoren ergibt sich kein Drehmoment, da die Druckflächen des Arbeitsraumes symmetrisch zu den Achsen liegen (Druck auf Trennwand bzw. Keilfläche der Kugel). Für Drehwinkel > 0° und < 180° wird die Druckfläche bezüglich der Achse B-B asymmetrisch und es ergibt sich ein auf die Abtriebswelle wirkendes Drehmoment. Die Asymmetrie ist bei einem Drehwinkel von 90° am größten. (die Dichtkante des Kugelrotors erreicht ihre größte Schrägstellung auf der Trennwand). Das Drehmoment bewirkt jedoch keine Drehung der Abtriebswelle, sondern versucht lediglich, Zylinderrotor und Kugelrotor gegeneinander zu verdrehen (was, wie oben erläutert, nicht möglich ist). Die Rotoren bleiben in Ruhe. Die Konstruktion ist somit als Motor nicht verwendungsfähig. Erforderlich wäre ein auf die Abtriebswelle wirkendes Drehmoment, das sich am (feststehenden) Gehäuse abstützt (actio gleich reactio).

In der Animation ist die Volumenänderung von Lade- und Arbeitsraum bei von außen angetriebener Abtriebswelle dargestellt (also kein Motor).

Zweitakter von Wolfhart Willimczik mit direkter Schmierung und asymmetrischem Steuerdiagramm (Video und Text vom Erfinder)

Zweitakter von Wolfhart Willimczik mit direkter Schmierung und asymmetrischem Steuerdiagramm (Video und Text vom Erfinder) Demonstration der Relativbewegung

Demonstration der Relativbewegung Drehmoment

Drehmoment

Abweichend von der o. g. Patentschrift hat Willimczik ein kinematisches Versuchsmodell hergestellt, mit dem einerseits die Relativbewegung von Kolben- und Zylinderrotor dargestellt werden kann, das andererseits aber auch (zumindest prinzipiell) als Konzept für einen Motor verwendbar ist.

Der Zylinderrotor ist nun als feststehendes Gehäuse ausgelegt. Für die Demonstration der Relativbewegung wird die Welle, die eine Schräglagerung (Taumelscheibe) für den Kugelkolben trägt, von außen angetrieben.

Wird für den Motorbetrieb ein zündfähiges Gemisch in den Arbeitsraum zwischen Trennwand und Kugelkolben eingebracht und gezündet, verdreht sich der Kugelkolben gegenüber dem Gehäuse, wobei über die Schräglagerung eine Kraft auf die Welle ausgeübt wird. Die Größe der Kugelkolben-Druckfläche des Arbeitsraums ändert sich während der Expansionsphase (Wellendrehung von 0° bis 180°) nicht. Unter der Annahme, dass sich auch der Druck nicht ändert, kann der Normalenvektor der Druckfläche die erzeugte konstante Kraft repräsentieren, deren Wirkungsrichtung sich wegen der Kolbenbewegung verlagert (siehe Animation). Die in Umfangsrichtung der Welle wirksame Kraftkomponente hat zwischen > 0° und < 180° eine Wirkungslinie, die sich nicht mit der Wellenachse schneidet, so dass auf die Welle ein (sich veränderndes) Drehmoment ausgeübt wird. Größe und Lage der Komponente sind in der Ansicht „A“ der Animation gezeigt. Setzt man das Drehmoment bei 90° Wellenverdrehung gleich 1, so ergibt sich der dargestellte (qualitative) Drehmomentverlauf über die Expansionsphase. Beispielsweise beträgt mit einem Kugeldurchmesser von 10 cm und einem Druck von 10 bar das Drehmoment bei 90° ca. 40 Nm (abzüglich des auf der Ladeseite für die Verdichtung aufzubringenden Moments).

Der Motor stellt eine Variante eines Taumelscheibenmotors dar. Es ist nicht bekannt, ob ein solcher Motor zumindest als Prototyp realisiert wurde (weitere Erläuterungen siehe[7])..

Hüttlin

Herbert Hüttlin entwickelte einen Kugelmotor, der mit gekrümmten Kolben arbeitet, die sich gegeneinander bewegen. Dieser Motor wird im Schrifttum unter dem Oberbegriff Rotationskolbenmaschine genannt.

Im Februar 2002 wollte Hüttlin ein Patent auf einen Kugelmotor anmelden (WO 03/067033 A1). Bei der Patentrecherche wurde die Erfindung von Berry wiederentdeckt und in der Hüttlin-Anmeldung einschränkend entgegengehalten.

Der Hüttlin-Kugelmotor 1 war nach demselben Konzept aufgebaut wie der Kugelmotor von Frank Berry.

Im Jahr 2005 gab Hüttlin das Berry-Prinzip auf, weil damit weder die notwendige Verdichtung noch die heute erforderliche Abgas-Ölfreiheit erreicht werden konnte. In der Folge entwickelte er mit einer neuen und eigenen Kinematik die sogenannte Hüttlin-Antriebstechnologie. Nach diesem Prinzip konstruierte er Hilfsmotoren für Elektrofahrzeuge (Reichweitenverlängerer), Kompressoren, Motoren für Blockheizkraftwerke und weiteres.

Hiteng

Von Arnold Wagner wird der Hiteng-Kugelmotor entwickelt. Der Hiteng-Kugelmotor arbeitet mit zwei Doppelkolben, die sich in einem kugelförmigen Gehäuse drehen. Der Erfinder bezeichnet diesen Motor als Schwenkkolbenmaschine. Wagner hatte den Motor ursprünglich für die Peraves AG entwickelt, bei seinem Austritt aus dem Unternehmen 2010 nahm er das Motorenprojekt in seine heutige Firma Hiteng AG mit. Mit der nachgewiesenen Leistungsabgabe ist der Hiteng-Kugelmotor der erste und bisher einzige funktionsfähige Motor nach dem Berry-Grundpatent von 1963. Er entspricht teilweise dem Hüttlin-Kugelmotor Version 1 bzw. dem Berry-Motor, stellt jedoch eine eigene Entwicklung dar, die mit 3 Patenten und insgesamt 37 gewährten Patentansprüchen in 44 Ländern geschützt ist. Dazu gehören unter anderem die Keramikkugeln bzw. die Nutenellipsoiden mit Öldämpfung/-schmierung, die 4-in-2-Drehschieber-Steuerung der Vorverdichtung und die Arbeitskammeraufladung durch die Vorkammern, die Gehäuseteilung zur Einarbeitung der Überströmkanäle, ein effektives und elaborates Fluid- und Dichtsystem, Quetsch- und Wirbelkammer-Brennraumformen und die Innen-Öl- und Außen-Wasser-Kühlung.

Fehlender Markt-Erfolg

Zum Jahre 2014 war noch keines der Kugelmotorkonzepte in größerem kommerziellem Umfang erfolgreich.

Literatur

- Paolo Di Barba, Antonio Savini (Hrsg.): Non-linear electromagnetic systems. (Papers presented at ISEM Pavia; the ninth International Symposium on Non-Linear Electromagnetic Systems, held May 10–12, 1999, Pavia, Italy). IOS Press u. a., Amsterdam u. a. 2000, ISBN 1-58603-024-8 (Studies in applied electromagnetics and mechanics 18), Vorschau bei google-books.

- Gerhard Henneberger, Joan Adrian Viorel: Variable reluctance electrical machines. Shaker, Aachen 2001, ISBN 3-8265-8568-2 (Berichte aus der Elektrotechnik).

- Ullrich Höltkemeier: Kraft aus der Kugel. Kugelmotor. Der Ingenieur Arnold Wagner baut in Winterthur einen Benzinmotor – ohne Zylinder, ohne Kolben. 2007 online.

- Joachim Krause: Niederspannungs- und Antriebstechnik. Prozessnahe Elektrotechnik für industrielle Automatisierungsanlagen. Vogel, Würzburg 2004, ISBN 3-8023-1964-8 (Vogel-Fachbuch), S. 296: Kugelmotor.

Weblinks

Einzelnachweise

- Firmenschrift der Firma Laing

- Kugelmotorpumpen der Firma Vortex

- http://www.all-electronics.de/ai/resources/d4c8f23c6e3.pdf : Ein Motor - 3 Freiheitsgrade in Komponenten + Systeme 10/2005, Seite 12

- Frank Berry: Spherical Trajectory Rotary Power Device. 31. Juli 1961, abgerufen am 3. März 2021 (nach Aufruf "Gesamtdokument laden" anklicken).

- Wolfhart Willimczik: Taumelscheiben- bzw. Drehkolbenmaschine. 11. Juli 1974, abgerufen am 15. März 2021 (nach Aufruf "Gesamtdokument laden" anklicken).

- Wolfhart Willimczik: Rotationskolbenmaschine. 5. Mai 1975, abgerufen am 15. März 2021 (nach Aufruf "Gesamtdokument laden" anklicken).

- Wankel-, Wolfhart- oder Hüttling Motor? Abgerufen am 16. März 2021.