Kabelwerk Dr. Cassirer und Co.

Das Kabelwerk Dr. Cassirer und Co. AG (alternativ: Havelwerk, (Blei-)Kabelwerk Cassirer) war ein im Berliner Ortsteil Hakenfelde ansässiger Hersteller von Kabeln.

Die vom Architekten Hans Poelzig in den Jahren 1928 bis 1930 entworfene Werkshalle wird heute durch die Stiftung Stadtmuseum Berlin als Museumsdepot genutzt und steht unter Denkmalschutz.

Geschichte

Holzhandel und Wohnungsbau

Die Familie Cassirer hat ihre Wurzeln in Schlesien. Die Brüder Louis und Julius Cassirer waren als Unternehmer in Breslau und Görlitz zu Ansehen und Reichtum gelangt und wagten nun den Schritt in das boomende Berlin. Die Firmen der Cassirer sind in den 1870er bis Anfang der 1890er Jahre besonders mit Bau- und Nutzholzhandel, Pappe und Machéfertigung sowie mit dem Wohnungsbau im Osten Berlins in Erscheinung getreten. 1892 bewohnte Julius eine Villa in der Fasasenstraße 12 in Charlottenburg und konnte sein Privatvermögen bis 1912 auf über 3 Millionen Mark steigern. Die größten Chancen sahen die Cassirers bis in die 1890er Jahre hinein im Grundstückshandel und im Wohnungsbau.

Einstieg in die Elektroindustrie

1896 schließlich betrat die Familie dann doch noch ein neues Geschäftsfeld. Mit der Gründung der „Dr. Cassirer & Co. A.G.“ stieg man in die Produktion von Kabeln und Gummifäden ein. Für den ersten Standort wurden Räume in einem Hinterhof an der Schönhauser Allee 62 gewählt, doch bereits 1898 musste die Produktion in das neu gebaute Fabrikgebäude an der Charlottenburger Keplerstraße umziehen – das sogenannte Keplerwerk.[1]:240-241

Zum wirtschaftlichen Erfolg trugen vor allem die modernen Maschinen bei, sowie innovative und populäre Produkte (Cassirer Störschutzkabel) und die frühzeitige Beteiligung an verwandten Unternehmen, wie etwa der Lackdrahtfabrik Karlshorst. Die Geschäfte entwickelten sich bis zum Ersten Weltkrieg stetig aufwärts, so dass man 1914 zu den ausgezeichneten Firmen des Weltmarktes zählte: 630 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz von 10 Millionen Mark.

1904, nach dem Tod von Louis Cassirer, übernahmen die Brüder Alfred und Hugo Cassirer die Führung des Unternehmens. Das Schicksal des Betriebes und der Geschäftsführer während des Ersten Weltkrieges bleibt im Dunkeln. Man kann aber davon ausgehen, dass der Rohstoffmangel, verminderte Produktion und fehlende Exportchancen wie alle anderen Firmen der Elektroindustrie auch die Cassirer Kabelwerke trafen. Der Bereich des Bleikabelwerkes musste ausgelagert werden.

Das Havelwerk

Neuer Standort Spandau

Die Wahl für einen neuen Produktionsstandort der Firma fiel auf Spandau. Expansionsmöglichkeiten auf dem 6 Hektar großen Gelände, der relativ niedrige Grundstückspreis sowie die Schienen- und Wasseranbindung an die Spandau-Bötzower Kleinbahn und an die Havel waren die größten Vorteile eines der wichtigsten Industriebezirke der Stadt. Das 6,24 ha[2]:2 große Gelände musste vor Baubeginn jedoch mit Sand von der U-Bahn-Baustelle Alexanderplatz um rund 1 Meter aufgeschüttet werden.[3]:286

_09085738_002.jpg.webp)

Mit der Auftragsvergabe an Hans Poelzig 1928 entstand ein Werksgelände mit der dominanten Fertigungshalle mit einer Größe von etwa 121 × 78 Metern[2]:2, das im Gegensatz zu den anderen Bauten des Architekten eher unbeachtet blieb. Nach dem Ersten Weltkrieg und den Folgen der Inflation entschied man sich für ein eher funktionales Gebäude.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Elektroindustrie wurde der Werksneubau in nur zwei Jahren geplant und durchgeführt. Von Anfang an war die architektonische Gestalt an den Arbeitsabläufen der Kabelfabrik orientiert,[2]:3 so dass sich Änderungen Poelzigs im Planungsablauf eher auf die repräsentativen Schauseiten des Gebäudes oder die Höhe der Pförtnerhäuschen beschränkten.[1]:239 Die Fassadengestaltung der Werkhalle mit gelb-braunen Klinkern und dunkelviolett-schwarzen Rahmen spiegelte sich auch in den anderen Gebäuden wider und ergab ein schlichtes, aber harmonisches Gesamtbild der Anlage. Das Werksgelände umfasste neben der Werkhalle ein Heizhaus mit einem markanten, silber verkleideten Schornstein, die Pförtneranlage mit anschließender Prüßmauer, den Verladekai an der Havel sowie weitere Nebengebäude.

Bauzeit und Funktionsübersicht

Mit der Aufschüttung des Geländes und dem Legen des Schienenanschlusses konnte bereits gegen Ende des Jahres 1928 begonnen werden. Im Sommer 1929 war die tragende Eisenkonstruktion der Werkhalle fertiggestellt, 1929 war der Roh- und Ausbau der Gebäude abgeschlossen. Zwischen Ende 1929 und Anfang 1930 wurden die Maschinen und Fertigungsanlagen aus Charlottenburg nach Spandau umgelagert,[1]:241 so dass im Februar 1930 die Produktion aufgenommen werden konnte.[2]:2 Die Baukosten des Werkes inkl. der Maschinen beliefen sich auf mehr als 2 Millionen Mark.[3]:298

Innen war die Halle schlicht und zweckdienlich ausgestattet, schlanke und schmale Stützen und unverputzte Wände dominierten das Bild. Dem Produktionsablauf von Osten nach Westen entsprechend stieg die Höhe der Hallenschiffe von 4 Meter auf 6,50 Meter am westlichen Hallenende an. Die Produktion erforderte hier auch den Einbau von Laufkränen unter dem Dach, um die fertiggestellten Kabelrollen aus der Halle in Richtung Schiene und Verladekai zu transportieren. Oberlichtraupen ermöglichten eine hervorragende Tageslichtbeleuchtung des Innenraumes. Zur Fertigungshalle gehörte ein zweigeschossiger Lager- und Verwaltungstrakt an der Nord- und Westseite.

Der Verkauf der Firma

Die Jahre 1919 und 1920 standen für das Familienunternehmen im Zeichen geschäftlicher und privater Umbrüche. Die Umwandlung der Firma von einer Offenen Handelsgesellschaft (OHG) in eine Aktiengesellschaft (AG) brachte zwar mehr finanzielle Sicherheit, der Tod von Hugo Cassirer im Juni 1920 schwächte allerdings die Führung der Firma. Bedingt durch die Weltwirtschaftskrise und fallende Absatzpreise geriet die Elektrotechnische Industrie Ende der 20er Jahre in Schieflage. Eine Kartellbildung unter Mitwirkung der Cassirer Kabelwerke half ab 1930, die Preise zu stabilisieren. Alfred Cassirer schied 1929 aus gesundheitlichen Gründen aus der Firma aus, womit die Fortführung der Firma in Familienhand ernsthaft bedroht war und es zu ersten Sondierungen zur Übernahme durch Siemens-Halske kam, die aber nicht zu Stande kam.

Nachdem 1933 die Produktion auf einen Tiefststand gefallen war, übernahm ein Bankenkonsortium die Mehrheit der Aktienanteile. Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG Berlin, eine Finanzierungsgesellschaft unter Beteiligung u. a. von Siemens, übernahm für 6,7 Millionen Mark das Kabelwerk in Spandau, womit das Ende des Cassirersches Familienunternehmens besiegelt war.[1]:242 Die Firma produzierte auch nach dem Verkauf noch bis zum 9. Oktober 1941 unter dem Namen Dr. Cassirer & Co. AG, bevor sie in Märkische Kabelwerke AG umbenannt wurde.

Geschichte des Werkes nach 1945

Das Fabrikgelände in Spandau überstand die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges trotz britischer Bombardierungen 1943 weitgehend unbeschadet. Das Keplerwerk hingegen war zu Kriegsende 1945 ausgebrannt. Die Rote Armee demontierte Teile der Produktionsmaschinen, was eine direkte Wiederaufnahme der Produktion verzögerte.[1]:242 Nach der Rückgewinnung einzelner Teile der Produktionsanlagen konnte aber 1946 die Produktion wieder aufgenommen werden.[2]:3

Unter der Leitung von Architekt Max Däul wurde das Werksgelände wenige Jahre später in südlicher Richtung erweitert[1]:242f, wie es bereits Poelzig in seinen ursprünglichen Plänen optional vorgesehen hatte.[2]:2 Im Zuge des Neubaus wurde das Kesselhaus durch einen Neubau ersetzt. Nach der Fusion 1967 der Märkischen Kabelwerke mit dem Kabelwerk Vohwinkel gehörte der Standort zu den neu geschaffenen „Bergmann Kabelwerken“[1]:243[2]:3. Nach Beendigung der Produktion am 30. September 1993 musste für das Gelände und die Halle eine neue Verwendung gefunden werden[1]:243. Man bemühte sich, das Werksgelände als Ensemble unter Denkmalschutz zu stellen.[2]:2

Mitte der 1990er Jahre erfolgte der Rückbau des Kesselhauses und des Zählerhauses am ehemaligen Werkstor. Am 17. Juni 1997, nach dem Übergang des Werksgeländes in die Entwicklungsgesellschaft Wasserstadt GmbH, wurde eine „Hugo Cassirer Straße“ eingeweiht. Die verbleibenden Gebäudeteile und die Halle wurden nach Renovierungen in den Jahren 2000 und 2001 unter Denkmalschutz gestellt.

Seit 2003 ist die Stiftung Stadtmuseum Berlin Nutzer der östlichen Seite der Halle. Seit dem museumsgerechten Ausbau der westlichen Hallenseite im Jahre 2010 nutzt die Stiftung den gesamten Hallenbau als Museumsdepot.

Literatur

- Bergmann Kabelwerke: Bericht. Über d. Geschäftsjahr … Berlin, Wipperfürth.

- Christian Kennert (2007): Unternehmer Hugo Cassirer – ein Beitrag zur Berliner Wirtschaftsgeschichte. In: Verein für die Geschichte Berlins (Hg.): Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins, Bd. 56. Berlin: Westkreuz-Verlag, S. 123–150.

- Dietrich Worbs (1994): Heimatkunde. Ehemaliges Kabelwerk Dr. Cassirer & Co. AG. In: Bauwelt-Fundamente (16/17), S. 868–869.

- Hans-Stefan Bolz: Hans Poelzig und der „neuzeitliche Fabrikbau“. Industriebauten 1906–1934. (2 Bände) Dissertation, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn 2008. urn:nbn:de:hbz:5-16153

- Dieter Nellessen: Baudenkmale in der Wasserstadt Oberhavel. 18. Berliner Denkmaltag 2004: Stadträume – Wasserräume – Denkmalorte. Landesdenkmalamt Berlin.zuletzt geprüft am 13. September 2012.

- Dietrich Worbs: Das Kabelwerk Dr.Cassirer & Co. AG in Spandau von Hans Poelzig 1928/29. In: Dietrich Worbs (Hg.): Einblicke in die Berliner Denkmal-Landschaft. Berlin: Gebr. Mann 2000. S. 325–331.

- Dr. Cassirer u. Co. AG : Das neue Havelwerk. Berlin 1931.

- Elisabeth Schwiontek: Relikt vergangener Industrie-Zeiten. In: Berliner Morgenpost, 6. September 2000.

- Erich Zimmermann: Neubau des Bleikabelwerkes der Dr. Cassirer & Co. A.-G. Berlin. In: Der Industriebau. 21. 1930. (11/12), S. 285–299.

- Fritz Godon: Bergmann Kabelwerke AG Berlin und Wipperfürth. 1896–1971.

- Werner Hildebrandt, Peter Lemburg, Jörg Wewel: Historische Bauwerke der Berliner Industrie. In: Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Hg.): Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Bd. 1. Berlin: Mann 1988. S. 230–231.

- Hoppmann, Erich; Schlögl, Herwig (1971): Rationalisierung durch Kartelle? Berlin: Duncker & Humblot (Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F., 62).

- Iris Schewe: … und jetzt ins Kabelwerk! Die Bibliothek der Stiftung Stadtmuseum Berlin. 2011.

- Ulrich Werner (Hg.): Secondhand – aber exzellent! Bibliotheken bauen im Bestand. Bad Honnef: Bock + Herche (Online; PDF; 1,7 MB)

- Jahn, Gunther; Scheper, Hinnerk; Rave, Paul Ortwin: Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin. Berlin: Gebr. Mann 1971.

- Kuhbandner, Birgit (2008): Unternehmer zwischen Markt und Moderne. Univ, Wiesbaden, Erlangen-Nürnberg.

- Gustav Mayer: Erinnerungen. Vom Journalisten zum Historiker der deutschen Arbeiterbewegung. 1993. Nachdr. d. Ausg. Zürich und München, Verl. der Zwölf 1949. Hildesheim: Olms (Abt. 5, Literatur und Kulturgeschichte).

- Tano Bojankin (2008): Kabel, Kupfer, Kunst. Walter Bondy und sein familiäres Umfeld. In: Andrea Winklbauer (Hg.): Moderne auf der Flucht. Österreichische KünstlerInnen in Frankreich 1938–1945 ; [anlässlich der Ausstellung Moderne auf der Flucht/Les Modernes s’Enfuient. Österreichische KünstlerInnen in Frankreich 1938–1945/Des Artistes Autrichiens en France 1938–1945 im Jüdischen Museum der Stadt Wien, 4. Juni bis 7. September 2008] = Les modernes s’enfuient. Wien: Turia + Kant, S. 30–49. (Online; PDF; 748 kB), zuletzt geprüft am 13. September 2012.

- Erich Hoppmann, Herwig Schlögl (Hrsg.): Rationalisierung durch Kartelle? Berlin 1971.

- Dietrich Worbs: Gutachten zur Denkmaleigenschaft des Ehemaligen Kabelwerk Dr. Cassirer & Co. AG vom 28. Oktober 1993. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, Aktennr. 2586-2450.

Weblinks

- Eintrag in der Berliner Landesdenkmalliste

- Pläne und Skizzen im Architekturmuseum der TU Berlin

- Firmenportrait der LEONIE Kabelwerke als Nachfolger der Märkischen Kabelwerke (PDF; 798 kB)

- Die Elektrische Licht- und Kraftanlagen stößt ihre Anteile an den Märkischen Kabelwerken ab

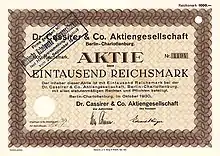

- Aktie der Cassirer Kabelwerke über 1000 Reichsmark aus dem Jahr 1930

- Heins Osterwind als Aufsichtsratsmitglied der Märkischen Kabelwerke AG

- Frühe Dokumente und Zeitungsartikel zur Kabelwerk Dr. Cassirer und Co. in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

Einzelnachweise

- Bolz, Hans-Stefan: Neuzeitlicher Fabrikbau, 2008.

- Worbs, Dietrich: Gutachten zur Denkmaleigenschaft, 1993.

- Zimmermann, Erich: Neubau des Bleikabelwerkes, 1930.