Indoxacarb

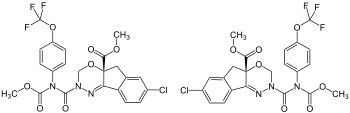

Indoxacarb ist ein Wirkstoff zum Pflanzenschutz und ein 1:1-Gemisch (Racemat) zweier chemischer Verbindungen aus der Gruppe der Oxadiazine.

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| 1:1-Gemisch aus (R)-Form (links) und (S)-Form (rechts) | |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Indoxacarb | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

(RS)-Methyl-7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluormethoxyphenyl)carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-4a-carboxylat | ||||||||||||||||||

| Summenformel | C22H17ClF3N3O7 | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farbloser Feststoff[1] | ||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 527,83 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||||||||||||||

| Dichte |

1,44 g·cm−3[2] | ||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||

| Löslichkeit | |||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||

Darstellung

Indoxacarb kann durch eine enantioselektive Hydroxylierung des Zwischenprodukt 2-Carboalkoxy-1-indanon katalysiert durch ein Cinchona-Alkaloid gewonnen werden.[5]

Eigenschaften

Indoxacarb ist ein farbloser Feststoff, der unlöslich in Wasser ist. Das technische Produkt stellt eine 3:1-Mischung des (S)-Enantiomers, welches als Insektizid wirksam ist, und des unwirksamen (R)-Enantiomers dar.[1]

Verwendung

Indoxacarb wird als Insektizid verwendet und wurde im Jahr 2000 in den USA für den Hersteller DuPont zugelassen. Es wird zur Bekämpfung von Lepidoptera-Schädlingen im Larvenstadium bei Äpfel, Birnen, Kohlgemüse, Mais, Salat und Gemüse eingesetzt.[1]

Zulassung

Der Wirkstoff Indoxacarb wurde mit Wirkung vom 1. April 2006 in die Liste der in der Europäischen Union zugelassenen Pflanzenschutzwirkstoffe aufgenommen.[6]

Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff sind in der Schweiz, Österreich und Deutschland (Steward im Gemüse-, Obst- und Weinbau, Avaunt im Rapsanbau) zugelassen.[7]

In der Europäischen Union ist Indoxacarb seit Anfang 2010 als Biozid-Wirkstoff zugelassen.[8] In Deutschland wurde die Zulassung als Biozid gegen Küchenschaben und Ameisen beantragt.

Wirkungsweise

Indoxacarb ist ein Proinsektizid, der eigentliche Wirkstoff entsteht erst durch N-Decarboxymethylierung durch Esterasen.[9] Dieser wirkt durch Blockierung der spannungsaktivierten Natriumkanäle im Nervensystem des Insekts.[10] Da Indoxacarb erst durch eine Metabolisierung aktiviert wird, ist es besonders wirksam gegen bereits Pyrethroid-resistente Insektenstämme.[11]

Einzelnachweise

- EPA: Pesticide Fact Sheet

- Datenblatt Indoxacarb, PESTANAL bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 30. Dezember 2019 (PDF).

- Eintrag zu indoxacarb (ISO) im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 30. Dezember 2019. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- Eintrag zu Indoxacarb in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 30. Dezember 2019. (JavaScript erforderlich)

- Toward the Manufacture of Indoxacarb, Synthesis and Chemistry of Agrochemicals VI, Kap. 17, 2002, S. 178–185, doi:10.1021/bk-2002-0800.ch017.

- Richtlinie 2006/10/EG der Kommission vom 27. Januar 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Forchlorfenuron und Indoxacarb

- Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission: Eintrag zu Indoxacarb in der EU-Pestiziddatenbank; Eintrag in den nationalen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, abgerufen am 12. März 2016.

- Richtlinie 2009/87/EG der Kommission vom 29. Juli 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Indoxacarb in Anhang I.

- Alexander Grube: Totalsynthese neuer Spinosynanaloga. Cuvillier, Göttingen 2007, ISBN 3-86727-439-8, S. 28 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Robert Krieger: Hayes' Handbook of Pesticide Toxicology. Band 1. Elsevier, 2010, ISBN 3-89129-800-5, S. 106 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Bhupinder P. S. Khambay: Pyrethroid Insecticides. (PDF; 144 kB) Pesticide Outlook – April 2002, S. 52.