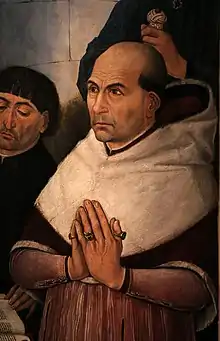

Francesco Coppini

Francesco Coppini (auch Francesco dei Coppini) (geboren vor 1415 in Prato; gestorben als Ignatius am 29. September 1464 in Rom) war ein italienischer Bischof und Legat.

Frühes Leben

Der gebürtige Prateser wird zuerst als Jurist und Kämmerer in Florenz 1433 erwähnt. 1437 war er Justizbeamter in Bologna und trat in den Dienst der Kirche. Später wieder in Florenz, wurde er schließlich als Kanonikus inordiniert. Er diente zwischen 1450 und 1452 als apostolischer Schatzmeister in Bologna sowie bald auch in anderen Funktionen, wo er wichtige Gönner fand. Papst Kalixt III. ernannte ihn 1458 zum Bischof von Terni.

Mission in England

Am 7. Januar 1459 wurde er nach Fürsprache des Mailänder Herzogs Francesco I. Sforza, von Papst Pius II. zum Nuntius ernannt und nach England entsandt. Seine Aufgabe war es, als Schlichter in den Rosenkriegen aufzutreten und Heinrich VI. zur Teilnahme am Kreuzzug gegen die Türken zu bewegen. Weitere, ihm teilweise unterwegs nachgesandte Aufträge und Aufgaben sollten ihn durch Burgund, Cambrai und die Niederlande führen.

Er erreicht Dover am 4. Juni 1459 und reiste sodann nach London. Am Königshof traf er Heinrich VI., und übermittelte diesem die Einladung zum Konzil von Mantua, zu welchem Heinrich bereits am 16. Mai eine Höflichkeits-Delegation entsandt hatte. Das Konzil erreichte unter anderem aufgrund der Rivalität und dem fragilen Gleichgewicht zwischen Frankreich und England nicht die Wirkung, die sich Pius II. erhofft hatte; als Kompromiss wurde lediglich ein Appell zum Kreuzzug an die Christenheit verabschiedet.

Mit Bezug auf seine weitere Aufgabe der Vermittlung zwischen York und Lancaster war Coppini zunächst ebenfalls nicht sehr erfolgreich, da ihm als bloßer Nuntius (Botschafter) die Autorität eines bevollmächtigten päpstlichen Legaten fehlte, der im Namen des Papstes Entscheidungen treffen konnte. Auf nachdrückliche Bitten durch verschiedene Mittelsmänner und Gönner erhielt er die Legatswürde für England und Schottland am 11. Dezember 1459 von Papst Pius II. zugesprochen. Zudem sollte er nach dem fehlgeschlagenen Konzil von Mantua die Lage für einen Folge-Konvent sondieren. Schließlich sollte er als Eintreiber des Türkenzehnts fungieren, mit dem die Kriegskasse gegen die Türken gefüllt werden sollte.

Margarete von Anjou, Regentin für den geistesumnachteten Heinrich VI., wies diese Begehren mit Blick auf die innenpolitische Lage im Land zurück. Die Führer der Partei der Yorkisten, namentlich der Earl von Warwick, der Duke von March und der Earl von Salisbury, traten daraufhin mit Coppini in Verhandlungen und versprachen ihm die Durchsetzung der Interessen des Heiligen Stuhls, sollten sie die Kontrolle über Heinrich VI. erlangen. Am 2. Juli 1460 kehrte Coppini an Bord eines Yorkschen Schiffes von Brügge nach England zurück und täuschte Verhandlungsbereitschaft vor, unterstützte von nun aber ausdrücklich die Sache der Yorks, die bei der Schlacht von Northampton den Sieg davontrugen.

Nun befand sich Heinrich VI. unter Kontrolle des Hauses York. Legat Coppini spielte nach eigenen Angaben in seinen Nachrichten an den Papst eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung des Königreichs und kündigte die Umsetzung aller päpstlichen Weisungen an, wofür er von Pius II. belobigt wurde. Die Schlacht von Wakefield am 30. Dezember 1460 wendete jedoch das Kriegsglück, und im Januar 1461 sandte Coppini erfolglos Vermittlungsbriefe an Königin Margarete. Da seine Rolle als Vermittler kompromittiert war, predigte er den Kreuzzug gegen das Haus Lancaster und versprach den Kämpfern auf der Seite von Warwick Sündenerlass. Am 10. Februar 1461 verließ Coppini dann London, das Schlimmste befürchtend. Als die Zweite Schlacht von St. Albans erneut an Lancaster ging, beendete Coppini seine Mission und floh nach Brügge. Von dort unternahm er in den Folgemonaten Reisen nach Mechelen, Antwerpen und Paris und blieb stets im engen Kontakt zu seinen Verbündeten.

Verurteilung und Kloster

Nach der Schlacht von Towton am 29. März 1461 erschien die Lage erneut günstig; sowohl König Edward VI. wie auch Sforza in Mailand baten den Papst um Bestätigung Coppinis als Kardinalslegat in England, was für diesen mit neuen Privilegien verbunden gewesen wäre. Pius II. benannte hingegen den Bischof von Arras für diesen Posten, da sich neben der früheren Königin Margarete von Anjou auch der neue König von Frankreich, Ludwig XI., bei ihm über Coppini beschwert hatte. Coppini kehrte zunächst im Gefolge des Bischofs von Arras nach England zurück, da dieser von Coppinis Fähigkeiten überzeugt war, dann wurde er jedoch in Ungnade gefallen im November 1461 nach Rom zurückgerufen.

Im März 1462 gab Pius II. den politisch motivierten Forderungen nach Strafe für Coppini nach. Gegen den nun ehemaligen Bischof wurde ein Prozess eröffnet, er selbst in der Engelsburg eingekerkert. Ihm wurde unter anderem Simonie, Amtsmissbrauch, Unterschlagung von Kirchengeldern sowie der Aufruf zum Bürgerkrieg unter dem Kirchenbanner vorgeworfen. Coppini gestand seine Verfehlungen und wurde schließlich am 2. März 1463 in das Kloster Sankt Paul vor den Mauern verbannt. Am 21. März 1463 nahm er den Namen Ignatius an. Nach der Wahl von Papst Paul II. arbeitete er an seiner Rehabilitation, starb aber zuvor am 29. September 1464.

Literatur

- John A. Wagner: Encyclopedia of the Wars of the Roses, ABC-CLIO, 2001, ISBN 1-85109-358-3, S. 62.

- Adolf Gottlob: Des Nuntius Franz Coppini Antheil an der Entthronung des Königs Heinrich VI. und seine Verurtheilung bei der Römischen Curie, In: Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Band 4, 1890.

- Anna Imelde Galletti: Coppini, Francesco. In: Alberto M. Ghisalberti (Hrsg.): Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 28: Conforto–Cordero. Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1983.