Führerstand

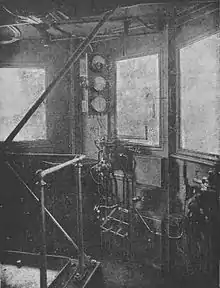

Der Führerstand (Führerraum) eines Schienenfahrzeugs bezeichnet den Platz oder Raum für den Fahrzeugführer. Er enthält die Bedienelemente, die zum Betrieb des Fahrzeugs nötig sind.

Ein Führerstand ist heute in der Regel entweder als Führerhaus ausgebildet oder als Teil der Aufbauten ausgeführt. Dies gilt insbesondere für moderne Lokomotiven, bei denen sich überwiegend Führerstände jeweils an den Fahrzeugenden befinden. Im Rangierdienst verwendete Lokomotiven werden vielfach mit einem zentralen Führerhaus ausgeführt.

In der Frühzeit der Eisenbahn mussten die Lokpersonale ihre Arbeit völlig ungeschützt im Freien verrichten. Um die Besatzung vor den Wetterunbilden zu schützen, wurde der Führerstand von Lokomotiven vor allem mit höherer Fahrgeschwindigkeit zunehmend mit einem Dach und Schutzwänden ausgestattet, wie dies an dem dokumentierten Umbau etwa der amerikanischen Lokomotive John Bull ersichtlich ist. Dort wurde der angehängte Tank-Wagen bzw. Tender von der Bahngesellschaft mit einer Kabine ausgestattet und deren Dach bis über den Führerstand vorgezogen. Bei den schnellfahrenden Crampton-Lokomotiven um 1850 in Europa wurde immerhin schon ein dürftiger Windschirm vor den Führerstand gesetzt.

In Deutschland führte der sächsische Eisenbahndirektor und Schriftsteller Max Maria von Weber den geschlossenen Führerstand ein. Bis 1950 war man in den Eisenbahndirektionen der deutschsprachigen Länder jedoch noch der Ansicht, dass eine stehende Arbeitshaltung unerlässlich sei, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Etwa seit den 1920er Jahren wurden die Führerstände im deutschsprachigen Raum mit spartanischen Sitzmöglichkeiten versehen, die jedoch anfangs nur für die Nutzung in Pausen vorgesehen waren. Häufige Berufskrankheiten waren daher neben Rheuma bei den Dampflokführern, die sich zur besseren Sicht aus dem Fenster lehnen mussten, auch abgenutzte Kniegelenke bei den Ellokführern. Dies änderte sich – bis auf wenige Ausnahmen – erst mit dem Bau der deutschen Schnelltriebwagen und der elektrischen Lokomotiven der Baureihe E 18, die erstmals auf das Fahren im Sitzen eingerichtet waren. Inzwischen war die Sicherstellung der Aufmerksamkeit des Lokführers auf technischem Wege über die Sicherheitsfahrschaltung möglich. Im Gegensatz dazu waren die Führerstände von nordamerikanischen Dampflokomotiven vielfach schon vor 1900 auf sitzende Bedienung durch den Lokführer ausgelegt.

Führerstände von Straßenbahn-Triebwagen sind – im Gegensatz zu früher – heute häufig vom Fahrgastraum abgetrennt, um dem Fahrzeugführer ungeteilte Aufmerksamkeit für seine Tätigkeit zu ermöglichen; jedoch hat der Fahrgast zumeist dennoch Blick auf die Strecke. Bei Trieb- und Steuerwagen von U-, S- und Vollbahnen war bis vor wenigen Jahren der Führerstand völlig vom Fahrgastraum getrennt. Erst seit kurzem ist es üblich, den interessierten Fahrgast an der Streckenbeobachtung teilhaben zu lassen; Beispiele sind die InterCity-Steuerwagen sowie ICE-3-Züge der DB. Bei letzteren kann die Glastrennwand hinter dem Führerstand elektrisch undurchsichtig geschaltet werden, um in bestimmten Situationen den Durchblick zu verhindern (ICE-Lounge).

Verwandte Themen

- Die Deutsche Bundesbahn standardisierte den so genannten DB-Einheitsführerstand.

- Als Weiterentwicklung davon gilt der in Europa gebräuchliche European Driver's Desk (EUDD).

- Für Ausbildungszwecke werden Führerstände nachgebaut und mit großen Bildschirmen für Zugsimulationen ausgestattet.

- Bedienelemente einer Dampflokomotive

Literatur

- Werner Geier: Der Führerraum von modernen elektrischen Lokomotiven. In: Eisenbahn-Revue International, Heft 12/2002, ISSN 1421-2811, S. 550–555.