Dreifaltigkeitskirche (Worms)

Die Dreifaltigkeitskirche (vollständiger Name Reformations-Gedächtnis-Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit) ist die größte protestantische Kirche in Worms. Der barocke Saalbau liegt zentral am Marktplatz der Stadt und steht heute unter Denkmalschutz.[1]

Geschichte

Nach der Stadtzerstörung von 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde 1709 am Standort des zerstörten Hauses zur Münze der Grundstein für die lutherische Stadtkirche gelegt, da man damals fälschlich davon ausging, hier habe Martin Luther 1521 auf dem Reichstag zu Worms seine Schriften verteidigt; tatsächlich geschah dies im wenige hundert Meter entfernten Bischofshof (heute Park des Heylshofs). Die Kirche wurde – unter Heranziehung sämtlicher damals 3.000 Einwohner – als Ausdruck des lutherischen Bekenntnisses der Stadt errichtet und stand unter dem Leitwort „So setzt mich Gott an diesen Ort, wo Luther einst bekannt sein Wort“[2]. Die vom kurpfälzischen Capitain-Ingenieur Villiancourt entworfene Kirche wurde 1725 als „neue Evangelische Haupt=Kirche in Wormbs Zur Heiligen Dreyfaltigkeit“ eingeweiht. Die im Entwurf vorgesehene Einfassung der Kirche durch zwei Gebäude für Rathaus und Schule wurde nicht umgesetzt. In Innenraum orientierte sich der Entwurf an der Katharinenkirche in Frankfurt am Main, die der Wormser Magistrat während des Exils in Frankfurt kennengelernt hatte.

Am 21. Februar 1945 wurde die Kirche – wie auch weite Teile der Innenstadt – bei einem britischen Luftangriff auf Worms stark zerstört. Vom ursprünglichen Barockgebäude mit seiner reichen Holz- und Gemäldeausstattung überstanden lediglich die Umfassungsmauern, der untere Teil des Turms und das Westportal mit einer zweiflügeligen, fein geschnitzten Holztür mit symbolischen Darstellungen zur Dreifaltigkeit den Feuersturm.

Der Wiederaufbau der Kirche erfolgte von 1955 bis 1959 nach Plänen von Otto Bartning und Otto Dörzbach. Die äußere Gestalt wurde dabei weitgehend wiederhergestellt, während der Innenraum modern gestaltet wurde.

Beschreibung

In der Mittelachse der nach Westen ausgerichteten Schaufassade der Kirche erhebt sich der 58 m hohe Kirchturm. Seitlich des quadratischen Turmes befinden sich auf der Höhe der Dachtraufe zwei große Podeste. Oberhalb der Glockenstube besitzt der Turm eine umlaufende Galerie; hier verjüngt er sich in einen achteckigen Turm, der die Turmuhr trägt; das ursprüngliche Werk stammt von Johann Jacob Möllinger und befindet sich heute im städtischen Museum Andreasstift. In der von einer doppelten Haube gekrönten Laterne befindet sich das Glockenspiel der Kirche. Insgesamt entsteht dadurch der Eindruck einer vierfach gestuften Turmkonstruktion.

Der Innenraum der Kirche ist ein 41 m langer, 20 m breiter und 17 hoher, geosteter einschiffiger Saal, der zentral durch das Untergeschoss des Turms erschlossen wird. Links des Vorraums liegt ein Andachtraum mit dem Mahnmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs mit dem Titel „Auferstehung“, das 1933/34 von dem Darmstädter Bildhauer Ludwig Habich geschaffen wurde; rechts befindet sich die Sakristei. Die barocke Vorgängerkirche hatte drei umlaufende Emporen, deren Brüstungen – wie auch die kunstvolle Holzdecke – biblische Szenen zeigten, gemalt von Johann Martin Seekatz (Brüstungen) und Johann Rosner (Decke). Das gesamte Holzwerk der Kirche verbrannte 1945 bei dem Fliegerangriff auf Worms. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche nicht original rekonstruiert. Die Dachkonstruktion, ein Kreuzrippengewölbe aus Holz, entspricht jedoch dem ursprünglichen Entwurf, ist allerdings nicht mehr figürlich bemalt. An der Westwand befinden sich heute zwei Emporen für Gottesdienst- oder Konzertbesucher; darüber liegt die Chor- und Orgelempore. Der Altarraum mit Kanzel und Taufbecken nimmt den gesamten Fünf-Achtel-Chor ein und ist deutlich gegenüber dem Kirchenschiff erhöht.

Die 15 raumhohen Buntglasfenster von Wilhelm Buschulte zeigen biblische Szenen. Auf den Wandflächen dazwischen befinden sich in von Johanna Schütz-Wolff gestalteter ornamentaler Majolikaschrift die drei Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses und deren Auslegung durch Luther im Kleinen Katechismus. Die Anordnung der Fenster folgt dem Ablauf des Glaubensbekenntnisses und den damit gegebenen Themen. Oberhalb der Orgelempore zeigt ein Mosaik von Walter Eglin „Luther vor Kaiser Karl V.“ Die seitlichen Bronzetüren wurden von Ulrich Henn gestaltet, die Kanzel mit der Darstellung der vier Evangelisten ist ein Entwurf des Wormser Künstlers Gustav Nonnenmacher. Die Altarausstattung stammt von Josef Hoh.

Orgel

Mit 56 Registern, drei Manualen und 3.744 Orgelpfeifen ist die 1959 von G. F. Steinmeyer & Co. gebaute Taschenladenorgel mit elektropneumatischer Spieltraktur die größte Orgel in einer evangelischen Kirche in Rheinhessen.[3] Die ursprüngliche Setzeranlage mit vier freien Kombinationen wurde 1994 gegen eine elektronische Setzeranlage ausgetauscht.

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Glocken

Geläut

Das Geläut der Dreifaltigkeitskirche besteht aus vier Glocken, die alle Tiernamen tragen:

- „Löwe“: a0, 1953 gegossen von Rincker; Stundenschlag

- „Bär“: cis1, 1729 gegossen

- „Nachtigall“: e1, 1729 gegossen; Viertelstundenschlag

- „Grille“: fis1, 1825 gegossen; Viertelstundenschlag

Die drei letzten Glocken sollen aus dem Metall der ehemaligen Stadtglocke gegossen worden sein, die ursprünglich in der Martinspforte hing, 1689 vor der Besetzung und Zerstörung der Stadt durch die Franzosen vergraben wurde und so die Stadtzerstörung überstand.[4]

Glockenspiel

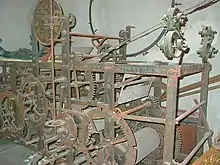

Seit 1956 befindet sich in der Laterne der Dreifaltigkeitskirche ein Carillon mit 23 Glocken. Bis zum Jahr 2015 wurden die Glockenspielmelodien durch ein elektro-mechanisches System aus Spielwalze, Lochpapierstreifen und Tastfingern abgespielt. Danach wurde das Glockenspiel auf eine digitale Steuerung umgestellt. Dieses Verfahren erlaubt ein zügigeres Spiel; die abgespielten Melodien klingen seit der Umstellung nicht mehr so statisch. Mithilfe eines auf einer der Emporen angebrachten Spieltisches kann das Glockenspiel auch direkt gespielt werden.

Das Glockenspiel spielt täglich sechs unterschiedliche Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch, die nach den Themen des Kirchenjahres ausgewählt wurden. In der mit dem Reformationstag am 31. Oktober beginnenden Woche erklangen 2012 beispielsweise:[5]

- 7.05 Uhr: Nun freut euch, lieben Christen g’mein (EG 341)

- 9.05 Uhr: Es ist das Heil uns kommen her (EG 342)

- 12.05 Uhr: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421)

- 15.05 Uhr: Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362)

- 18.35 Uhr: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (EG 193)

- 21.05 Uhr: Vater unser im Himmelreich (EG 344)

Siehe auch

- Dreifaltigkeitskirche (Frankenthal) (ebenfalls von Villaincourt entworfen)

- Dreifaltigkeitskirche (Speyer) (ebenfalls nach dem Vorbild der Katharinenkirche gestaltet)

Literatur

- Johann Michael Lautz: Wormbsisches Denkmal Wegen Des Freuden-Festes So Die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Daselbst Im Jahr 1725 Den 31. Juli Auff Verordnung Eines Hoch-Edlen Und Hoch-Weisen Magistrats Bey Einweihung Ihrer Neuen Kirchen Zur Heiligen Dreyfaltigkeit genannt Feyerlichst begangen. Johann Ludwig Spelter, Worms 1725. (Digitalisat).

- Friedrich Walter: Die Dreifaltigkeitskirche zu Worms 1725–1925. Festschrift zur 200jährigen Gedenkfeier der Einweihung am 31. Juli 1725. Christian Herbst, Worms 1925

- Dreifaltigkeitsgemeinde Worms (Hrsg.): Die Reformations-Gedächtnis-Kirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Worms am Rhein. Denkschrift zur Wiedereinweihung am 30. Oktober 1959. Worms 1959.

- Fritz Reuter: Die evangelische Dreifaltigkeitskirche in Worms. Neusser Druckerei und Verlag, Neuss 2003 (Rheinische Kunststätten 476). ISBN 3-88094-904-2.

Weblinks

Einzelnachweise

- Nachrichtliches Verzeichnis der Kulturdenkmäler der kreisfreien Stadt Worms. (PDF) (Nicht mehr online verfügbar.) In: worms.de. S. 3, archiviert vom Original am 14. Mai 2014; abgerufen am 18. November 2014. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Friedrich Illert: Worms am Rhein – Offizieller Führer des Verkehrsvereins. Verlag Erich Norberg, Worms 1964, S. 74 f.

- Franz Bösken: Quellen und Forschungen zur Orgelgeschichte des Mittelrheins. Bd. 1: Mainz und Vororte – Rheinhessen – Worms und Vororte. Schott, Mainz 1967, ISBN 978-3-7957-1306-5, S. 493 (Beiträge zur Mittelrheinischen Musikgeschichte 6).

- KH. (= Karl Heinz Armknecht [Vgl.: Armknecht: Die Wormser Stadtmauern, S. 62, Anm. 53]): Die Martinspforte. In: Wormser Monatsspiegel vom Dezember 1968, S. 25f. (26).

- o. A.: Läutezeiten und Liedplan für das Glockenspiel. In: Evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde Worms (Hrsg.): Unser Gemeindebrief, Nr. 3/2012, S. 12.