Des Kaisers neue Kleider

Des Kaisers neue Kleider (dänisch „Keiserens nye Klæder“) ist ein bekanntes Kunstmärchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Es erschien am 7. April 1837 in einer Ausgabe der Reihe „Märchen, für Kinder erzählt“ (dänisch „Eventyr fortalte for Børn“).[1]

.png.webp)

Notizen Andersens in seinem Tagebuch verweisen auf eine Inspiration aus der Novellensammlung von Karl Eduard von Bülow. Dieser hat bei diesem Märchen eine Geschichte („Siebente Geschichte: Was einem Könige mit drei Schälken begegnet“[2]) der spanischen Sammlung von Don Juan Manuel übersetzt, die 1337[3] im Buch „El Conde Lucanor“ („Der Graf von Lucanor“[4]) erschien und die Täuschung des Königs und seines Hofstaats in einem maurischen Ambiente ansiedelt.[5]

Inhalt

Das Märchen handelt von einem Kaiser, der sich von zwei Betrügern für viel Geld neue Gewänder weben lässt. Diese machen ihm vor, die Kleider seien nicht gewöhnlich, sondern könnten nur von Personen gesehen werden, die ihres Amts würdig und nicht dumm seien. Tatsächlich geben die Betrüger nur vor, zu weben und dem Kaiser die Kleider zu überreichen. Aus Eitelkeit und innerer Unsicherheit erwähnt er nicht, dass er die Kleider selbst auch nicht sehen kann, und auch die Menschen, denen er seine neuen Gewänder präsentiert, geben Begeisterung über die scheinbar schönen Stoffe vor. Der Schwindel fliegt erst bei einem Festumzug auf, als ein Kind sagt, der Kaiser habe gar keine Kleider an, diese Aussage sich in der Menge verbreitet und dies zuletzt das ganze Volk ruft. Der Kaiser erkennt, dass das Volk recht zu haben scheint, entscheidet sich aber, „auszuhalten“ und setzt mit seinem Hofstaat die Parade fort.

Hintergrund

Die Erzählung wird gelegentlich als Beispiel angeführt, um Leichtgläubigkeit und die unkritische Akzeptanz angeblicher Autoritäten und Experten zu kritisieren – vergleichbar mit Kleider machen Leute und dem Hauptmann von Köpenick. Aus Furcht um seine Stellung und seinen Ruf spricht wider besseres Wissen niemand, nicht einmal der treueste Minister des Kaisers, die offensichtliche Wahrheit aus; vor die Entscheidung „Ansehen und Wohlstand oder Wahrheit“ gestellt, entscheidet man sich letzten Endes gegen die Wahrheit und für die materiellen und ökonomischen Vorteile. In der mittelalterlichen spanischen Vorlage geht es nicht wie bei Andersen um mangelnde Amtstüchtigkeit, sondern das Gewebe wird angeblich von jenem nicht gesehen, der nicht Sohn dessen ist, der als sein Vater gilt (was neben der Schande auch fatale erbrechtliche Konsequenzen hätte). Zudem ist es nicht ein „unschuldiges Kind“, das die Wahrheit ausspricht, sondern ein schwarzer Rossknecht, der sich bewusst ist, ohnehin am Fuß der sozialen Rangordnung zu stehen, sodass ihm gleichgültig ist, ob er tatsächlich Sohn dessen ist, der als sein Vater gilt.

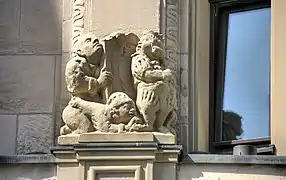

- Darstellung des Märchens in 5 kleinen Fassadenskulpturen. Brückenstraße 17, Köln

Verfilmungen

- 1961: Das Kleid, DEFA-Spielfilm, DDR, Regie: Konrad Petzold (angelehnt)

- 1987: Des Kaisers neue Kleider (The Emperor’s New Clothes), USA/Israel, Regie: David Irving

- wohl 1988: Des Kaisers neue Kleider, Puppenspielfilm, Text, Spiel und Regie: Rudolf Fischer (Puppenspieler), Regieassistenz: Heide Wlazik, Produktion: Ralf Steuernagel (als DVD erschienen unter dem fälschlichen Titel Kastergeschichten)

- 1994: Des Kaisers neue Kleider, Deutschland/Tschechische Republik/Spanien, Märchenfilm unter der Regie von Juraj Herz

- 2001: I vestiti nuovi dell'imperatore, Regie: Alan Taylor, Produzent: Hanno Huth (auf Napoleon umgemünzt)

- 2006: Des Kaisers neue Kleider – Mode, Mob und Monarchie, Komödie aus Die ProSieben Märchenstunde (Deutschland/Österreich)

- 2010: Des Kaisers neue Kleider, Deutschland, Märchenfilm der 3. Staffel aus der ARD-Reihe Sechs auf einen Streich

- 2010: SimsalaGrimm: Des Kaisers neue Kleider[6] (Zeichentrickserie, Folge 03x23)

Musikalische Verarbeitung

- Hans Lofer alias Rudolf Hindemith – „Des Kaisers neue Kleider“ (komische Oper, circa 1934 – 1952)

- Eberhard Werdin – „Des Kaisers neue Kleider“ (musikalisch-szenisches Werk, 1947)

- György Ránki – „Pomádé király új ruhája“ („König Pomades neue Kleider“) (Oper, Budapest 1953)

- Bertold Hummel – „Des Kaisers neue Kleider“ (Kammeroper, 1955)

- Kuno Petsch – „Des Kaisers neue Kleider“ (Fernsehballett, 1963)

- Juraj Beneš – „Cisárove nové šaty“ (Oper, 1966)

- Rudolf Mors – „Des Kaisers neue Kleider“ (Schauspielmusik, 1968)

- Reinhard Mey – „Des Kaisers neue Kleider“ (Song, 1980)

- Sinéad O’Connor – „Emperor’s New Clothes“ (Song, 1990)

- Letzte Instanz – „Der Kaiser“ (Song, 2003)

- Spock’s Beard – „The Emperor’s Clothes“ (Song, 2010)

- Haluk Levent – „Kral Ciplak“ (Song, 2010)

- Sonata Arctica – „The Wolves Die Young“ (Song, 2014)

- Saltatio Mortis – „Des Bänkers neue Kleider“ (Interpretation, Song, 2015)

- Panic! at the Disco – „Emperor’s New Clothes“ (Song, 2016)

- Megadeth – „The Emperor“ (Song, 2016)

- SWR Vokalensemble – Des Kaisers neue Kleider (Kinderkonzert) (2018)

- Finneas O’Connell – „Where the Poison Is“ (Song, 2020)

- Kaisaschnitt – „Des Kaisas Neue Kleider“ (Song, 2012)

Literatur

- Albrecht Koschorke, Susanne Lüdemann, Thomas Frank: Des Kaisers neue Kleider. Über das Imaginäre politischer Herrschaft. Texte, Bilder, Lektüren. Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-596-15448-0.

- Hans Christian Andersen: Des Kaisers neue Kleider, illustriert von Vitali Konstantinov, Verlagshaus Jacoby & Stuart, Berlin 2013, ISBN 978-3-942787-07-9.

- Hans Christian Andersen: Des Kaisers neue Kleider, Nacherzählt von Arnica Esterl, illustriert von Anastassija Archipowa, Thienemann-Esslinger, Esslingen 2011, ISBN 978-3-480-22874-4.

- Hans Christian Andersen: Des Kaisers neue Kleider und andere Märchen, herausgegeben von Ulrich Sonnenberg, illustriert von Rotraut Susanne Berner, Insel Taschenbuch, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-458-35024-8.

Siehe auch

Weblinks

- Des Kaisers neue Kleider im Projekt Gutenberg-DE

- Des Kaisers neue Kleider im Projekt Gutenberg-DE

- Des Kaisers neue Kleider bei Zeno.org.

- Wiener Zeitung: Zur Beziehung der Fassung von Andersen zu jener im Conde Lucanor vom 20. Mai 2005.

- Des Kaisers neue Kleider (EPUB)

- Des Kaisers neue Kleider als mp3-Hörbuch auf LibriVox

- Illustrationen, Textfassungen und Deutungen zu The Emperor's new Clothes auf SurLaLuneFairyTales.com (archivierte Version, Mai 2020)

Einzelnachweise

- Hans Christian Andersen : The Emperor's New Clothes. Abgerufen am 18. Dezember 2017 (englisch).

- Zeno: Spanien, Don Juan Manuel: Der Graf Lucanor, 7. Was einem Könige mit drei Schälken begegnet. Abgerufen am 19. Dezember 2017.

- Papers from the previous international HCA conferences. Abgerufen am 19. Dezember 2017 (englisch).

- Zeno: Spanien, Don Juan Manuel: Der Graf Lucanor. Abgerufen am 19. Dezember 2017.

- Siehe dazu:Laurence De Looze::Manuscript Diversity, Meaning, and Variance in Juan Manuel's El conde Lucanor; University of Toronto Press, 2006, S. 129 , sowie Annette Madsen, Andersen Forschungskonferenz, Count Lucanor by Don Juan Manuel as Inspiration for Hans Christian Andersen and Other European Writers einschlägiger Aufsatz aus dem Kapitel Biography, Affinities and Influences, Andersen and the World, Odense 1999

- SimsalaGrimm – Des Kaisers neue Kleider. Abgerufen am 25. Oktober 2019 (deutsch).