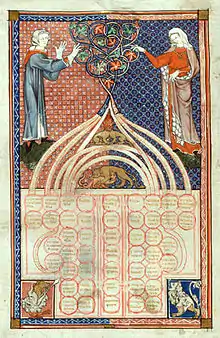

Decretum Gratiani

Das Decretum Gratiani (auch Concordia discordantium canonum) ist das 1140 erschienene Werk des in Bologna lehrenden und als Vater der Kanonistik geltenden Rechtswissenschaftlers Gratian.

Es bildet den ersten Teil einer Sammlung von sechs Rechtsbüchern, die im Corpus Iuris Canonici zusammengefasst sind. Name und Idee dieses Corpus laufen parallel zum Corpus Iuris Civilis, einer spätantiken Sammlung vornehmlich klassisch-römischen Rechts.

Geschichte

Die Quellen des Kirchenrechtslehrers Gratian waren das römische Recht, die Bibel, Dekretalen (Papstbriefe), Konzils- und Synodalakten und ältere Rechtssammlungen, wie die sogenannte Sammlung in drei Büchern, eine nur in zwei Handschriften erhaltene Sammlung[1] die wesentlichen Einfluss auf die zweite Redaktion des Decretum Gratiani ausübte. Er sammelte die in Jahrhunderten entstandenen Regeln und fasste sie – wenngleich noch recht unsystematisch – zusammen. Die Beschäftigung mit diesem Sujet ließ es als sinnvoll erscheinen, ein dem Corpus Iuris Civilis vergleichbares Standardwerk auch für das Kanonische Recht zu besitzen. Kanon, eine Vorschrift des Kirchenrechts, entspricht dem römisch-rechtlichen Begriff der lex, wie er sich in den Digesten findet.[2] Die Vorstellung zur Abfassung eines kanonischen Standardwerks, bedeutete die Geburtsstunde des Decretums. Dessen Erstellung hatte Signalwirkung: Ab dieser Zeit wurde das kanonische Recht an der Rechtsschule von Bologna wissenschaftlich gelehrt und bearbeitet.

Das Decretum Gratiani gilt als Beginn der Kanonistik als eigenständige Wissenschaft einerseits.[3] Da Irnerius sich etwa eine Generation zuvor, und zudem in derselben Stadt der Aufarbeitung des römischen Rechts widmete, beeinflussten sich beide wechselseitig und das zukünftige Rechtswesen gleichermaßen. Ihre vergleichbare Vorgehensweise führte zu einem einheitlichen Prozess, der Ausstrahlung bis in die Moderne haben sollte, denn sie schufen ein ius commune, ein allgemeines Recht, das als Recht von „Legisten und Kanonisten“ die Zukunft prägen sollte.[2]

Eingebettet waren die beiden Rechtsprozesse in eine historische Situation, in der die Kirche und der Papst die Vorherrschaft in Europa ausübten. Sie befanden sich auf dem Gipfel ihrer Macht. Die Kirche war mittlerweile eine hierarchisch gegliederte und mächtige Großorganisation geworden. Dies gelang ihr besonders durch die Durchsetzung des Zölibats im Investiturstreit. Sie war mit staatlichen Herrschaftselementen ausgestattet, die alsbald Vorbildfunktion für das Machtstreben der Landesfürsten ausübte. Um diesen Apparat zu stützen, musste ein einheitliches Recht gelten, das zumindest eine Grundordnung besitzt. Diese konnte Gratian schaffen und auf seiner Ratio aufbauend war es möglich, die Ordnungsprinzipien weiterzuentwickeln, ohne – wie später im Mittelalter – in eine Selbstregulatorik zu verfallen.[2]

Weiterentwicklungen der Sammlung Gratians fanden durch neue päpstliche Entscheidungen ihren Niederschlag, so beispielsweise im Liber Extra von 1234 und im Liber Sextus von 1298. In den 1580er Jahren erhielt das Werk Corpus iuris civilis von Gothofredus (1583) in seiner Ausgabe den heutigen Namen. Er lehnte sich dabei an den ebenfalls neuen Begriff des gratianischen Werkes, Corpus iuris canonici, an.

Werk

Gratian selbst nannte sein Werk Concordia Discordantium Canonum (lat. Übereinstimmung entgegenstehender Regeln) und stellt einen nicht streng systematischen, nach scholastischer Methode abgefassten Leitfaden des Kirchenrechts bis zum zweiten Laterankonzil von 1139 dar. Der Name ist Programm: Gratian versuchte scheinbar gegensätzliche Canones miteinander zu harmonisieren, er diskutiert unterschiedliche Meinungen und entscheidet sich für eine Lösung. Es wurde gelegentlich behauptet, Gratian habe Burchards von Worms Decretorum Libri XX nicht verwendet. Diese Behauptung ist unzutreffend. Zwar wurden andere Rechtssammlungen wesentlich systematischer von Gratian verwandt, doch kommt der Name Burchards sogar zweimal im Decretum vor: Beide Male D.73 c.1. Freisen weist nach, dass Gratian eine von Burchard verwendete, wohl verfälschte Stelle in sein Dekret aufnimmt und sie korrigiert: C.35 q.5 c.1 und C.35 q.4 c.1 – bei Burchard Bur. 7.10 (Lit.: Freisen, S. 16, 417, 421).

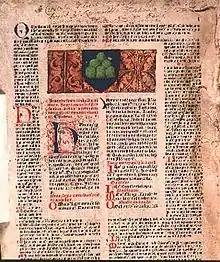

Die dialektische Arbeitsweise machte es für andere Rechtslehrer interessant, mit dem Dekret zu arbeiten und eigene Lösungen und Kommentare zu entwickeln. Gratian hatte allgemeine Sätze (distinctiones) entwickelt, formulierte fingierte Rechtsfälle für deren Darstellung (causae), stellte Rechtsfragen (quaestiones) und harmonisierte Widersprüche in dicta (paragraphi). Diese Kommentare wurden zunächst – ebenso wie in der Legistik – in der Form von Glossen verfasst. Gedruckte Ausgaben des 16. oder 17. Jahrhunderts sind sehr häufig mit Glossen ediert. Sammlungen von Glossen nennt man Glossenapparat oder Lectura in Decretum (siehe auch Glossatoren). Systematische Kommentare nennt man Summen. Sehr bald waren einige dieser Summen zum Dekret im Umlauf und erlangten vergleichbare Berühmtheit. Frühe Kommentatoren waren Paucapalea (vor 1148) und Magister Rolandus, den man – wohl irrtümlich – mit Papst Alexander III. (1159–1181) identifizierte.

Die wohl wichtigsten Kommentatoren waren Rufinus von Bologna († vor 1192) und Huguccio († 1210). Weniger bekannt war die Summe des Simon von Bisignano. Sein Werk besteht aus Glossen zum Dekret und der Summa Simonis.[4]

Eine der wichtigen Auswirkungen des Decretum Gratiani war die Tatsache, dass das altkirchliche Zinsverbot in der mittelalterlichen Kirche allgemein Verwendung fand. Aber auch der in eine Vorschrift gegossene Gedanke zum „gerechten Preis“ (iustum pretium) rührt aus der Quelle. Gegen die sich parallel entwickelnde Rezeption des römischen Rechts, konnte sich das Decretum behaupten, weil die rechtsgeschäftlichen Formvorschriften gelockert wurden.[5] Das Dekret hatte außerdem die spätantike Lex Quisquis aufgenommen, mit der der besondere Schutz der Würde des Papstes und der Kardinäle ab dem Hochmittelalter begründet wurde.[6][7]

Werkausgaben

- Decretum sive Concordia discordantium canonum. Kritische Ausgabe von Emil Friedberg. Leipzig 1879–1881 (= Corpus Iuris Canonici. Band 1); Neudruck Graz 1959.

- Timothy Reuter, Gabriel Silagi: Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani (= Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel. Band 10). 5 Bände. Monumenta Germaniae Historica, München 1990, ISBN 3-88612-022-8.

Literatur

- James A. Brundage: Medieval Canon Law. Routledge, London 2016.

- Stephan Haering: Gratian und das Kirchenrecht in der mittelalterlichen Theologie. In: Münchener theologische Zeitschrift. Band 57, 2006, Nr. 1, (München) 2006, S. 21–34.

- Kerstin A. Jacobi: Der Ehetraktat des Magisters Rolandus von Bologna. Redaktionsgeschichtliche Untersuchung und Edition. In: Schriften zur Mediävistik. 3, 2004, Hamburg, ISBN 3-8300-1193-8.

- Stephan Kuttner: Repertorium der Kanonistik (1140–1234). Prodromus corporis glossarum I. In: Studi e Testi 71. Bibliotheca Apostolica Vaticana, Vatikanstadt 1937.

- Rudolph Sohm: Das altkatholische Kirchenrecht und das Dekret Gratians. Darmstadt 1967.

- Mary E. Sommar: The Correctores Romani: Gratian’s Decretum and the counter reformation humanists. Lit, Wien u. a. 2009, ISBN 978-3-643-90019-7.

- Rudolf Weigand: Glossatoren des Dekrets Gratians (= Bibliotheca Eruditorum. Band 18). Keip, Goldbach 1997, ISBN 3-8051-0272-0.

- Jean Werckmeister: Wer war eigentlich Gratian? In: Richard Puza, Andreas Weiß (Hrsg.): Iustitia in caritate. Festgabe für Ernst Rößler zum 25jährigen Dienstjubiläum als Offizial der Diözese Rottenburg-Stuttgart (= Adnotations in ius canonicum. Band 3). Frankfurt am Main / Berlin 1997, S. 183–192.

- Anders Winroth: The making of Gratian’s Decretum. In: Cambridge studies in medieval life and thought. Folge 4, Band 49, Cambridge 2000.

- Hartmut Zapp: Decretum Gratiani. In: Lexikon des Mittelalters. Band 3, Sp. 625.

Weblinks

- Elektronische Ausgabe der Edition Friedbergs, Münchner Digitalisierungszentrum (Bayerische Staatsbibliothek München)

- Decretum Gratiani im Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“

- Werke von Gratian im Gesamtkatalog der Wiegendrucke

Einzelnachweise

- Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3831, und Pistoia, Archivio Capitolare del Duomo, C 109.

- Uwe Wesel: Geschichte des Rechts. Von den Frühformen bis zur Gegenwart. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47543-4. Rn. 217.

- Ulrich Rhode: Kirchenrecht. Kohlhammer, Stuttgart 2015 (Studienbücher Theologie; Bd. 24), ISBN 978-3-17-026227-0, S. 19.

- Vgl. Daniel Schwenzer: Simon von Bisignano. In: Traugott Bautz: Biographisch-bibliographisches kirchenlexikon (BBKL), Bd. 16, 1999, Sp. 1442–1446.

- Vgl. insoweit die vier formgebundenen Rechtsgeschäftstypen des älteren römischen Rechts: Konsensualvertrag, Verbalvertrag, Realvertrag und Litteralvertrag.

- Gratian, Decretum Gratiani C.6.q.2.C.22.

- Thomas M. Krüger: Leitungsgewalt und Kollegialität: Vom benediktinischen Beratungsrecht zum Konstitutionalismus deutscher Domkapitel und des Kardinalkollegs (ca. 500–1500). In: Studien der Germania sacra. (Neue Folge 2). De Gruyter, Berlin, Boston 2013. ISBN 978-3-1102-7725-8. S. 44.