Burgstall Spies

Am Burgstall Spies befand sich eine abgegangene hochmittelalterliche Adelsburg über dem Dorf Spies in der Gemeinde Betzenstein im oberfränkischen Landkreis Bayreuth. Nur noch sehr wenige Mauerreste zeugen von ihr.

| Burgstall Spies | ||

|---|---|---|

Burgstall Spies – Ansicht des Felsens, der die Hauptburg trug Burgstall Spies – Ansicht des Felsens, der die Hauptburg trug | ||

| Staat | Deutschland (DE) | |

| Ort | Betzenstein-Spies-„Schlossberg“ | |

| Entstehungszeit | Vor 1187 | |

| Burgentyp | Höhenburg, Gipfellage | |

| Erhaltungszustand | Burgstall | |

| Ständische Stellung | Ministeriale | |

| Geographische Lage | 49° 38′ N, 11° 24′ O | |

| Höhenlage | 616,4 m ü. NN | |

| ||

Der Burgstall ist frei zugänglich und dient als Aussichtspunkt.

Geographische Lage

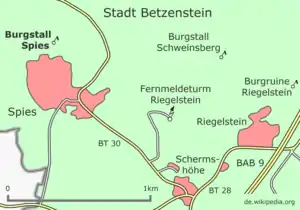

Die ehemalige Höhenburg befindet sich in der nördlichen Frankenalb auf der 616,4 m ü. NN hohen Kuppe des freistehenden kegelförmigen Spieser Schlossberges,[1] dessen Gipfel etwa 50 Meter über dem Ort liegt. Der Burgstall liegt unmittelbar nördlich der Ortschaft Spies und etwa fünf Kilometer südlich von Betzenstein.

In der Nähe befinden sich weitere ehemalige mittelalterliche Burgen, etwa 1,5 Kilometer östlich die Burgruine Riegelstein und ein weiterer Burgstall auf dem Schweinsberg.[2] In nordwestlicher Richtung befinden sich die Burgruine Wildenfels und der Burgstall Strahlenfels. Im Südwesten standen eine ehemalige Burg, das heutige Schloss in Großengsee[3], ein Burgstall in Sankt Helena[4] und der unbekannte Burgstall Spitzenberg auf der 582 Meter hohen gleichnamigen Erhebung. Wenig nördlich der ehemaligen Burg Spies befand sich noch eine weitere abgegangene Burg auf dem Hühnerstein.[5] Von den Gipfelfelsen ist außerdem die Burgruine Hohenstein zu sehen.

Geschichte der Burg

Der Name Spies erschien erstmals mit „Pertholt Spiez“ im Jahr 1187. 1189 wurde ein „Heinrich Spiez“ genannt, Ministeriale der Herzöge von Andechs-Meranien. Ulrich I. Spies zählte vermutlich zu den engeren Gefolgsleuten des 1248 verstorbenen letzten Meranier-Herzogs Otto, denn er wurde 1245 und 1248 als Urkundenzeuge erwähnt. 1254 war er einer der Schiedsrichter im meranischen Erbfolgestreit. Ob aber die Herren von Spies die Burg Spies auch erbaut haben, ist unbekannt. Sie verkauften ihre freieigene Burg vor 1346. Das Spieser Adelsgeschlecht erlosch um 1475.

Im Jahr 1346 erschien die Burg in den Urkunden als Besitz des Hartmann von Waizmannsdorf. Er hatte der Reichsstadt Nürnberg für vier Jahre das Öffnungsrecht eingeräumt. Nach 1350 wurde die Burg an Heinrich von Berg verkauft, der 1354 sie der Krone Böhmen zu Lehen auftrug.

Die Söhne von Heinrich, Eberhard und Heinrich von Berg, lagen mit Nürnberg Ende des 14. Jahrhunderts in dauernder Fehde. Sie waren zu Raubrittern geworden. Die Reichsstadt bewog König Wenzel, die Raubburg Spies und andere Burgen zu zerstören. Die Berger verkauften ein Drittel der Burg an den Nürnberger Burggrafen Johann III. in der Hoffnung, die Burg zu retten. Am 23. September 1397 stand Wenzel vor der Burg, belagerte sie sieben Tage lang und eroberte sie am achten Tag. Von den 24 Mann, die die Burg verteidigt hatten, entkamen 22, indem sie sich über die Felsen abseilten. Gefangen genommen wurden nur Hans von Aufseß und Georg von Wichsenstein, sie standen im Dienste der Brüder Berger. Hans von Aufseß wurde bald wieder freigelassen, aber Georg von Wichsenstein wurde in Nürnberg hingerichtet.

Die Brüder Heinrich und Eberhard mussten am 13. Oktober 1397 Urfehde schwören. Kurz darauf verbot König Wenzel den Wiederaufbau der zerstörten Burg Spies. Daraufhin musste Heinrich den Burgstall 1404 an den Nürnberger Bürger Heinrich Harsdorfer verkaufen. Vom Verkauf ausgeschlossen war das Drittel, das Burggraf Johann III. gekauft hatte. Er belehnte 1421 Konrad von Aufseß damit. Konrad baute trotz Verbot die Burg bis 1426 wieder auf; daraufhin verhängte König Siegmund die Reichsacht über Konrad. 1427 verkaufte Konrad die Burg an Markgraf Friedrich, der sie 1431 an Kunz Stör zu Neuhaus verpfändete. Die Burg Spies wurde ein markgräfliches Amt. 1469 ist ein Fritz Stör und 1482 dessen Sohn Kunz Stör als Pfleger nachgewiesen. 1482 brannte die Burg durch Blitzschlag ab, wurde aber wieder aufgebaut.

Die Stör machten sich verschiedener Verbrechen schuldig, worauf Markgraf Friedrich die Burg 1491 nach kurzem Kampf einnahm. Die damaligen Zerstörungen sind unbekannt. 1492 saß Thomas von Kühedorf als Amtmann auf der Burg.

Die Burg wurde am 26. Mai 1553 im Zweiten Markgrafenkrieg von den Nürnbergern gestürmt, geplündert und endgültig zerstört.

1562 wurde die Burg als „ein alt zerfallenes Schloß“ bezeichnet, 1618 nur noch als „Steinhaufen“. Sie diente damals wohl als Steinbruch.[6]

Heute ist die Stelle der ehemaligen Burg bewaldet, nur die Gipfelfelsen sind frei von Bewuchs und bieten einen weiten Ausblick über die Frankenalb. Erhalten haben sich von der Burg nur der verflachte Burggraben mit Außenwall und zwei Mauerreste. Zu erreichen ist der Burgstall vom Dorf Spies aus, indem man im Dorf nach Norden geht. An einem Spielplatz vorbeikommend, befindet man sich schon am Zugang zur ehemaligen Burganlage.

Das vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als „Burgstall des Mittelalters“ erfasste Bodendenkmal trägt die Denkmalnummer D-4-6334-0005.[7]

Beschreibung des Burgstalles

Ein Felsriff auf dem Gipfel des Spieser Schlossbergs auf 616,4 Meter Höhe zieht sich etwa 120 Meter von Süden nach Norden und ist 10 bis 15 Meter breit. Am Nordende des Riffes stehen drei größere Felstürme, von denen der nördlichste als einziger nicht bebaut war. Die Nord- und Ostseite der Burgfläche fällt rund 10 Meter senkrecht ab, die Westseite steil um etwa 7 Meter, nur die Südseite steigt sanft vom Dorf aus an. Dort war auch der Zugang zur Burg.

Die Burganlage bestand aus einer Oberburg auf dem Felsriff, einer Unterburg westlich des Riffs und einer Vorburg südlich der Unterburg.

Auf der Südseite der Burg wurde ein Halsgraben mit vorgelegtem Wall zur Sicherung der gefährdetsten Seite angelegt. Der Graben ist von Ost nach West noch etwa 15 Meter lang, fünf Meter breit und einen Meter tief. Er endet im Osten am Fuß des Felsriffs und im Westen an einem größeren Felsen, der höchstwahrscheinlich in die Befestigung einbezogen war. Am Zugang zur Burg, direkt neben dem Felsen, sind der Graben und der Wall eingeebnet. Dort stand vermutlich ein Torbau. Nach dem Graben verläuft der Burgweg nördlich durch das leicht ansteigende Gelände der Vorburg. Man kann westlich des Weges eine rechteckige Vertiefung erkennen, vermutlich den Standort eines Gebäudes.

Die Unterburg stand zirka fünf Meter über der Vorburg auf einer 30 × 20 Meter großen dreiecksförmigen Terrasse. Im Norden der Unterburg befindet sich eine Zisterne, die mit einem Durchmesser von 0,70 Metern noch eine Tiefe von 1,50 Metern hat und mit Wasser gefüllt ist. Am Eingang zur Unterburg erkennt man einen Wall, den Rest der verstürzten Ringmauer, und im Osten eine Einbuchtung des Felsriffes mit mehreren kleinen Höhlen, wahrscheinlich stand dort ein Gebäude.

Wie der Aufgang zur Oberburg verlief, ist nicht ganz klar, heute gelangt man vom Süden der Unterburg aus auf Stufen steil nach oben. Die Oberburg bestand vermutlich aus zwei größeren Gebäuden auf den Felsen. Zu sehen sind von der Oberburg nur ein Treppenrest zum südlichen Felsklotz und ein Mauerrest.

Da von der Burg kaum noch Steine zu finden sind, wurden sie wohl von den Dorfbewohnern abgetragen und zum Bau von Häusern benutzt. Der verebnete Halsgraben spricht dafür.

Am Fuß des nördlichsten Felsturms, der nicht bebaut war und deshalb außerhalb der Burganlage lag, befindet sich eine kleine Höhle, das Fuchsloch. Ob sie von den Burgbewohnern als Keller benutzt wurde, ist unklar, aber durchaus denkbar.

Johann Christoph Stierlein veröffentlichte 1792 eine maßstabsgetreue topografische Karte der Burgruine und ihrer näheren Umgebung. Auf seiner Zeichnung ist das Gelände der Vorburg mit Graben und Wall gut zu erkennen. Die nach den übrigen Seiten abgeschirmte Hauptburg ist mit mehreren Mauerabschnitten verzeichnet, dazu ein Platz, an dem er das Hauptgebäude vermutete.

Literatur

- Rüdiger Bauriedel, Ruprecht Konrad-Röder: Mittelalterliche Befestigungen und niederadelige Ansitze im Landkreis Bayreuth. Ellwanger Druck und Verlag, Bayreuth 2007, ISBN 978-3-925361-63-0, S. 136.

- Robert Giersch, Andreas Schlunk, Berthold Frhr. von Haller: Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft. Herausgegeben vom Selbstverlag der Altnürnberger Landschaft, Lauf an der Pegnitz 2006, ISBN 3-00-020677-9, S. 417–418.

- Walter Heinz: Ehemalige Burgen im Umkreis des Rothenbergs. 1. Teil. Herausgegeben vom Heimatverein Schaittach e.V., Schnaittach 1992, S. 49–54 (Vom Rothenberg und seinem Umkreis Heft 15/1).

- Hellmut Kunstmann: Die Burgen der östlichen Fränkischen Schweiz. Kommissionsverlag Ferdinand Schöningh, Würzburg 1965, S. 493–503

- Hans Vollet, Kathrin Heckel: Die Ruinenzeichnungen des Plassenburgkartographen Johann Christoph Stierlein. Kulturreferat der Stadt, Kulmbach 1987 (Schriften zur Heimatpflege 39, ZDB-ID 846657-9), (Ausstellungskatalog, Landschaftsmuseum Obermain auf der Plassenburg ob Kulmbach, 25. März – 24. April 1987).

Weblinks

- Burgstall Spies auf der Seite „Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft“

Einzelnachweise

- Topographische Karte 1:25000, Blatt 6534 Betzenstein

- Der Burgstall auf der Seite des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

- Schloss Großengsee auf der Seite Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft

- Der Burgstall auf der Seite Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft

- Der vermutete Burgstall auf der Seite des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

- Quelle Geschichte: Robert Giersch, Andreas Schlunk, Berthold Frhr. von Haller: Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft, 2006, S. 417–418.

- Der Burgstall Spies auf der Seite des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege