Berbersprachen

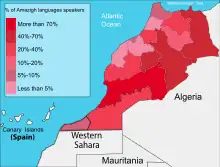

Die Berbersprachen, auch Berberisch oder Berbisch (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tamaziɣt), sind ein Zweig der afroasiatischen Sprachen, die in einigen Teilen Nordafrikas von Berbern gesprochen werden. Der Sprachraum erstreckt sich in West-Ost-Richtung vom Atlantik bis nach Ägypten, in Nord-Süd-Richtung vom Mittelmeer bis nach Niger. Das Berberische hat ungefähr 40 Millionen Sprecher. Bis ins Mittelalter hinein waren die Berbersprachen ein Dialektkontinuum, das erst durch das Eindringen des Arabischen zersplittert wurde. Wichtige Berbersprachen sind das Kabylische, das die am weitesten ausgebaute Berbersprache ist, das Taschelhit, das Tamascheq, das Tarifit und das Zentralatlas-Tamazight.

| Berberisch (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ / Tamaziɣt) | ||

|---|---|---|

|

Gesprochen in |

Marokko, Algerien, Libyen, Niger, Mali, Burkina Faso, Tunesien, Ägypten, Mauretanien, außerdem in der Diaspora in Europa | |

| Sprecher | ca. 40 Millionen | |

| Linguistische Klassifikation |

| |

| Offizieller Status | ||

| Amtssprache in | ||

| Sonstiger offizieller Status in | ||

| Sprachcodes | ||

| ISO 639-1 |

– | |

| ISO 639-2 |

ber | |

Geschichte und sprachgeschichtliche Stellung

Die Berbersprachen sind einer von fünf oder sechs Primärzweigen der in Nord- und Ostafrika und Südwestasien verbreiteten afroasiatischen Sprachen (auch hamito-semitische und semito-hamitische Sprachen genannt), zu denen außer dem Berberischen auch das Semitische, Kuschitische, Tschadische, Ägyptische sowie eventuell das Omotische gehören. Mit welchen dieser Sprachen das Berberische am engsten verwandt ist, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Die folgenden Beispiele illustrieren die Beziehungen der afroasiatischen Sprachen untereinander sowohl in lexikalischem wie morphologischem Bereich, wobei besonders bestimmte Verbflexionen („Präformativkonjugation“) sehr ähnlich sind (siehe hier die letzten drei Beispiele unten), so sehr, dass es kaum eine andere Erklärung für die Übereinstimmungen zwischen dem Semitischen, Berberischen und Kuschitischen als eine gemeinsam Ursprache gibt. Die Verwandtschaft dieser drei zum Ägyptischen und Tschadischen ist weniger offensichtlich und wurde auch schon angezweifelt, die zum Omotischen ist stark umstritten.

| (Grund-)Bedeutung | Berberisch | Semitisch | Ägyptisch | Kuschitisch | Tschadisch | Omotisch |

|---|---|---|---|---|---|---|

| „Zunge“ | Kabylisch i-ləs* | Arabisch lisān | *lés | Bole lisìm | Dime lits'- („lecken“) | |

| „Wasser“ | Kabylisch a-ma-n* | Arabisch māʾ | *máw | Dahalo maʔa | Bole àmma | Mocha amiyo („regnen“) |

| „er“ | Kabylisch -s | Akkadisch -šu | sw | Somali isa- | Hausa shi | Dizi iz-n |

| „zwei“ | Kabylisch sin | Hebräisch šənay-im* | sinéwwVj | |||

| „du (m.) stirbst“ | Tuareg tə-mmut* | Arabisch ta-mūtu* | Rendille ta-mut* | Hausa ka mutù*,** | ||

| „er stirbt“ | Tuareg yə-mmut* | Arabisch ya-mūtu* | Rendille ya-mut* | Hausa ya mutù*,** | ||

| „wir sterben“ | Tuareg nə-mmut* | Arabisch na-mūtu* | Rendille na-mut* |

* Zum besseren Verständnis der Verwandtschaft unterteilt hier der Bindestrich formbildende Vor- und Nachsilben vom Stamm, entsprechend könnte man das deutsche Wort „Gedenken“ in „Ge-denk-en“ unterteilen; um die Verwandtschaft mit englisch „think“ zu verdeutlichen. ** Vergangenheitsform.

Die ältesten möglichen Zeugnisse von Berbersprachen sind einige Namen und Wörter in ägyptischen Quellen,[1] wie der in der ägyptischen 22. Dynastie benutzte Titel ms „Fürst“ (vgl. Tuareg măss „Herr“). Nach der allgemeinen Forschungsmeinung war die bislang kaum bekannte libysche Sprache, die auf über tausend meist kurzen Inschriften aus Nordafrika belegt ist, eine frühe Berbersprache. Auch Namen in punischen, römischen und griechischen Quellen lassen sich als berberisch identifizieren.[2] Bereits einige Jahrhunderte vor Christi Geburt kamen die Berber durch die phönizische Kolonisation des westlichen Mittelmeerraums mit der phönizischen Sprache in Kontakt, wovon Lehnwörter in den modernen Berbersprachen zeugen, wie das in vielen Sprachen zu findende agadir „Befestigung“ < punisch gdr.[3] Nach der römischen Eroberung Nordafrikas nahm das Berberische größere Mengen lateinischen Wortguts auf, wie Taschelhit fullus „Küken“ < lateinisch pullus.[4][5]

Noch bis zur arabischen Eroberung Nordafrikas im Zuge der Islamischen Expansion bildeten die Berbersprachen wohl ein Dialektkontinuum vom Atlantik bis nach Ägypten, seit der Ausbreitung des Islams wird jedoch das Berberisch fortlaufend vom Arabischen verdrängt. Besonders der Norden des berberischen Sprachgebiets ist daher heute stark zersplittert. Durch ihre Koexistenz üben Arabisch und Berberisch einen starken Einfluss aufeinander aus, der sich auf beiden Seiten insbesondere im Vokabular niederschlug. Hiervon zeugen Lehnwörter wie lokales Arabisch arāɡāʒ „Mann“ < berberisch argaz ebenso wie kabylisch ssuq „Markt“ < arabisch as-sūq.[5] In jüngerer Zeit übten auch europäische Sprachen, allen voran das Französische einen beträchtlichen Einfluss aus.

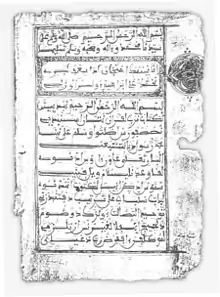

Erste längere Texte auf Taschelhit stammen aus dem 12. Jahrhundert und wurden in arabischer Schrift abgefasst, beispielsweise das Wörterbuch Kitāb al-asmāʾ von 1145.[6] Die anderen Sprachen sind erst seit dem 19. Jahrhundert dokumentiert, als Europäer im Zusammenhang mit der französischen Kolonialisierung Nordafrikas ihre Erforschung begannen.

Sprachen und Verbreitung

Die Berbersprachen sind in weiten Teilen Nordafrikas, vom Nil im Osten bis zum Atlantik im Westen und vom Mittelmeer im Norden bis zum Niger im Süden, verbreitet. Nach der französischen Kolonisation der größten Teile Nordafrikas ab dem 19. Jahrhundert wanderten viele Berber nach Europa aus, weshalb sich insbesondere in Frankreich eine beträchtliche Zahl an Sprechern des Berberischen befindet.

Obwohl es keine traditionelle Selbstbezeichnung für die Gesamtheit der Berbersprachen gibt, werden sie in der Berberologie traditionell als eine Sprache angesehen, die in mehrere Dutzend oder auch mehrere hundert Einzeldialekte zerfällt. In Anlehnung an die Selbstbezeichnungen Tamazight, Tamascheq und Tamahaq, die dialektale Varianten eines einzigen Wortes sind, wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von vielen Berbern Tamazight als autochthone Bezeichnung für „berberisch“ angenommen.[7] Jedoch werden die Berbersprachen in der Wissenschaft zunehmend als eigenständige Sprachen betrachtet. Die Subklassifikation des Berberischen ist problematisch, da vielerorts Dialektkontinua vorliegen. Allgemein werden ein nördliches Dialektkontinuum und das Tuareg unterschieden, zu denen eine Reihe verstreuter Einzelsprachen kommt. In der Unterteilung des nördlichen Berberisch sind die Gruppen Zenati und Atlasberberisch weitgehend anerkannt, Einzelsprachen wie das Tamazight oder das Taschelhit werden entweder diesen Gruppen untergeordnet (wie von Kossmann 1999) oder als gleichberechtigte Zweige klassifiziert. Die folgende Unterteilung orientiert sich an der von Ethnologue.[8] Auch die Sprecherzahlen wurden zum größten Teil von Ethnologue übernommen.

Östliche Gruppe

Die Sprachen und Dialekte der östlichen Gruppe werden nur in einzelnen isolierten libyschen und ägyptischen Oasen gesprochen, die vollständig von arabischem Sprachgebiet umgeben werden. Zum Teil sind sie bereits ausgestorben oder werden nur noch von älteren Sprechern verwendet.

Nördliche Gruppe

Die nördliche Gruppe bildet ein oder mehrere Dialektkontinua in Marokko, Algerien und Tunesien.

- Atlas-Berberisch: Diese Gruppe umfasst mehrere Dialektgruppen im westlichen, marokkanischen Teil des Atlasgebirges.

- Judäo-Berberisch (Israel, ehemals Marokko, 2.000 Sprecher)

- Taschelhit (Marokko und Algerien, ca. 7 Millionen)

- Zentralatlas-Tamazight (Marokko, Algerien und Melilla, ca. 4,7 Millionen)

- Chenoua (Marokko, Algerien und Tunesien, 76.300)

- Kabylisch (Algerien, 5 Millionen)

- Zenati ist ein Sammelbegriff für eine größere Anzahl an Sprachen, deren Verbreitungsgebiet vom Westen Libyens bis ins nördliche Marokko reicht.

- östliches Zenati

- Ghomara (Marokko)

- Mzab-Wargla (Sprache der Mzabiten)

- Taznatit (Algerien, 40.000)

- Tumzabt (Algerien, 150.000)

- Tagargrent (Algerien, 20.000)

- Temacine Tamazight (Algerien, 6.000)

- Rif

- Tarifit (Marokko, Algerien, 4,4 Millionen)

- Senhaja de Srair (Marokko, 50.000)

- Schawiya (Chaouia) (Algerien, 2,1 Millionen)

- Tidikelt (Algerien, 9.000)

Tuareg

Das Tuareg wird von der gleichnamigen Gruppe von Stämmen gesprochen, die im Süden Algeriens und Libyens sowie im Norden von Mali, Burkina Faso und im Niger beheimatet sind. Alle Stämme bezeichnen ihre Sprache mit einem Derivat der protoberberischen Wurzel *mzɣ, die dialektal zwischen Tămahăqq, Tămašăqq (Tamascheq) und Tămažăqq (Tamascheq) schwankt. Zur eindeutigeren Identifizierung dienen die entsprechenden Stammesnamen: Tăwăllămătt etwa bezeichnet die Sprache der Iwllămmădăn. Heath gliedert das Tuareg folgendermaßen:

- nördliches Tuareg

- Tamahaq/Tahaggart (Algerien, Libyen, Niger, 77.000)

- südliches Tuareg

- Tamascheq (Mali, Burkina Faso, 280.000)

- Tamascheq/Tayart (Niger, 250.000)

- Tamascheq/Tawallammat (Niger, 640.000)[9]

Zenaga

Das Zenaga ist die Sprache eines kleinen berberischen Stammes im Südwesten Mauretaniens. Aufgrund der räumlichen Distanz zu den anderen Berbersprachen weist das Zenaga sehr große Unterschiede zum Rest des Berberischen auf.

- Zenaga (Mauretanien, 200–300)

Sprachen unsicherer Zuordnung

- Guanche: die ausgestorbene Sprache der Ureinwohner der Kanaren (Spanien), wobei nicht gesichert ist, dass es sich um eine Berbersprache handelt, weil das Sprachmaterial zu lückenhaft ist.

- Libysch (Numidisch, Altlibysch): eine antike, in Nordafrika gesprochene und bislang kaum entschlüsselte Sprache, deren Zugehörigkeit zum Berberischen ebenfalls nicht völlig klar ist.

Status

In den meisten Fällen wird das lokale Berberisch noch als Umgangs- und Verkehrssprache gesprochen, wobei jedoch oft Zweisprachigkeit mit überregionalen Verkehrssprachen besteht, vor allem dem Arabischen und dem Französischen. Es besteht zwar keine standardisierte Form des Berberischen; da viele lokale Varianten untereinander jedoch leicht verständlich sind, kam es vielerorts, nicht zuletzt in der Diaspora, zur Einebnung dialektaler Unterschiede. Nur in Marokko ist eine Berbersprache (Marokkanisches Tamazight) Amtssprache; in Niger, Mali und seit 2002 auch in Algerien sind lokale Berbersprachen als offizielle Sprachen anerkannt. In Algerien, Niger, Mali und besonders Marokko werden Berbersprachen an einigen Schulen gelehrt.[10] Als literarische Sprache finden sie nur eingeschränkt Verwendung.[11]

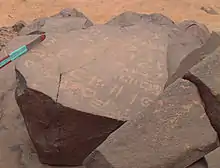

Verschriftlichung

Die berberische Sprachkultur ist vorrangig eine mündliche Kultur. Jedoch ist bei den Tuareg eine Tifinagh genannte alphabetische Konsonantenschrift in Gebrauch, in der kurze Inschriften auf Felsen und auf Gebrauchsgegenständen abgefasst werden; sie geht auf die antike libysche Schrift zurück. Vor allem im Norden des berberischen Sprachgebiets hat die Fixierung in einer leicht modifizierten Form der arabischen Schrift eine mindestens auf das 12. Jahrhundert zurückgehende Tradition. Im 20. Jahrhundert wurde von Institutionen wie der Berberakademie die Anwendung von Tifinagh auch für nördliche Dialekte vorgeschlagen, die heute in Marokko amtlich anerkannt ist. Daneben wird nicht zuletzt in digitalen Medien wie auch in der Wissenschaft die Umschreibung mit lateinischen Buchstaben bevorzugt. Der vorliegende Artikel verwendet eine soweit möglich phonemisch basierte lateinische Transkription.

Phonologie

Das Lautsystem der verschiedenen Berbersprachen weist zwar grundsätzliche Ähnlichkeiten auf, aufgrund schwer nachvollziehbarer Lautwandel und einer geradezu verwirrenden Vielfalt an Allophonen ist die Rekonstruktion des proto-berberischen Lautbestandes schwierig. Als Charakteristikum der Berbersprachen wie auch anderer afroasiatischer Sprachen kann die Existenz pharyngalisierter Konsonanten gelten. Auch der phonemische Charakter der Gemination, die mit Fortis-Artikulation einhergeht, ist typisch afroasiatisch. Jedoch ist bei derartigen Parallelen teilweise auch Vorsicht geboten, da der Einfluss des Arabischen auf das Berberische nicht unterschätzt werden darf. So wurden die Phoneme /sˁ/, /ħ/ und /ʕ/, drei typisch afroasiatische Konsonanten, aus dem Arabischen übernommen und können nicht für das Proto-Berberische rekonstruiert werden. Die folgenden konsonantischen Phoneme werden von Maarten Kossmann für das Proto-Berberische angesetzt (in Kossmanns Transkription):[12]

| bilabial/labiodental | alveolar | postalveolar/palatal | velar | glottal | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| stl. | sth. | emph. | stl. | sth. | emph. | stl. | sth. | emph. | stl. | sth. | emph. | stl. | sth. | emph. | |

| Plosive | b | t | d | ḍ | ᶄ | ᶃ | k | g | ʔ | ||||||

| Nasale | m | n | |||||||||||||

| Vibranten?[13] | r | ||||||||||||||

| Frikative | f | β | s | z | ẓ | š | ž? | ɣ | |||||||

| Approximanten und laterale Approximanten |

w | l | y | ||||||||||||

Die meisten Konsonantenphoneme konnten auch gelängt auftreten, wobei teilweise Artikulationsort und Artikulationsart des gelängten Allophons abwichen, so war etwa qq die gelängte Version von γ. Die meisten nördlichen Berbersprachen besitzen die vier Vokale a, i, u und ə, wobei Letzteres aber teilweise keinen phonemischen Status besitzt, da es in bestimmten Sprachen aus der Silbenstruktur vorhersagbar ist. Vokallänge und Akzent sind dort im Allgemeinen nicht phonemisch. Im Tuareg und im Ghadames finden sich dagegen die langen Vokale a, i, u, e, o sowie die kurzen Vokale ə und ă (auch ä/æ transkribiert). Für das Protoberberische werden die kurzen Vokale /a/, /i/, /u/ und die langen Vokale /aa/, /ii/, /uu/, /ee/ rekonstruiert, während /oo/ wohl nicht auf die Protosprache zurückgeht.[14] Als Silbenstrukturen sind im Tuareg fast nur V, VC, CV, CVC (C steht für einen beliebigen Konsonanten, V für einen beliebigen Vokal) erlaubt, in vielen nördlichen Dialekten sind dagegen stärkere Konsonantenhäufungen möglich. Der Akzent ist bislang nur geringfügig erforscht, die einzige umfassende Analyse stellt Heath 2005 zum Tuareg dar.[15][16]

Morphologie

Die Morphologie des Berberischen ist fusional und stark flektierend, was sich besonders in der häufigen Anwendung des Ablauts widerspiegelt. Die Grundlage bildet dabei die Wurzel, die aus einer Abfolge von meist drei, seltener einem, zwei oder vier Konsonanten besteht. Sie enthält ausschließlich lexikalische Information, grammatische Informationen werden zu einem wesentlichen Teil von ihrer Vokalisation geliefert.

Nominalmorphologie

Das berberische Substantiv unterscheidet die beiden Genera Maskulinum und Femininum sowie die Numeri Singular und Plural. Ähnlich dem Kasussystem anderer Sprachen verfügt das berberische Substantiv über zwei sogenannte Status, den Status absolutus und den Status annexus. Numerus, Genus und Status werden bei den meisten Substantiven durch Präfixe markiert, die im Kabylischen die folgenden Formen haben:

| Maskulinum | Femininum | |||

|---|---|---|---|---|

| Singular | Plural | Singular | Plural | |

| Status absolutus | a- | i- | ta- | ti- |

| Status annexus | wə- | yə- | tə- | tə- |

Der Status absolutus steht sowohl als Zitierform und als extrahiertes Thema als auch in Funktion des direkten Objekts, entspricht im Wesentlichen also dem Absolutiv anderer Sprachen. Der Status annexus tritt dagegen als Subjekt eines Verbalsatzes und als Objekt von Präpositionen auf, zu näheren Angaben siehe den Abschnitt zur Syntax. Attributive Verhältnisse zwischen Nominalphrasen werden mit der Präposition n ausgedrückt (Kabylisch) afus n wə-rgaz „die Hand des Mannes“. N wird oft auch mit Personalpronomina benutzt: akal-n-sən „ihr Land“.

Das Femininum kann auch zusätzlich durch ein Suffix -t markiert werden: Taschelhit a-ɣyul „Esel“ – ta-ɣyul-t „weiblicher Esel“. Auch Pluralformen verfügen über zusätzliche Möglichkeiten der Kennzeichnung. Neben dem Suffix -ăn/-ən (kabylisch a-rgaz „Mann“ – i-rgaz-ən „Männer“) spielt auch der Ablaut eine Rolle. Dabei wird der letzte Vokal eines Wortes zu a, der erste teilweise zu u (kabylisch a-ɣɣul „Esel“ (Singular) – i-ɣɣal „Esel“ (Plural)).[17]

Pronominalmorphologie

Die Personalpronomina des Berberischen lassen sich grundsätzlich in zwei Gruppen teilen: freie und klitische Formen, wobei sich letztere nach ihrer syntaktischen Funktion noch weiter untergliedern lassen. Die folgenden Formen sind dem Tahaggart, einem Dialekt des Tuareg, entnommen, wobei besonders der Plural der absoluten Pronomina in anderen Sprachen stark abweichen kann:[18]

| Absolut | Direktes Objekt | Indirektes Objekt | possessiv/präpositional | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Singular | 1 | năkk, năkkunan | -i | -i | -i |

| 2 m. | kay, kayunan | -kay | -ak | -(i)k | |

| 2 f. | kəm, kəmunan | -kăm | -am | -(i)m | |

| 3 m. | ənta | -t | -as | -(i)s | |

| 3 f. | əntat | -tăt | -as | -(i)s | |

| Plural | 1 m. | năkkăniḍ | -anăɣ | -anăɣ | -(i)năɣ |

| 1 f. | năkkănătiḍ | -anăɣ | -anăɣ | -(i)năɣ | |

| 2 m. | kawaniḍ | -kawăn | -awăn | -(i)wăn | |

| 2 f. | kămăntiḍ | -kămăt | -akmăt | -(i)kmăt | |

| 3 m. | əntəniḍ | -tăn | -asăn | -(i)săn | |

| 3 f. | əntənətiḍ | -tănăt | -asnăt | -(i)snăt | |

Absolute Pronomina wirken betonend und stehen insbesondere am Satzanfang. Die Objektspronomina kommen als Klitika in Verbalkomplexen vor (siehe unten), die „präpositionalen“ Pronomina werden an Präpositionen als deren Objekt suffigiert: ɣur-i „bei mir“. Sie können mit gewissen Einschränkungen auch als suffigierte Possessivpronomina auftreten, so beispielsweise Tuareg ma-s „seine Mutter“, Kabylisch aḫḫam-is „sein Haus“. Meist werden sie dazu jedoch – ebenso wie Substantive – mit der Präposition n angeschlossen, vergleiche Kabylisch akal-n-sən „ihr Land“.

Stammbildung

Von der aus meist zwei oder drei Konsonanten bestehenden Verbalwurzel lassen sich verschiedene Stämme ableiten, zum einen zum Zwecke der Konjugation, zum anderen zur Derivation. Die meisten Sprachen verfügen über vier Stämme, durch die verschiedene Aspekte ausgedrückt werden:

- Aorist

- Intensiver Aorist (hat frequentative und durative Bedeutung)[19]

- Perfekt

- Negatives Perfekt (negierte Form des Perfekts)

In verschiedenen Dialekten des Tuareg existieren weitere Stämme, deren Anzahl von Dialekt zu Dialekt schwankt. Folgende zwei Stämme sind in allen Formen des Tuareg vorhanden:

- Resultatives Perfekt (drückt die Auswirkungen einer vergangenen Handlung aus)

- Negativer intensiver Aorist (negierte Form des intensiven Aorists)

Die Stämme werden zum größten Teil ausschließlich durch Ablaut gebildet, wie die folgenden Beispiele aus dem Chaouia zeigen:[20]

| Aorist | Perfekt (affirmativ) | Perfekt (negativ) | Intensiver Aorist | Bedeutung |

|---|---|---|---|---|

| əkrəz | əkrəz | əkriz | kərrəz | „arbeiten“ |

| gəʿmər | gəʿmər | gəʿmər | tt-gəʿmar | „groß sein“ |

| əffəɣ | əffəɣ | əffiɣ | t-əffəɣ | „herausgehen“ |

| agəm | ugəm | ugim | tt-agəm | „schöpfen (Wasser)“ |

| əns | nsi/-a | nsi | tt-nus | „die Nacht verbringen“ |

| bni/-a | bni/-a | bni/-a | bənni/-a | „bauen“ |

| ili | lli/-a | lli | tt-ili | „sein“ |

Bei bestimmten Verben tritt innerhalb eines Aspekts ein Vokalwechsel auf: ufi-ɣ „ich fand“ neben y-ufa „er fand“. Außerdem verfügen die Berbersprachen über ein aus dem Proto-Afroasiatischen ererbtes, hauptsächlich mit Affixen arbeitendes System zur Verbalderivation (Beispiele aus dem Tuareg):[21]

| Bildungsklasse | Grundwort (Aorist) |

Derivat | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Aorist | Positives Perfekt | Intensiver Aorist | Bedeutung | ||

| Kausativ mit s- | əlməd „verstehen“ | s-əlməd | əss-əlmăd | s-almad | „informieren“ |

| Passiv mit t- | ərməs „nehmen“ | ətt-ărmăs | ətt-ərmăs | t-ermas | „genommen werden“ |

| Medium mit m- | ədəd „beißen“ | ămm-ădăd | əmm-ədăd | t-am-ădad | „gebissen werden“ |

| Reziprok mit nm- | əɣər „rufen“ | ənm-əɣər | ănm-ăɣra | t-inm-əɣri | „sich gegenseitig rufen“ |

Konjugation

Die Konjugation des Verbs erfolgt vorrangig mit Personalpräfixen, die teilweise durch Suffixe ergänzt werden. Die Personalaffixe sind in allen Verbalstämmen gleich, die Aspekte werden ausschließlich durch den Verbalstamm unterschieden. Die Konjugation des Aoriststammes von əkkəs „herausnehmen“ im Tuareg lautet:[22]

| Singular | Plural | |

|---|---|---|

| 1. | əkkəs-ăɣ | n-əkkəs |

| 2. m. | t-əkkəs-ăd | t-əkkəs-ăm |

| 2. f. | t-əkkəs-ăd | t-əkkəs-măt |

| 3. m. | əkkəs | əkkəs-ăn |

| 3. f. | t-əkkəs | əkkəs-năt |

Im Kabylischen und im Tuareg wird das Perfekt von Verben, die eine Eigenschaft ausdrücken, mit Suffixen konjugiert:

| Kabylisch məqqər- „groß sein“[23] |

Tuareg kăwal- „schwarz sein“[24] | ||

|---|---|---|---|

| Singular | 1. | məqqr-əɣ | kăwal-ăɣ |

| 2. | məqqr-əḍ | kăwal-ăd | |

| 3. m. | məqqər | kăwal | |

| 3. f. | məqqr-ət | ||

| Plural | 1. | məqqr-it | keine Form |

| 2. m. | kăwal-ăm | ||

| 2. f. | kăwal-măt | ||

| 3. m. | kăwal-ăn | ||

| 3. f. | kăwal-năt | ||

Durch prä- oder postverbale Klitika können weitere temporale oder modale Unterscheidungen ausgedrückt werden (Beispiele aus dem Taschelhit):[25]

- Präsens mit ar: ur-ar-yaf nicht-Präsens-er findet „er findet nicht“

- Perfekt mit əlli: ríɣ-əlli „ich wollte“

Der Imperativ entspricht im Singular dem Verbalstamm des Aorist und dient daher als Zitierform des Verbs: əkkəs „nimm heraus“ (Tuareg). Daneben lässt sich auch ein Imperativ des Intensivstammes bilden. Im Plural erhält der Imperativ ein Affix, das sich nach dem Genus der Angesprochenen richtet: əkkəs-ăt „nehmt heraus“ (maskulin), əkkəs-măt „nehmt heraus“ (feminin). Von mehreren Aspektstämmen können aktive Partizipien gebildet werden, die teilweise nach Numerus und Genus flektiert werden. Dabei wird im Wesentlichen die Konjugationsform der entsprechenden 3. Person mit Suffixen versehen; im Tuareg treten zusätzliche Ablautmerkmale auf. Die Partizipien werden in Relativsätzen benutzt, deren Subjekt mit dem externen Bezugswort identisch ist: kabylisch ikšəm wərgaz „der Mann ist eingetreten“ (normaler Verbalsatz) > argaz ikšəm-ən „der Mann, der eingetreten ist“ (Relativsatz).

Deverbale Nomina

Deverbale Substantive können durch Überlagerung der konsonantischen Wurzel mit einer Folge von Vokalen gebildet werden, wie die folgenden Beispiele aus dem Tuareg zeigen:

- əddăh „zerstoßen“ – t-idhăw-t „das Zerstoßen“

- əggəš „hereingehen“ – ugəš „das Hereingehen“

- sarad „waschen“ – asirəd „das Waschen“

- ibhaw „grau sein“ – abhaw „grau“

- durhən „begehren“ – derhan „Wunsch“

An der Bildung von deverbalen Substantiven können auch Präfixe beteiligt sein. Sehr häufig kommt in dieser Funktion das Präfix am-, em- vor:

- em-ăsăww „Trinker; Quelle“ – əsəw „trinken“

- am-idi „Freund“ – idaw „begleiten“

- em-ăls „Kleidung“ – əls „(Kleidung) tragen“

Zahlwörter

Die heutigen nördlichen Berbersprachen benutzen vorwiegend aus dem Arabischen entlehnte Zahlwörter, wohingegen die ursprünglichen berberischen Formen fortschreitend verdrängt werden. Sie lauten im Taschelhit:[26]

| „eins“ | yan |

| „zwei“ | sin |

| „drei“ | kraḍ |

| „vier“ | kuẓ |

| „fünf“ | semmus |

| „sechs“ | sḍis |

| „sieben“ | sa |

| „acht“ | tam |

| „neun“ | tẓza |

| „zehn“ | mraw |

Sie kongruieren im Genus mit ihrem Bezugswort, feminine Formen werden dabei mit einem Suffix -t abgeleitet: ya-t „eine“, sn-at „zwei“, smmus-t „fünf“. Es finden sich in verschiedenen Berbersprachen einige Abweichungen von diesem System, die wichtigste ist dabei das auf der Zahl „fünf“ beruhende System etwa des Nafusi: ufəs „Hand; fünf“, ufəs d sən „eine Hand und zwei“ = „sieben“, okkos n ifəssən „vier Hände“ = „zwanzig“.[27]

Syntax

Satzstellung

Sätze, deren Prädikat eine finite Verbform ist, haben im Allgemeinen die Satzstellung Verb – Subjekt – Objekt (es handelt sich also um typische VSO-Sprachen). Das Subjekt muss hierbei nicht zusätzlich zur finiten Verbform ausgedrückt werden:[28]

| (1) | fki-ɣ | lflus | i-urgaz |

| ich-gab | Geld | zu-Mann (Status annexus) | |

| „Ich gab das Geld dem Mann.“ | |||

| (2) | ad-i-ddu | urgaz | ɣr-suq |

| er wird gehen | Mann | zu-Markt | |

| „Der Mann wird zum Markt gehen.“ | |||

Alle Satzteile außer dem Prädikat können als „Thema“ (oder „Topik“) an den Satzanfang gestellt werden; sie werden im Satz dann durch resumptive Pronomina vertreten. In thematisierter Stellung stehen Substantive im Status absolutus und Personalpronomina als absolute Pronomina:

| (3) | argaz | fki-ɣ-as | lflus |

| Mann | ich-gab ihm | Geld | |

| „Dem Mann gab ich das Geld.“ | |||

Verbalklitika

Vor oder hinter das konjugierte Verb kann eine Kette mehrerer Klitika treten. Dabei können folgende Morpheme angewendet werden:

- Negationspartikel wăr, wər, ur (je nach Sprache)

- verschiedene aspektuelle oder modale Partikeln wie ad, a (je nach Sprache)

- Objektpronomina in der Reihenfolge indirektes Objektpronomen – direktes Objektpronomen

- „Entfernungsmorpheme“

Die Entfernungsmorpheme d und n stellen eine Besonderheit des Berberischen dar. Während d Nähe oder Bewegung zum Sprecher (Ventiv) ausdrückt, steht n für Entfernung oder Bewegung vom Sprecher weg.

Beispiele für Verbalkomplexe aus dem Tuareg:[29]

| (4) | i-nn | asnăt |

| Verb | Indirektes Objekt | |

| er-sagte | ihnen (f.) | |

| „er sagte zu ihnen“ | ||

| (5) | ad | as | ănn-ăɣ |

| Futurmarker | Indirektes Objekt | Verb | |

| (Futur) | ihm | ich sage | |

| „ich werde zu ihm sagen“ | |||

| (6) | osa | hi | dd |

| Verb | Indirektes Objekt | Entfernungsmorphem | |

| er-kam | mir | hierher | |

| „er kam zu mir“ | |||

| (7) | wăr | hi | tt | i-ŋɣa |

| Negation | Indirektes Objekt | Direktes Objekt | Verb | |

| nicht | mir | ihn | er tötete | |

| „er tötete ihn nicht für mich“ | ||||

Nominalsatz

Auch Nominal- und Präpositionalphrasen können in den Berbersprachen das Prädikat eines Satzes bilden, beispielsweise (Tamazight) ism-ns Muha „sein Name ist Muha“, (Kabylisch) ɣur-i lbhaim „bei mir ist Vieh“ = „Ich habe Vieh“. In einigen Dialekten ist aber die Anwendung einer Kopula d erforderlich: Kabylisch ntta d aqbaili. „Er ist Kabyle“. In Nominalsätzen steht auch das Subjekt im Status absolutus.

Lexikon

Vor allem im Bereich des Grundwortschatzes ähneln sich die Berbersprachen stark. Insbesondere das wirtschaftliche Vokabular ist aber bei sesshaften Stämmen wesentlich anders als bei Nomaden: Während das Tahaggart nur zwei oder drei Bezeichnungen für Palmenarten kennt, finden sich in anderen Sprachen bis zu 200 derartige Wörter,[30] dafür hat das Tahaggart ein reiches Vokabular zur Beschreibung von Kamelen.[31] Vor allem die nördlichen Berbersprachen haben einen großen Teil des ererbten Wortschatzes durch arabische Entlehnungen ersetzt. Zum einen wurden mit dem Islam verbundene Wörter und Wendungen übernommen, etwa Taschelhit bismillah „im Namen Allahs“ < klassisches arabisch bi-smi-llāhi, Tuareg ta-mejjīda „Moschee“ (arabisch masǧid), zum anderen nahm das Berberische auch kulturelle Begriffe wie kabylisch ssuq „Markt“ aus arabisch as-sūq, tamdint „Stadt“ < arabisch madīna auf. Selbst Wendungen wie die arabische Grußformel as-salāmu ʿalaikum „Friede sei mit euch!“ wurden übernommen (Tuareg salāmu ɣlīkum).[32] Oftmals besitzen Berbersprachen neben arabischen Lehnwörtern auch ursprüngliche berberische Bezeichnungen wie im Kabylischen, wo für „Westen“ die Wörter ataram und lɣərb (arabisch al-ġarb) nebeneinander bestehen. In jüngerer Zeit haben daneben auch europäische Sprachen einen Einfluss auf die Berbersprachen ausgeübt, wodurch Wörter wie „Internet“ in das Berberische eindrangen (kabylisch intərnət).

Literatur

Überblick

- André Basset: La langue berbère. Handbook of African Languages, part I. Oxford University Press, Oxford 1952

- Lamara Bougchiche: Langues et littératures berbères des origines à nos jours. Bibliographie internationale. Ibis Press, Paris 1997 ISBN 2-910728-02-1.

- Moha Ennaji (Hrsg.): Berber Sociolinguistics. (Joshua A. Fishman: International Journal of the Sociology of Language, Band 123) Mouton de Gruyter, Berlin/New York 1997. ISSN 0165-2516

- Maarten Kossmann: Berber Classification. In: Maarten Kossmann: The Arabic Influence on Northern Berber. (Studies in Semitic Languages and Linguistics 67). Brill, Leiden 2013, S. 16–25. ISBN 978-90-04-25309-4

- Ekkehard Wolff: Die Berbersprachen. In: Bernd Heine, Thilo C. Schadeberg und Ekkehard Wolff: Die Sprachen Afrikas. Buske, Hamburg 1981, ISBN 3-87118-496-9

Literatur zu wichtigen Teilbereichen

- Salem Chaker: Linguistique berbère: Études de syntaxe et de diachronie. Peeters, Paris 1995 ISBN 2-87723-152-6.

- Maarten G. Kossmann: Essai sur la phonologie du proto-berbère. Grammatische Analysen afrikanischer Sprachen 12. Rüdiger Köppe Verlag, Köln 1999 ISBN 3-89645-035-2

- Karl G. Prasse: The Reconstruction of Proto-Berber Short Vowels. In: James Bynon, Theodora Bynon: Hamito-Semitica. Mouton, Den Haag/Paris 1975, S. 215–231

- Karl-G. Prasse: Manuel de grammaire touarègue (tăhăggart). 3 Bände, Kopenhagen 1972–1974. ISBN 87-500-1489-7, ISBN 87-500-1310-6, ISBN 87-505-0205-0 (historische Grammatik des Berberischen unter besonderer Berücksichtigung des Tuareg)

- Vermondo Brugnatelli: Semitic-Berber Relations. In: Stefan Weninger et al. (eds.): The Semitic Languages: An International Handbook. DeGruyter – Mouton, Berlin 2011, S. 18–27.

Lexika

- Kamal Naït-Zerrad: Dictionnaire des racines berbères (formes attestées) Vol. I, 1998 ISBN 90-429-0579-4; II, 1999 ISBN 90-429-0722-3; III, 2002 ISBN 90-429-1076-3.

Literatur zu wichtigen Einzelsprachen

- Jeffrey Heath: Grammar of Tamashek (Tuareg of Mali). (Mouton Grammar Library, 35) Mouton de Gruyter, Den Haag 2005. ISBN 3-11-018484-2

Weblinks

Einzelnachweise

- J. Yoyotte: Anthroponymes d’origine libyenne dans le documenzs égyptiens. In: Comptes rendus du Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques. Band 8, S. 22–24 (1957–1960). Wilhelm Hölscher: Libyer und Ägypter. (Ägyptologische Forschungen, Heft 4) Augustin, Glückstadt 1937; Rafed El-Sayed: Afrikanischstämmiger Lehnwortschatz im älteren Ägyptisch: Untersuchungen zur ägyptisch-afrikanischen lexikalischen Interferenz im dritten und zweiten Jahrtausend v. Chr. Peeters, Leuven 2011, ISBN 978-90-429-2572-4. Kritisch: Kossmann 1999, Seite 17.

- Kosmann 1999, Seite 17

- Zuzana Malášková, Václav Blažek: Phoenician/Punic loans in Berber languages and their role in chronology of Berber. Abstract zu Rethinking Africa’s transcontinental continuities in pre-and protohistory. (Memento vom 3. Dezember 2013 im Internet Archive) (PDF) Leiden 2012

- Hugo Schuchardt: Die romanischen Lehnwörter im Berberischen. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien 188.4, Wien 1918, uni-graz.at (PDF)

- Maarten Kossmann: The Arabic Influence on Northern Berber. Brill, Leiden 2013.

- N. van den Boogert: The Berber Literary Tradition of the Sous. With an edition and translation of 'The Ocean of the Tears’ by Muhammad Awzal (d. 1749). Leiden.

- Siehe Salem Chaker: Amaziɣ, „(le/un) Berbère“. In: Encyclopédie Berbère. Édisud, Aix-en-Provence 1984-. ISBN 2-85744-201-7. Lieferung IV, S. 562–568.

- ethnologue.com.

- Heath 2005, S. 2.

- Mohammed Errihani: Language policy in Morocco. Problems and prospects of teaching Tamazight. In: The Journal of North African Studies, Nr. 11, 2 (Juni 2006). Routledge, London 2006, ISSN 1362-9387, S. 243–154

- zu Beispielen vergleiche Ethnologue report for language code: ttq. ethnologue.com. Abgerufen am 3. Juni 2012.

- Kossmann 1999, für ʔ: Maarten Kossmann: The Origin of the Glottal Stop in Zenaga and its Reflexes in the other Berber Languages. In: Afrika und Übersee. Band 84, 2001, S. 61–100.

- Kossmann nennt die Artikulationsart nicht explizit

- Maarten Kossmann: The Origin of the Glottal Stop in Zenaga and its Reflexes in the other Berber Languages. In: Afrika und Übersee. Band 84, 2001, S. 61–100.; K.-G. Prasse: New Light on the Origin of the Tuareg Vowels E and O, in: H. G. Mukarovsky (Hrsg.): Proceedings of the Fifth International Hamito-Semitic Congress, Wien 1991, I, Seiten 163–170.; K.-G. Prasse: The Reconstruction of Proto-Berber Short Vowels. In: J. and T. Bynon (Hrsg.): Hamito-Semitica. Den Haag, Paris 1975. Kossmann 1999 setzt auch *o an.

- L'intonation (Memento vom 30. November 2008 im Internet Archive)

- Salem Chaker: Donnees exploratoires en prosodie berbère. (Memento vom 25. Oktober 2007 im Internet Archive). Olivier Durand: Le vocalisme bref et la question de l’accent tonique en arabe maroccain et berbère. In: Rivista degli Studi Orientali, Volume LXIX (1995), Seite 11–31. Bardi, Rom 1996. Werner Vycichl, Salem Chaker: Accent. In: Encyclopédie Berbère. Édisud, Aix-en-Provence 1984-, ISBN 2-85744-201-7

- vergleiche Kossmann 1999, S. 50 ff.

- Prasse 1972–1974, Band I, S. 164 ff.

- Maarten Kossmann: L’origine de l’aoriste intensif en berbère. In: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 97 (2002), S. 353–370

- Basset 1952

- Heath 2005, 439–481

- David Sudlow: The Tamasheq of North-East Burkina Faso Rüdiger Köppe Verlag, Köln 2001. ISBN 3-89645-380-7, S. 125

- Kamal Naït-Zerrad: Grammaire moderne du kabyle. Karthala, Paris 2001.

- Heath 2005, S. 437

- Hans Stumme: Handbuch des Schilhischen von Tazerwalt. Hinrichs, Leipzig 1899, § 108 ff.; Transkription abgeändert.

- Hans Stumme: Handbuch des Schilhischen von Tazerwalt. Hinrichs, Leipzig 1899, § 169; Transkription abgeändert.

- Adolphe de Calassanti-Motylinski: Le Djebel Nefousa. Publications de l’École des Lettres d’Alger, XXII. Ernest Leroux, Paris 1898, S. 31 ff.

- Beispiele aus Wolff 1981

- Im Dialekt von Heath 2005; Sätze (6) und (7) von dort übernommen.

- Basset 1952, S. 45

- J.-M. Cortade, M. Mammeri: Lexique français-touareg, dialecte de l’Ahaggar. Paris 1967, 91–93

- Textes touaregs en prose de Charles de Foucauld et Adolphe de Calassanti-Motylinski. Édition critique avec traduction par Salem Chaker, Hélène Claudot, Marceau Gast. Edisud, Aix-en-Provence 1984, ISBN 2-85744-176-3, S. 302