Barocktrompete

Eine Barocktrompete, genannt auch Clarino und Clarintrompete, ist jene Form der Trompete, die zur Zeit der Barockmusik (17. und 18. Jahrhundert) in Gebrauch war und heutzutage im Rahmen der historischen Aufführungspraxis wieder zur Aufführung solcher Musik verwendet wird.

Bauformen und Varianten

Die Barocktrompete ist im Normalfall gestreckt bügelförmig (so genannte Langtrompete). Ihr Rohr ist zylindrisch, zweimal gebogen und nahezu doppelt so lang wie das einer modernen Trompete in entsprechender Stimmung. Am häufigsten waren die Grundtöne C und D – aus diesem Grunde gilt besonders D-Dur bis heute als besonders festliche Tonart. Aber auch B, Es, E und F kamen als Grundtöne vor. Kürzere, höher klingende Varianten wurden auch als Trombetta bezeichnet.

Der Tonvorrat der Barocktrompete ist zunächst auf die Naturtonreihe beschränkt. Üblich waren aber Spielhilfen: der kurze Zug für die Tromba und das Corno da caccia, der lange Zug für die Tromba da tirarsi und das Corno da tirarsi. Sie sind unverzichtbar, um z. B. die in J. S. Bachs Trompetenstimmen vorkommenden naturtonreihenfremden Töne sauber zu spielen und die physikalisch reinen, aber musikalisch unreinen Naturtöne zu korrigieren. Natürlich waren auch Umstimmbögen und Umstimmschleifen in Gebrauch.

Die Abgrenzung zwischen Trompete und Naturhorn war im Barock noch weniger eindeutig als bei den heutigen Varianten dieser Instrumente. Ab etwa 1700 begann das Horn sich in seiner Mensur zu verselbständigen, indem es immer konischer gebaut wurde, während die Trompete sich weiterhin erst kurz vor der Stürze zu erweitern begann. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Instrumenten drückt sich auch in experimentellen Trompetenbauformen aus, die dem Horn nahekommen, so etwa die runde, eng gewundene „Schnecken-“ oder „Jägertrompete“, die wie ein kleines Horn aussah, die wendelförmig gewundene „Büchsentrompete“ sowie die „Brezeltrompete“.

Das Mundstück der Barocktrompete ist kesselförmig. Verglichen mit modernen Trompetenmundstücken fällt der flache Rand auf, der für den modernen Trompeter ungewohnt und unbequem ist. Da dieser flache Rand keine klanglichen Auswirkungen zeigt, kann der heutige Trompeter getrost ein Mundstück mit gewohntem, d. h. abgerundetem Rand und mit gewohntem Kessel für seine Barocktrompeten-Instrumente verwenden. Nur der Mundstückschaft muss den historischen Maßen entsprechen, weil er den barocken Klang erzeugt. Natürlich sind auch im Barock Mundstücke in verschiedenen Größen überliefert, wobei die großmensurigen für die Spieler der tiefen Lage der Trompete gedacht sind. Auch die Horninstrumente wurden im Barock mit Kesselmundstück, d. h. mit Trompetenmundstück von Trompetern gespielt. Erst um die Mitte des 18. Jh. entstand das trichterförmige Hornmundstück, das ausschließlich von Hornisten gespielt wird.

Ebenfalls schon seit dem 15. Jahrhundert gab es die nach dem Posaunen-Prinzip funktionierende Zugtrompete (Tromba da tirarsi). Allerdings ist der Zug hier nicht u-förmig, sondern ein gerades zylindrisches Rohr, das zwischen Mundstück und Instrument teleskopartig bewegt werden kann. Dieser Zug versetzt die Tromba da tirarsi in die Lage, bereits in der eingestrichenen Oktave – in der ohne Zug nur die Dreiklangstöne c1, e1, g1 auf der Naturtrompete sauber intoniert werden können – alle chromatischen Halbtöne sauber erklingen zu lassen. Aus diesem Grund hat J. S. Bach dieses Instrument häufig in den Schlusschorälen seiner Kantaten als cantus firmus-Verstärkung im Sopran eingesetzt. Entsprechend existierte unter den Hörnern ein Corno da tirarsi („Zughorn“) mit einem längeren zylindrischen Mundrohr zur Aufnahme des Zuges, der hier allerdings deutlich kürzer ist als bei der Tromba da tirarsi. Analog zum Unterschied zwischen Tromba (mit kurzem Zug) und Tromba da tirarsi (mit längerem Zug) gilt dieser auch für Corno da caccia (mit kurzem Zug) und Corno da tirarsi (mit längerem Zug). Johann Sebastian Bach verlangt in Kantate BWV 46 „Tromba ô Corno da tirarsi“,[1] d. h. „Tromba da tirarsi oder Corno da tirarsi“. Die in dieser Stimme enthaltenen Töne sind auf beiden Instrumenten spielbar. Die Wahl zwischen den beiden Instrumenten – und damit die Wahl der Klangfarbe – überlässt er dem Spieler. Weitere vier Kantaten sehen eins der beiden Instrumente vor.

Wohl wichtigstes Zentrum des barocken Trompetenbaus war Nürnberg; hier wirkten berühmte Trompetenbauerfamilien wie Schnitzer, Hainlein, Haas und Ehe, deren Instrumente heute als Vorlage für Nachbauten dienen.

Heute eingesetzte Barocktrompeten sind in der Mehrzahl der Fälle keine reinen Naturtrompeten, sondern mit kleinen Intonationslöchern am Bügel ausgestattet. Diese sind nicht historisch belegt und führen auch zu einer Veränderung des Klanges gegenüber Instrumenten, die solche Hilfsmittel nicht besitzen; dafür lassen sich verschiedene Unreinheiten bei der Intonation besser vermeiden. Die sauberste Lösung – sowohl in akustischer wie in historischer Hinsicht – für die Spielbarkeit der musikalisch unreinen Naturtöne und der nicht in der Naturtonreihe enthaltenen, aber z. B. von J. S. Bach dennoch verwendeten Töne ist der im Vergleich zur Tromba da tirarsi kürzere Zug für die Tromba, die hier die Form einer Naturtrompete – ohne unhistorische Manipulationen – behält. Teleskopartig zwischen Mundstück und Instrument beweglich ist mit diesem kurzen Zug jede Unreinheit korrigierbar. Bei dieser Methode handelt es sich nicht um eine Erfindung der heutigen Zeit, sie ist im Barock bereits verankert und zwar als Spieltechnik der im Barock parallel zur Tromba existierenden Tromba da tirarsi. Heutige Trompeter, die sowohl moderne als auch barocke Instrumente spielen, benutzen auf der Barocktrompete häufig ein modernes Mundstück, weil ihnen der Ansatz damit leichter fällt. Besser ist allerdings ein modernes Mundstück mit historischem Schaft: Akustische Messungen zeigen, dass bei Trompetenmundstücken einzig der Mundstückschaft klanglich relevant ist. Überlieferte barocke Trompetenmundstücke zeigen im Schaft eine einfache, geradlinig verlaufende konische Hinterbohrung. Manchmal befinden sich im letzten Drittel des Schaftes noch Stufenbohrungen, die den Klang abrunden. Mit dieser Erkenntnis ist es für heutige Trompeter möglich, den gewohnten Mundstücksrand und Mundstückskessel beizubehalten, was für den Ansatz erhebliche Erleichterung bringt und dennoch den historischen Klang nicht vernachlässigt. Einzig der Mundstückschaft sollte für die Barocktrompete ein anderer sein als für die moderne Trompete. Hier ist z. B. ein Mundstück mit abschraubbarem Kessel hilfreich.

Clarin-Spiel

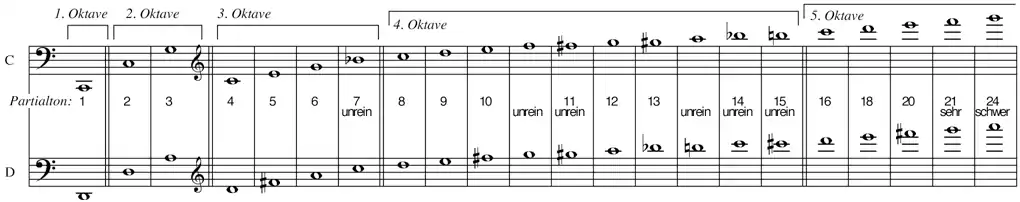

Die Barocktrompete ist aufgrund der Gegebenheiten der Naturtonreihe erst ab dem achten Naturton aufwärts melodiefähig, weil erst dort eine Tonleiter entsteht. Die Töne darunter sind nur für Dreiklangfiguren geeignet. Das Spiel in den hohen, chromatischen Lagen (ab 13. Teilton) heißt Clarin- oder Clarinospiel und ist Kennzeichen der barocken Trompetenkunst.

Der gewöhnlich in Partituren zu findende Begriff „Clarino“ bezeichnet die hohe Trompetenlage entsprechend der älteren Trompetentradition. Für diese wurde gewöhnlich der Violinschlüssel verwendet, während die tieferen Lagen wie der Prinzipal andere Schlüsselungen erhielten. Die Bezeichnung der Barocktrompete als „Clarino“ kann insofern irreführend sein, als dass im Barock hierunter meist die Lage, aber nicht das eigenständige Instrument clarino[2] verstanden wurde. Als im Spätbarock die frühe Klarinette in Partituren aufzutauchen begann, wurde sie ebenfalls häufig als „Clarino“ bezeichnet, woher auch ihr heutiger Name rührt.

Der Spieler hat beim Clarinblasen mindestens drei schwierige Aufgaben:

- die nahe beieinander liegenden hohen Naturtöne sicher zu treffen;

- physikalisch reine, aber musikalisch unreine Naturtöne ausschließlich mit dem Ansatz zu korrigieren (= „Treiben“). Eine bessere, weil kalkulierbare Methode, diese Töne sauber zu spielen, ergibt sich aus dem Vorbild der Tromba da tirarsi: Mit einem kürzeren Zug als bei der Tromba da tirarsi zwischen Mundstück und Tromba lässt sich durch eine kleine Zugbewegung jeder musikalisch unreine Naturton sauber auf der Tromba spielen;

- einige in der Naturtonreihe nicht vorkommende Töne durch „Treiben“ zu erzeugen. Das ist ein zum Scheitern verurteilter Versuch vor allem, weil so auf einem Instrument Töne erzeugt werden, die von diesem nicht unterstützt werden können. So bleibt der Klang dieser Töne „faul“. Zudem sind solche getriebenen Töne nie wirklich in gleicher sauberer Intonation wiederholbar; sie bleiben stets Annäherungsversuche.

Die folgende Abbildung zeigt die sich daraus ergebenden Tonskalen der Naturtrompeten in C und D:

Der höchste in der Barocktrompetenliteratur vorkommende Naturton ist der 24., das notierte g3. Bei Michael Haydns Trompetenkonzert ergibt das in der Grundstimmung D das klingende a3. Der erste Naturton kann aufgrund der Mensur in der Regel nicht gespielt werden.

Der Klang der Barocktrompete ist dezenter und mischfähiger als der der modernen Trompete. Die obere Tonumfangsgrenze der Barocktrompete entspricht der der (kürzeren) modernen Trompete. Extreme Höhen werden außerhalb der Historischen Aufführungspraxis mit der nochmals wesentlich kürzeren Piccolotrompete wiedergegeben.

Geschichte

Renaissance und Frühbarock

Nachdem um 1400 die Kunst des Rohrebiegens entwickelt worden war, erlangte die Entwicklung der Trompete um 1500 einen vorläufigen Abschluss.

War die Trompete noch im Mittelalter ein Instrument der fahrenden Musikanten gewesen, traten die Trompeter in der Renaissance zunehmend in die Dienste der Obrigkeit. Durch die Organisation in Zünften ergaben sich immer strengere Regeln, aber auch immer höhere Privilegien. Die Trompete diente nun der höfischen Repräsentation und der Signalgebung in Heer und Kavallerie – beides Aufgaben von hohem Sozialprestige. Nachrichten an feindliche Heerführer zu überbringen war eine weitere neue Aufgabe, die bereits in den diplomatischen Aufgabenbereich fiel und einen weiteren sozialen Aufstieg bedeutete. So hatten Trompeter schließlich häufig den Rang hoher Hofbeamter oder Militärs, während andere Musiker zum allgemeinen Dienstpersonal zählten. Die Trompete war zum Symbol von Herrschaft und Macht geworden und stand alleine den Herrschenden zur Verfügung.

Eine typische Trompetenformation des beginnenden Barockzeitalters bestand aus bis zu sechs Trompeten, deren Partien von oben nach unten mit

- 1. Clarin — 2. Clarin — Prinzipal — Vulgan — Grob — Faul

bezeichnet waren. Die drei unteren Trompeter hatten dabei jeweils nur wenige Töne zu spielen. Der größte Teil der von diesen Ensembles gespielten Musik wurde nicht notiert, sondern mündlich tradiert. Wenn notiert wurde, dann meistens nur eine Stimme (üblicherweise der Prinzipal), die von den Trompetern nach den Regeln ihrer Zunft während des Spielens bis zu sechsstimmig ausgesetzt wurden. Mit zusätzlichen Regeln ließ sich eine 18fache Aussetzung erreichen. Zum Trompetenensemble gehörte stets auch eine doppelte Pauke, die ebenfalls nicht notiert wurde.

Bereits im Frühbarock fand die Trompete auch Eingang in die Kunstmusik. Zu besonderen Anlässen, etwa hohen Kirchenfesten, erlaubten manche Fürsten, dass ihre Trompeter zusammen mit anderen Instrumentalisten spielten. So verwendet beispielsweise Heinrich Schütz in seiner Komposition „Danket dem Herren, denn er ist freundlich“ (SWV 45, 1619) die beschriebene Technik, eine Trompetenstimme zu notieren, die dann drei- oder sechsfach besetzt auszuführen und mit Pauken zu ergänzen ist. In seiner Weihnachtshistorie (1664) lässt er zwei Trompeten in hoher Clarinlage die Worte des Herodes begleiten, um dessen königlichen Rang darzustellen. Zu nennen ist auch die von Trompeten dominierte Einleitung, die Monteverdi seiner Oper „L’Orfeo“ zwecks Fürstenhuldigung voranstellte (Hausfanfare der Familie Gonzaga) und die schließlich in einer Fassung für Zinken Eingang in seine „Marienvesper“ fand.

Hoch- und Spätbarock

Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Trompetenmusik spielte die Hofkapelle von Kremsier, wo neben dem äußerst begabten Trompeter Pavel Josef Vejvanovský die Komponisten Heinrich Ignaz Franz Biber und Johann Heinrich Schmelzer wirkten, die dank der vorhandenen trompeterischen Möglichkeiten qualitativ hochstehende Musik für dieses Instrument schaffen konnten.

Im Spätbarock waren Trompeten zwar weiterhin ein Herrschaftssymbol, aber nun unterhielten auch die Ratsversammlungen vieler Städte eigene Trompeter. Diese städtischen Musiker, die zu den Stadtpfeifern gehörten und in der Regel noch weitere Instrumente spielten, hatten vor allem vom Turm herab zu blasen, konnten aber nun auch relativ häufig in der Kirchenmusik mitwirken. Ein bekannter Ratstrompeter dieser Zeit war Gottfried Reiche in Leipzig, für den Johann Sebastian Bach einen Großteil seiner schwierigen Trompetenpartien schrieb, der aber auch selbst ein wichtiger Komponist für sein Instrument war.

Der ins Orchester eingefügte Trompetenchor bei Bach war in der Regel dreistimmig (Clarino I/II, Prinzipal), in seltenen Fällen vierstimmig (dann notierte Bach zuweilen „Clarino I/II, Tromba I/II“) mit Pauken. Häufig findet man bei Bach auch nur eine einzelne Trompete im Orchestersatz, die zuweilen nur Fanfaren- oder Cantus-firmus-Aufgaben, oft aber auch anspruchsvolle konzertante Aufgaben hat. Händel sah in seiner Orchesterbesetzung meistens zwei Trompeten mit Pauken vor.

Die Entwicklung des Solokonzerts von Italien aus führte dazu, dass im Spätbarock auch Konzerte für die Barocktrompete entstanden, z. B. von Vivaldi und Telemann.

Als Orchesterinstrument wurde die Trompete in ihrer barocken Form noch in der Mozart-Zeit verwendet (meistens in C). Noch Michael Haydn schrieb seine Trompetenkonzerte für die Clarintrompete, sein Bruder Joseph Haydn seines dann schon für die Klappentrompete in ganz anderer, tieferer Lage.

Mit dem Aufkommen der Klappen- und Ventiltrompete um 1790 starb die Barocktrompete nach und nach aus; hierbei spielten nicht nur die technischen Anforderungen und die mangelnde Flexibilität gegenüber Tonartenwechseln, sondern auch die nachbarocken neuen Kompositions- und Klangideale eine wichtige Rolle. Am Ende ihrer Ära wurde die ältere Trompetenkunst vom Trompeter und Komponisten Johann Ernst Altenburg in seinem „Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Paukerkunst“ (Halle 1795), der ältesten theoretischen Trompetenschule, festgehalten.

Als Mendelssohn die Wiederentdeckung der Werke Bachs einleitete, hatte er keine Trompeter mehr zur Verfügung, die das Clarin-Blasen beherrschten. Er besetzte deshalb die entsprechenden Stimmen bei der Aufführung von Bachs 3. Orchestersuite durch Klarinetten.[3] Schweitzer deutet an, dass diese Praxis im 19. Jahrhundert durchaus üblich war. Sie ist auch nicht ganz abwegig, da der Name „Klarinette“ von der Clarinlage der Barocktrompete abstammt.

Wiederentdeckung im 20. Jahrhundert

Die Wiederbelebung der Barocktrompete im 20. Jahrhundert geschah vergleichsweise zögerlich, da ihr Spiel die Ausführenden vor größere Probleme stellte als bei anderen Instrumenten. So galten noch bis in die 1950er-Jahre die Trompetenpartien bei Bach als unspielbar. Auswege wurden z. B. mit der Entwicklung der Piccolotrompete gesucht.

Die angestrebte Kompromisslosigkeit der Dirigenten Gustav Leonhardt und Nikolaus Harnoncourt in ihrer Bach-Kantaten-Gesamtaufnahme der 1970er-Jahre war auch hinsichtlich der Ausführung der Trompetenstimmen eine Sensation und Revolution, die der nachfolgenden Beschäftigung mit den „alten Instrumenten“ Anschub gab.

Die ersten, mit modern-maschinellen Mitteln nachgebauten Instrumente wiesen beträchtliche Mängel auf. Erst durch das Wiedererlangen der barocken handwerklichen Fertigkeiten (Herstellung von gehämmerten, nicht gewalzten Messingblechen; Hämmern und Aufglühen des Schallstücks in mühsamer und feinfühliger Handarbeit; Zwingen, Knauf und Zierkranz als klangbildende Komponenten usw.) konnten Nachbauten entstehen, die den barocken Trompetenglanz wieder neu erstrahlen lassen.

Bekannte Werke für Barocktrompete

- Marc-Antoine Charpentier: Te Deum (siehe auch Eurovision)

- Giuseppe Torelli: Concerti, Sinfonie, Sonate für Trompete, z. B. Concerto „Estienne Roger 188“ in D-Dur

- Giuseppe Maria Jacchini: Concerto für Trompete und Cello

- Petronio Franceschini: Sinfonia für 2 Trompeten und Basso continuo

- Francesco Manfredini: Concerto für 2 Trompeten in D-Dur

- Henry Purcell:

- trumpet tunes in C-Dur (Z 678, Z 697, Z 698);

- sonata for a trumpet solo (Z 850);

- Ouvertüre zu der Semioper Indian Queen (Z 630)

- Music for the Funeral of Queen Mary (Z 860)

- Antonio Vivaldi:

- Concerto für 2 Trompeten in C-Dur RV 537

- Concerto für Trompete und Oboe in D-Dur RV 563

- Giovanni Porta: Sinfonia für Trompete in D-Dur

- Johann Sebastian Bach: 2. Brandenburgisches Konzert (mit einer Tromba in F)

Barocktrompetenspieler

Siehe Kategorie:Barocktrompeter

Literatur

- Johann Ernst Altenburg: Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Pauken-Kunst. Zwey Theile. Hendel, Halle 1795 (Faksimile-Nachdruck. Antiqua, Amsterdam 1966).

- Don Smithers: The Music and History of the Baroque Trumpet before 1721. Dent, London 1973, ISBN 0-460-03991-1 (2. Auflage. Southern Illinois University Press, Carbondale u. a. IL 1988, ISBN 0-8093-1497-5).

- Detlef Altenburg: Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst. (1500–1800) (= Kölner Beiträge zur Musikforschung 75). 3 Bände. Bosse, Regensburg 1973, ISBN 3-7649-2097-1 (Zugleich: Köln, Univ., Diss., 1974).

- Albert Hiller: Trompetenmusiken aus drei Jahrhunderten (um 1600 – nach 1900). Kölner Musikbeiträge ISSN 0939-4583 Band 1–3, Wolfgang G. Haas, Köln 1991.

- Hermann Ludwig Eichborn: Das alte Clarinblasen auf Trompeten (= Kölner Musikbeiträge Band 7). Wolfgang G. Haas, Köln 1998, mit einem Essay von Edward H. Tarr, ISBN 3-928453-09-2.

- Don Smithers: The baroque trumpet after 1721. Some preliminary observations. Science and practice. In: Early Music. Vol. 5, No. 2, 1977, ISSN 0306-1078, S. 177–183.

- Don Smithers: The baroque trumpet after 1721. Some preliminary observations. 2: Functions and use. In: Early Music. Vol. 6, No. 3, 1978, S. 356–361.

- Herbert Heyde: Der Instrumentenbau in Leipzig zur Zeit Johann Sebastian Bachs. In: Ulrich Prinz (Red.): 300 Jahre Johann Sebastian Bach. Sein Werk in Handschriften und Dokumenten. Musikinstrumente seiner Zeit. Seine Zeitgenossen. Schneider, Tutzing 1985, ISBN 3-7952-0459-3, S. 73–88, hier S. 83 ff. (Ausstellungskatalog, Stuttgart, Staatsgalerie, 14. September – 27. Oktober 1985).

- Don Smithers et al.: Das Spiel auf der Barock-Trompete. In: Spektrum der Wissenschaft. Juni 1986, S. 126 ff.

- Don Smithers: Gottfried Reiches Ansehen und sein Einfluß auf die Musik Johann Sebastian Bachs. In: Bach-Jahrbuch. Bd. 73, 1987, ISSN 0084-7682, S. 113–150.

- Gisela Csiba, Jozsef Csiba: Die Blechblasinstrumente in Johann Sebastian Bachs Werken. Merseburger, Kassel 1994, ISBN 3-87537-260-3.

- Edward Tarr: Die Trompete. Ihre Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. 3. überarbeitete Neuauflage. Schott, Mainz u. a. 1994, ISBN 3-7957-2357-4.

- Gisela Csiba, Jozsef Csiba: Barocktrompeten, Barockhörner. Anleitung zum Spiel auf historischen Instrumenten. Verlag Merseburger Berlin, Kassel 1997, ISBN 3-87537-272-7.

- Gisela Csiba, Jozsef Csiba: Die Tromba da tirarsi und ihre Folgen. In: Monika Lustig (Hrsg.): Posaunen und Trompeten. Geschichte – Akustik – Spieltechnik (= Michaelsteiner Konferenzberichte 60). 19. Musikinstrumentenbau-Symposium in Michaelstein 20. bis 22. November 1998. Stiftung Kloster Michaelstein, Blankenburg 2000, ISBN 3-89512-116-9, S. 93–104.

- Gisela Csiba, Jozsef Csiba: Die Dresdner Hoftrompeten des 18. Jahrhunderts. In: Wolfram Steude, Hans-Günter Ottenberg (Hrsg.): Theatrum instrumentorum Dresdense (= Schriften zur mitteldeutschen Musikgeschichte 11). Bericht über die Tagungen zu Historischen Musikinstrumenten, Dresden, 1996, 1998 und 1999. Verlag der Musikalienhandlung Wagner, Schneverdingen 2003, ISBN 3-88979-102-6, S. 47–63.

- Lars E. Laubhold: Magie der Macht. Eine quellenkritische Studie zu Johann Ernst Altenburgs „Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Pauker-Kunst“ (Halle 1795) (= Salzburger Stier 2). Königshausen u. Neumann, Würzburg 2009, ISBN 978-3-8260-4116-7.

Einzelnachweise

- Handschrift der Kantate BWV 46 bei bach-digital.de, siehe Überschrift der Trompetenstimme

- Johann Gottfried Walther: Musicalisches Lexicon […]. Wolffgang Deer, Leipzig 1732, S. 168 („eine Trompete, worauf hoch oder klar geblasen wird. Es giebt deren mancherley Arten: …“)

- Albert Schweitzer, Johann Sebastian Bach, ISBN 3-7651-0034-X