Bahnstrecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau

Die Bahnstrecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau ist die einzige von der Schweizerischen Südostbahn erbaute Strecke. Die beiden anschliessenden Strecken, die Strecke über den Seedamm von Rapperswil und die Bahnstrecke Wädenswil–Einsiedeln, wurden von den beiden Vorgängergesellschaften Wädenswil-Einsiedeln-Bahn und Zürichsee–Gotthardbahn erbaut, wobei die Bahnstrecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau zwischen Samstagern und Biberbrugg die damals schon bestehende Strecke mitbenutzt. Seit 2001 gehört die 34,58 Kilometer lange Strecke der durch die Fusion mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn entstandenen Schweizerischen Südostbahn und ist seit dem 15. Mai 1939 mit der Einphasenwechselspannung von 15 Kilovolt und 16,7 (16 2/3) Hertz elektrifiziert.

| Pfäffikon SZ–Arth-Goldau Stand 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Strecke der Bahnstrecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Fahrplanfeld: | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Streckenlänge: | 34,58 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte

Die Strecke entstand als Zufahrt zur Gotthardbahn. Durch die örtlichen Gegebenheiten wurde sie, in Anlehnung an die Strecke Wädenswil–Einsiedeln, mit einer Steigung von 50 Promille erbaut. Die Strecke wurde am 29. Juli 1891 abgenommen und am 31. Juli offiziell eröffnet. Die offizielle Bewilligung für den regelmässigen Betrieb traf aber erst am 4. August ein. Diese Unstimmigkeit ist dadurch zu erklären, dass zwischen dem 31. Juli und dem 3. August 1891 in Schwyz die 600-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft stattfand, und deshalb schon Extrazüge zu dieser Feier verkehrten. Der erste fahrplanmässige Zug verkehrte am 8. August 1891. Die erste Bewilligung war noch an Auflagen geknüpft und daher befristet. Die definitive Bewilligung wurde erst nach der offiziellen Brückenprobe 1892 erteilt, da an einigen Brücken noch Nacharbeiten ausgeführt werden mussten.

Lange Zeit war die Finanzierung der Elektrifizierung nicht gesichert. Erst an der Generalversammlung vom 6. Juli 1938 konnte die Finanzierung abgesegnet werden. Sogleich begann man mit dem Bau der Fahrleitung und der Übertragungsleitungen, war doch vorgesehen, die Strecke noch vor der Landi 39 fertigzustellen. Der Strom konnte zum Selbstkostenpreis von den Etzelwerken der SBB bezogen werden. Der Kraftakt gelang und die Strecken waren innerhalb von 10 Monaten elektrifiziert. Am 13. Mai fand eine kleine Feier statt. Auf den Fahrplanwechsel am 15. Mai 1939 hätte auf dem gesamten Netz der Südostbahn der elektrische Betrieb aufgenommen werden sollen. Die Bahn besass zu diesem Zeitpunkt jedoch keine eigenen elektrischen Fahrzeuge. Die 1938 bestellten acht Triebwagen (CFZe 4/4 und BCFZe 4/4) waren noch nicht ausgeliefert worden.

1935 wurde die Sporthaltestelle Biberegg eröffnet, die 1979 in eine normale Haltestelle umgewandelt wurde. 1974 folgte die Eröffnung der Haltestelle Riedmatt. 1988 wurde die Haltestelle Freienbach zur Kreuzungsstation ausgebaut. Wegen der Zunahme des Verkehrs musste 1992 die Strecke zwischen Samstagern und Schindellegi-Feusisberg doppelspurig ausgebaut werden.

Beim unteren Lustenautunnel (oder Tunnel Nr. 2) ergaben sich Verformungen. Verursacht durch den Hangdruck und dem talseitigen Abbau infolge der Verlegung der Kantonsstrasse der vom Tunnel durchstossenen Geländerippe. Die Verformungen wurden Anfang 1975 so stark, dass ein Eingriff unumgänglich wurde. Der Tunnel wurde im Mai 1975 gesprengt und durch eine Stützmauer ersetzt. Der Bahnersatzverkehr dauerte 12 Tage.[1]

Seit dem 15. Oktober 1977 ist die Strecke Pfäffikon SZ–Arth-Goldau mindestens mit dem ehemaligen SBB Profil I, also einem Metergewicht von 46 kg/m, ausgerüstet.[1] Die Beschränkungen bezüglich Achs- und Meterlast konnten daraufhin aufgehoben werden. 2018 sind auf der Strecke alle Fahrzeuge bis einschliesslich der Streckenklasse D4 zugelassen.[2]

Unfälle

Am 17. Mai 2003 prallte eine leere Komposition der Südostbahn (SOB) in Pfäffikon SZ in einen stehenden InterRegio-Zug Basel–Chur der SBB. Obwohl das Einfahrsignal dem aus Samstagern kommenden SOB-NPZ die Einfahrt auf das besetztes Geleise ankündigt hatte, bemerkte der Triebfahrzeugführer erst kurz vor dem Aufprall den stehenden Interregio. 18 Menschen, vor allem im Interregio, wurden verletzt. An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.[3]

Am 9. Mai 2014 überfuhr der Voralpen-Express 2435 in Sattel-Aegeri ein Halt zeigendes Signal. Die Zugsicherung Integra-Signum löste eine Schnellbremsung aus, der Zug kam jedoch erst 100 Meter nach dem geschlossenen Signal zum Stehen. Ein Auto, das einen Bahnübergang mit den noch geöffneten Schranken befuhr, wurde von der Lokomotive Re 446 015 erfasst. Dabei wurde der Autolenker verletzt. In der Station Sattel-Ägeri, die nicht mit Zugsicherung ZUB ausgerüstet ist, war kein Halt vorgesehen. Trotzdem war das Ausfahrsignal geschlossen.[4]

Streckenverlauf

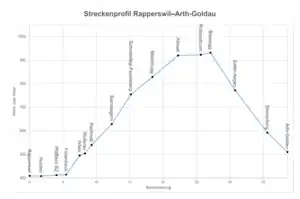

Die Bahnstrecke verläuft zunächst parallel westwärts zur Linksufrigen Seebahn der SBB vom Bahnhof Pfäffikon SZ aus. Bei Freienbach verlässt die SOB die ufernahe Trasse am Zürichsee und biegt südwestwärts zum Nordhang des Eulenbachtals ab. Hier geht es teils durch das Weinanbaugebiet Leutschen[5] bergan. Unter Wollerau, wo die Trasse bereits etwa 100 Höhenmeter über dem Zürichsee gewonnen hat, werden das eingekerbte Mühlbachtal und der Sternenweiher südlich umfahren und dann der Bahnhof Samstagern, welcher nach einer westlich gerichteten Kehrschleife parallel zur Bahnstrecke Wädenswil–Einsiedeln erreicht wird, angefahren.

Östlich von Samstagern wird nun der Höhenrücken Richtung Wollerau hinunter durchschnitten und das Krebsbachtal zwischen Hüttnersee und Freyenweijer südwärts Richtung Schindellegi angedämmt überquert. Schindellegi wird am Nordabhang des Höchi erreicht und im Ort die Sihl überbrückt. Bis Chaltenboden wird dem Sihltal auf seiner Südterrasse gefolgt, die östlich anschließende Sihlschleife allerdings direkt hinein ins Tal der Alp auf dessen Westterrasse abgekürzt umgangen. Bei Biberbrugg wechselt die Bahnlinie in das Hochtal der Biber und gelangt in südwestlicher Richtung auf gut 900 m Seehöhe bis Rothenthurm und schließlich Biberegg, wo sich die Wasserscheide zur Steiner Aa befindet. Entlang Letzterer geht es dann an deren tief eingeschnittener Passage bis Sattel nördlich entlang. Die Weitung von Sattel wird am nördlichen Bergfuss ausgefahren und die Trasse trennt sich dann westwärts von der sich wieder deutlich eintiefenden Aa beim Weiler Ecce Homo SZ. An den Abhängen einer Hangschulter bzw. direkt den Abhängen des Rossbergs geht es dann unter aufwändiger Querung zahlreicher Hangbäche hinab nach Arth-Goldau an die Gotthardbahn.

Literatur

- G. Oswald und K. Michel: Die Südostbahn, Geschichte einer Privatbahn. Orell Füssli Verlag. Zürich 1991. ISBN 3-280-02048-4.

Einzelnachweise

- G. Oswald und K. Michel Die Südostbahn, Geschichte einer Privatbahn Orell Füssli Verlag Zürich, 1991, ISBN 3-280-02048-4, Seite 159.

- gemäss Karte FDV AB Abschnitt 5.1 Kapitel 4.2.4, Stand 1. Juli 2017.

- Kollision in Pfäffikon SZ. In: Schweizer Eisenbahn-Revue. Nr. 7. Minirex, 2003, ISSN 1022-7113, S. 291.

- Walter von Andrian: Kollision bei offenen Schranken. In: Schweizer Eisenbahn-Revue. Nr. 6. Minirex, 2014, ISSN 1022-7113, S. 270.

- Rebbaugebiet Leutschen. Abgerufen am 25. Mai 2021 (Schweizer Hochdeutsch).