Aphaniidae

Die Aphaniidae sind eine Familie aus der Ordnung der Zahnkärpflinge. Die ca. 45 Arten der Familie kommen in Süß- und Brackgewässern in den Küstenebenen Südeuropas und Nordafrikas (bis Somalia), rund um das Rote Meer und den Persischen Golf, in Binnengewässern Nordafrikas, der Arabischen Halbinsel, Mesopotamiens, des Irans und der Türkei vor. Verbreitungsschwerpunkt, d. h. das artenreichste Gebiet, ist die Hochebene von Anatolien.

| Aphaniidae | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

.jpg.webp)

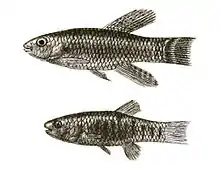

Anatolichthys danfordii | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Aphaniidae | ||||||||||||

| Sethi, 1960 |

Merkmale

Die Arten der Aphaniidae werden 3 bis 15 cm lang. Ihr Körper ist mäßig gestreckt und seitlich nur wenig abgeflacht. Das Maul ist kurz und teilweise stark oberständig. Die Zähne sind dreispitzig. Die Beschuppung ist vollständig, kann aber auch reduziert sein oder ganz fehlen. Alle Flossen sind abgerundet. Rücken- und Afterflosse sind ähnlich und stehen sich fast symmetrisch gegenüber. Die Bauchflossen können fehlen. Meist besteht ein Geschlechtsdimorphismus. Die Weibchen sind meist größer und auf einfarbigem Grund gepunktet oder gefleckt. Die Männchen zeigen oft eine Querstreifung. Auch innerhalb einer Art kann es einen deutlichen farblichen Dimorphismus geben, bedingt durch Populationen, die völlig voneinander isoliert leben.

Die drei diagnostischen Merkmale, die die Familie von anderen Zahnkärpflingen unterscheidet, betreffen die Schädelmorphologie. So sind die Sinnesporen auf dem Schädel als Poren ausgebildet, und nicht als Neuromasten, die Urohyale, eine Sehnenverknöcherung im Schädel, ist nicht in eine Urohyalmembran eingebettet. Die Anzahl der Wirbel beträgt 26; die Anzahl der Schuppen entlang der Seitenlinie liegt bei 24 bis 26 und die Anzahl der Branchiostegalstrahlen beträgt 5.[1]

Die Rückenflosse wird von 8 bis 14 Flossenstrahlen gestützt. Im Unterschied zu den Orestiidae besitzen die Arten der Aphaniidae ein Vomer, haben ein knorpeliges Mesethmoid (ein Schädelknochen) und eine verknöcherte Interhyale (Knorpel o. Knochen im Mundboden). Die Orestiidae haben kein Vomer, das Mesethmoid ist verknöchert und die Interhyale ist nicht verknöchert.[2]

Lebensweise

Die Arten der Aphaniidae leben meist in Klein- und Kleinstgewässern mit Süß-, Brack- oder Seewasser. Das können Quellen, Tümpel, Sümpfe, Lagunen, Kanäle oder Gräben sein. Oft stehen die Gewässer direkt mit dem Meer in Verbindung und haben einen hohen Gehalt an Sulfiden oder Magnesiumverbindungen. Salzgehalt und Temperaturen können stark schwanken, letztere sowohl in jährlichem Rhythmus als auch zwischen Tag und Nacht. Die Fische meiden fließendes Wasser und ernähren sich sowohl von Pflanzen als auch von verschiedenen Kleintieren und Detritus. Es sind keine Saisonfische. Ihren Laich heften sie an Gegenstände.

Taxonomie und Systematik

Aphanius, die Typusgattung der Aphaniidae, wurde 1827 durch den italienischen Naturforscher Giovanni Domenico Nardo eingeführt. Die US-amerikanische Ichthyologin Lynne R. Parenti stellte die Gattung zusammen mit den südamerikanischen Andenkärpflingen (Orestias) innerhalb der Familie Cyprinodontidae in die Tribus Orestini.[1] Wegen der Polyphylie der Cyprinodontidae wurde die Gattung Mitte 2017 durch den deutschen Ichthyologen Jörg Freyhof und zwei türkische Kollegen in eine eigenständige Familie, die Aphaniidae überführt.[3] Der Name wurde erstmals 1960 in einer Dissertation erwähnt.[4] Mit der im April 2020 erfolgten Einführung der Gattung Paraphanius und der Revalidierung von Aphaniops ist die Familie nicht mehr monotypisch.[2] Mitte 2020 wurde zwei weitere Gattungen neu eingeführt und drei Gattungen revalidiert, so dass die Aphaniidae jetzt aus acht Gattungen bestehen.[5]

Gattungen und Arten

- Gattung Anatolichthys Ermin, 1946

- Anatolienkärpfling (Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912))

- Anatolichthys danfordii (Boulenger, 1890)

- Anatolichthys fontinalis (Akşiray, 1948)

- Anatolichthys iconii (Akşiray, 1948)

- Anatolichthys irregularis (Yoğurtçuoğlu & Freyhof, 2018)

- Anatolichthys maeandricus (Akşiray, 1948)

- Anatolichthys marassantensis (Pfleiderer et al., 2014)

- Anatolichthys meridionalis (Akşiray, 1948)

- Anatolichthys saldae (Akşiray, 1955)

- Anatolichthys transgrediens (Ermin, 1946)

- Anatolichthys splendens (Kosswig & Sözer, 1945)

- Anatolichthys sureyanus (Neu, 1937)

- Anatolichthys villwocki (Hrbek & Wildekamp, 2003)

- Gattung Aphaniops Hoedeman, 1951, Küstengewässer rund um das Rote Meer und den Persischen Golf.

Aphaniops dispar

Aphaniops dispar Aphaniops sirhani

Aphaniops sirhani- Perlmuttkärpfling (Aphaniops dispar (Rüppell, 1826))

- Aphaniops furcatus (Teimori et al., 2014)

- Aphaniops ginaonis (Holly, 1929)

- Aphaniops hormuzensis (Teimori, Esmaeili, Hamidan & Reichenbacher, 2018)

- Aphaniops kruppi (Freyhof et al., 2017)

- Aphanius richardsoni (Boulenger 1907)

- Aphaniops sirhani (Villwock, Scholl & Krupp, 1983)

- Aphaniops stiassnyae (Getahun & Lazara, 2001)

- Aphaniops stoliczkanus (Day 1872)

- Aphaniops teimorii Freyhof & Yoğurtçuoğlu, 2020[5]

- Gattung Aphanius

- Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007

- Zebrakärpfling (Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821))

- † Aphanius opavensis (Gaudant, 2006)

- Gattung Apricaphanius Freyhof & Yoğurtçuoğlu, 2020

- Apricaphanius baeticus (Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002)

- Spanienkärpfling (Apricaphanius iberus (Cuvier & Valenciennes, 1846))

- Apricaphanius saourensis (Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006)

- Gattung Esmaeilius Freyhof & Yoğurtçuoğlu, 2020

.jpg.webp) Weibchen von Esmaeilius sophiae

Weibchen von Esmaeilius sophiae- Esmaeilius darabensis (Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014)

- Esmaeilius isfahanensis (Hrbek, Keivany & Coad 2006)

- Esmaeilius persicus (Jenkins, 1910)

- Esmaeilius shirini (Gholami, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher 2014)

- Esmaeilius sophiae (Heckel, 1846)

- Esmaeilius vladykovi (Coad 1988)

- Gattung Kosswigichthys

- Kosswigichthys asquamatus Sözer, 1942

- Gattung Paraphanius Esmaeili, Teimori, Zarei & Sayyadzadeh, 2020, im Stromgebiet von Euphrat und Tigris, Orontes, Küstenflüsse der Levante und im Einzugsgebiet von Jordan und Totem Meer.

- Paraphanius alexandri (Akşiray, 1948)

- Paraphanius boulengeri (Akşiray, 1948)

- Orientkärpfling (Paraphanius mento (Heckel, 1843))

- Paraphanius mentoides (Akşiray 1948)

- Paraphanius orontis (Akşiray 1948)

- Paraphanius similis (Akşiray 1948)

- Paraphanius striptus (Goren, 1974)

- Gattung Tellia Gervais, 1853

- Atlaskärpfling (Tellia apodus (Gervais, 1853))

Einzelnachweise

- Lynne R. Parenti: A phylogenetic and biogeographic analysis of cyprinodontiform fishes (Teleostei, Atherinomorpha). Bulletin of the American Museum of Natural History; Band 168, Article 4, 1981, Seite 521.

- Hamid Reza Esmaeili, Azad Teimori, Fatah Zarei, Golnaz Sayyadzadeh (2020): DNA barcoding and species delimitation of the Old World tooth-carps, family Aphaniidae Hoedeman, 1949 (Teleostei: Cyprinodontiformes). PLoS ONE, 15 (4): e0231717. doi: 10.1371/journal.pone.0231717

- Jörg Freyhof, Müfit Özuluğ & Gülsah Saç (2017): Neotype designation of Aphanius iconii, first reviser action to stabilise the usage of A. fontinalis and A. meridionalis and comments on the family group names of fishes placed in Cyprinodontidae (Teleostei: Cyprinodontiformes). Zootaxa, 4294 (5): 573–585. DOI: 10.11646/zootaxa.4294.5.6

- Sethi, R. P. 1960. Osteology and phylogeny of oviparous cyprinodont fishes (order Cyprinodontiformes). Ph.D. dissertation, Univ. Florida, Univ. Microfilms, Ann Arbor, pp. 1–275.

- Freyhof, J. & Yoğurtçuoğlu, B. (2020): A proposal for a new generic structure of the killifish family Aphaniidae, with the description of Aphaniops teimorii (Teleostei: Cyprinodontiformes). Zootaxa, 4810 (3): 421–451. DOI: 10.11646/zootaxa.4810.3.2

Weblinks

- Aphaniidae auf Fishbase.org (englisch)