Zeche Stuchtey

Die Zeche Stuchtey war ein Steinkohlenbergwerk im Wittener Stadtteil Annen[1] im Borbachtal.[2] Das Bergwerk war auch unter den Namen Zeche Stuchthey und Zeche Stuchtei bekannt.[1] Die Zeche Stuchtey ist das älteste bekannte Bergwerk im Borbachtal.[3] Das Bergwerk gehörte zum märkischen Bergamtsbezirk und dort zum Bergrevier Hörde.[4] Das Stollenmundloch des Bergwerks befand sich gemäß der Niemeyerschen Karte im Bereich des Weges Krumme Dreh.[1]

| Zeche Stuchtey | |||

|---|---|---|---|

| Allgemeine Informationen zum Bergwerk | |||

| Andere Namen | Zeche Stuchthey Zeche Stuchtei | ||

| Förderung/Jahr | bis zu 3000 t | ||

| Informationen zum Bergwerksunternehmen | |||

| Beschäftigte | bis zu 14 | ||

| Betriebsbeginn | 1739 | ||

| Betriebsende | 1855 | ||

| Geförderte Rohstoffe | |||

| Abbau von | Steinkohle | ||

| Geographische Lage | |||

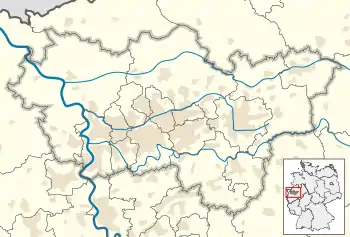

| Koordinaten | 51° 25′ 57,9″ N, 7° 21′ 39,9″ O | ||

| |||

| Standort | Annen, Borbachtal | ||

| Gemeinde | Witten | ||

| Kreis (NUTS3) | Ennepe-Ruhr-Kreis | ||

| Land | Land Nordrhein-Westfalen | ||

| Staat | Deutschland | ||

| Revier | Ruhrrevier | ||

Geschichte

Die Anfänge

Im Jahr 1736 wurde ein Schurfzettel an Schade und Konsorten erteilt, um eine im Amt Hoerde durchstreichende Kohlenbank[ANM 1] zu entblößen. Nachdem das Flöz entblößt worden war, erfolgte die Inaugenscheinnahme der Fundstelle.[5] Das Bergwerkseigentum wurde bereits im Jahre 1738 verliehen.[2] Verliehen wurde ein Längenfeld für den Abbau im Flöz Mausegatt.[1] Als Gewerken wurden die drei Bauern Prein, Korfmann und Schade aus Annen eingetragen.[3] Ein Drittel der Kuxe blieb im Besitz des preußischen Staates.[1] Ab dem Jahr 1739 war das Bergwerk in Betrieb.[1] Die Gewerken waren überwiegend Untertage in ihrem Bergwerk tätig.[3] Sechs Jahre später, im Jahr 1744, wurde das zugehörige Grubenfeld vermessen.[2] Nach der Vermessung war das Bergwerk weiterhin in Betrieb.[1] Die Kuxe der Zeche gehörten um 1750 mehrheitlich dem Staat Preußen.[2] Im Jahr 1768 wurde der Stollen weiter aufgefahren, es fand allerdings kein Abbau statt.[1] Am 2. März des Jahres 1771 wurden als Gewerken Bernhard Schade zu Annen, Johann Schade, Bernhard Korffmann, Heinrich Prein und der preußische König in die Unterlagen des Bergamtes eingetragen. Die Gewerken hatten, mit Ausnahme des preußischen Königs, dessen Anteil doppelt so hoch war, jeder die gleiche Anzahl an Kuxen.[5]

Die weiteren Jahre

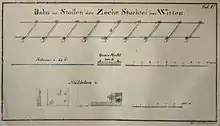

Im Jahr 1784 wurde das Bergwerk durch den Leiter des märkischen Bergrevieres, den Freiherrn vom Stein, befahren.[3] Zum Zeitpunkt der Befahrung wurde ein neuer Schacht abgeteuft. Vom Stein machte in seinem Protokoll weitere Angaben über den Zustand des Bergwerks. Insbesondere bemängelte er, dass die Gedingehauer ihr Gezähe und auch den Sprengstoff und das Geleucht selber kaufen mussten. Er wies die Gewerken an, dieses anzuschaffen und den Hauern gegen Pachtgebühr zur Verfügung zu stellen.[4] Im Jahr 1789 wurde der Schacht Nr. 5 geteuft. Er wurde im Bereich der Chaussee von Bochum nach Herdecke und Hagen angesetzt. Heute befindet sich dort das Gelände des Hauses Ardeystraße 191. Dieser Schacht war von großer Bedeutung für das Bergwerk, da er sich an einer wichtigen Straße befand.[3] Im Jahr 1790 wurde die Zeche Stuchtey in die Niemeyersche Karte eingetragen. Laut der Karte hatte das Bergwerk zu diesem Zeitpunkt mehrere Stollen und mehrere Schächte. Im Jahr 1796 wurde im Bereich von Schacht 6 abgebaut.[1] Im Jahr 1799 wurde der Schacht Rudolph abgeteuft. Der Schacht wurde nördlich der heutigen Eckardstraße angesetzt.[3]

Im Jahr 1800 erfolgte der Abbau an Schacht Rudolph. Ab August des Jahres 1803 wurde das Bergwerk in Fristen gelegt. Im November des Jahres 1805 wurde das Bergwerk wieder in Betrieb genommen.[1] Im Jahr 1806 wurde begonnen, einen neuen Stollen mit einer geringen Steigung aufzufahren.[3] Ab Februar des Jahres 1809 wurde das Bergwerk erneut in Fristen gelegt.[1] Der ab dem Jahr 1806 aufgefahrene Stollen wurde zur Ableitung der Grubenwässer aus dem Feld der Zeche Hamburg & Vollmond verwendet.[3] Ab Juni des Jahres 1831 wurde das Bergwerk wieder in Betrieb genommen.[1] Die Teufarbeiten am Schacht Nr. 5 wurden wieder aufgenommen und der Schacht wurde tiefer geteuft. Außerdem wurde der Schacht mit einem Pferdegöpel ausgerüstet.[3] Im Jahr 1832 wurde der Pferdegöpel in Betrieb genommen. Der Göpel wurde gemeinsam mit der Zeche Hamburg Amts Hörde genutzt. Im Jahr 1837 wurde auf dem Bergwerk erstmals Koks erzeugt.[1] Zur Verkokung wurde ein sogenannter Offener Meiler verwendet. Damit gehörte Zeche Stuchtey zu den frühesten Kokserzeugern im Ruhrgebiet.[2] Die Lösung der Grubenwässer durch den Franziska Erbstollen erfolgte ab dem Jahr 1838.[1] Dadurch war es den Gewerken der Zeche Stuchtey nun möglich, tiefer gelegene Kohlenvorräte abzubauen.[3]

Die letzten Jahre, Stilllegung und Übernahme

Im Jahr 1840 war der Göpelschacht in Betrieb. Fünf Jahre später waren der Schacht Nr. 5 und der Göpelschacht in Betrieb. Im Jahr 1848 wurde das Bergwerk erneut in Fristen gelegt. Ab Juli des Jahres 1852 fand nur der Abbau von Restpfeilern statt. Im Juli des Jahres 1855 wurde die Zeche Stuchtey stillgelegt. Noch vor dem Jahr 1866 wurde das Längenfeld von Stuchtey unterhalb der Stollensohle durch das Geviertfeld der Zeche Tuchsen überdeckt. Im Jahr 1870 wurde ein Feldesteil durch die Zeche Vereinigte Hamburg erworben.[1] Im Jahr 1872 konsolidierte die Zeche Stuchtey mit der Zeche Hamburg zur Zeche Vereinigte Hamburg. Im Jahr 1894 wurde die Zeche Stuchtey vollständig von der Zeche Vereinigte Hamburg übernommen.[2]

Förderung und Belegschaft

Die ersten bekannten Belegschaftszahlen stammen aus dem Jahr 1754, damals waren drei Bergleute auf dem Bergwerk beschäftigt. Die ersten Förderzahlen stammen aus dem Jahr 1832, in diesem Jahr wurden 27.128 Scheffel Steinkohle gefördert.[1] Im Jahr 1835 wurde eine Förderung von annähernd 3000 Tonnen Steinkohle erzielt.[2] Im Jahr 1837 lag die Förderung bei 15.947 preußischen Tonnen Steinkohle. Im Jahr 1840 wurden 11.713 3/4 preußische Tonnen Steinkohle gefördert. Im Jahr 1845 wurden mit sechs bis elf Bergleuten 27.435 Scheffel Steinkohle gefördert. Im Jahr 1847 wurden 39.647 Scheffel Steinkohle gefördert, die Beschäftigtenzahl lag bei bis zu 14 Bergleuten. Im Jahr 1855 wurden 6364 preußische Tonnen Steinkohle gefördert. Dies sind die letzten bekannten Förder- und Belegschaftszahlen.[1]

Einzelnachweise

- Joachim Huske: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier. Daten und Fakten von den Anfängen bis 2005. (= Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum 144) 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Selbstverlag des Deutschen Bergbau-Museums, Bochum 2006, ISBN 3-937203-24-9.

- Wilhelm Hermann, Gertrude Hermann: Die alten Zechen an der Ruhr. 4. Auflage. Verlag Karl Robert Langewiesche, Nachfolger Hans Köster, Königstein i. Taunus 1994, ISBN 3-7845-6992-7.

- Gerhard Koetter: Steinkohle unter Witten. 1. Auflage, Förderverein Westfälisches Industriemuseum Zeche Nachtigall, Witten 2009, ISBN 978-3-00-029412-9.

- Marie-Luise Frese Strathoff, Kurt Pfläging, Joachim Huske: Der Steinkohlenbergbau im Bergrevier Hörde zur Zeit des Freiherrn vom Stein. 1. Auflage. Regio Verlag Peter Voß, Nachfolger Hans Köster, Werne 2007, ISBN 978-3-929158-21-2.

- Thomas Schilp (Hrsg.), Wilfried Reininghaus, Joachim Huske: Das Muth-, Verleih-, und Bestätigungsbuch 1770 - 1773. Eine Quelle zur Frühgeschichte des Ruhrbergbaus, Wittnaack Verlag, Dortmund 1993, ISBN 3-9802117-9-7.

Weblinks

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Zeche Louischen (abgerufen am 16. Mai 2014)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Historische Karte um 1840 (abgerufen am 16. Mai 2014)

- Der frühe Bergbau an der Ruhr: Karte der Situation um 2000 (abgerufen am 16. Mai 2014)

Anmerkungen

- Der Begriff Kohlenbank ist die Bezeichnung für den kohleführenden Teil eines Kohlenflözes. (Quelle: Carl Friedrich Alexander Hartmann: Vademecum für den praktischen Bergmann.)